牛丼といえば吉野家?牛丼市場のリーディングカンパニーをマーケティングトレース

最近、P&G出身で今は𠮷野家の常務としてマーケティング戦略を考えている伊東正明さんの「吉野家V字回復の理由」という記事を読みました。

そこで、今回は吉野家についてマーケティングトレースをして、牛丼チェーントップの戦略を学んでいきたいと思います。

■牛丼御三家の簡単な比較

牛丼御三家で売上を比較してみますと、1000億円強で「吉野家」が一位です。吉野家以外の松屋やすき家は他の飲食業界でも様々な店を展開しており、グループとしての売上はまた異なるグラフとなります。今回は「牛丼市場」にフォーカスして話をしていきたいと思います。

店舗数を見てみますと、「すき家」が圧倒的な数です。

最近の出店数と撤退数をみても、3社とも店舗数はほとんど増加していません。店舗あたりの売上を伸ばせるように「客単価」や「客数」の増加を目指し、メニューや出店場所、出店形態(座席や注文形式など)の工夫をしていると考えられます。

これらのデータから、1店舗あたりの平均売上を算出してみますと、吉野家がギリギリ1位という結果になりました。

店舗あたりの売上を比較しても、「客単価が多いのか」「客数が多いのか」ということは、これだけではわからないので、3社のメニューの比較をしてみます。

牛丼に限定しての比較ですが、「すき家」が一番安いという結果でした。吉野家は「牛丼チェーン」として一番最初にポジションを確立しており、「うまさ」を追求していると考えられます。松屋は定食の注文が多く、またすき家はカレーなど他のメニューが豊富であることから、これらは牛丼よりも単価が高く、そのため、吉野家は他の2社に比べて客数が多いのではないかと、推測されます。

※以上のグラフは直近の有価証券報告書をもとにグラフを作成しました。

有価証券報告書

<吉野家>

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08813/1c5d1844/7f94/4367/bb17/6c443e5026c2/S100FUJN.pdf

<松屋>

https://www.matsuyafoods-holdings.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/44_yuuho.pdf

<すき家>

https://www.zensho.co.jp/jp/ir/resource/pdf/37.4Q.pdf

それでは、牛丼御三家についてざっと理解してもらえたと思いますので、吉野家について詳しく紹介していきます。

■吉野家の概要

簡単に沿革をまとめますと、

・1899年:日本橋にあった魚市場に個人商店として吉野家が誕生

・1958年:父の後を引き継いだ松田瑞穂社長が株式会社吉野家を設立

・2000年:東京証券取引所第一部へ上場

・2004年:国内1000店舗突破

・2013年:株式会社吉野家と株式会社吉野家ホールディングスを別に

になります。2004年に1000店舗突破し、現在約1200店舗ということはここ15年ぐらい急激に出店してきたというわけではないですね。

さらに詳しく、沿革を知りたい方はこちらの「吉野家のあゆみ」をご覧ください。

■吉野家の目指すもの

企業は「社会のニーズを満たすため」、「人類の幸せに貢献するため」に存在していると考え、経営理念の「For the People」として、お客様、同じ志のもとに集う従業員、社会のすべての方々のために、企業活動を行うと言っています。

そして、飲食店を経営する会社として、「お客様へお値打ち感のある商品をお届けしたい。」という思いを持って、「うまい、やすい、はやい」牛丼を提供しているのです。

他にも大切にする価値観として、

「客数増加」

「挑戦と革新」

など

を上げています。

「客数増加」に関しては、「客数は顧客満足度を測るバロメーターである」と定義した上で、

ご利用頻度の向上と、新規出店や新規事業進出で一人でも多くのお客様に満足を提供し、より多くのお客様に利用していただくことを目指し続ける

と言っています。牛丼御三家における戦略においても、吉野家は「客数」というのが重要な要素になっていそうですね。

「挑戦と革新」に関しては、

現状の延長線上に安住せず、マーケットの変化に常に目を向け、新しいことに積極果敢に挑戦し、革新を起こせる集団を目指し続ける

とのことで、牛丼チェーンのリーディングカンパニーとして、新しいことに挑戦しているのです。

■PEST分析から見る環境分析

①政治面

働き方改革によって、人件費や労働環境の見直しがありましたね。

また、消費税増税によって、外食市場は売上に影響がありました。

今年は、駆け込み需要でお客さんが増加するということは、ほとんどなかったようです。

吉野家は、消費税増税に伴って牛丼の価格を上げるということはしませんでした。前回、消費税増税したときに牛丼を「380円」に値上げした際、売上が下がったという経験から、値上げには踏み切らなかったようです。

※以下の記事参考

②経済面

飲食店市場規模を見ると、飲食店市場は回復傾向にあるのが分かります。

次に、吉野家個別に売上や利益率を見てみましょう。

2019年も含めて、利益率が下がる年があるのですが、それは「人件費増加」や「原材料費増加」の影響だそうです。

また、最近は「コロナウィルス」の影響で、外に出る人が減っているため、売上や利益率の減収が予想されます。

③社会面

吉野家のコアターゲットは「サラリーマンや独身男性」です。

そのため、少子高齢化に伴って生産年齢人口が減少すると、客数が減少してしまう可能性があります。

独身男性に関して考えみますと

グラフにある通り独身の割合が年々増加しています。かつ平均結婚年齢も遅くなってきていますので、吉野家のターゲットとなる独身男性(独身✖️その年数)は増加している可能性もあります。人口が減っているから、一概にターゲットが減っているとはいえませんね。

ただし、独身率の増加や結婚年齢が遅くなることは鈍化していき、ターゲットとなる独身男性は減少していくと思われます。

というのも、単純に独身男性の数を比べてみると、

平成22年:1,613万人

平成27年:1,664万人(減少傾向)

(出典:平成27年度 国税調査)

というように減少傾向です。ここからは、結婚年齢が遅くなる影響は考慮されていないので、単純にターゲットの独身男性が減っているとは言えませんが、減少することは不可避ではないかと思います。

そのため、客数を増加させるには、ターゲット層の拡大が必須な流れです。そのため、最近、吉野家はファミリー層や女性層を取り入れるための策を講じているのです。

④技術面

様々なテクノロジーを駆使して、「はやい」「やすい」を提供していけるようになっています。

今の社会は、調理の機械化や食券機によって、人件費を削減することもできるようになっています。

ただし吉野家は

「牛丼を食べる刹那的な時間ではあるけれど、こうした、お客さんとのメンタルなつながりを大事にしていきたい」

という思いから、食券機を導入していません。

果たして、お客さんはこのメリットを感じているのか、少々疑問に思う点ではあります。これがいい方向に傾いていないのであれば、今のスタイルを貫く必要はないですよね。

PEST分析から考えると、飲食店業界において、人件費や原材料費の高騰は避けられないものであり、「いかにコストをカットしていくかいうこと」は営業利益を増やすためには必須でありますね。また、吉野家は客数を増加させるために、どんな戦略をとっていくのか、気になる部分です。これからみていきましょう。

■4P分析

①Product

メインターゲットは、都心のサラリーマンや独身男性が主なターゲットであるため、肉を中心にメニューを提供してきました。

そのため、すき家のお客さんは「ファミリー層やグループ客が少なめで、1人で牛丼並だけ頼む客が恐らく5割以上である」と言われています。

松屋やすき家は、ファミリー層や女性客をターゲットにした戦略をとっていて、特にすき家は「働く男性が安く早く食事できる場所」という牛丼屋のイメージを変えて成功しています。

これに対して、すき家は「コアモア戦略」で対抗しています。

*参考:「コアモア戦略」について

これは

常連客(コア)に来店頻度を高めてもらいながら、女性客や子ども連れなど新しい客層(モア)を獲得する

という戦略です。

まずは「コア」としては「牛丼を食べるなら吉野家」という第一想起を目指しています。吉野家の客層を調べると、年配の顧客が多いことに着目して、「小盛」を導入しました。また、肉をたくさん食べたい人のためにも、超特盛を導入しています。さらに4/2からは「肉だく」というものを始まりますが、好きなだけ肉を増やすことができるようになります。

さらに、定食のご飯おかわりを自由として、男性客の満足度を高める策も出しています。「少し」でも「たっぷり」でも、とにかく肉を食べるなら吉野家というような感じになっていますね。

そして「モア」としては、吉野家を使っていなかった若者や女性、ファミリー層に吉野家を使ってもらうための策を講じています。

まずは「ライザップ牛サラダ」です。これは「肉は食べたいけどご飯はいらない」という健康志向のお客さんを取り入れるために、導入しています。少食の人や、ダイエットのために炭水化物を控えている人にとっては、嬉しいと思います。

ライザップと提携した理由としては、「健康志向✖️牛丼」で第一想起してもらうためには、「牛サラダ」として打つ出すよりも、健康イメージが強い「ライザップ」の名前を借りたほうがいいと考えたからだそうです。

②Promotion

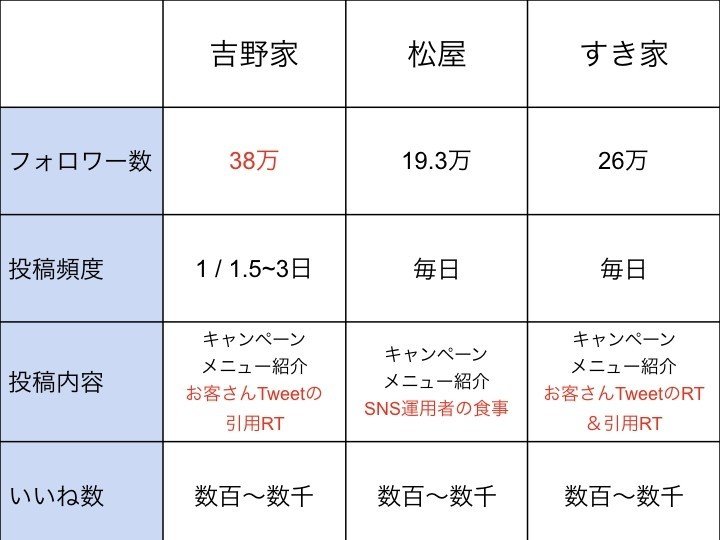

牛丼御三家は、どの会社もSNSで積極的に活動しています。

Twitterに関しては、各社違いがほとんどありませんでした。

いくつか、吉野家のツイートを紹介していきますね。

最近のメニュー紹介だと「肉だく」ですね。

\【予告】新登場✨「肉だく牛丼」✨/

— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) March 30, 2020

牛丼にさらに牛肉を追加したのが「肉だく牛丼」

ねぎだく牛丼同様、別鉢での提供なので、お好みのタイミングで牛肉を追加できるよ(`・ω・´)❗❗

4/2(木)11時からの発売をお楽しみに⭐️ pic.twitter.com/Bv9otI7YGg

最近のキャンペーンは「テイクアウト15%OFF」です。

\✨牛丼テイクアウト15%オフキャンペーンスタート✨/

— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) April 1, 2020

4月はテイクアウトがおすすめ☀️

春の新生活応援として、テイクアウトの牛丼・牛皿が本体価格より15%オフ🎵

吉野家の牛丼弁当で皆さまの食卓を応援します٩( 'ω' )و

詳細はコチラhttps://t.co/5KnDhWkQkA pic.twitter.com/kNM6aNNx22

paypayで20%還元も同時にやっていますね。

\✨4月はPayPayがお得✨/

— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) April 1, 2020

PayPayご利用で、お支払い金額の20%相当分のポイント還元❗❗(PayPay残高のみ,付与上限2,000円相当/回、3,000円相当/期間)

詳しくはコチラ⭐️https://t.co/AXjO1X7aYE pic.twitter.com/ZPycL0eKtw

他者と手を組んで、キャンペーンをやることも。

#いいものショッピング×吉野家

— ディノス テレビ通販【公式】 (@dinos_tv) March 15, 2020

\プレゼントキャンペーン1日目/

第一弾☆『吉野家 牛丼の具10食』を

毎日5名様、合計25名様に #プレゼント@dinos_tvをフォロー

このツイートをRTで応募!

締切は3/16(月)23:59

詳しくは↓https://t.co/MzmGOSf5Tg#ディノステレビ通販#キャンペーン#吉野家 pic.twitter.com/GuXbaIzMhY

キャンペーンツイートの他にも、定食のご飯おかわり無料であることをツイートしたユーザーに絡んだりもしています。

定食のご飯はおかわり無料!

— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) March 27, 2020

たくさん食べてくれなんだってばよ! https://t.co/cogW0qEVD5

Instagramは、明らかに戦略が異なっていました。

吉野家はお家で料理する主婦や独身の方むけに発信をしています。

主な内容は「吉野家の冷凍食品を使って、ご当地名物を作ってみた」という内容です。美味しそうな写真が並んでいて、時間があれば作ってみたくなります。しかし、フォロワーさんとの相互コミュニケーションがないのが残念なところです。

松屋は「食事シーン」をモデルさんを使って再現していて、実際に松屋に行っているイメージを作ろうとしています。

「ご飯食べたい」ってなったときに、「松屋での食事シーン」が思い浮かべば、いく可能性は高まりますからね。

投稿に若干統一感がないのが、狙いがわかりにくくしてしまっているかもしれません。それでも、フォロワーは吉野家より多く、モデルを使っていることや、松屋の恋愛物語などが、若い人にはウケているのかもしれません。

CMに関しては、岩田剛典さんを起用したCMが有名だと思います。みたことがある人も多いのではないでしょうか。

「牛の鍋焼き」篇

「牛カルビ定食」篇

すごくうまそうに食べるのをみて、なんだか食べたくなってきますよね。また、特に女性の岩田剛典さんを好きな人が来店する可能性もありますね。

Instagramで「岩田剛典さん、カッコよすぎ」とコメントしている人がいるぐらいなので、女性の中で注目されてはいますね。

これによって、「モア」で獲得したかった女性客の中でも「牛丼といえば吉野家」という第一想起が出来上がっていくのかもしれません。

③Price

Priceは特に注目すべきことはなく、牛丼御三家の中では高めの設定になりますね。

④Place

サラリーマンや独身男性が多い、駅前や繁華街などの都市を主軸に展開しています。

最近では、吉野家は女性客が入りづらいと言われていて、店自体を変えてしまおうと郊外を中心に「クッキング&コンフォート」と呼ぶ新型店舗を展開しています。改装後は女性客が20%増加したそうで、最終的には500店舗を目指しているようです。

この店舗は、従来から「キャッシュ&キャリー店舗」として増やしてきた店舗モデルです。

「『お会計を』と店員に一声かけるシステムが嫌だった」という女性のために、

利用客が店内のカウンターで注文・支払いを済ませ、出来上がった商品を後から取りにいく仕組み

になっています。

また、座席は「テーブル多め」だったり、店内の雰囲気は落ち着いていたり、座席にコンセントがついているところがあったりと、長居できるような店舗になっています。

郊外を中心に増やしていることから、「女性客」だけではなく、「ファミリー層」も取り入れることを視野に入れていますね。

■もし自分がCMOになったら

①「モア」:主婦向けにSNS強化

ファミリー層と女性層を獲得するのは、これまで述べてきた通り必要なことだというのはわかっていただけたと思います。

そこで、既に利用しているInstagramの使い方をもっと強化していくべきであると考えています。

このサイトで「吉野家の冷凍牛丼を使ったメニュー」を募集しているのですが、公式インスタを使ってもっと大々的に募集したり、公式インスタ主催でキャンペーンをやったりした方がいいと思います。

また、今の投稿でも、「おうち吉野家」のレシピを公開しているのですが、

簡単レシピすぎて、いざ作ろうと思った時に作れないのではないか、と思います。

というのも、「#おうち吉野家」でインスタで検索しても、大半が公式アカウントの投稿で、ユーザー投稿が少なくなっています。これは「レシピがわからない」のが原因ではないかと推測します。

そのため、WEBサイトに「おうち吉野家レシピ」というページを作り、詳しく紹介していくべきであると考えています。

さらに、毎月か毎週か、今週のベスト「おうち吉野家」を紹介して、「冷凍牛丼のプレゼント」をするようにして、ユーザーへのインセンティブも与えるといいのではないかと思います。

例えば、3人家族でが毎週一回「おうち吉野家」をやると仮定して1ヶ月分をプレゼントします。

10人前のセット(約3000円)を3セットプレゼントするとして、コストは約1万円です。毎週やるとしても50万ぐらいです。(他にも広告費とか諸々かかりますが)

どれだけ集客できるかが未知ですので、最初にやる際は期間を長めにしてやる方がいいのかなと思います。

②「コア」:アプリで定期券の復活

過去に「はなまるうどん」との共通で、定期券を発行しました。

また、「ガスト」も加えて3社でも実施しています。

こういった策は紙でやる場合は「紙を発行するコスト」がかかりますし、お客さん側も「定期券をなくすリスク」も多少あります。

それなら、アプリで定期券を実施した方が、それぞれの課題をなくすことができます。

吉野家の来店頻度などは、Tポイント利用によって計測していると思いますので、平均来店頻度から「月〇回で元が取れる定期券」を発行するのが良さそうです。平均3回しか来ていなかった人に対して、月4回で元が取れる定期券を買ってもらえれば、今まで以上に来店していただけます。

吉野家のアプリは

「バグが多い」

「クーポン使おうとしたら突然落ちる」

「クーポン使っていないのに使用済みになった」

など数多くの悪い口コミがされています。この気に、アプリのUXやシステムを0から見直して、使いやすいアプリを作るといいのではないでしょうか。

アプリが使いやすいと、アプリをうまく使った施策をどんどんできるようになると思いますので、CMOだったら「吉野家は時代遅れ」だとは言われないようにアプリの要件定義からスケッチでワイヤーフレームの設計までしますね。

■最後に

今回は吉野家についてマーケティングとレースをしてみましたが、PEST分析からターゲット層を拡大する必要性がよくわかり、そして、4P分析から吉野家が実際にどんな策を講じているのかを、深めることができました。

普段、牛丼チェーンを使わないので、どんなことをしているのか、ほとんど知らない状態で調べたのですが、「コアモア戦略」として様々な対策をしていることを知れて、大変楽しくトレースすることができました。

今後も、ターゲット層の拡大は必須だと思いますので、どんな策を講じるのか、注目ですね。

何か感想や意見がありましたら、気軽にコメントしていただけると嬉しいです。マーケティングトレースを始めてまだ1ヶ月も経っていないので、未熟なところがまだまだあると思います。色々とコメントもらえると、勉強になりますし、今後の励みになります。ぜひよろしくお願いします!

ちょっとでもいいなと思ったら、いいねや共有をしてもらえると嬉しいです。最後まで読んでいただきありがとうございました!

この記事が参加している募集

マーケティングトレースや読書アウトプットはいかがでしたか?少しでも「いいな」と思ったら、缶コーヒー1本分ぐらいサポートしていただけると嬉しいです!