002.でんぢゃらすじーさんから学ぶ、最高のライフハック

その想いは突然に・・・

小学生の頃、お腹を抱え夢中になって読んでいた漫画があります。コロコロコミックで連載していた「絶体絶命でんぢゃらすじーさん」。

ふと、あの時(もしかしたら人生のピークを迎えていたかもしれない)僕を虜にしていた漫画には人生を楽しく生きるヒントが隠されているのではないかと思い立ってノートに書き出してみることにしました。

この記事はPodcast「√1997 〜昔好きだったアレと、今夢中なコレの話〜

EP002. でんぢゃらすじーさん-う○こやち○こや意味不明な言葉でまだ笑いたい」の収録後記です。併せて聴いていただけると幸いです。

Spotifyの方はこちらから

Apple Podcastsはこちらから

amazon musicの方はこちらから

一見、唐突無稽なこの漫画からライフハックを探す。向かいのホーム、路地裏の窓、明け方の街、桜木町で、、、

そして一つの答えが…

待ってください!ブラウザバックしないで!

少年時代のユーモアと文化コンテクスト

いわゆる"ライフハック"は残念ながら見つからなかった。

でも、僕自身の小学生時代から現在にかけてのユーモアの変化について考えることで僕がPodcastを始めるに至った経緯を少し話します。

それが、少しだけ心を落ち着かせることができたらと思います。

低学年向けギャグ漫画の鉄板パターン

なぜ今、小学生の時ほどの爆笑を起こさなくなったのだろう。

子供の頃から25歳に至るまでにユーモアの感性に変化があったのだろうか?

"20世紀の日本に生まれ、

21世紀の日本で生きる僕"が何故

「でんぢゃらすじーさん」

で爆笑を起こさなくなったのか、

一度ここでじっくり考えてみます

結論から言うと、

僕のユーモアの感性は変わっていない

今でも、う○こやち○こや唐突無稽なギャグで

笑うことは可能のようです

そもそもなぜ、僕が笑うのかということについて、

説得力がありそうな進化生物学者の本から引用しました。

人間の脳の中には、間違いを見つける専門の領域がある。間違いを分析して予想と比べ、面白いと判断された間違いが頭の中を駆け巡って笑いを引き起こすのだ。

要するに、「予想を超えて間違っている事」が面白く、刺激となって笑うという行為に繋がる訳で…

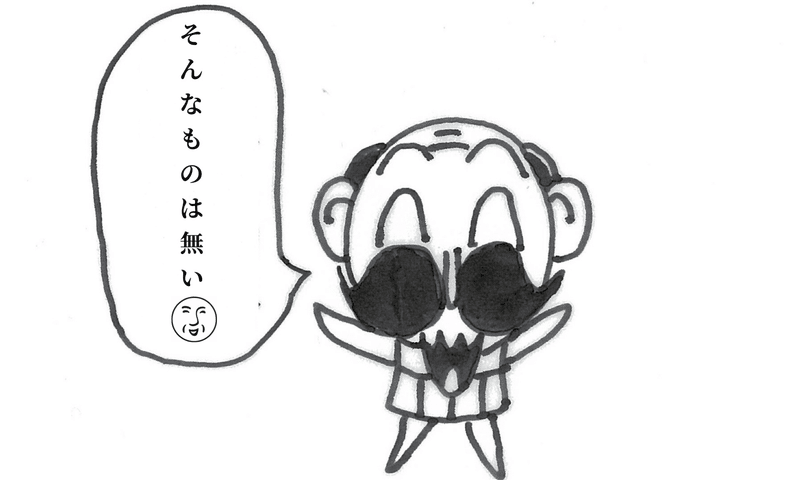

2006年6月号のでんぢゃらすじーさんの1シーンを例にとると、

こういうフリがあって

次のページで

唐突に終わらせる。

このnoteの冒頭も全く同じ構造です。

その他のページのギャグもほとんど同様の形。

どうやら、低学年向けギャグ漫画の鉄板はコレ(=不条理と唐突)らしい。

そして僕はもう、コレだけでは笑わない。

僕が不条理だけで笑わなくったのは高コンテクスト化したから

すご〜くざっくり、どうして僕が爆笑しなくなったか言うと、

「じーさん」と似たようなパッケージのギャグ漫画にあまりに多く触れ、そういった類の唐突な不条理は、もはや唐突ではなく、予想の範囲内に収まるようになった可能性が高いのだと思います。

ここで文化のコンテクスト(文脈)という考え方を導入します。

『異文化コミュニケーション』という本でとりわけコミュニケーションについてですが、文化におけるコンテク(キ)ストの高い低いの話が出てきます。

高コンテキスト文化とは、人びとがお互いに深い人間関係で結ばれて、情報は広くメンバー問で共有され、単純なメッセージでも深い意味を持ちうるような文化でその代表が日本であろう。このような文化では粘着性が高く、変化に対する抵抗力が強い。ここでは特定な行動規範が伝統的に確立され、コミュニケーション形式も明確に規定されている。

これとは対照的に個人主義が発達し、個人の疎外・離散が顕著な、たとえばアメリカのような低コンテキスト文化では、メンバー間で共有される前提が限定されているために、コミュニケーションで個人は明確なメッセージを構築して、みずからの意図を他者に押し出さなければならない。

この文化コンテクストを踏まえて、

"20世紀の日本に生まれ、21世紀の日本で育った僕"は数多存在するギャグ漫画をぎょうさん浴びることで、笑いに繋がるコンテクストをいくつも入手し、単なる不条理ギャグでは爆笑しなくなったという事です。

それでもって、この文化のコンテクストへの意識が1997年周辺に生まれた僕らにとって今後かなり重要な要素になってくると思っています。

上記の本の初版は1987年、改訂版が出版されたのも僕が生まれる1年前の1996年です。

1人1台(正確にはもっと)高性能コンピュータを身につけていて、それらによるフィルターバブルに閉じ込められていく中で世界的に低コンテクストになっていくでしょう。

一方で、SNSの繋がりなどの狭いコミュニティでの行動規範などのコンテクストは高まり、国内でも分断が進みます。

20世紀の日本に生まれ、

21世紀の日本で育った僕らは

幸か不幸か"子供の頃の思い出限って"

物理的にも社会的にも心理的にも

前提となる環境を多くの人と共有できる

最後の世代になるかもしれない。

だから、多少ダサくても今のうちにみんなで思い出話をしておきませんか?

と考えてPodcastを始めました。

僕のやっていることも既に高コンテクストになっているかもしれない。

正直、自信が無いです。

Podcastやnoteにたどり着いてくれた人も、ある種フィルターバブルを潜り抜けてくれた人ですからね。

なんとも不条理です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?