カラー・アウト・オブ・スペース-遭遇-(2020/アメリカ) ネタバレあり感想 醍醐味を崩さず上手く原作から改変したと思う。

HPラヴクラフト原作『宇宙からの色』を、現代を舞台に再構成して映画化した作品。

キレのあるニコラス・ケイジのキレ芸が光る。

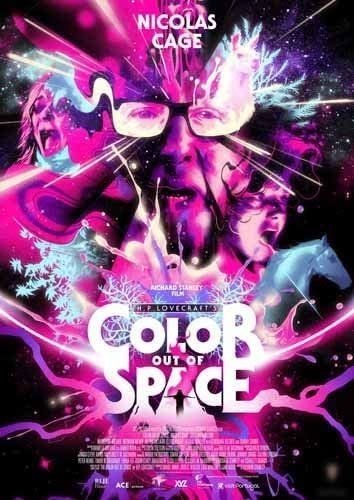

『カラー・アウト・オブ・スペース-遭遇-』

(COLOR OUT OF SPACE)

以下、ネタバレを含む感想記事です。

■ストーリー

言い様の無い色彩と共にアーカムの森へ飛来した隕石。

それが消失していくと共に、森や動物、住民たちに異変が起こり始める。

■感想

ラヴクラフト原作の中でも映像化するのが中々難しそうな一作が"宇宙からの色"だと僕は思っています。その最大の理由は当事者である"宇宙からの色"を視覚的に再現するのが難しい表現で語られていたからです。

小説ならではの読者のイメージに最大限依存する手法、というか想像を掻き立てる事で沸き立つ恐怖が根幹にあるような存在として"色"は表現されていました。

原作ではこれに加えて、大学のチームが調査を進める上で、何かが確実に起きているけど何も解明できないという形で”色”に対する謎や未知への恐怖を掻き立てる構成でした。

本作『カラーアウトオブスペース』において、何よりもまず目を惹く点がフルカラーで全力で映像化に取り組んだコンセプトそのものでした。

"宇宙からの色"を曖昧ながらも色彩を誤魔化さず存在として描写した点は個人的にかなり評価が高い部分です。

モノクロームで描いても良いはずなんですよ、そうする事で色に対して観る側が勝手に想像しますし。僕は未視聴ですが実際そういう形で映像化したものもあるみたいです。

例えばミヒャエル・エンデの"はてしない物語"が映画化された際は、世界が消失していく虚無の表現を、禍々しい黒煙で演出しています。小説ならではの表現を映像化する際にはある程度のイメージの範疇でそれを描くという事は多い訳ですが、この虚無にしても本作の"色"にしても、視認して尚も想像の膨らむ存在として描かれています。

この観た上でイメージをくすぐるやり方っていうのが映画化の面白い部分だと個人的には思っています。

本作で言えば"色"は紫がかったピンクで表現されています。

ピンク色というのがそもそも対応する周波数の無い色で、それを可視化する際に脳が勝手に描き出す色がこれになるんだそうです。

ネイサン(ニコラス・ケイジ)も「なんかピンクっぽい」みたいに言ってますし視聴してる僕からも確かにピンクっぽく見えますし実際ピンクでライティングしてるんでしょうけど、未知の色彩という事をじわっと表現しながら、映像の鮮やかさを捨てないこの選択は中々オシャレだと僕は思うんですよね。

原作では森の農夫の身に起きた出来事を大学のチームが調査するという構成でしたが、本作はアーカムの森に住む一家を中心に物語が進むという改変がなされています。

この改変は、未知性に対する畏怖という要素の見せ方がダイレクトに変わるという事にもなります。大学の教授たちが採取したサンプルの研究シーンとか一切ないですし。代わりに出てくるのはイケメンの水文学者ですし。

本作では、ガードナー一家の身の回りで起きる異変そのものに最大限フォーカスしていて、往年の名作SFホラーに追従するような作りになりました。

悪く言えば"色"が多少は得体の知れる存在になっちゃってる感じでもありますが「観たい」という需要の根幹に対するアプローチとしてこれはアリだと僕は思います。折角ならブツとして観たいじゃん。

なにより、映画のテンポ感にはこの形式の方が合っている感じがします。

一家の身の周りで起こる異変に特化して、その中で"色"と直接触れた人々を描く方が、良くも悪くも手っ取り早くヤバさが伝わると思いますし。

特に、中盤以降の真っピンクな世界で起こる異変の数々と、どんどん狂っていくガードナー一家の姿は最高に宇宙的恐怖やってたと思います。

ネイサンの妻であるテレサ(ジョエリ―・リチャードソン)と末っ子ジャックくんの融合個体とかアルパカのアルティメットドラゴン状態とか、もろに『遊星からの物体X』ライクな禍々しさで、映画のSFホラー的アプローチをしっかり組み込んでいて好きです。

長女のラヴィニアちゃん(マデリン・アーサー)が謎の魔女信仰者で愛読書がネクロノミコンという小ネタも好きですし、そんな彼女も最後にはしっかり色に焼かれるストーリーの容赦の無さが引き立つ良いキャラでした。

電子機器が誤作動を起こすようになる、という現代が舞台ならではの新設定に関してですが、これは無理やり組み込んだ感もあれど、焦らしの効果はそれなりにあったと思いますし普通に受け入れて観てました。

最初は、色に呑まれた人間のある種の幻覚とかなのかと思ってましたが、病院でネイサンがラヴィニアちゃんと電話しようとした際に双方通信不可だったり、水文学者君の車が独りでにエンジン吹かし始めたり明確に現象として起こっていたので"色"の持つ隠された効果のひとつだったんでしょうね。

そういうのないと「この場所からは出られない」という閉鎖の恐怖を、現代を舞台に再現できないですしね。スマホひとつでなんでも解決できる現代世界の弊害がこんな形で現れるなんてね。

■〆

個人評価:★★★★☆

直接的な映像化では無くある程度の改変があるにしろ、個人的にはかなり楽しめる内容でした。

改変といっても作品世界を壊すような形では無く、映画にするならこうなるよねみたいなやり方でうまくまとめ直していたと思いますし、何より"色"の表現から逃げなかった点は凄く良かったです。

ではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?