知財活用の歴史を立体的な目線で振り返る(増補版) ~ これからの時代に求められる知的財産への向き合い方

本日の投稿は、2023年4月18日発行の特許ニュース「発明の日記念特集」に掲載された、拙稿「知財活用の歴史を立体的な目線で振り返る -これからの時代に求められる知的財産への向き合い方-」をアレンジしたものです。

元原稿は、以前にnoteに投稿した「知財活用の歴史を立体的な目線で振り返る」の記事ですが、その記事をブラッシュアップしていますので、あらためてこちらにnote版として投稿させていただきます。

1.はじめに

発明の日を機に振り返ってみると、本年は2003年3月の知的財産基本法施行からちょうど20年が経過する年にあたります。

この20年の間、知財マネジメント、知財戦略、知財経営といったキーワードとともに、企業が知的財産をどのように活用するかについて多くの議論や取り組みがなされてきましたが、私たち知財の仕事に携わる者は、知財をどのように活用し、何を実現しようとしているのでしょうか。

その間における制度面の変遷ではなく、いわゆる「知財活用」の重点領域やその意義についての大きな流れを俯瞰して、その中でこれからの時代に求められる知的財産への向き合い方について考えてみたいと思います。

2.「ビフォーIP」「アフターIP」という視点

(1)「ビフォーIP主導からアフターIP主導へ」に対する違和感

本稿のテーマを意識するようになったきっかけは、特許庁のデザイン経営プロジェクトの一環として推進されている「I-OPENプロジェクト」のレポートに記載されている、次の一節を読んだときに覚えたちょっとした違和感にあります。

ビフォーIP主導からアフターIP主導へ

これまで独占的な権利である特許権を獲得するまでを重視するビフォーIP(IP= Intellectual Property、知的財産)主導のプロセスが主眼であったとすれば、第4次産業革命後において重要になるのは何か。それはアフターIP、つまり知的財産権を取得することで、その知的財産を媒介にいかにしてイノベーションの創造と普及を育むエコロジーを生み出せるかに他ならない。

I-OPENプロジェクトは、「企業をどう伸ばすか」ではなく「社会課題をどう解決するか」を起点にしている点が画期的で、社会や経済の仕組みを再構築しようとする動きが知的財産の分野でも表面化してきた重要な社会実験となる、大変興味深いプロジェクトとして注目しています。

その一方で、この「ビフォーIP主導からアフターIP主導へ」という一節が、なぜ気になったのでしょうか。

(2)直線的には推移しない「ビフォーIP主導」と「アフターIP主導」

おそらくその理由は、20年前に遡る知的財産基本法の制定時にも、同法に「知的財産の創造、保護及び活用」として示された「知的創造サイクル」において、「活用」の重要性が特に強調されていたという記憶にあると考えられます。

その頃はビフォーIP、アフターIPといった表現こそされていませんでしたが、特許の取得件数が多いにも関わらず、米国企業に比べて利益率や成長率に劣る日本企業の現状を指摘して、「特許は取得するだけでは意味がない、活用してこそ意味がある」といった意識変革の必要性が強く叫ばれていました。

まさに「ビフォーIP主導からアフターIP主導へ」という方向性と一致しており、先の「I-OPEN」レポートの指摘は、何ら目新しい話ではないのではないか。

その一方で、当時、十数年の金融業界での経験を経て知的財産の分野に足を踏み入れたばかりであった自分は、むしろそうした「活用」を重視する動きに違和感を覚えて、その傾向に逆行するような活動、すなわち、アフターIPよりビフォーIPを重視する知財活動の実践に注力していました。

金融業界出身という経歴から、「土生さんは『活用』が専門なのですか?」と問われることもしばしばでしたが、そうした問いに対しては、「『取得して活用する』のではなく、『活用されるように取得する』ことに取り組んでいるのです」と答えて、アフターIPよりビフォーIPを重視する姿勢を強調していたものです。

その後、2000年代後半~2010年代半ば頃にはトレンドが変化し、事業、研究開発、知財の「三位一体」という表現が、よく用いられるようになりました。

企業の知財部門の意識は、「保有する権利の活用」より「戦略的な権利の取得」を重視する傾向が強まったように思いますが、VUCAの時代を迎えた今、またアフターIPの重要性に目が向けられるようになっています。

このようにこれまでの流れを概観すると、「ビフォーIP主導からアフターIP主導へ」というトレンドは直線的に推移しているわけではなく、時代とともに行き来を繰り返しているように見受けられます。そうした流れを意識しながら、これまでの動きをもう少し詳しく振り返ってみることにしましょう。

3.「ビフォーIP主導」と「アフターIP主導」の変遷

(1)知財活用の歴史における3つのターニングポイント

ビフォーIP・アフターIPという視点で知財活用に対する意識の推移を整理した文献を探しても殆ど見当たりませんでしたが、参考になりそうなのが、平成30年度中小企業等知財支援施策検討分析事業で取りまとめられた「地域・中小企業等の知的財産活用に係る支援施策史 平成時代のあゆみ」という報告書です。

この報告書では、平成30年間における特許庁の地域・中小企業支援施策を、黎明前、黎明段階、形成段階、実践段階、強化・拡充段階の5つの段階に分けて整理していますが、その中で大きなターニングポイントとして注目したい時期が二つあります。

一つは、制度の説明会や講習会中心であった支援施策から一歩踏み込んで、中小企業の知財活用を促す「特許流通促進事業」等の取り組みがスタートした、「黎明段階」にあたる1997年前後の時期です。

もう一つは、知的財産基本法が施行された2003年、さらに中小企業を対象に「知的財産戦略」のキーワードが活発に用いられるきっかけとなった地域中小企業知的財産戦略支援事業がスタートした2004年といった動きが表れた、2003~2004年前後の時期です。

これら二つの時期に加え、政府の知的財産戦略本部が「価値デザイン社会」を掲げた知的財産戦略ビジョンを公表し、ほぼ同じタイミングで経済産業省・特許庁が「『デザイン経営』宣言」[iii]を公表した2018年をもう一つのターニングポイントと捉えて、「ビフォーIP主導」と「アフターIP主導」の変遷を第I期~第Ⅳ期に分けて考えてみることにしましょう。

(2)第I期~第Ⅳ期の概要

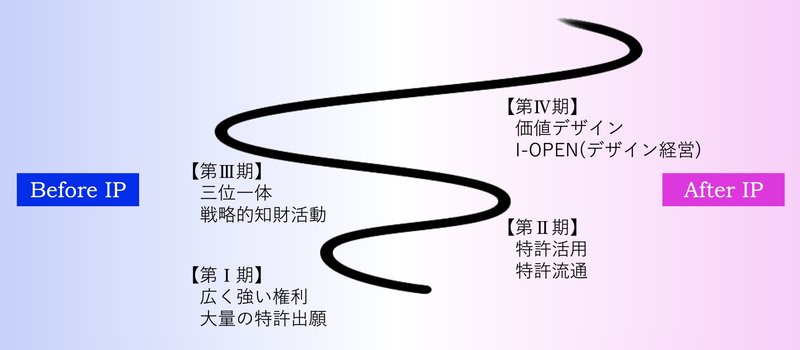

前述の三つの時期をターニングポイントと捉えると、第Ⅰ期は特許を主とする権利取得が重視された「ビフォーIP主導」、第Ⅱ期は取得した特許の活用が求められた「アフターIP主導」、第Ⅲ期は対象が特許のみでなく知的財産全般に広がるとともに、戦略的な権利取得が推進された「ビフォーIP主導」、第Ⅳ期は知的財産を起点にした新たな価値創造がテーマとなっている「アフターIP主導」の期間と整理することができます(図1)。

これら四つの期間は、特定の時点においてガチャンと切り替わったものでなく、それぞれが重なり合いながら重心を移していくイメージで捉えてください。第Ⅳ期として位置づけた現在においても、第Ⅲ期に分類した戦略的な知財活動は引き続き重要な意味を有していますし、個々の事業や事件においては当然ながら第Ⅰ期のテーマが主題となることもあります。

ただし、「ビフォーIP主導」と「アフターIP主導」の反復的な変遷を大きな流れとして捉えるには、このように四つの期間を設定してみると理解しやすいではないでしょうか。

(3)第一次・ビフォーIP主導からアフターIP主導へ

今から20年以上前、企業の知財部門が「特許部」と呼ばれることが多かった時代は、独占的な地位を獲得し得るような「広く強い特許権」を取得すること、あるいは競合を圧倒するような大量の特許を出願することが、知財の世界における絶対的な価値観であることが一般的でした。もちろん現在も実効性のある特許権を取得する意義が失われるものではありませんが、出願から権利の取得まで、すなわち「ビフォーIP」が強く意識されていたのが第Ⅰ期の特徴です。

ところが、権利の強さや出願件数ばかりに目が行って、特許と事業との関係が十分に考慮されていないと、権利の中身や数が問われる以前の問題として、そもそも事業に生かされない「休眠特許」が蓄積されることになってしまいます。

特に1990年代後半~2000年代前半の時期には休眠特許に関する問題を指摘されることが多く、特許庁の「特許流通促進事業」が1997年にスタートしたほか(同事業は2010年度をもって終了しています)、大手メーカーの知財部門が「特許活用」と称して休眠特許のライセンス先を探したり、権利行使を積極化したりするような動きを見せるようになったのが、「アフターIP」を重視する活動が顕在化した第Ⅱ期に見られた傾向です。

このように、ビフォーIP偏重により発生した休眠特許を活用しようとする動きが生じたのが、第一次「ビフォーIP主導からアフターIP主導へ」の転換点です。

(4)アフターIP主導からビフォーIP主導へ

しかし、根本的な問題は「特許が活用できていない」ことにあるのではなく、「活用できない特許を取得している」ことにあるのではないか。重要なことは、事業部門の戦略に合致した事業に活かされる権利の取得であり、事業部門と研究開発部門、知財部門が連携して戦略的に権利を取得していけば、自ずと取得した権利は活かされるはずである。

この頃には、多くの企業の「特許部」が「知的財産部」となってその対象領域を拡大するとともに、いわゆる「三位一体」の知財活動を推進するようになりました。目指すべきは事業計画とリンクした戦略的な知財活動であり、第Ⅲ期において求められるようになったのは、「ビフォーIP」における戦略性です。「知財戦略」という言葉が多用されるようになったのも、この時期の特徴です。

知財活用とは、知財権を取得してから考えるような問題ではなく、将来を見越して戦略的に権利を取得していけば、自ずと取得した知財権は活用されるはず。

そういった考え方に基づいて生じたが、第Ⅱ期から第Ⅲ期に移行する「アフターIP主導からビフォーIP主導へ」という、それまでとは逆方向の流れです。

(5)第二次・ビフォーIP主導からアフターIP主導へ

その後に迎えることとなったのが、いわゆるVUCAの時代です。

変化のスピードが早くて将来予測が難しく、正解の見えない事業環境下において、そもそも戦略的な知財活動の前提となるような精度の高い事業計画を策定することができるのか。

こうした事業環境の変化に伴う問題意識から生じたのが、2018年に公表された政府の知的財産戦略ビジョンに示されている「価値デザイン社会」という将来ビジョンや、同年に公表された経済産業省・特許庁の「『デザイン経営』宣言」といった知的財産政策の新たな動きであり、その流れで登場してきた未来志向の強い取り組みの一つがI-OPENプロジェクトです。

これらのビジョンや政策は、不確実性の高い事業環境下において、知的財産という固有の資源を価値に転換していくためには、共創的・探索的なプロセスを特徴とするデザインのアプローチが有効という考え方に基づくものですが、ここにおいて知的財産を起点に新たな価値の創出をデザインする、アフターIPを重視する流れが鮮明になってきます。

第Ⅲ期から第Ⅳ期へと移行する流れは、第二次「ビフォーIP主導からアフターIP主導へ」と位置づけることができるのではないでしょうか。

(6)ビフォーIP・アフターIPとは異なる軸の存在

以上に見てきたように、「ビフォーIP主導」と「アフターIP主導」は、いずれか一方向に直線的に変化しているものでありませんが、その一方で、この「ビフォーIP主導」と「アフターIP主導」の反復的な推移は、単純に行き来を繰り返しているだけのものでもありません。その動きを時系列に沿い追ってみると、ビフォーIP・アフターIPとは異なる軸で、ある方向に向かっているように思われます。

つまり、知財活用の歴史を振り返る際には、ビフォーIP・アフターIPという軸だけでなく、他の見方を基準にした軸を加えて、立体的な目線で捉える必要があるのではないか。

その立体的な目線で捉えるための他の軸とはどのようなものなのでしょうか。ここでは二つの見方を提示しておきたいと思います。

4.知財活用はどの方向へと向かっているのか

(1)知財活用が向かう二つの方向

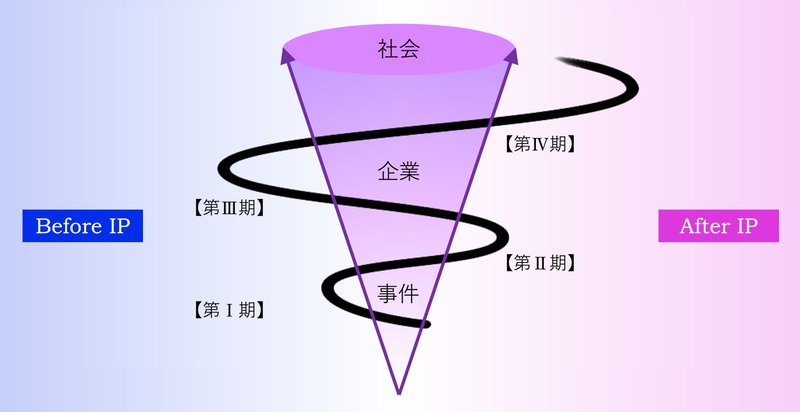

第一に、知財活用のターゲットとして見据える視野が、広がりをみせている点が注目されます。知財活用の目的は、侵害訴訟やライセンス契約などの個々の事件における成果から、企業価値の増大や業績の向上といった企業全体の成果へ、さらには持続可能な社会の実現という社会全体の成果も意識した動きへと、その対象を広げる方向へと進んでいるのではないでしょうか(図2)。

第二に、知財活用の場面において、活用される複数の権利間の関係性、知財とその他の経営資源との関係性、知財の保有者とそのステークホルダーとの関係性など、ミクロからマクロの要素まで、いずれも統合的な方向に進んでいる点が注目されます(図3)。

(2)知財活用における視野の広がり

第Ⅰ期~第Ⅱ期にかけては、現在の「知的財産部」が「特許部」と呼ばれることが多かった事実に表れているように、知財といえば特許であり、どのような特許を取得して、その特許をどのように活用するか、特許権の活用によって得られる成果を意識される傾向が強くみられました。具体的には、特許権に関するトラブルを自社に有利な方向で解決すること、ライセンスを成約させて特許権から利益を得ることなど、知財活用においてターゲットとして意識される視野は、事件単位に止まることが多かった印象があります。

それが第Ⅲ期に入ると、知財活動をどのように企業の成長に結びつけるか、知財活用におけるターゲットは、個々の事件から企業全体へとその視野が広がり、経営者と知財部門・知財担当者との距離が縮まっていきます。

そもそも企業における様々な活動が企業全体の成果を意識すべきであるのは当然のことなのですが、その専門性が障壁となって経営から距離を置かれがちであった知財活動が、その視野を経営全般へと広げていったのが第Ⅲ期です。

こうした第Ⅲ期からの傾向は現在も続いていますが、さらに広い視野で社会全体の動きを見渡した場合、意識せざるを得なくなっているのが持続的な社会の実現に向けた課題への企業の向き合い方です。

この点については後に詳しく述べますが、社会を前進させる構造に大きな変化が生じてきていると理解すべき問題ではないでしょうか。

知財活用のターゲットとして意識すべき視野は、企業の成果だけでなく社会全体の成果にも広がりをみせるようになっており、知財を企業の中に「閉じて」自社の利益に結びつけようとするだけではなく、知財を企業の外に「開いて」社会に役立てることも求められるようになってきているのが、第Ⅳ期における新しい動きと考えられます。

第Ⅱ期と第Ⅳ期は、どちらもアフターIP主導の時期に該当するものの、知財を自社の利益のためにどのように活用するかというだけではなく、自社の知財を投下することでどのように社会に貢献できるかというアプローチも求められるようになっている変化から、第Ⅱ期から第Ⅳ期の間に生じた視野の広がりを理解できるのではないでしょうか。

(3)知財活用における統合化の進展

前述の通りミクロからマクロの要素まで、複数の権利間の関係性、知財とその他の経営資源の関係性、知財の保有者とそのステークホルダーの関係性は、いずれも統合的な方向に向かっています。

権利間の関係性については、複数の異なる種類の知的財産権を組み合わせた、「知財ミックス」と呼ばれる考え方が広がりました。その他の経営資源との関係性については、知財に関する項目が盛り込まれた2021年6月のコーポレース・ガバナンスコードの改訂や、統合報告書などで知財情報を開示する企業の増加といった統合的な動きが生じています。ステークホルダーとの関係性についても、特に近年加速しているオープンイノベーションの進展や、I-OPENのような社会課題を意識したプロジェクトの登場に、統合的な流れが表れています。

知財活用の目的は、「知財による分離」から「知財による統合」へと、その重心を移してきているのではないでしょうか。

そもそも知的財産制度とは、自社と競合を対立させ、他者との境界をどこで仕切るかという二項対立の関係性を前提に整備されてきた制度です。そのため、知的財産制度を利用して自社の企業価値をいかに高めるかという、自社中心の分離的な思考に基づいて運用されてきたのは必然ともいえますが、その制度によって支えられた知財が、社会全体の価値を意識して、パートナーシップや共創による統合・調和のために活かされる傾向が表れるようになってきています。

他者との関係を分離する壁ではなく、他者との統合の媒介や象徴として働くという、知財の役割の転換です。

尤も、現在も知財について語られる場面では、個々の企業価値を前面に出した分離的な論調が多くを占めていることに変化はありません。

しかし、その企業価値という概念の示す意味を考えると、自社の利益だけを追求する姿勢が企業価値を向上させるのではなく、その社会的な存在価値が企業価値に反映される時代に向かっていくのではないでしょうか。

その点において、社会との関係性まで視野に入れた統合的な視座は、知財活用にも不可欠となっていくものと考えられます。

5.社会の構造変化と知財活用への影響

(1)視野の拡大・統合化の背景にある社会の構造変化

知財活用の歴史を立体的な目線で振り返ると、ビフォーIP主導・アフターIP主導の間を行き来しながらも、ターゲットとして見据える視野を広げ、統合的な方向へと向かっていることが明らかになってきます。こうした視野の拡大、統合化といった大きな流れの背景として、いったい社会にどのような変化が生じているのでしょうか。

DX、AI、ChatGPT、メタバース、MaaS、CASE、SDGs、ESG、脱炭素、ダイバーシティ…社会の変化を象徴する多くのキーワードが飛び交っていますが、そういった個々に生じている現象ではなく、そもそも社会の根底の部分においてどのような構造変化が起こっているのか。

最も大きな構造要因は、社会を前に進める基本的な仕組みや考え方の変化にあるのではないかと考えています。

現代の豊かな暮らしを築き、社会を前進させる原動力となってきたのは、事業の拡大を目指して競い合ってきた企業間の競争です。

自分も含め、これまでの社会を牽引してきた世代は、「企業が競争することで社会が前進する」ことを大前提に努力を続けてきました。ライバル企業より少しでも早く、より良い商品やサービスを市場に提供し、勝ち進んでいきたい。こうした「競争社会」の構造は、単に「お金を儲けたい」という私欲の追求だけを目的としているのではなく、それぞれの企業が収益の拡大を目指して競い合うことが人々の暮らしに豊かさをもたらし、社会を前進させる力になるという資本主義経済の原理に則したものであり、社会的な目的を実現する基盤として機能してきました。

ところが、競争を原動力とする社会システムは限界に近づき、過度の競争による格差の拡大や、大量生産・大量消費によって生じる環境問題など、その弊害が目立つようになっています。

社会が資本主義を採用しているそもそもの理由は、数字で示される経済成長を促すのに好適な制度ということではなく、その仕組みがより良い社会の実現に向けて、社会を前進させる力になることにあるはずではなかったのか。

社会をより良い方向に前進させるという本来の目的に立ち帰るならば、自由な競争に委ねる競争至上主義にも、修正が求められるタイミングが訪れていることは明らかです。

社会に生じている様々なひずみを正していくためには、私たちが向き合うべき課題を明らかにした上で、企業が有する経営資源を持ち寄って解決に導き、そこから得られる果実が企業に還元されて資本が回転する仕組みに、社会の構造を転換していくことが必要なのではないか。官民の区別なく様々なアクターが問題を提起し、そこに共感が集まればプロジェクトが起動され、そうした動きが各所で起こることによって社会が前進する。ここでいう社会の課題は、経済格差の是正や環境問題の解決といった大きなテーマに限定されるものではありません。身の回りにある困りごとの解決や、人々が幸せを感じられる機会の提供など、様々な課題に目を向けた取り組みが、社会を前に進める力になっていく。

これまでの「競争社会」から、企業だけでない様々なアクターが各々の有する資源を提供して社会の課題に立ち向かう「共創社会」への構造転換です(図4)。

知財活用における「事件→企業→社会」という視野の広がりも、こうした社会の構造的な変化によって生じている現象の一つではないでしょうか。

SDGsへの取り組みも、顧客や投資家の評価を得て競争に勝つためのトレンドということではなく、企業活動の構造的な変化の表れと認識すべき問題です。知的財産との関係でも、SDGs関連分野の特許が何件といった表面的な数字ではなく、知財活用に対する基本的な考え方の転換が求められているのではないでしょうか。

(2)デザインの対象領域の拡大

「アフターIP主導」の第Ⅳ期においては、知的財産を価値に転換するためにデザインのアプローチが注目されていますが、ここにいう「デザイン」も従来の概念から拡張していることに留意が必要です。

企業間の競争によって社会を前進させる「競争社会」では、デザインにも企業が競争に勝つための役割が求められ、企業が提供する商品の競争力を高めるためのプロダクトデザインや、商品やサービスの魅力を顧客に伝えるためのグラフィックデザインなど、目に見える造形的なデザインが重視されてきました。

各々の企業の中に閉じたデザインです。

ところが、様々なアクターが資源を持ち寄って社会の課題に向き合う「共創社会」になると、それらを統合した社会のあり方を描く社会システムのデザインや、企業が社会に提示するビジョンのデザインなど、デザインは企業の外に開き、その対象領域は必然的に拡大していくことになります(図5)。

前者の思考に止まっていると、知的財産の領域における「デザイン」を、意匠権や著作権によって保護されるべき商品やサービスの外観的な特徴と狭義に解し、それを保護することばかりに目がいってしまいがちです。しかし、それではいつまでたっても知財は「パクり、パクられ」の世界から飛躍することができません。

私たちも後者の思考を取り入れることによって、デザインと知的財産の新たな関係や可能性を見出していくことができるはずです(参考:特許庁公式YouTubeチャンネル「中小企業の未来をひらく『デザイン経営×知財』セミナー」)。

(3)知財活用の形態と企業の優位性

「競争社会」から「共創社会」への移行が進む中、知財活用の形態や知財活用によって企業が優位性を獲得するメカニズムを、これまでと同様に考えていてよいのでしょうか。

企業が競合との競争に勝つことを目的とするならば、提供価値の源泉であり、競合に対する優位性の根拠となる知的財産は、他者に利用されることがないよう十分にプロテクトしなければなりません。

ところが、社会の課題に意識を広げた場合、自社に固有の資源である知的財産を閉じるスタンスでいると、その活用領域や可能性に限界が生じてしまいます。

社会の課題に向き合い、それを起点に新しい価値を生み出していくためには、自社にはない外部の資源と統合して、様々な知的財産をインテグレートすることが求められる場面が増えていくはずです(図6)。

とはいえ、知的財産を自社の利益だけでなく社会の利益に役立てる姿勢が重視される時代が到来したとしても、企業が持続的な存在であり続けるためには、必要な収益を確保していかなければいけません。「稼ぐ」ことが企業活動の最終的な目的ではないとしても、目的を実現するための必要条件であることに変わりはないはずです。

「共創社会」においても、企業が自らの優位性をどのように確保していくかは重要な課題であり、提供価値の源泉をプロテクトすることで優位性を確保するこれまでのメカニズムとは異なる、知財活用によって企業が優位性を獲得するための新たなアプローチが求められることになります。

先に確認したように、「共創社会」において求められるのは、価値の源泉である知的財産をプロテクトすることではなく、知的財産をインテグレートして価値を創出していくことです。

知的財産の統合において生じるのは、共創による知の重なり合い、知の相乗効果であり、常にアップデートされていく知的財産です。

その企業がなぜ多くの人に求められるのかという優位性の根拠は、知が常にアップデートされ、それがまた新たな知を引き寄せる、知的財産がアップデートされていく動的なプロセスに移行していくのではないでしょうか。

知財活用による優位性の根拠は、プロテクトからアップデートへ(図7)。それが社会の構造変化に伴って、必然的に起こり得る変化であると思います。

6.「厄介な問題」に向き合う時代の企業経営

(1)社会に存在する3種類の問題

ここで少し見方を変えて、企業が向き合う問題の性質の変化に伴う、経営課題と知財活動の役割の変化についても考察しておきましょう(図8)。

デザインの役割を説明する際によく用いられるのが、社会に存在する問題を「単純な問題」「複雑な問題」「厄介な問題」の三つに分類する捉え方です。

喩えるなら、「単純な問題」は一次方程式、「複雑な問題」は連立方程式で、問題の難度に差は生じるものの、いずれも正解が存在する問題であることに違いはありません。これらの問題とは異なり、そもそも正解自体が存在しない問題が、「厄介な問題」です。

(2)企業が向き合う問題と経営課題の変化

社会にモノが不足していた時代に企業が向き合わなければならなかったのは、より品質の良いものを低コストで大量に供給する、量産ニーズにいかに応えるかという「単純な問題」でした(問題の構造がシンプルというだけで、その解決が容易という意味ではありません)。

そのため、どのタイミングでどのような設備投資を行うか、設備投資のための資金をどのように調達するかが企業の主要な経営課題であり、当時銀行員であった自分も、設備投資によって生じる資金ニーズに応えることが主な仕事でした。

社会にモノが行き渡るようになると、消費者のニーズは機能性、デザイン、ブランドなど多様化し、そうしたニーズにどのように応えるか、企業は「複雑な問題」に向き合わなければならなくなります。

この時代に企業の経営課題となったのは、多様なニーズに対応するための経営資源の最適配分であり、市場の調査・分析に基づく科学的な手法が重視され、選択と集中といったキーワードが多用されるようになりました。自分の本棚にグロービスのMBAシリーズの書籍が並ぶようになったのも、まさにこの時期です。

さらに社会が成熟し、経済発展に伴う格差拡大や環境問題などの社会問題が深刻化するようになると、企業には持続可能な社会に適合した事業モデルの構築や、社会課題の解決と利益の両立が求められるようになります。

こうした相反する要請に対峙しなければならない新たな問題こそが、従来の考え方では正解を導くことができない「厄介な問題」であり、そうした問題への向き合い方として注目されているのが、ビジョンを描いて試しながら前進するデザインのアプローチです。

(3)知財活動の役割の変化

こうした企業が向き合う問題の性質の違いと、それによって生じる経営課題の変化を考えると、経営課題に対して知財活動は何をなし得るのか、知財活動の役割にも変化が求められることが明らかになってきます。

「単純な問題」を解くことを求められた時代において、知財活動は質的、あるいは量的に優位な特許によって参入障壁を築くこと、すなわち「特許で守る」ことに重点が置かれてきました(繰り返しになりますが、構造的に「単純」ということであり、その実践に高度な思考が求められるのは当然のことです)。

それが「複雑な問題」に向き合う時代になると、多様化する提供価値の源泉を特許だけで守ることは困難になり、他の知的財産権や営業秘密管理も組み合わせた「知財網で固める」戦略が求められ、知財ミックスやオープン&クローズ戦略といった知財戦略が提案されるようになります。

そして「厄介な問題」にも対処しなければならなくなった今、こうした正解を解くための知財戦略が正解のない問題に対する解となるわけではなく、新たな知財活動のあり方を模索する時代が訪れています。先に述べた知財のアップデートによる優位性という切り口からは、共創により知がアップデートされていくエコシステムの構築に方向性を見出せそうですが、正解がない時代にこれが正解と断言するのも自己矛盾であり、そうした方向性を意識しながら試行を繰り返していく中で、これからの知財活動のあり方が見えてくるのではないでしょうか。

7.おわりに ~ 知的財産の再定義

本稿では、知財活用の歴史を立体的な目線で振り返りながら、これからの時代に求められる知的財産への向き合い方について考えてきましたが、社会の大きな構造転換期を迎えて、私たち知財の仕事に携わる者にも、知的財産そのものの意義を再定義するくらいに、アプリケーションレベルではなく、OSレベルでの発想の転換が求められているように感じます。

現代人の科学的思考の礎となったデカルト哲学に対して、「思考のOS」を書き換えるものと評されるスピノザ哲学では、外側から見える「形」ではなく、内に存する個体の「力」(コナトゥス)を物の本質と捉え、コナトゥスにより活動能力を高めることが自由と社会の安定につながると考えられています。

企業に固有の経営資源である知的財産は、その企業の歴史や想いが詰まった、まさに内に存する「力」です。

科学的・分析的な見方だけに偏ることなく、企業のコナトゥスの一部ともいえる知的財産によって、企業の活動能力をどのように高めていくことができるか。

知財、さらには経営の領域にも閉じない広い視点から、知的財産の意味を再考していきたいものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?