【1度目の妊娠と流産③】人生で一番悲しい日

流産の診断に至るまでについて書き進めていこうと思うが、やはり当時を思い出す作業は胸が苦しくなる。脳みそが働くのをやめたがり、鼻の奥がツンとしてくる。キーボードのタイプってこんなに重かったっけ。

でも、流産は悲しいけれど起きてしまうこと。それを少しでも知ってほしいから、文字にしていきたい。

当時のわたしがそのことを知っていれば、幾分か傷は浅かったと思うしなぐさめのひとつにはなったと思う。

悲しみをひけらかすつもりまったくないが、一部感情の吐露のようになってしまっていることを断っておきたい。流産という事実を目の当たりにすると、こんな思いをするのかと参考にしてもらえたらと思う。

1. 血の気が引く音がした

前回の検診からやっと2週間経ち、10周目の確認ができる日。

その日は土曜日で天気もよく、お気に入りのBianchiに乗って産婦人科に向かった。「絶対に転ばない!」と少しの段差や影にも目を凝らしならがらペダルを踏んだ。

待合室は妊婦さんやその家族で混み合い、ようやくわたしの番になって診察台に座る。

エコーの内診は何度受けても苦手だったが、赤ちゃんの姿を見られるならいくらでも我慢できた。

「先生、元気なものなのでしょうか」

その日の担当は院長先生だった。わたしの問いかけに、先生の返事は一瞬遅かった。

「…おや、おかしいぞ。もう一度よく診てみるからね」

モニターには赤ちゃんであろう楕円の影がくっきりとしている。

しかし、前回はチカチカと写っていた心臓が見えないのがわたしにもわかった。

先生はきっと心臓を探しているのだろう。エコーの当て方の問題だろうと思い、まだこのときもわたしは呑気でそんなに心配しておらず、先生の答えを待った。

先生は何も言わない。脚の間をエコーの棒があっちにこっちに動くのがわかる。

ようやく先生が口を開き、ゆっくりと、悲しげに告げた。

「…心臓が動いていないね」

その瞬間、血の気が引いた。

「ザンッ」と自分の中から音が聞こえた。そのとき初めて知ったのだが、血の気が引くと音が鳴るのだ。

よく「ゾッ」と表現されるが、わたしの場合は「ザンッ」だった。

わたしは何も言葉を発することができなかった。「診察台を降ろしますね」とか「着替えをすませてくださいね」とか言われていたが、「はい」とか「わかりました」とかすらも言えなかった。あぁわたし言葉を失っている、と思った。

地面に降りる診察台の動きに合わせて、「赤ちゃんここにいるじゃん」とモニターを目で追っていた。受け入れられなくて、夢だ、夢であれ、夢なら覚めろと一瞬のうちに現実逃避したが、降ろされた床が冷たさに夢じゃないんだと思った。

「夢ならいいのに」とかマンガやアニメのなかのひとコマだと思っていたが、本当に思うらしい。

それから院長先生は、

・心臓が止まっていること

・もしかしたら見えないだけかもしれないこと

・念のために1週間後にもう一度診させてほしいこと

と教えてくれた。

先生の声を聞きながら、わたしは涙が出なかった。ただ、血の気が引きっぱなしで視界の淵が白っぽくて、体が思うように動かなかった。

先生は事実は事実として、とても言葉を選びながら教えてくれた。

変な同情の言葉を言われていたら、絶望に拍車がかかるだけだっただろう。

リスクヘッジのためなのかはっきりと流産と断定はされなかったものの、赤ちゃんの心臓が止まっているということはどういうことかわたしにもわかっていた。

涙が出ないほどのショックは初めてだった。

2. 『帰り道のことは何も覚えてなかった』

待合室に戻ると、相変わらず妊婦さんとその家族で賑わっていた。

さっきまでわたしもこの中のひとりだったんだけどなぁ、悲しい人もいるんだから待合室分けてほしいよなぁ、とぼんやり思った。

産婦人科を出ると、警備員の人が笑顔で会釈してくれた。きっと「検診お疲れ様でした。お体気をつけてくださいね」の意味が含まれているのだろう。

「あ、わたし違うんです」と薄く思った。

自転車をこぎ出すと、猛烈に悲しくなってきた。行きの道は転ばないよう慎重にペダルを踏んでいたのに、帰りはいらない心配なのかと思った途端、嗚咽がしてブレーキを握った。

だめだ、ここで泣いてしまったらきっとこの道端から動けなくなる。家に着くまで何時間かかるかわからない。

帰ったら思いっきり泣こう。なんとか家に帰ろう。

感情の堤防はギリギリだった。

『帰り道のことは何も覚えてなかった』

ドリカムの“すき”という歌。恋人と別れた女性が家に帰るまでの気持ちを表したフレーズだ。

吉田美和曰く、悲しいと帰り道の記憶が飛ぶらしいが、わたしは鮮明に覚えている。

少し汗ばむ陽気、気になっていたパン屋、前を走る電チャリの母子。

今思えば現実逃避の一環だったのかもしれない。頭や心の中に集中するとこらえきれないから、目に映る景色にばかり意識を向けていたのだろう。

3. こんなに涙が出るとは思わなかった

一刻も早く家に帰りたかったが、頭も体も重くて重くて、やっとのことで玄関までたどり着いた。

ドアを開けたら閉まりきらないうちに、わたしの涙腺は決壊した。玄関に突っ立ったまま、声をあげて泣いた。

自分の泣き声の大きさにびっくりして、靴を脱いでいないことに気がついた。なかなか脱げなくて、玄関に座りこんで手を使って脱いだ。ただのコンバースなのに。

這うようにリビングのソファまで来て、やっと自由に泣けると思った。

そこからは泣いている本人がちょっと呆れるくらい拭っても拭っても涙が出てきて、あっという間にティッシュペーパーの山ができた。

なんだか陳腐な光景だなと思いつつ、どうしようもなく悲しいからしょうがなかった。

この日は土曜日で、夫と友人たちと近所の公園でピクニックする予定だった。集合場所に来ない私を急かすように、先に向かっていた夫からLINEが入る。

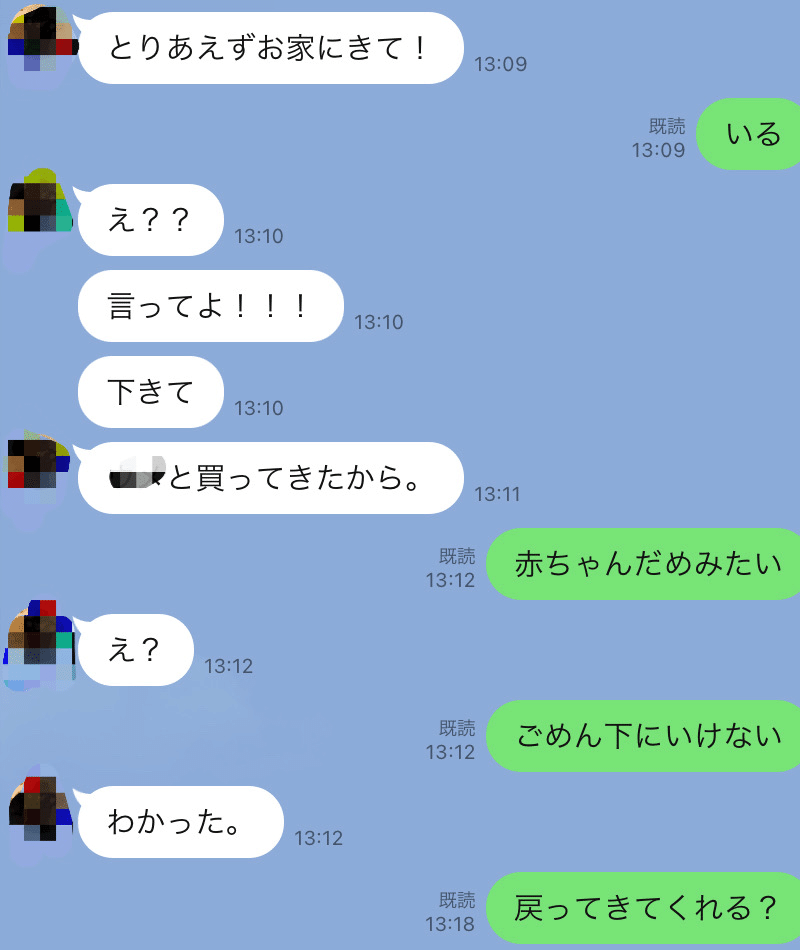

※当時の夫とのLINEのやりとり

少しして夫が家に戻ってきてくれた。

ソファで号泣するわたしと目が合うと、何も言わずに隣に腰かけしばらく肩を抱いていてくれた。途中でわたしの嗚咽が止まらなくなると、落ち着かせるように抱きしめた。

家に着くまでは冴えていた頭が、泣きすぎて脳が腫れ上がってしまったかのようで、このときの夫とのやりとりはあまり覚えていない。多分先生から言われたこととかを報告した気がする。どれくらいの時間泣いていたのかもわからなかった。

夫は余計なことは言わなかった。それがわたしにとってはとてもありがたかった。何も言わないことでわたしの感情をなだめてくれた。

疲れすぎて、何も感じたくなくて、ぐちゃぐちゃのメイクも涙の跡だらけの服もそのままで眠った。

わたしの人生で一番悲しかった日が終わった。土曜日でよかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?