これまで人にとって音楽は何だったのか

西洋音楽史を読んだ。現代の音楽ができるまでの、音楽の主戦場だった西洋音楽の歴史の流れを掴むことできる良書。

西洋音楽の歴史が堂々たる大河の風格を見せるようになり始めるよりも前、その上流に当たるのが、いわゆる「古楽」の時代である。実際の川と同じく、その支流や源流についてはわかってないことも多い。

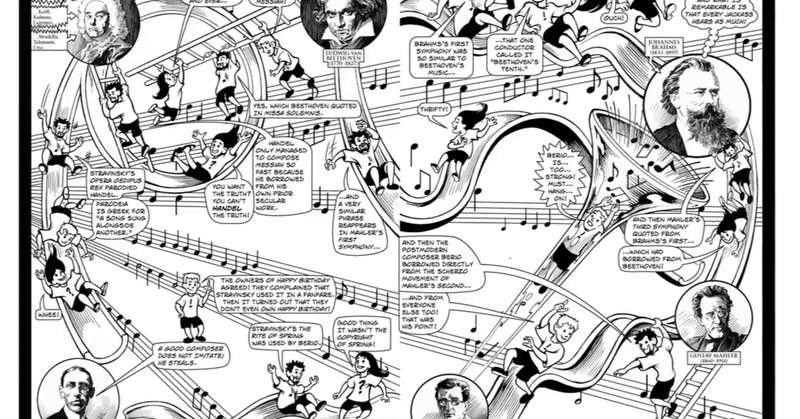

今日、西洋音楽はもはや川ではない。私たちが今いるのは、「現代」という混沌とした海だ。そこでは全く異なる地域的、社会的、歴史的な出目を持つ、世界中のありとあらゆる音楽が、互いに混ざり合って様々な海流をなし、これらの海流は目まぐるしくその方向と力学関係を変化させつつ、今に至っている。

現代は海で、そこに古楽→西洋音楽という深い川があり、源流は不明確というのが音楽の歴史の様子。この本はこの歴史の変遷を紐解く。

1.教会音楽だった中世

2.音楽が多元化して、人のものになるルネサンス以降

3.「古楽」が「クラシック」になったバロック

4.個人の感情と意志が主役となった古典派

5.より音楽が大衆化し、自由になったロマン派

6.サブカルチャーになる音楽

7.まとめ

1.教会音楽だった中世

聖歌が生まれた中世は、人々は絶えず神の怒りに恐れ慄いていた。そんな時代にあって、ひんやりした修道院の中で絶えずこだましていたのが、修道士たちが歌う聖歌だったはずである。

中世では、宗教が支配する世の中で、その中での音楽の役割は「神の言葉」ないし「神の世界で鳴り響く音楽」だったのではないかという。まだ、印刷技術もないので、グレゴリオ聖歌などは口頭伝承されるものだった。

オリジナリティを出したいというのが人の性なのか、オルガヌム声部というような旋律が入り始めて複数の独立した声部(パート)からなる音楽の起源となる。この中世のオルガヌム芸術の頂点を成すノートルダム楽派は、時代的には教会権威の絶頂期と重なっている。12世紀に置いて教会は王をもしのぐ絶大な力を手にし、宗教者たちは人々に自らの権力を誇示するようになった頃だ。

当時の人々にとって「本来の」音楽とは、何よりこの「世界を調律している秩序」のことであった。

2.音楽が多元化して、人のものになるルネサンス以降

中世において音楽は、決して「音」を「楽しむ」ことではなく、神の秩序を音で模倣するような、宗教的な側面が強かったのだ。このような世界の秩序としての音楽が、我々のものになったのはルネサンスの頃だという。

「作曲家」および「作品」の概念が成立するには、同時代の造形芸術の分野で次々に現れた万能の天才たちの影響もあっただろうが、ルネッサンス時代に発明された新メディアの誕生も深く関係していたと思われる。

ルネサンスで芸術が花開き、印刷技術の発達がそれを加速させ、音楽の多元化と保存が行われ始めた。

中世からルネサンス前半にかけては声楽が芸術音楽の中心だったのに対して、器楽文化の爆発的な勃興がバロック以後の特徴なのだが、16世紀はちょうどその移行期にあたる。

器楽が使われるようになったのもこの多元化によるものだった。

3.「古楽」が「クラシック」になったバロック

ルネサンスまでの拍子感がはっきりしないなだらかな律動の流れに変わって、強拍と弱拍とが周期的に交替するリズムが音楽を徐々に支配し始めるようになるのも、バロック以後のことなのである。

バロックに入ると、今我々が当たり前に受け入れている基本ルールが生まれる。三和音や、長調/短調の区別、拍子感などだ。ちなみに、バロック音楽は、旋律は緻密なフーガの網目の中へ組み込まれたり、通奏低音によって支えられたりして初めて何かの表情を獲得する副次的なものだった。

バッハの創作の中心は宗教曲であり、器楽曲もしばしば宗教的感情に浸されている。また彼の十八番だった対位法(フーガ)は、すでに述べたように、そもそもルネサンスの無伴奏合唱曲を原型とするもので、バロックの時代にはむしろ古風なスタイルになりつつあった。

バロックの代表とされている音楽の父バッハは、ルネサンスからバロックに移行していく流れのなかにいた音楽だったようだ。そう思ってバッハを聴いてみると面白い。

中世からルネサンスへ向けての西洋音楽史は「宗教から生まれた音楽が、徐々に裕福な貴族のための快適な楽しみへ移行していくプロセス」

そして、次第に音楽は王権を飾り立てるものになっていく。

4.個人の感情と意志が主役となった古典派

古典派の交響曲ーとりわけハイドンとモーツァルトーの最大の魅力とは、この「公的な晴れがましさ」と「私的な寂しさ」との均衡のことだと思う。

ハイドンやモーツァルトには見当たらず、ベートーヴェンになって初めて現れるのは、「右肩上がりに上昇していく時間の理念」である。

古典派の時代に入ると、個人の感情が現れ始める。バロックまでは低音が主役で旋律はそれを補足するものだったが、古典派からは逆転して旋律がリードをするようになる。ソナタ形式などはこの頃出てくる。

<第9>における「すべての人々が参加できる祝典」は、ほとんどシュプレヒコールすれすれの単純化と集団化によって可能になったと言えば、誇張が過ぎるだろうか。「音楽の万人への解放」という理念が本当に実現された時、それは「集団へ熱狂的に没入する快感」とも言うべきものと紙一重のものになったのである。

個人の感情が現れることによって、聞く人への感情をも刺激し、音楽は貴族のものから、より多くの人のものへと変容していく。

5.より音楽が大衆化し、自由になったロマン派

音楽史の19世紀は、一枚岩ならぬ「二枚の岩」からできていたといってもいい。パリに象徴されるグランド・オペラ/ヴィルトゥオーソ・サロン音楽は、「社交としての音楽」とか「飽くなき豪奢の追求」といった宮廷文化の名残を引きずりつつ、それを俗物化したような性格を持っていた。それに対して堅実な教養市民階級に支えられるドイツ語圏の音楽文化にあっては、虚飾を断固拒否し、宗教や哲学に比肩するような「深さ」や「内面性」を音楽に求める傾向が生まれた。

社交のパリと、トラディショナルなドイツで音楽が二分するという。

ドイツ語圏の場合、フランスやイタリアに対抗しようとする文化ナショナリズムも加わって、批評家や学者たちは自国の過去の大作曲家を次々に発掘しては、その「偉大さ」を称揚する傾向にあった。

このような動きの中で、バッハやヘンデル、モーツァルト、ベートーヴェンの伝記が書かれ、資料や作品目録が整理されていくことで作曲家は発見され、音楽学校の設立によりそれを定着させるようになった。

そうやって、音楽の基礎が世の中に定着していくことにより、19世紀は多くの作曲家が大音量と高度な演奏技術という、大衆を唸らせる効果に取り憑かれる時代に移ることになる。

19世紀においては「アカデミック」といった否定的なレッテルを貼られがちになる。それとは対照的に、あまり趣味がいいとは言えないが、猛烈にアクが強いベルリオーズやリスト、あるいは自分の得意ジャンルばかりに創作が集中しているショパンやワーグナーなどは19世紀音楽史のヒーローである。

19世紀に入ると「職人的うまさ」から「芸術家の独創性」へと時代が変容し、音楽は途方もない技術を持ったプロがステージの上で行うものになり、労働する市民のための夢と感動を与えるものになり、そして我々が今「クラシック」と呼んでいるジャンルが率先して自らを商品化し始めた。

音楽はより大衆化し、自由になった。

6.サブカルチャーになる音楽

1920年代に登場した若手作曲家たちに共通していたのは、ロマン派への極度な嫌悪だ。

この時代は"オルガンのような響き"や"官能的な和製"、 "情緒纏綿たる旋律"、"内気な芸術家の孤独な魂の表現"のようなものは排除され、ジャズやキャバレー音楽といった実用音楽の喧騒に対する好みが現れる。

戦争が始まり、西洋音楽文化が停滞し、アメリカが台頭してきたことがおそらく一因なのだろう。ただし、アメリカの音楽文化には西洋音楽にあった資金の後ろ盾(協会やパトロンや貴族)がいない。

20世紀後半の芸術音楽は、かつてのような「公式文化」ではなくっている。

そうなると公式文化から、一種のサブカルチャーに変わっていってしまうことはやむおえない。

7.まとめ

音楽は時代を支配した権力に寄り添いながら、徐々にマスの娯楽に転換していった。その変遷の中でメロディーの作り方、奏で方、主従が変容して今につながっている。

これが、冒頭に言及した、現代の音楽の海に、西洋音楽という大河を通じて流れ込む音楽の歴史なのであろう。

*続編はアメリカ音楽史をまとめたこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?