【ハードモード就活】専門職公務員試験について経験談を話す① 筆記試験編

もうすぐ栄養学生卒業!すごくかなです。

毎週投稿を目指していましたが、前回から2週間以上空いてしまいました…。

ある友人から「すごくかなちゃん、note楽しみにしてるからね!」と圧をかけられています。ごめんごめん。

大学生活最大のミッション、「就活」について振り返ります。

3年生の冬から4年生の春まで民間企業の就活を、4年生の夏から冬にかけて公務員試験を受験していました。特殊なパターンです。

民間企業の就活に関しては、色々な方が情報を発信されているけれど、公務員試験の情報って本当に得られにくいです。

せっかくなので今回は、試験対策や、受験した感想をまとめてみることにします。長すぎるので2部作にしました。今回は筆記試験編です。

公務員試験に興味のない方にはつまらない内容かと思いますが、「すごくかなの勉強方法が気になる!」という方はぜひ読んでみてください。

そんな方がいるかどうかわからないけど!

(ヘッダーイラスト:suyacoさん)

▼ちょっと強いおしごと

すごくかなの地元は、田舎でありながら、結構住みやすい街である。

何があるわけでもないのだが、わりとお気に入りだ。

管理栄養士を目指して都内の大学に進学したけれど、就職は地元でしようと考えていた。

都心と比べると、地元で管理栄養士として働ける場はそんなに多くない。

就職先として思いつくのは、学校給食、病院、幼稚園あたりだろうか。

どれもなんかしっくりこない。というか、そこで働いている自分の姿が、まったくイメージできなかった。

唯一「やりたいかも」と思ったのが、行政の仕事だった。

行政栄養士。ざっくり言うと、栄養の知識を持った公務員として、地域の食育や健康増進などに関わる専門職だ。

実は、大学入学前から、公務員として働くことには興味があった。

大きな企業などが少ない地方自治体において、公務員というのは「ちょっと強いおしごと」のひとつなのである。

3年後は公務員試験を受けよう…と心を決め、大学に入学した。

noteを始めてから度々感じるのだが、私は、大学前の決意が何かと重い新入生だったみたいだ。

▼スタートダッシュのその前に

やる気は十分だけど、私は公務員試験についてあまりに無知だった。

ふと地元の自治体の募集要項を読んで、驚愕の事実を知ることになる。

栄養士の募集人数は、多い年でも片手で数えられるほどで、そもそも募集枠がない年もあること。

夏頃から試験が始まるので、最終面接に進んだ場合には、4年生の冬まで就活をしなくてはいけないこと。

こんなにヤバ試験だとは思っていなかった。ぞわぞわと寒気がした。

*****

この辺で「受験やめようかな」とならないあたり、能天気な性格がよく出ている。

やたらポジティブな私は、いざ試験を受けるまでに、思いつく限りの下準備をしておくことにした。

色々考えた末、実際に行った準備は全部で5つである。

(下準備①~⑤)

①塾でアルバイトをする

人に物事を教えるというのは、自分が理解することよりずっと難しい。

思考回路を整理し、さらに言語化する必要があるからだ。

週2日、中学生に数学と理科を教えていた。

答えを導く過程を、なるべくシンプルな日本語で彼らに説明する。

所詮中学生レベル、と舐めてはいけない。

後々気付いたことだが、公務員試験には「数的処理」という科目があり、これは中学校の数学が完璧なら余裕で解ける内容なのである。

②大学で放課後に開講されていた「就活のための数学講座」参加

大学1年生の後期、希望者向けの数学講座に参加していた。

方程式や推論など手のかかる問題の解法を、筋道立てて解説してくれる授業だったと思う。

物事を感覚より理屈で捉えたい私にはよく合っていた。

③周りの友人・知人に「私公務員試験受けるわ」とベラベラ喋る

当初の目的は、他人に目標宣言をすることで、後に引けなくなる状況を作ることだった(やり方が悪趣味なのは否めない)。

予想していたよりたくさんの方に応援していただいて、思惑通り、後に引けなくなった。

また、「うちのお姉ちゃんが公務員なんだけど、なんか知りたいことあれば聞いてみるよ…?」みたいな人も複数現れ、人づてに色々な情報を得ることができた。

④知り合いの公務員に片っ端から話を聞く

先ほども述べたように、私は公務員試験についてあまりに無知だった。

そこで、現役公務員の知人に連絡を取り、話を聞くことにした。

社会人マーチングバンドと社会人吹奏楽団に所属経験のある私は、年上の知り合いが結構多いのである。

みんな忙しいだろうに、とても親切に相談に乗ってくれた。

筆記試験の対策本はこれがいいとか、勉強は何をどのくらいやったとか、面接はこんな感じだったとか。

試験会場にいた全受験者の中で、後ろ盾が一番強かった自信がある。

個人的な意見だが、公務員試験を突破するために必要な対策は、試験勉強5割・情報集め5割くらいの割合じゃないだろうか。

⑤民間企業の就職活動をしておく

栄養士の募集枠は片手で数えられるほどで、そもそも募集がない年もある。募集枠が少なければ合格の可能性は低くなるし、募集がなかったら就活すらできないことになってしまう。

母親から「無職だけはやめてくれ」と言われていたので、公務員になれなくても定職に就けるよう、民間企業の就活もすることした。

民間企業の就活をしていたのは、3年生の12月から4年生の5月まで。

公務員試験と民間就活の時期が全く被らなかったので、ものすごく忙しくなることはなく、両立可能だった。

基本的なESの書き方と面接の作法を覚え、内定をいくつかゲットした。

▼コツコツより勝つコツ

4年生の春、受験予定の自治体Aでは管理栄養士の募集が行われると発表された。募集人数も例年より多い。ラッキーだ…!

また、当初受験を予定していなかった自治体Bも、管理栄養士の募集枠があったので受験してみることにした。

A・Bどちらの自治体も、1次試験は筆記試験だった。

自治体Aは、教養試験と栄養の専門試験。自治体Bは、教養試験のみ。

教養試験というのは、高校でやる5教科の試験だと思ってもらえれば良い。

「専門職」の筆記試験は、「大学卒」枠の筆記試験より試験が易しいのだが、受験する自治体が急遽増えたので、余裕はなかった。

また、6月上旬から7月上旬までは大学の学外実習があったため、試験勉強が始められたのは7月中旬になってからだった。

この時点で、1つだけ確かなことがある。

勉強を始めるのが遅すぎた…(国試レポにも同じようなこと書いてる)

*****

教養試験のポイントは、自治体によって試験の形式が全然違うことである。

公務員試験において情報集めが大切なのは、試験形式を知らないままやみくもに勉強すると、限りある時間を無駄にするからだと思う。

コツコツ頑張れば絶対に合格する、というものでもなさそうなのだ。

知り合いの公務員のみなさんが教えてくれたありがたすぎる情報をもとに、対策本を購入した。

自治体AとBは試験の形式が違うので、対策本は当然2冊用意である。

ちなみに、私は極度の飽き性なので、参考書やワークを買う際には「なるべく薄くて最後までやりやすそうなやつ」を選ぶと決めている。

まずは対策本をペラペラとめくって、試験内容を確認した。

勉強時間がまったく足りないので、勉強内容は吟味しなくてはいけない。

試験2ヵ月前の時点で、試験内容と私の学力は、こんな関係にあることがわかった。

・ことわざや四字熟語が出題されるが、絶望的にできない。勉強したところでわかるようになる感じもしない。

・数的処理は、問題形式に慣れることが必要だが、猛勉強する必要はない。

・理系科目は、高校で履修していなかった物理と地学の知識を増強する必要がある。化学と生物は今持っている知識で足りる。

・社会系科目は、世界史と地理がほとんど中学レベル、公民(現社で大丈夫)と世界史(おそらくB)が高校レベル。高校で履修していなかった世界史Bは、1から勉強する必要がある。

さらっと書いたが、世界史Bを1から独学……!?厳しすぎる。

しかも、試験までの残り時間はたった2ヵ月なのだ。

無理ゲーすぎて笑ってしまった。

勉強してもできそうにないことわざ・四字熟語は、全捨てを即決した。

数的処理は、他の勉強に飽きたら合間にやるくらいで良いと判断した。

1次試験まで、残り2ヵ月。

物理・地学・世界史・公民を独学する、恐ろしい日々の幕開けである。

(各教科の勉強内容のまとめ)

※勉強した内容を書きなぐっただけの乱文です。興味のない方はこの項目を飛ばしてください。

■国語系(現代文読解、ことわざ・四字熟語、漢字など)

今から勉強しても手遅れ感が強かったので、基本全捨て。

対策本に出てきた知らない言葉の意味だけは暗記。

★使用した教材・・・各自治体の対策本

■数的処理・数学

パターンが決まっているタイプの問題(図形、方程式の立式など)は、解法をざっくり暗記。

計算問題を毎日やって、計算のスピードを上げる。

推論など、かなり時間を掛けないと解けない問題があることを確認。

高校数学は二次関数だけ復習。他は間に合わなかった。

★使用した教材・・・各自治体の対策本

■理科(生物・化学・物理・地学)

生物・化学:対策本の問題を一通り解いて終了した。

物理:力学の公式と「キルヒホッフの法則」だけ暗記。あとの分野は教科書をざっくり通読。

地学:月や天体の分野を中心に勉強。他の分野は、既習の生物・地理と内容が被っていることが判明したので捨て。

★使用した教材・・・各自治体の対策本、物理基礎・地学基礎の教科書

■社会(世界史・日本史・地理・公民)

たぶん勉強時間の8割は社会に持っていかれた。一番時間を割いた科目。

世界史:ムンディ先生の「一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書」を通読。固有名詞など足りない部分を世界史Bの教科書で補完。

日本史:対策本の問題を一通りやって、あとはノー勉。

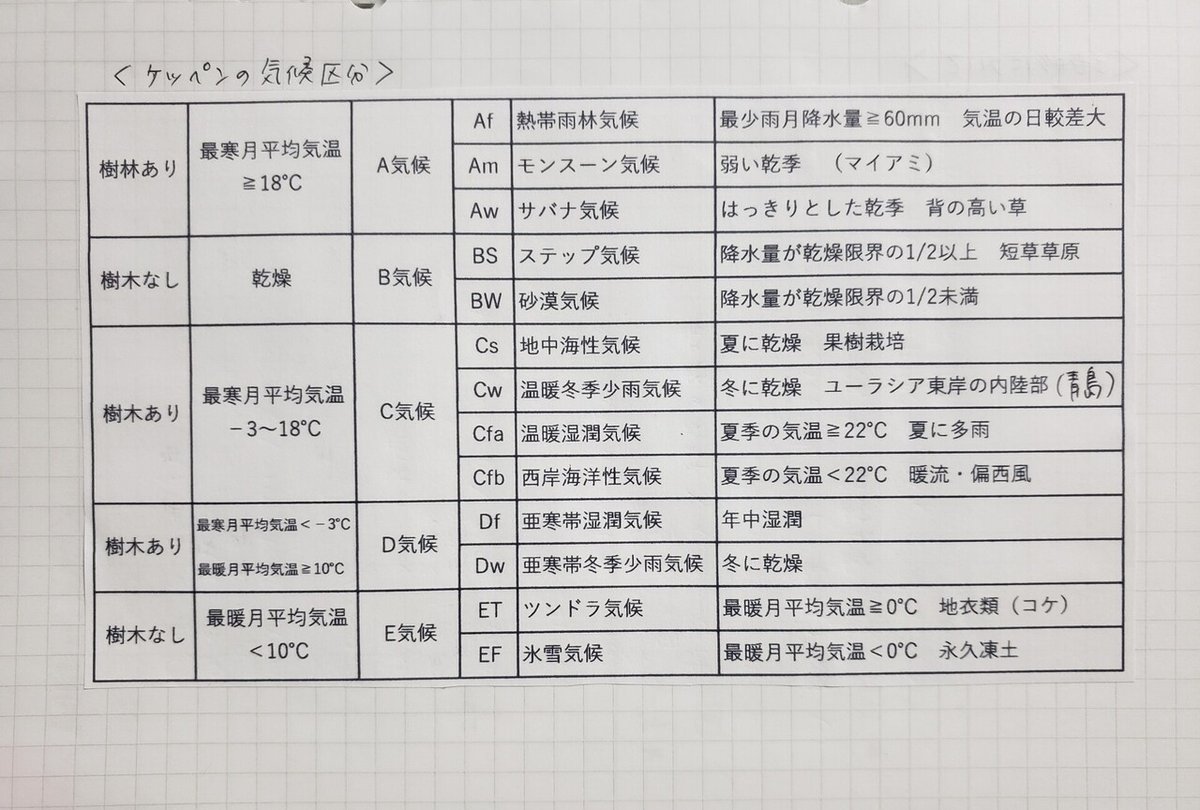

地理:高校「地理B」の中から、ケッペンの気候区分・地形・土壌だけ復習。あとはノー勉。

公民:高校の「現代社会(現社)」の教科書を超精読。日本国憲法の何条に何が書いてあるかをざっくり暗記。

★使用した教材:各自治体の対策本、世界史B・現代社会の教科書、「一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書」(山﨑圭一著、SBクリエイティブ)

△独自の教材も作りがちである。

■英語

対策本に載っていた問題を一通り解いて難易度を確認。

速読英単語(必修編)から何問か読んで、英文を速く読むことに慣れておいた。

★使用した教材:各自治体の対策本、速読英単語 必修編(風早寛著、Z会出版)

■栄養の専門試験

大学の指示で管理栄養士国家試験の勉強をしていたので、それで間に合うだろうと思い、試験前日まで余裕をこいてノー勉だった。

前日になって焦り、「栄養士実力認定試験」の問題を1年分だけやった。

たぶん、1年分じゃなくてもっとやった方がいいと思う。

★使用した教材:栄養士実力認定試験の過去問

▼1次試験当日のこと

すごくかなは、とにかく能天気であまり緊張しないタイプである。

試験当日も「会場の椅子がカチカチだったらお尻痛くてやだなあ」と、くだらないことを考えながら会場に向かった。

試験対策は、2ヵ月の詰め込み学習で「完璧とは言い切れないけれど、やれることは全部やった」という感じの状態まで持っていった。

22歳のひと夏を犠牲にして勉強したのだから、どうか結果に繋がってほしい。

試験は9月の実施だったので、暑かったことを覚えている。

どんな服装で試験を受ければいいか気になったけれど、1次試験に関しては、正直何を着ていっても問題がないようだった。

スーツの受験者からTシャツ・ジーパンの受験者まで様々だった。

試験会場では、数的処理の対策本を読んで勉強している人が多かった。

すごくかなは高校の「現社」の教科書を持参してギリギリまで読んでいたが、高校の教科書を読んでいる人が他に誰もおらず、ちょっと浮いていた。

*****

試験の難易度は、想像していたより易しかったように思う。

試験内容について多くは話せないけれど、これだけ言わせてほしい。

とにかく公民をたくさんやっておいた方が良いぞ!!

時間配分は、十分に検討されるべきだと感じた。

知識系の問題は秒殺して、計算問題や推論に時間を割くのが賢い。

すごくかなは時間配分がヘタで終盤に焦ってしまい、問題冊子のページをめくる手が滑って、消しゴムのカスや鉛筆を周囲にまき散らかすという失態をやらかしている。

試験後はぐったりだった。公務員試験というのは、本当に体力を使う。

会場近くにあるセブンイレブンで、カフェオレを買って帰宅した。

友人から「お疲れ様」とLINEが来ている。「手応えない」と返信した。

*****

試験の結果が出るまでに時間が掛かるのも、公務員試験の特徴といえる。

試験が終わってから、3週間くらいソワソワと待たなくてはならない。

すごくかなは、自治体A・Bともに1次試験を通過することができた。

勉強の方針や進め方は、間違っていなかったようである。

大学受験で惨敗して以来、まったく頼りにしていなかった自分の基礎学力を、この日から少しだけ信用してあげることにした。

筆記試験の次に待ち構えているのは、面接や小論文である。

筆記試験を通過することで精一杯だった私は、面接前に書類をたくさん書かなくてはならないことや、小論文の対策をしなくてはならないことをすっかり忘れていた。

ほっとしたのもつかの間、

またもや「準備を始めるのが遅かった…」と嘆きながら、次の作戦を考える日々が始まるのだった。

(続く)