ハイタッチ重視の組織におけるカスタマーサクセス最適化への挑戦~1.オンボーディング編~

この記事ではCRMシステム「Synergy!」のこれまでのオンボーディング活動について触れています。

テーマ:いかに新規契約後に定着を図り、お客様との関係性を作るか

指標:キックオフ時設定の初期ゴール達成/オンボーディング満足度

課題:オンボーディングに関する量/質の担保

量…対応出来る人材数/案件数

質…初期運用の定着/関係性構築

有償サービスとの棲み分け整理

こんにちは。のすけ(@sym_nishimura)です。

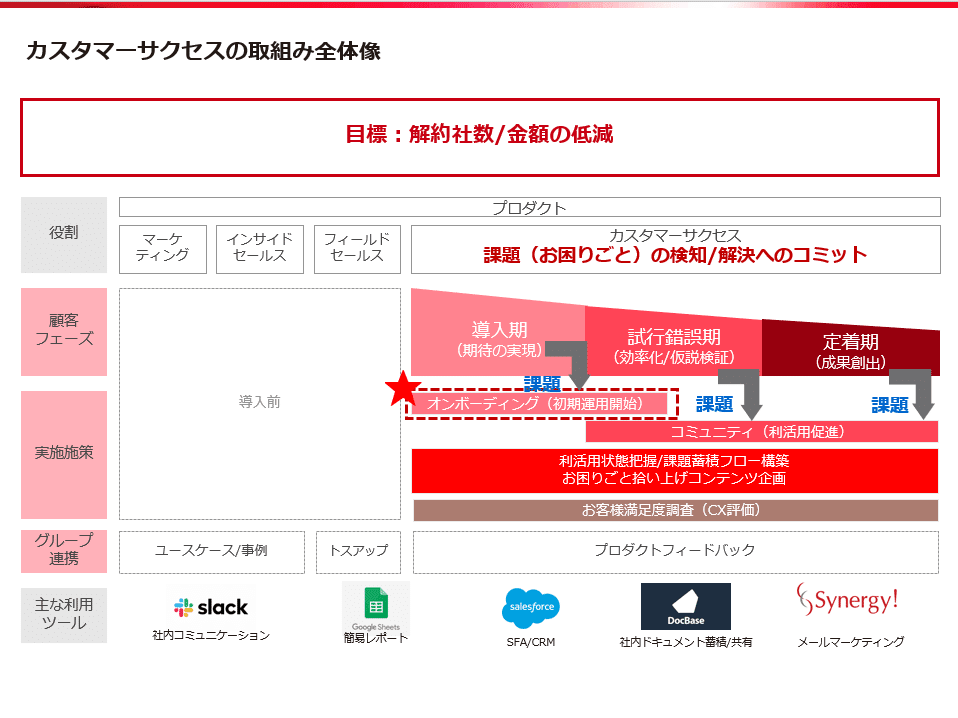

この記事は、2022年に取り組んできたカスタマーサクセスの全体像について整理した記事の3本目です。

前回の記事 では全体像についてお届けしました。

▼関連記事はこちら▼

今回の記事では、オンボーディングについて触れたいと思います。

各社が契約後まず始めに着手している取組みがオンボーディングだと思いますが、

組織としてどこまでお客様と向き合うか(ここが前提)

その中で、オンボーディングはどこまでを役割として果たすべきか

役割を果たしたことの指標はどう計測すべきか

その後のクオリファイの基準はどう設計するか

オンボーディングプロセスをどう標準化していくか

などなど、当社内で設計しきれていないポイントが沢山ありました。

その辺りにも触れられる範囲で触れながら、これまでの取組みを振り返っていこうと思います。

オンボーディングの設計に悩む方々の一例としてお役に立てば幸いです。

オンボーディング設置の背景

社内でオンボーディングに取り組もうとなったのが2020年のことでした。

当時は、前回の記事 にも書いたように、プロフェッショナルサービスの装填を前提に支援が設計されており、未装填アカウントへの支援はミッションを持たない営業担当のリソース配分に依存しかねない、という状況でした。

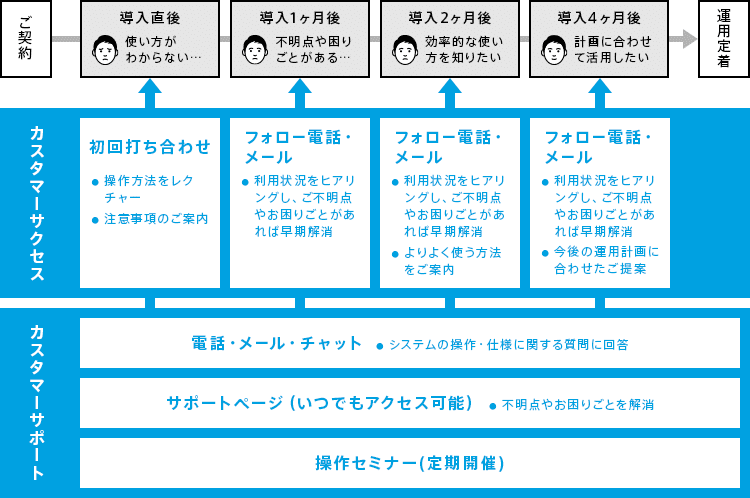

※カスタマーサポートや操作セミナーなどは存在したが、受動的な対応に留まる

上記の状況を解決していくために、

お客様が契約時にSynergy!を使ってやりたかったことを最短で実現できるように導く活動

と定義をして開始したという経緯があります。

まずはオンボーディングの流れを作っていくことを目指し、取り組みながら変えていきました。

向き合うべき課題感

そのような中でしたが、今年に入って整理したところ、まだまだ改善すべきポイントは多くありました。

課題1:オンボーディングのゴール設計/指標設計

「そもそも、Synergy!を利用してクライアントは何を実現したいのか?」

本来的には上記のような「導入目的」を見据えて支援をしていくべきですが、全てのアカウントにおいてそれは出来ていませんでした。

いくつか要因はあると思っていまして、

外部要因:お客様も最初は「ある業務を遂行するためのツール」と捉えているため、その先のことまで考えていないケースがある

内部要因:導入時のお客様の要望に対し忠実に向き合いすぎて、それを達成することだけに目線がいってしまう

という構造があったように思います。

上記を踏まえて、

導入目的の設計/設定

オンボーディング内でのゴール設計/指標設計

に取り組もうと決めました。

課題2:オンボーディング期間中のクオリファイ設計

前回の記事でお見せした以下の図のように、当社では現在オンボーディング期間前後に一度クオリファイを挟んだ上で、その後の支援体制を決定していきます。

というわけで、

オンボーディング期間中の見極めポイントの設計

が深耕余地の有無の把握において大切になってきます。

課題3:オンボーディングプロセスの標準化/冗長化

なんだかんだ自分自身でも取り組んでみて気付いたことですが、オンボーディングってすごく色々なスキルが求められる仕事だなと感じます。

具体例を挙げると、

プロジェクトマネジメント力(タスク分解/スケジュール管理など)

製品理解力(ツールの仕様として何が出来て何が出来ないかをおさえている)

業務理解力(お客様の業務を理解した上で、運用に落とし込んでいく)

調整力(いかにしてお客様内での優先順位を上げていくか、等)

などなど…

これをエンタープライズ企業相手にやり切る人なんかどこも喉から手が出るほど欲しいんじゃないかってくらいに。

そのような実績/経験を積んでいる人をたくさん獲得出来るならそんな嬉しいことは無いですが、まだまだ市場にそのような人材も多くは無く、多くの会社は自社でオンボーディング可能な人材をどう育成していくかに腐心していると思います。

今年はまず2人体制で始めながら、現在徐々にやるべきことの整理を進めていきました。

取り組んだこと

取組み1:昨年までの実施内容のヒアリング/自身での実施

まずは「車輪の再発明」を防ぐため、昨年まで初期支援に携わっていた人にヒアリングを実施。

利用している資料も一覧化し、最低限何が必要かを定めていきました。

また、実際に自身で取り組んでみることによりヒアリング内容で描いた感覚とのギャップを埋めていきました。

自身で5~10案件は手掛けてみたと思います。(今思えばなかなかにタフではあった。)

取組み2:成果指標の設定

自身で取り組んでみたところ、

「何をもってオンボーディングを完了とするのか(最低限のレベル定義)」「何がオンボーディングの質とみなせるのか(目指すべきレベル定義)」

という下限と上限を仮で定義できそうだったので、以下のように定めました。

定量に関しては「各種Usageをオンボーディング完了タイミングで取得する」という形にしています。

ここに関しては、お客様のユースケースが多岐にわたる(メルマガ配信、アンケート取得、お問い合わせ管理 など)ため、それぞれのケースでどのように利用状況が成立していれば良いか、がまだ見えていないことも背景にあります。

どちらかというと基準づくりの文脈が強いです。それぞれのユースケースでの稼働ラインを定めていければと思っています。

定性に関してはアンケートでの取得としています。

こんな感じです(プレビューURL)

キックオフ資料にて定義した短期ゴールの達成判断

導入初期の満足度(プロダクトとオンボーディングで分解)

ご要望や今後の期待値

を取得する場にしています。

今のところは概ね基準点の8点以上が多く安心していますが、今後提供社数が増えていくことを考えると決して油断は出来ない状況です。

取組み3:クオリファイポイントの整理

ここは営業含めて取り組んできたポイントになります。

エージェントサービス提供も含めた伴走支援につなげていくお客様を1社でも多く増やしたい状況下で、

導入後も継続的な接点を持ちやすく

良い印象を作りやすい初期段階

であるオンボーディングはクロスセルポイントを見出す非常に良いタイミングだと考えています。

その中で、

キックオフタイミング

初期構築までのやり取り

構築完了後の状況確認

の3点でそれぞれお客様のニーズを引き出しながら課題に沿ってエージェントサービスを当てていきました。

ここで一定今後の深耕余地が測れることで、オンボーディング期間終了後の支援体制の構築にスムーズに移ることが出来るようになります。

取組み4:オンボーディングプロセスの標準化

それぞれ見出してきた工程をこれから実施予定のメンバーでも踏まえられるよう、ポータル化して情報を落とし込んでいます。

まだまだ作成途上ですが、Docbaseを活用して以下のように情報を落とし込んでいます。

2022年の主な成果

徐々にではありますが、以下のような成果が見えてきました。

対象社のうち、ほぼ100%のオンボーディング受入れに成功

約8割のお客様が2ヶ月以内に立ち上がり成功

お客様との関係性構築に伴うクロスセルやレビュー記載などの+効果

特にただお客様を軌道に乗せるだけでなく、運用後の別部署展開やレビュー記載などの副次的な効果を生めたのは今後に向けての好材料でした。

今後に向けて

今後を見据えての課題点/ポイントもあります。

簡単に以下にまとめています。

標準化の進行

見えてきている成果から逆算した実施事項の詳細記述/アップデート

サクセスのパターン化

メール配信をやりたいお客様でもいくつかレベル感が存在する。ボリュームの多いセグメントからゴールイメージを揃えていく

支援材料の整備

こちらがMTGベースで指導していくだけではなく、お客様自身が自分で学習出来るような材料を整備することで効果を高める

クオリファイ後の計画策定

お客様にとって大切なのは運用開始後。優先順位は加味しつつオンボーディング後の支援スケジュールをセールスと連携して策定する

最後に

シナジーマーケティングで実施しているオンボーディングについて記載してきました。商材が複雑な分オンボーディングに求められる基準も高いものがありますが、その分やりがいはある領域だと感じています。

具体的なお話や意見交換はいつでもウェルカムですので、お気軽にリプライやDMお待ちしております!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?