侮れぬ!子どもの学習参考書

1⃣苦手なもこそは、まずここから

最近は、学生の頃から苦手意識が高かった「化学」や「物理」などの類の本をいかにして自分の中で吸収していくか?

と模索した結果、一番手っ取り早いのが方法がこれでした。

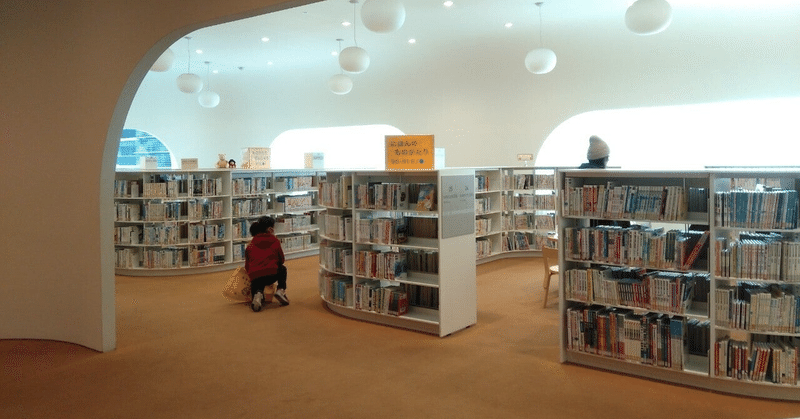

「そうだ、児童書コーナーに行ってみよう‼」

ということで

「そうだ、京都へ行こう」的なノリと思いつきで

さっそく足を運びました。

これが、めっちゃ

ビンゴー

でした。

なにしろ、大人用の図書コーナーに行き

特に(理系分野は)

「分かりやすい」

だの

「よくわかる」

と背表紙には

いかにも

「購買意欲」や

「借りる意欲を掻き立てる」

キャッチ~なタイトル名が書かれているものだ。

だが

「元々勉強が嫌い」

さらに輪をかけて

「理数科目が苦手」

「文系」とくれば

それでもなを 理解のハードルは高い。

(それとも単純に私のおつむがたらんだけの話なのか…)

と言うことで

たどり着いた答えが

「子ども向けの学習参考書」のコーナでした。

さすがに、子ども相手では

小難しい専門用語は無いだろうし

補助説明の絵もたくさんあるから

ここからのレベルから手を付けようということを思いついた。

それ以降

「分からない」

とか

「もっとこのあたりを知りたい」

と思うと時々児童書のコーナーに足を運ぶことがあります。

2⃣今さらながら「なぜ、そう思ったのか?」

ぶっちゃけ

「理系科目」の中には

「可視化」しずらいし

「非日常的な事象」なものが多く存在しませんか?

(特にアインシュタインの『相対性理論』や『量子論』あたり)

「計算や公式ばっかで覚える事多い(特に物理に関して)」

特に、暗記も計算も得意ではないとなると

これらの科目は

『苦行』

の二文字

でしかありませんでした。

3⃣社会は理系の知識でできている

しかし、自分が大人になり生活をしていく中で

自分が想像する以上に

今さらながらですが

知らずら知らずのうちに理系科目が

仕事や生活に密着していることに気が付くことが増えていきました。

■『化学編』

例えば、『化学』に関してはこんな感じです。

私自身、料理を「食べること」も「作ること」もどちらも好きです。

『食べる』に当たっては、『人間が生きていく事』とつながっています。

例えばですが私自身、実務経験を経て介護福祉士の国家試験を受けました。

看護師・ケアマネ・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士など医療や福祉の勉強をしている方やしてきた方ならば、すぐに気が付くかもしれませんが、それらの有資格者は『人の身体のしくみ』について学びます。

そこで、いわゆる『生理学』の類を学ぶことで多かれ少なかれ『化学』の知識が関連付けられてきます。

なぜなら、そもそもが人間の身体は事細かに分解していくと

酸素

カルシウム…と言うように

「元素」で

構成されているからだ。

ところで

皆さんが一番身近にすることとして

『お通じ』の話

を一つ取り上げるとします。

実際に介護現場では医師が高齢の利用者さんに便秘薬として処方する薬として『酸化マグネシウム』がありますし、ドラックストアに売られている薬にもこれを含んだものがあります。

簡単に言うと

「カチンコチンになり硬くなったお通じ」

を排便しやすくする作用があります。

おーーーー

これも何気に理系の知識じゃないか…

■『物理編」

『物理』に関してはこんな感じです。

いかに楽して荷物を「持つ」とか「運ぶ」

という部分で役に立ちます。

体の使い方一つで

『一人でも1人でもいかに楽に腰痛にならずに介助をすることができるか?』

ということに興味を持つようになりましたし、もっと体の使い方を知りたいと思うようになりました。

おーーーー

やっぱりここでも

つまるところですが

理系の知識は必要となることを実感させられたのです。

4⃣鉄の女マメシバ~食いつけません興味がでるまでは…~

最近、近所の図書館で重たい腰を上げて今まで、スルーしてきた「物理」や「化学」・「科学」の本を借りるようになりました。

時間はかかりますが、探すのをやめない限り

大人用の本の中にもわかりやすいものもあります。

私のように理系科目に超拒絶反応がある文系人間には

特に、同じ物理でもこちらの「宇宙物理学」に関しては一度読んだだけでは

「ちょっと、何言っているか分からない」

「色んな意味で、脳みその中がクエスチョンマークだらけ」

「だって、可視化するにも超絶大スペクタクルすぎて可視化するの無理じゃん‼」

というレベルでしたので

いくら本のタイトルに

「分かりやすい」

だの

「一番分かる」

だの

いかにも購買意欲を誘うタイトル名をつけられてもしょせん、分かっている人が分かっているレベルの脳みそで説明するので

そりゃー

結局どれも、分からないまでたどりかずだよなぁー

と思う訳です。

せめて

「興味は沸くだろうレベルには…」

と思っても

全くそれすら感じられず…

(そのあたりは、図書館の本は期待違いでしたらどんどん返却して、次の本を探す作業が億劫にならずに済むので安心して借りられます。そういう意味で、私は図書館が好きです。)

そんなこんなで

比較的に

「飽きずに」

「食いつくレベルまで達した本」が

こちらでした。

この二つの本は、誰でも一度は耳にしたことのある

『アインシュタインの相対性理論』の基本のお話

が書かれています。

読んでいて分かったのは、こんな小難しい内容ですが

これって、例えば具体的にどんな話と関係するのか?

というと

『ドラえもん』でおなじみのタイムマシーンのしくみとリンクしています。

さらに『感じる科学』に関しては

「めちゃ小難しい」

「食いつきづらいテーマ」を

「よくぞここまで、バカバカしくも分かりやすい例えと図解入りで書いてくれたもんだ‼読者はこういう本を望んでいるんだよな~‼」

というところまで掘り下げて描かれています。

個人的には、こういう本は嫌いじゃないです‼

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?