「気になるフェイクニュース」を出し合って意見交換してみると、、水曜3限③

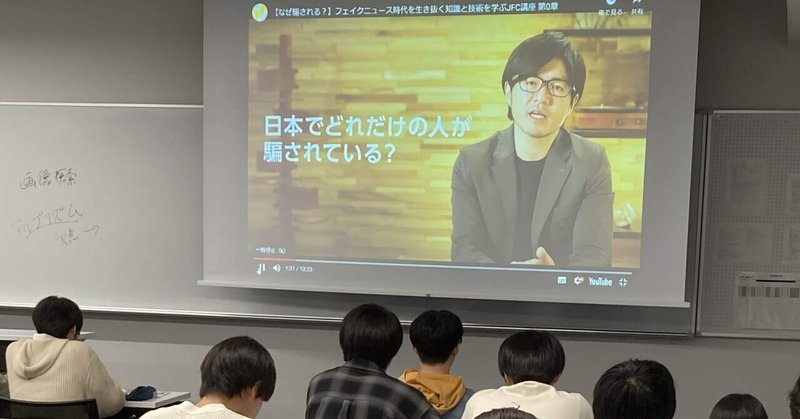

4月24日水曜3限の「ジャーナリストの技術」の第3回、気になるフェイクニュースを出し合ってグループで意見交換、日本ファクトチェックセンターの解説動画を視聴しました。JFC YouTube講座のご案内 (factcheckcenter.jp)

<第3回の授業のふりかえりを書いてください。

①4人のグループで出し合った「気になるフェイクニュース」を具体的に4人すべてを書き出し、意見交換した内容をまとめて、振り返ってください。②JFC古田編集長の解説動画を見たので、何をどう受けとめたかをふりかえってください。わからない言葉などは調べたうえで掘り下げてみて、そのうえで自分の考えを書き込んでください。

③上記の2点を踏まえ、授業全体のふりかえりを自由に書いてください。> (明らかな誤字なども含めて、そのまま転載しています)

【2年】

◆1 ・筒香の巨人加入のニュース

・コロナ渦でトイレットペーパーなくなったニュース

・自身でライオン脱走ニュース

・ソフトバンクの和田が西武へのニュース

2 真実か嘘かわからない情報でも大半の人は正しいと感じることがあるので正確な情報かすぐ信じず様々な情報と比べながら正しいか判断する必要があると考える。また、今はファストチェックはすべての情報に必要だと感じた。

3 今回の講義から自分の気になるニュースを少し見るだけで無意識に関係するニュースばかり見ていることが分かった。また、今は情報社会から情報が飛び交う中で正しい情報を判断する力が必要になってきている。そのため情報をうのみにせず一回関連情報を調べて何が正しいのかを判断することが重要だと感じた。

◆1 自分が気になったフェイクニュースとはテイストが違うニュースが多かったので、自分の考えとは違うのが、興味深かった。

2 私は、フィルターバブルという言葉が印象に残っている。自分の知らない間にAIによって、情報を切り取られているという事実を考えると、自分に都合のいい情報しか手に入らなくなってしまうのではないかと考えた。

3 自分とは違う意見など、いろんな意見があってとても面白かった。意見交換で、違う意見を取り入れられるため自分の考えの幅が広がると感じた。

◆1 私はイスラエルとパレスチナの武力衝突に対するフェイクニュース、一人は最も嫌われている国のフェイクニュース、もう一人はコロナ禍のトイレットペーパーが買えなくなるというニュース、最後の一人は台湾地震の際に流れた津波の動画だ。交換した意見としては、どれもわざと人の関心、または反感を買うようなニュースばかりで、フェイクニュースを流す人は、本当にただの悪意を持っている人か、多くの人に見てほしいという承認欲求を持った人、お金を稼ぐために多くの人に見てもらえるコンテンツを発信する人の3パターンではないかと話した。このパターンを理解すると、情報の正しい真偽を判断するのにひとつ役立つのではないかと考えた。

2 フィルターバブルという言葉を説明する「井の中の蛙」というのはとても納得できる言葉だった。私もほとんどを友人・知人から聞いた言葉内で生活しており、私の知らない人の話を調べたり、見たりすることはほとんどない。ニュース番組もNHKしか見ていないので、そのニュース内で話されていることしか知らない。他のニュース番組内では別の言葉で説明されているかもしれないということに今気づいた。フィルターバブルというのは知らず知らずのうちにかかっているもので、だからこそ危険性をはらんでいるということに気付くことができた。

3 GoogleやYahoo!を使ってみても良いし、新聞や大学の先生から話を聞くでも良いから、自分の世界を広げる必要があるなと思った。ひとつの情報を多くの元から摂取して自分で正しい情報を吟味することが大事なのだと気付かされた。

◆1 まずはスポーツ好きが多かったことから筒香選手が巨人に移籍が決定的になったというニュース、FAで移籍した山川選手の人的補償として和田選手が西部へ移籍が決定的と言うニュースがありました。これに関してはグループのメンバーで同意見になりましたがフェイクニュースと言うよりかは早とちりで世に出してしまったニュースであると思いました。どちらにしてもこの記事を読んだ人が間違えた知識を蓄えてしまいますので良いとは思えません。また、コロナ禍でトイレットペーパーが無くなったニュース、自身の影響でライオンが脱走してしまったニュース、こちら2つの共通点として人々が不安になっているときにより不安にさせてしまうニュースと言うことがあります。これは先ほどとは違く面白半分でX(旧Twitter)で流した話なのかなと思います。皆で同意見なのは面白半分でフェイクニュースを投稿する人は絶えないと思うので我々一人一人が騙されないよう工夫することが重要であると考えました。

2 フェイクニュースを聞いた50%が騙されているというのを聞いてこの結果は恐ろしい結果だなと思いました。今朝のニュースで聞いていることもほんとのことを言っているかどうかわからなくなってしまいます。そのため、情報判断することがいかに大切かがわかります。本書から読み取ることも大切ですし、ネットでの情報でもほんとにそうなのかと最初から怪しみながら見ること。また、他の記事も見てみるなど自分ひとりでできることはたくさんあるので頭の片隅に入れて生きていきたいと考えます。

3 グループ内のみんなが気になるフェイクニュースを聞くだけでこれだけいろいろな箇所で人が騙されているのかとおsロしく感じました。またそれと共に改善することの重要さも感じました。吉田さんの話で思い出しましたが、去年授業で受けた内容のクリティカルシンキングは頭の片隅に入れておくと大事だなと思います。

◆1. コロナウイルスでのトイレットペーパーの減少

嫌われている国というニュースは本当は嫌われていなかった

メタンの事情

コロナウイルスでのデマ

この4つがフェイクニュースで出てきて、この4つのニュースだけ見てもSNSの発達から来る問題が多いという意見でまとまった。だからこそSNSの使い方は注意して使うべきだという結果になった。

2.アテンションエコノミーという言葉は分からなかったが、この動画を見たおかげで言葉の意味を理解できた。また、アンテションエコノミーとはいい時と悪い時の差があるからしっかりと使い分けて経済に上手く適用していくべきだと思う。

3.分からない言葉や難しい言葉をグループの人たちと解決することが出来た。意見をみんなと交すことで、様々なイメージが湧いてきてグループワークのメリットが出た。

◆1 ・筒香嘉智選手の読売ジャイアンツ入団のニュース・コロナ禍でトイレットペーパーが無くなったニュース・地震でライオンが脱走したニュース・ソフトバンクホークス和田毅選手が西武ライオンズへ入団のニュース

1人1人思っていることや気づく箇所のポイントが異なっていて面白いと感じた。フェイクについて信じる人もいれば、信じない人もいる人間の構造に疑いを感じた。

2 何を信じてはいけないのか分からない時代になっており、すべてにおいての安否確認を入念にするようになった。フェイクニュースが減り、正しいニュースが基本として流出することを願いたい。

3 改めてこういった授業の機会がないと、騙される人も多くなるだろうしニュースに対しての危機感を持つ人も減少するだろう。これを機会に、「本当に正しい」の理解を深めていこうと改めて感じた。

◆1 ・中国スポーツ選手薬物疑惑

・コロナウイルス関連

・AI

→突発的な事柄が起き、適応しきれないときに人は情報に惑われやすい。冷静になって考えると有り得ないものでも信じてしまう可能性がある。

2 バブルフィルター、井の中の蛙

自分が見たり、得ることができたりしている情報は、ほんのひと握りにすぎないということ。自分が調べた情報が全て正しいと思わないことが望ましいだろう。しかし、自分の得ることができる情報は、自動的にインターネット側から選別されているとすると、自分の持っている情報を信じる選択肢しかないと感じてしまう。

3 SNSに惑わされないということやフェイクニュースの存在を学ぶたび気をつけようと思うが、実際自分たちが出来ることは簡単なようで難しいと感じる。まさか自分の調べたものが誤情報だと思うことは無いだろうし、他の人のインターネットのページを見ることは難しい。そのため私たちに必要なことは情報を求めるときにインターネットだけを頼らないことだと思う。本や新聞などメディアの媒体を広げ、自らより正確な情報を求めていくべきだろう。

◆1、コロナ時のフェイクニュース、他国のフェイクニュースから生まれた殺害、地震のボランティアのフェイクニュース、感染症のフェイクニュースが出たが、その中でもコロナの際のフェイクニュースについてグループで意見をまとめた結果、やはり緊急時や混乱がある時、冷静な判断を取りにくい時にフェイクニュースが流れてくると、なんの疑いもせずに信じてしまうということが分かった。調べてみれば嘘と分かるような内容でもニュースとして取り上げられると信じてしまう傾向にあるのかなと思った。

2、自分の身の回りでちょうど最近話していた内容の言葉をしれた。例えばアルゴリズム。「そのスマホの持ち主の関心のある内容をスマホは見せてくれてるよね」という会話をしたので、動画と合わせて名前と意味を知れた。フェルターバブルやエコーチェンバーのように、自分と同じような意見しか流れてこない、いわゆる井戸の中の蛙状態なのは、良くも悪くも受け取れるなと思った。スマホを見れば共感を得られたり満足できるが、その内容だけを受け止めてしまうと反響室の外に出た時に怖いなとも思った。

3、全体的に、今まで知っていた、起こっていたことのまとめができた気がする。グループで話し合ってニュースの真偽を疑うことの大切さや、動画を見て新しく単語の意味を知れたり、他のグループの意見や個人の感想を聞けて、色んな考え方も知れた。

◆フェイクニュースをまとめて周りの人がどんなジャンルのものをみていたかで相手がどんなのが好きなのかを少しだけ理解できた。

結構難しくてあまり理解できなかったです

マスコミとほぼ同じような感じだと思いました。なので授業形態がどのような形で進んでいくのか分かりやすかったので良かったです

【3年】

◆1、私たちのグループから出た気になるフェイクニュースは、温度の高いお湯を飲むとコロナウイルスが治ること、台湾で起こった地震で津波が来たということ、芸能人のディープフェイク、中国人の競泳選手23人が薬物陽性反応の4つが挙げられました。このニュースを見たときに最初は何も考えずに信じてしまったということがみんなで交換した意見でした。しかし、話し合いを重ねるうちに私たちの反省点を話し合いました。それは、少し考えればすぐに分かる嘘の内容であるため、すぐに信じないことや信じるための材料が確かであるかをしっかりと判断することが大切だと結論が出ました。これから先、嘘の情報に騙されていかないように気を引きしめていきたいと考えました。

2、偽情報を日本の50%以上の人が信じていると知り、驚きました。私は騙されないと思っていても、いつの間にか騙されてしまっている怖さがあると分かりました。周りに自分と同じような考えや価値観を持っている、エコーチェンバーという別名反響室は、仲間意識で集団で間違っていることを正しいと誤解してしまう危険があります。そのため、今回動画で見たことを参考にして、自分は絶対に騙されないと過信しないこと、真偽を自分で見極める力を身につけていきたいです。

3、正しい情報を正しく理解してその中から本当の事はどれであるかを見極める力を育てていきたいです。

◆1、世界で嫌われている国ランキングについて深く掘り下げた。全員でまとまった意見は、自分の目で確かめたこと以外は信じないことが大切だとまとまった。その為、これからは自分で見たこと以外は信じない、広めないことを徹底したい。

2、情報社会に惑わされずに、確実なプラットフォームのある情報のみを信じたいと考えた。

難しいワードが増えて追いつかなかった。

3,現在、誤った情報が増えているので見極めが必要だと思った。

◆1 1人目・ディープフェイク(岸田総理やゼレンスキー大統領が被害に)

2人目・台湾地震で、東日本大震災の津波の映像が使われ、あたかも台湾地震で大きな津波が起こったかのように記事として流されていた。

3人目・イスラエルパレスチナで撮影された「とされている」親子の画像。一見、戦いに巻き込まれた悲惨な親子の画像に見えるが、実はAI生成された画像で、よく見ると腕の生え方がおかしかったりする。

4人目・能登半島地震

まとめ・フェイクニュースの内容のジャンルは人それぞれだっだが、共通していたのは、「よく確認しないと騙されるくらいの高クオリティ」ということである。全てを鵜呑みにするのではなく、1つ1つ疑いの目を向けて、情報に流されないようにしていきたい。

2 気になったのはフィルターバブルである。これの恐ろしい点は、自分がその狭い箱の中に閉じ込められていることに気付かないということである。情報が凝り固まらないように、1つの媒体に囚われずに、色々な方面から情報を仕入れていきたいと思う。

3 1の部分でも記述したが、情報は、必ず2つ以上の視点から確認しなければならないと思った。これは本当に正しいのか、注意しながら常に正しい知識をもってメディアを利用したい。

【4年】

◆1 1.コロナウイルスの蔓延に伴ったトイレットペーパーの不足のデマ。

2.はしか感染が福島第一原発の影響であるというデマ。

3.イスラエル・パレスチナの武力衝突で「男性が子どもたちを瓦礫から救出する画像」。

4.メキシコでSNSによるデマの拡散によって起こってしまった殺人。

私たちのグループではこのようなフェイクニュースを知って、特に普段しっかりとした判断力でよく考えれば分かるようなフェイクニュースも、非常時やパニック状態に陥ってしまっている時、不安を感じている時は信じやすくなってしまっていると言う話になりました。なので、そのような状況の時こそ冷静に物事を判断して真偽を問うことが大事なのだと気付きました。

2 SNSはアルゴリズムにより、フィルターバブルによって自分の価値観や考えに合わない動画知らないうちに排除されていると言うことを知りました。また、その状態のことをエコーチェンバーと言うそうです。エコーチェンバーは自分にとって都合のいい情報に都合よく認識させられたいし待っていて、それ以外の意見や情報が入ってこないというところがとても怖いことだと思いました。このようなことがある現代では、真偽を自分で見極める技術を学ぶ必要があると言うことを学びました。

3 今回の授業を受けて、自分の中のジャーナリズムがまた一つ成長したと思います。現代の情報社会の中でしっかりと「受け取り側」としても「送る側」としても情報の真偽をしっかりと見極める力をつけていく事が大事だと思いました。

(以上、13人)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?