【読書日記】想像ラジオ / いとうせいこう

2023年8月11日 読了。

東日本大震災をテーマにした小説で、いとうせいこうとしても久しぶりに筆をとったフィクション小説だったとか。

以前参加した読書会のあとに参加者と色々と本の話をしていて話題に上がった本だったので、気になって読んでみたのだけれど、「いとうせいこうってただのおもしろサブカルおじさんじゃないんだな」と改めて思い知らされるほど良い本だった。

あらすじは、津波にさらわれて杉の木に引っかかって降りられなくなっちゃった人が、人々の脳に直接ラジオ番組をお届けする、というかなりぶっ飛んだもので、ラジオパーソナリティの主人公・DJアークも陽気でコミカルな語り口なんだけれど、話が進むにつれて東日本大震災をもとにしたシリアスな話題がところどころに垣間見られていく。

この小説では「死者を想像すること」が一貫したテーマとして描かれているんだけれど、「死者との向き合い方」「生きている人が被災者とどう向き合うか」というデリケートで言葉に表しづらい問題に対して、「フィクションの物語」だからこそ表現できる明確なメッセージとして、読みやすく、面白く、感動できる中編に落とし込める、いとうせいこうのさすがの才能に感心してしまった。

いとうせいこう自身がこの小説のある章について、「東日本大震災を知らない世代が『私たちは経験していないから語る資格がない』と思うことがないように書いた」と述べていたとあとがき解説に書かれていて、死んだ人のことを生きている人たちが想像するのは決して勝手なことではない、ということを認めてくれる小説だったように思う。

お得意の自分語りを少し挟ませていただくと、東日本大震災があったとき自分は北海道に住んでいて、札幌のライブハウスで自分のバンドのリハーサルをしていた。北海道もかなり揺れはあったものの被害はほとんど無く、そんな大変なことになっていると知ったのはライブが終わって打ち上げ会場でニュースを見てからだった。当時はTwitterのようなSNSも流行っていなかったし、自分の実家(青森県)に連絡がつかないことがわかって初めて焦りを感じた。幸い実家は、停電などの被害はあったものの無事だった。

あのときは、日本がそんなに大変なことになっているとも知らず、楽しくライブをして騒いでお酒を飲んでいた自分に後ろめたさを感じた。世間的にも自粛しようというムードがあって、ライブを中止したり、卒業式で紅白幕を外したり、「被災とどう向き合うか」はデリケートな問題だった。

そんなデリケートな問題に対して、とてもまっすぐに「死んだ人を想うということ」へのメッセージが貫かれているのがこの小説だった。

決して説教くささはなく、しかも「被災」という限定的なテーマにとどまらず「死者を想像する」ということを物語に昇華させているのも素晴らしい。

これはちょっとネタバレになる(とはいえ早い段階で発覚する話なので重大なネタバレではないと思う)けれど、主人公・DJアークも実はもう死んでいて、生きている人の想像の中でラジオを届けているという設定。まさにいとうせいこうが死者を想像して作品を描いているという構図ともいえる。

国民的なジャンプ漫画『ワンピース』でも「Dr.ヒルルク」というキャラクターが「人はいつ死ぬと思う?」という問いかけに対して「人に忘れられたときさ」と自ら答えるシーンがある。

個人的にこのセリフは、当時まだ子どもだった自分にとってもかなり衝撃的で、自分の哲学にかなり影響を受けた考え方なのだけれど、まさにこの小説でも「死者を思い続ける」ことで死んだ人は存在しつづける、ということが描かれている。

それは生きてる人の勝手な行為でも傲慢でもないのだということをこの小説は改めて教えてくれた。

この小説を読む直前に自分はたまたま『暮らしの哲学』という、哲学者・池田晶子さんのエッセイ本を読んでいたのだけれど、その本の中でも「死者に対する記憶」が生きている人の思念に作用するのだからこれは「死者が存在している」と言わずして何というのか、みたいなことが書いてあった(うろ覚え)。

オカルトでもスピリチュアルでもとんちでもなんでもなく、想像のなかで死者は存在できるのだ。

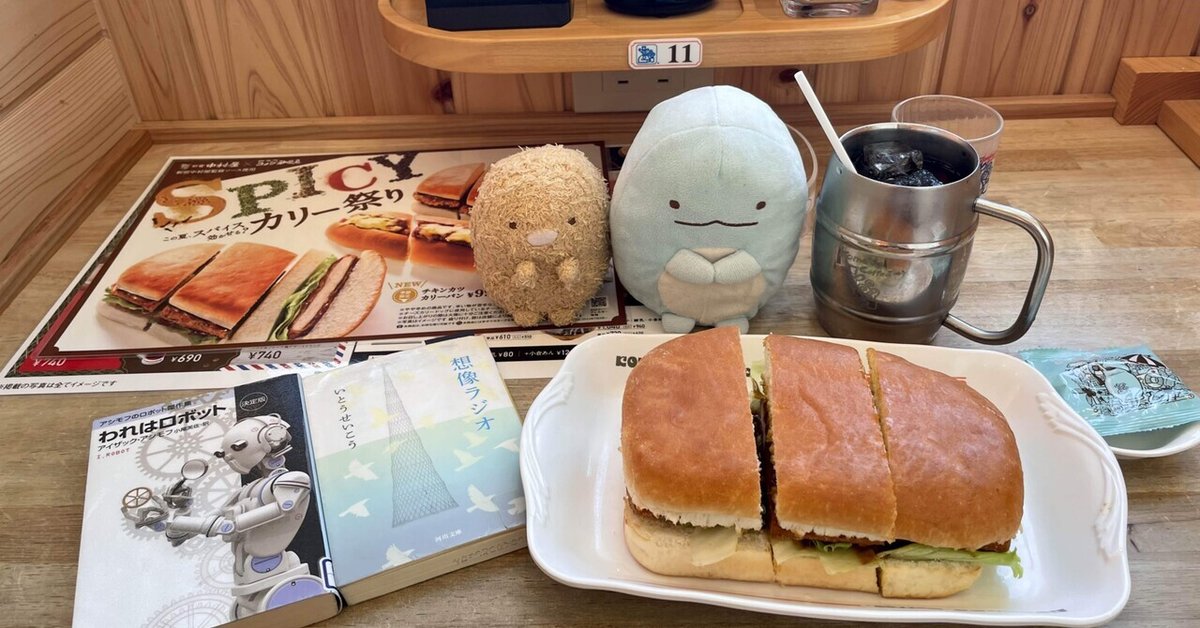

論点がずれていると思われるのを覚悟で書くと、この考えた方は自分にとって、大好きな「ぬいぐるみ」に対する考え方に似ている、と思った。

自分はぬいぐるみを家族のように扱っているけれど、「ぬいぐるみには魂が宿っている」とはあまり思わないタイプだ。

ぬいぐるみは、言ってしまえば綿が詰まった物体でしかなく、その中に魂は存在しない。

けれども、その「ぬいぐるみ」という物体を通して人間の心の中に魂が宿っていると、自分は考えている。

ぬいぐるみはモノでしかないけれど、その子の「心」を人間が「想像する」ことで、ぬいぐるみの心が僕たちの心のなかに「存在」している。物に魂が宿るのではなく、物を通して人の心に別の魂が宿る。

この考え方はずっと前から抱いてきたのだけれど、この小説で描かれる「死者を想像する限り存在し続ける」という考え方と似ていると感じ、勝手ながら自分の「ぬいぐるみ論」も認められた気持ちになった。

この小説は、ちょっとカッコつけた言い方をすると「愛」に満ち溢れた物語で、出先で読んで泣くのを堪えるくらい温かい気持ちが込み上げてきた。いつかまた再読して、そのときはボロボロに泣こうと思う。

最後に、この小説では主人公のDJアークが様々なナンバーをラジオで流してくれるので、自分は律儀にSpotifyでその曲を再生しながら読んでいた(便利な時代だ……)。

大体が古いロックとかボサノバとかクラシックとかなんだけれど、一つだけ「コリーヌ・ベイリー・レイ」という若い女性シンガーが紹介されていて、この方のアルバムがべらぼうに素晴らしかったので自分も紹介したい。

夫の突然の死によって音楽活動を離れ、しばらくして復帰した2010年の『The Sea』という作品の表題曲。

彼女のおじいさんが海難事故で亡くなったのを、叔母が岸辺から見ていることしかできなかったという事実をモチーフに作られたと小説のなかで紹介されていた。アルバム全体通して素晴らしい一枚で、この小説がしっかり「ラジオ」としての役割も果たしているのは面白い。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?