やっぱり「ケニア」。

現在、大迫傑選手や神野大地選手が東京マラソンに向けて合宿をしているケニアのイテン。

(朝のタンバッチのトラック)

私もこの3年間で3回ケニア行ったことがありますが、毎回旅の記録を残してこなかったので、今更ではありますが振り返ってみたいと思います。

ケニアの「どこ」かが重要

まず初めに、ケニアという国についてですが、「どこ」で彼らがトレーニングしているか、について書いてみたいと思います。

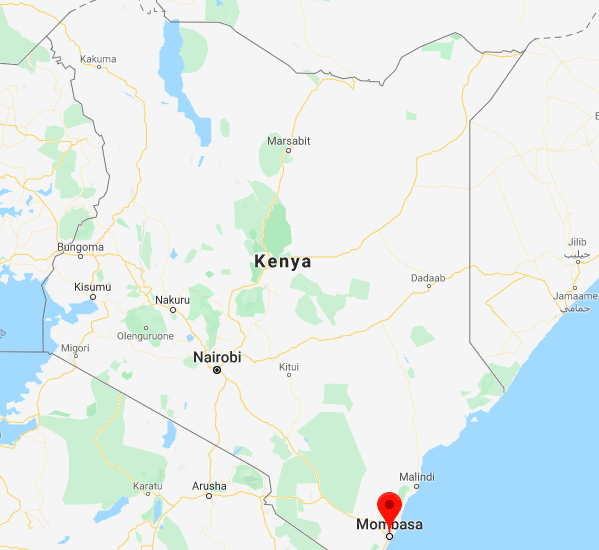

例えば、海沿いの「モンバサ」。ここは海抜ゼロのリゾート地ですが、2007年に世界クロカンが行われた場所でもあります。そのレースでは2002〜2006年の世界クロカンのショート・ロングを5連覇(計10連勝)していたケネニサ・ベケレがケニアの洗礼を受けて途中棄権してしまいました(勝者はエリトリアのタデッセ)。

赤道に近いケニアで海抜ゼロとなるともちろん暑く、このモンバサは世界クロカンが行われたといえ、気温は最低でも25℃はあり(基本30℃越え)、長距離のトレーニング地には適していません。

そのようなことから、彼らがトレーニングしているのは概ね「高地」で、大地溝帯と呼ばれる大きな谷「リフトバレー州」のどこかでトレーニングしています。

(赤いところが標高1800m〜3000m級のリフトバレー州)

リフトバレー州で強い選手を輩出している主要な町:南から

・ンゴング(ナイロビより車で40分ほど)

・ナクル(リフトバレー州の州都。世界遺産のナクル湖がある)

・ケリンゲト(ジョフリー・キルイがトレーニングしている)

・ケリチョ(東京国際大のイェゴン・ヴィンセントの地元)

・ニャフルル(カロキ他多数の日本への留学生の地元)

・カプサベト(Rosaキャンプ=ナイキキャンプがある)

・モソリオト(コンセスラス・キプルトがトレーニングしている)

・カプタガト(キプチョゲがいるGSSキャンプがある)

・エルドレット(都市。高級住宅地に有名陸上選手の家が多い)

・イテン(世界陸連から“陸上の世界遺産認定”された陸上長距離の聖地)

・カプサイト(標高3000m・Rosaキャンプがある)

といった感じでしょうか(もちろん他にもたくさんあります)。

概ねイテン、カプタガト、カプサベトに強力な選手(というか、トレーニングキャンプ)が集中しており、彼らはほぼ「ナイロート」に起源を持つカレンジン族(亜族:ケイヨ、ポコット、キプシギス、ナンディ、トゥゲン...etc)です。

日本にこれまで多く来ていたケニア人選手は概ねニャフルル出身のキクユ族でしたが、今では日本の実業団や大学にも随分カレンジン族の選手が増えました。

カレンジン族はこれまで800m〜マラソンまでの中長距離種目で非常に優秀な成績(多数の国際大会金メダル、数々の世界記録)をおさめてきた部族で、今現在日本の大学や実業団のトップレベルの選手はほぼカレンジン族の選手で占められています。

もしあなたの周りにランナーでないケニア人がいれば、それはリフトバレー州出身でない可能性がありますが、あなたの周りにいるケニア人のランナーがいれば、ほぼリフトバレー州の町の出身でしょう。

とはいえ、実際ケニアに行けば、それほど速くない選手であったり、他のスポーツをしている青年、全く走っていない人々、いろんな人がいることに気づきます。

これを読んでいる皆さんは、「ケニア人はみんな長距離が速い」と思われているのかもしれませんが、そんなことはありません。5000m14分台で走れないケニア人選手も多くいるのですが、現地に行かない限りはそれらの選手を私たちの日常生活での情報で「キャッチできていない」だけです(日本にそのレベルの選手が来れるシステムが“無い”)。

ケニアも日本と同じように競技レベルはピラミッド型の構造で、私たちがテレビやネットで観れる選手はただ単にトップレベルの選手だけ、というだけの話です。

長距離の聖地“イテン”はどんなところ?

2019年5月の世界リレー横浜大会開催前夜に、IAAF(現WA)のセバスチャン・コー会長は11つのIAAF Heritage Plaque(陸上競技における世界遺産)を発表。そのうちの9つが「箱根駅伝」等の、大会などの競争のカテゴリーであったのに対して、あとの2つは町・村といった「ロケーション」でありました。

そのうちの1つがこのケニアのイテンで、もう1つがケネニサ・ベケレの出身地、エチオピアのベコジ村。イテンもベコジも世界最高クラスの長距離選手を輩出してきた功績が評価されたといえるでしょう。

ケニア・リフトバレー州西部の都市エルドレットから車で東北に40分ほど進んだ場所(空港からは1時間20分ぐらい)にある、人口が約42,000人のイテンの町。

ここには約3,000人ほどのランナーが住んでいると言われています。標高2400mに位置するこの町では、冬の間は乾季となりほとんど雨が降らず乾燥しており、赤土の砂埃が時折覆います。

町にはたくさんのランナーが走っている姿を見ることができ、特に朝は凄い数のランナーを見かけます。一方、日中は写真にある通り、生活感のあるイテンの風景を見ることができます。

【コース詳細↓】

このイテンは単純に「走ることに集中できる」場所です。

そういう意味でいえば、日本の御嶽も菅平も、妙高も阿蘇も、アメリカのボルダーもフラッグスタッフも、アルバカーキも、中国の昆明も、スイスのサンモリッツも、イタリアのセストリエーレも、フランスのフォンロムーも一緒なのですが、これらの場所と違うのは、ランナー人口の多さ(=エリートランナーの人口)というところではないでしょうか。

ここには、ケニア人以外にも合宿世界中から様々な人々が訪れます。それは神野選手や大迫選手といったエリート選手のみならず、一般の非プロ選手、ジョガーに至るまで様々。

もし、あなたがイテンの「ケリオ・ビュー」や「HATC」に宿泊すれば、世界のランナーと交流を持てるでしょう(特に英語が話せれば)。

私が2019年10月にHATCに宿泊した時は、チェックインの際にHATC設立者のロルナ・キプラガト↓(2008年世界ハーフ優勝)に挨拶し、

(左がロルナ。めっちゃいい人)

その後、Iten Clubという併設されているレストランで2019年丸亀ハーフ優勝のベッツィ・サイナにたまたま会い、その後そこでニュージーランド10000m記録保持者のジェイク・ロバートソンとミーティングをし、

(バスケとヒップホップとわさびと七味と陸上長距離が好きなジェイク)

その日の夜はスイスから1人でイテンに来ていた高校生と陸上についての話をする。こんな感じで世界中の人と繋がる事ができます。特に欧州からは時差が少ないこともあり、ケニアには高校生から大人まで多くの人がこのイテンにやってきている印象です。

2017年福岡国際マラソンを2:05:48の非アフリカ系最高記録で優勝したソンドレ・モーエン(ノルウェー)も高校生の時にケニアに来たことがあり、現在はこの場所に住んで、トレーニングをしています。彼は昨年末のバレンシアマラソンで2:06:16で走っており、非アフリカ系選手でサブ2:06:16で2回走っているのは彼だけではないでしょうか。もちろん東京五輪男子マラソンのダークホースです。

(非アフリカ系で唯一サブ2:06:16で2回走っているソンドレ)

上の写真を見ても、イテンは非常に起伏の多い場所でトラックを除けばフラットなところがあまりありません。ジョグ1つにしても、酸素の薄い高地で走り込むうえに、アップダウンのあるところを走り込むことで、その積み重ねの効果は大きいのではないかと私は考えています(もちろん数年かけての積み重ねという意味です)。だから、ここで合宿をするのもいいのですが、やはりここに住むのが1番良いということは間違いないでしょう。

(彼らは陽気で素直で優しい)

彼らはなぜ「強い」のか?

次に、このクエスチョン。

私は以下の要素が全て「複合的に結びついている」から強いのだと思います(このうち2ぐらい欠けるとダメ)。

・良いトレーニンググループorトレーニングパートナーを持っている

・栄養価の高い食事(貧困でなく、十分に食べれる人という“前提”で)

・才能のある選手が選抜され良いキャンプに移れるシステムが構築されている

・高地に生活(合宿)している

・起伏の多いところを走り込んでいる(上りももちろん強い)

・不整地を走り込んでいる(だいたいみんなクロカン強い)

・自己効力感が高い(=神への信仰を持っていることも関連していると思います)

・基本的にポジティブ思考

・周りに「成功者」がいる

・よく寝る(プロ選手は大体ランニング以外の仕事をしておらず、リカバリーの時間をきちんと設けている)

・良いコーチ、トレーナー、セラピスト、マッサージ師がいる(特にイテン)

・ナイロート系の高地移住民族(例えば...カレンジン族)

・幼少期に厳しい環境で育っており、運動能力を発揮できる身体組成の基礎が形成されている(平たく言えば、良い筋肉を幼少期から発達させてきている)

よく、「学校まで○○km走っていたから、ケニア人は長距離が速い」と言われていますが、それはおそらく神話。その要素は他のアフリカの選手にも当てはまりそうですが...

ちなみに良いスプリンターの多くの血が西アフリカにルーツを持ち、良い長距離選手の多くの血が東アフリカにルーツを持つと言われています(先天的要素)。

現代ではスクールバスに乗って通学する子供も多く(家からバス停まで歩く)、走っている人は一握りでしょう。イテンでは走って通学している子供を見かけたことがあまりないです。それに、裸足の子供もそこまで多くない印象(かなりの田舎だったら話は別ですが...)。

(走っている学生をあまり見かけなかったです!)

ただ、生活習慣というのは私たち日本人から見ればやはりアナログなものとして映ります。

例えば、家にお金がなく、車もテレビも、スマホもPCもなければ日々の生活はどうなるでしょうか。そうなれば子供は家の中ではなく、大体は外で遊びますし、移動も交通機関ではなく徒歩でしょう(走る人もいるかもしれないけど)。

(アフリカでは、3mオーバーの大蛇に出くわすことも稀にある)

水を十分に買えない家庭は、生活用水として井戸水を利用しますが、そのためには井戸まで水を汲みに行かなければなりません。この役割は子供も担うことがありますが、帰りは重い水を抱えて家まで数キロ歩く、そんなこともザラでしょう。

(すごく重そう。時間をかけて家まで何キロも歩いているのだろう)

学校への通学に加えて、そのような生活習慣で過ごしていると誰でも健脚になるのは想像できますし、重いものを子供の時から担いでいるなら筋骨隆々の体になりますね(最低限の栄養を取っている前提ですが...)。

興味深い例を挙げます。

ケニア長距離界の父と呼ばれるポール・テルガト(1996年、2000年五輪銀メダリスト、ハーフマラソン・マラソン元世界記録保持者、世界クロカン5連覇等)は、成人するまで「自分が持っている才能に気づいていなかった」という選手。

彼は幼い頃、家から2kmほどの学校に通い、スクールバスに乗り(ケニア人は通学で走っているから速いの例にあてはまらない)、走るのは校庭を走るぐらいで陸上はやっていなくて、サッカーやバレーボールを好んでいたそう。

本格的に陸上を始めたのはケニア軍に入ってから。つまり20代から。

このあたりの逸話はJurg Wirz氏の著書:Paul Tergat: Running to the Limit; His Life and His Training Secrets With Many Tips For Runnersに書いてあります。

彼が残した功績:オリンピック銀メダル、世界クロカン5連覇、ハーフ、マラソン世界記録を出すためには、通学で走ること、10代のうちに陸上に取り組まなければならないことが必須でないということがわかります。

0から1ではない(自己効力感の高さ)

上記の中で最も大切な要素は周りに「成功者」がいるという要素だと思います。しかし、ポール・テルガトは塩尻和也と同じで自分の地元や高校に陸上においての成功者はいませんでした(彼らは例外にあたります)。

例えば、なぜ佐久長聖高、世羅高、倉敷高、九州学院高、西脇工高が伝統的に駅伝に強いのか?という問いの答えはいくつかあると思いますが、

「才能ある選手が良いトレーニングを積み、実力を伸ばしていっているから」

でしょう。そのような名門校では、これまでに成功者を多く生み出し、その環境で切磋琢磨すれば、新入生もいつしか「先輩のように強くなれる!」と思えること。

これが、周りに「成功者」がいるということです。

子供は親を見て育ちますが、青年も大人もまた自分の周りの人を見て、その環境で何か物事に取り組みます。周りに成功者がいれば、そのノウハウを自分のモノにするとき、0から1ではないですし、成功のイメージが具体的にできますよね。

(こういう環境で育つと、陸上長距離での成功者になる確率が高い)

この写真は私がイテンで撮影したものですが、子供の頃から切磋琢磨するランナーを近くで見てきた人こそ、未来のスター候補になりうる可能性が高いといえるでしょう。

それでも、ポール・テルガトのように成人するまで「自分の才能に気づいていなかった」という人ももちろんいます。

始まりは何歳であれ、トレーニングを始めた段階で、体のベースがあり、良い食事がとれて、良い睡眠がとれて、良いトレーニングパートナーがいて、良いトレーニングを積み重ねられるなら、その人はいくらでも速くなれる可能性があるということなのでしょう。

もし、その環境を見つけられないようであれば、1度ケニアのイテンに行ってみるというのもいいかもしれませんね。

事実、イテンやケニアでトレーニングをした人は概ね自己効力感が高くなっているのではないか、という私なりの肌感覚があります。

(ケニア合宿をよく行っていたロンドン五輪日本代表の藤原新さん)

何か新しい前人未到のことをやる(0から1)のではなく、みんなが同じ場所で同じようにトレーニングをして同じように強くなっていく。ケニアのイテンはどんなランニングスポットよりも万人にとって刺激的な場所であると思います。

私はそんなイテンを陸上長距離界の「プレミアリーグ」であると思っています。

(以上の写真は地図を除いて全て私が撮影したものです)

【ケニア独特のトレーニングスタイルについてはこちらから↓】

【ケニアのトレーニングスポットについては以下】

サポートをいただける方の存在はとても大きく、それがモチベーションになるので、もっと良い記事を書こうとポジティブになります。