陸上中長距離の記録水準向上と各国の記録統計からみる“新スパイク”の貢献度

この1年間のトラックレースを見ていると、中長距離種目において

・世界新(男子5000 / 10000 / 女子5000mなど)

・日本新(男子10000m / 3000mSC / 女子1500 / 10000m)

・高校新(男子5000m)

・U20新(男子5000m / 3000mSC)

などといった新記録が続出していることに気づく。

それは、それ以前にロードで起こっていた日本新の連発(男子マラソンの日本新×4回 / 設楽悠 / 大迫 / 大迫 / 鈴木健+ハーフ男女で日本新)や駅伝の区間新の連続に続いており、関連性があるように思える。

こうやって記録更新を変遷を見ていくと、シューズのパフォーマンスのへの貢献度が高まっていることは、ほぼ無視できない要素であるといっていいだろう。

その名の通りスーパーシューズが記録水準を押し上げているということは、新しいシューズに関するバイオメカニクス関連の論文の多くが競技に好影響を与えるであろう、という趣旨の報告していることをみても理解ができる。

今回の記事では、一見記録が向上して、選手のレベルが向上したかのように見えるものが実際にはどうなっているかを各国の記録統計を見ることによって炙り出してみたいと思う。

私の考えとしては、選手の持ち記録はどんどん速くなっているが靴を新たにした他の選手も同じように記録を伸ばしている状況なので、とんでもなく飛躍しなければ相対的な順位はそこまで変わっていない、というものである。

ヨーロッパの状況:室内競技で男子800/1500/3000mの記録水準が全て2021年に向上

ヨーロッパでは特に北部では冬季に外で走ることが容易で無いため、室内競技が盛んである。そのため、毎年冬季には定期的に室内競技会が開催されている。

以下は、ヨーロッパの選手の男子800 / 1500 / 3000mの各年ごとの記録達成者の数を示した統計である。

For anyone who doesn't think super-shoes are having a major effect on the track, was sent these stats recently on # of European men below certain times indoors this year. The numbers tell the tale.

— Cathal Dennehy (@Cathal_Dennehy) March 3, 2021

Great overview of the situation here by @benbloomsport: https://t.co/4m3UkFObfx pic.twitter.com/loGyN1izMi

室内競技におけるヨーロッパの選手での男子800m↑はサブ1:47とサブ1:49ともに達成者が過去最高数となっている。特にサブ1:47は2012年以降10人を超えたことがなかったが、2021年にいきなりその数が2倍以上に増えている。

男子1500m↑は2021年のサブ3:40が初の20人超え、サブ3:45が85人と、どちらも過去最高数になっている。

男子3000m↑も同じようにサブ7:50とサブ8:00の達成者が過去最高数になっている。

このように各種目の選手たちが同じような傾向で記録水準を伸ばしている。練習がうまくいったなど他の理由があるにしろ、男子800 / 1500 / 3000mと各種目でそれぞれ記録水準が伸びているのは、シューズの変化以外に何が考えられるだろうか?

オーストラリアの状況:男子1500m過去最高水準に到達

今年の4月に行われたオーストラリア選手権の男子1500mの結果が以下。

選手権なのでこのレースにはもちろんペーサはいない(日本選手権10000mには2回連続でペーサーがいたが)。

選手権の1500mといえば戦術的なレースになってスローペースになることもあるが、今年は標準突破をしないといけないということ、良い記録を出すことで世界ランキングを上げるということもあり、このレースでは序盤からハイペースでレースが進んだ(2位のマクスウェインがスタートから1450mまで引っ張った)。

オーストラリア勢はこれに今年の1500mで3:32-3:33程度で3回も走っているオリバー・ホアが加わり、持ちタイムで3:30(マクスウェイン)3:32(ホア)3:33(エドワーズ)の3選手が五輪代表となるだろう。

We have had a sense that the depth of Aussie men’s 1500m is currently at record levels, here is the data to confirm.

— David Tarbotton (@David_Tarbotton) May 13, 2021

Just 5 months into 2021:

Sub-3:40 - 1⃣5⃣ athletes

Sub-3:38 - 7⃣ athletes

Sub-3:35 - 4⃣ athletes#TarbyStats pic.twitter.com/1cOf6nxvy4

2021年はまだ5ヶ月しか過ぎていないが、その時点でオーストラリアの1500mの各年ごとの↑記録達成者を見ると、サブ3:35、3:38、3:40達成者の数が過去最高になっているのがわかる。

これに加えて今後の試合やDL、五輪等で記録を伸ばす選手が出てくるかもしれないので、この数はさらに増えることが予想される。いずれにせよ、オーストラリアの男子1500mの記録水準がが過去最高水準に引き上げられているが、当然の如くオーストラリアでもナイキのスパイクが人気である。

アメリカの状況:全米学生の1500mで2.82秒 / 5000mで8.60秒記録水準が向上

アメリカでも今年に入って室内と屋外で中長距離で好記録が連発している。

・男子1500m:室内(3:34.72)と屋外(3:34.68)でそれぞれ学生新

・男子1マイル:室内学生新(C.ティア 3:50.39)1500m3:33相当

・男子5000m:U20全米新(N.ヤング 13:24.26)大学1年

・男子DMR:学生新(オレゴン大 9:19.42)

・女子800m:U20全米新 / 学生新(A.ムー 1:57.73)

など

また、2020年にも男女5000mでそれぞれ北米新がマークされた。男子はモー・アーメドの12:47.20、女子はシェルビー・フーリハンの14:23.92。フーリハンのこの記録は旧スパイクでの記録だったが、12月の5000mで彼女はドラゴンフライに履き替えている。

Follow the data. We've compared the 2021 and 2019 NCAA times and the distance times are faster in 2021, while the sprint times are not, showing the super spike impact is real. https://t.co/3pXA9tfcED

— LetsRun.com (@letsrundotcom) May 10, 2021

↑のデータは2019年と2021年の全米学生ランキング50位の記録の比較である。2021年は5月時点の数字であり、まだ全米学生選手権やその予選大会の記録は反映されていない(2021年これから記録水準がさらに上がる)。

比較の特徴として、短距離種目(100 / 200 / 400m)は男女で2019年から2021年にかけて1%以上の記録水準の向上がみられなかったのに対して、男子中距離では1500mと5000mで1%程度の記録水準の向上がみられている。

今年の4/9-5/7の1ヶ月間で、なんと38名のアメリカの大学生が1500mのサブ3:40で走っている!!

2019年のランキングと比較して1500mで2.82秒、5000mで8.60秒も速くなっていることを考えると、これは昨年の日本のトラックレースで高校生の13分台ランナーが増えたこと、今年の日本の1500mの記録水準が上がっていることに共通点が見出せるのでは無いだろうか。

日本の状況:ロードレースもトラックレースも“ハイパーインフレ時代”へ

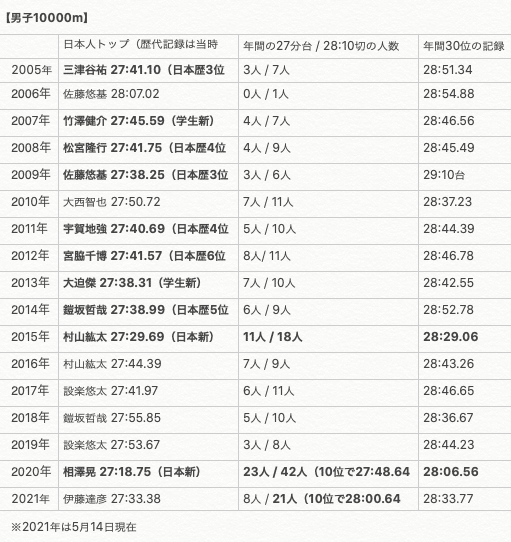

以下は日本人選手の男子10000mのこの17年間の統計である。

2020年は試合、特にロードレースが少なくトラック10000mへの出場者が増えた。12/1まではVFネクスト%、アルファフライの着用者が多かった。12月以降はドラゴンフライの着用者が多い。

2021年も同様にロードレースが少なく、10000mの記録会の開催が比較的多い。日本トップレベルは、ナイキ以外のメーカーの契約選手を除いて、ほぼ大半がナイキのスパイクを着用している。

かつては、10000m27分台というのは年間で数人しか出せなかった記録であり、一流選手の証でもあった。八王子ロングディスタンスで6人の日本人が27分台を出した2015年は27:29.69の日本記録が生まれた。

その年は27分台の数も増えたが、リオ五輪の前年ということもあって記録を出すことの重要性が高かった。27分台の年間10人超えは2020年に再び達成されているが、ここでは明らかにシューズの変化という要素が加わった。

先ほどの全米学生の例をとれば、10000mでは少なくとも15-25秒はシューズの変化で好影響を与えているようにみえる。

【男子10000m:日本人の年間30位の記録】

2005年:28:51.34

2006年:28:54.88

2007年:28:46.56

2008年:28:45.49

2009年:29:10台

2010年:28:37.23

2011年:28:44.39

2012年:28:46.78

2013年:28:42.55

2014年:28:52.78

2015年:28:29.06(八王子LDで27分台6人の年)五輪の前年

2016年:28:43.26

2017年:28:46.65

2018年:28:36.67

2019年:28:44.23

2020年:28:06.56(12月まで厚底 / それ以降スパイクに移行)

2021年:28:33.77(5/14までで既に2019年以前の水準に到達)

日本の場合は気象条件の良い試合が2020年にあった事も相まって、2020年にはそれまでよりも25-30秒程度水準が引き上がっている。そのようなことを考えると、今の27:50-27:55あたりの記録は、これまでの28:10-28:20あたりのパフォーマンスに近いものである、という見方もできる(レーティングという指標を設ければ面白いとは思う)。

10000m27分台の価値がとても高かったのは、年間に数人しか出せない、という高い壁のもとに成り立っていたハードルの高い記録であったからこそではないだろうか。

今や年間で23人もの日本人選手が27分台に到達していることを考えると、27:30-27:35を切る記録のラインあたりが年間に数人程度の日本人選手しか出せないかもしれない、といったあたりの記録ではないだろうか。

2020年にはそれまでよりも25-30秒程度水準が引き上がっていることを考えると、単純に10000mで25-30秒は記録は引き上げられていると考える事もできる。これまでのシューズ(例えばマトゥンボとかクロノディストとか)で27:30の力を持っている選手であれば、今なら26分台に挑戦できるのでは、という見方もできないことはないだろう。

ロードも同様に記録水準の向上が目覚しく、「ハイパーインフレ時代」といえる。MGCやオリンピックの前に記録水準が上がっている、という事実も踏まえて↑↓の統計を見ると興味深い。

(©︎2021 Sushiman)

日本人高校生5000m13分台(2000年以降)

'20 22人

’19 11人

’18 0人

’17 6人

’16 10人

’15 10人

’14 8人

’13 3人

’12 4人

’11 4人

’10 12人

’09 6人

’08 2人

’07 0人

’06 1人

’05 5人

’04 3人

’03 3人

’02 4人

’01 1人

’00 0人

今や高校生13分台は年間で22人出ている。しかし、これも従来より8-15秒程度水準が上がっている、ということを考慮すると以下のリストで例年の13分台の人数と比較すると合点がいくような気もする。

(出典:月刊陸上より)

ただ、↑の全員がナイキのスパイクを履いていたわけではないので、そういったことには注視する必要がある。

ロード然り、トラック然り、従来とは違うシューズに変わってからのレースを見ていると、レースの終盤でも前のほうの集団に結構な選手が残っていることが多い。

例えば2021年の織田記念西日本ジュニア5000mでは14分10秒台が13人。

(出典先)

私が高校の時は高3の時に13分台を出したのが同期に5000m13:39(佐藤秀和)と13:45(佐藤悠基)と13:57か13:58(阿久津)の3人のみで、14分20秒切りは“年間で13人いるかどうか”というところだった。

こういったスーパースパイクが何を引き起こしているかというと、トップレベルだけではなく、その下の層の記録を大きく引き上げている、ということ。例えば、従来の14:10-14:30あたりの選手。大学でいえば従来の29:10-29:30あたりの選手は今では28分台の記録を持っているだろう。

と、ここまで様々な記録に対して述べてきたが、1ついえることはこのハイパーインフレ時代には新しい記録の価値観が必要ではないか、ということである。

例えば、年間に数人しか出せないような記録...

5000m高校生 13:45-13:50切り

10000m 27:30-27:35切り

ハーフ 60:15-60:30切り

マラソン 2:06:00-2:06:30切り

これらの記録は今の時代でも日本人選手にとっては高い壁でもあり、とても価値が高いといえるのではないだろうか。

【関連記事】

サポートをいただける方の存在はとても大きく、それがモチベーションになるので、もっと良い記事を書こうとポジティブになります。