9月21日のマンガ、レベティコでダンス

引越しの手伝いで赤帽のおじさんとドライブ。沈黙が怖いので、本気で聞き役になる。積荷はセンス、ボーリング球の理想的なリリース、お気に入りホステスが刺された(軽傷)話など色々聞いた。途中一人称が「オイラ」に変わった。最終的におじさんと私は、たけしと高田文夫ぐらいの呼吸になれたと思う。

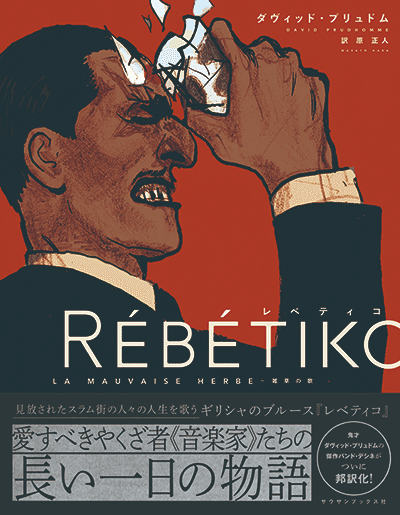

■ 『レベティコ:雑草の歌』

作 者 ダヴィッド・プリュドム

訳 原 正人

発 行 2020年10月

状 態 一回通しで読んだ

原作は、フランスのマンガ(ベーデー)を日本で最も訳した男=原正人が、10年もの間、翻訳の刊行を望んでいた作品。それが、クラウドファンディングで寄付が集まり、ついに刊行された。潜在的な読者がいるけどなかなか版元側が把握していなかった企画を、寄付というかたちで可視化し、出版するというスタイルこれから増えていくかもしれない。そういうところから、次の文化のスタンダードが生まれる予感がしている。

本書の舞台は、1936年のギリシャはアテネ。レベティコというギリシャの大衆音楽を奏でるミュージシャンたちの一夜のことを描く。店で演奏したり、客とケンカになったり、酔っ払って夜の街を徘徊したり……それは街のアウトサイダーである彼らの日常で、なにか特別なことが起きるわけではない。だが、どの場面も寂寥感や緊張感がただよう。「あとがき」でも指摘されるように、それは、第二次世界大戦を目前として、ファシズム勢力の足音が聞こえているからだろうか。

個人的な見どころは、主人公たちが音楽を奏でるシーンだ。中近東の音楽に近いマイナー調のメロディ、弦楽器ブズーキの印象的な音、それにあわせて観客がゆらゆらとゆっくり踊る。ここから、自由を愛する、不良たちの”ルーズ”な身体性が伝わってくる。最初にレベティコを聴いたとき、スロウで、のんびりな音楽に聴こえたが、これを読んで印象が変わった。レベティコは”ヤバい”音楽だったのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?