砂漠のゆめ(最終話)/幻想小説

オレンジ色の砂。熱い大地は延々と続いていた。

果たして方角は合っているのだろうか。分からないが、立ち止まっていても、いつか干からびるだけだ。到着予定時間帯はとっくに過ぎていたが、目的の城の影も形も見当たらない。太陽は西に傾きかけている。

「旦那様、もう戻りましょうよ」

無理に進んでも仕方ねえです、とお供が促す。だが、戻る道も不確かなのだった。もはや感覚を信じて進むしかないと、もうアラムは半ば自棄を起こしていた。足元は相変わらず重たい。汗は出尽くしてしまったようで、じりじりと焦げ付くような日差しにただ、耐えているしかなかった。水筒の水はまだ残っていたが、無くなってしまうのが怖くて、あまり手を付けられないでいた。頭がくらくらしてきた。視界が霞む。

さすがにまずいと、小さな砂丘の影に入って、一息つくことにした。

若いだけあって、お供は随分元気だった。アラムがぐったりと休んでいる間も、砂丘を面白がって登ろうとしてみたり、楽しいお喋りを始めたりしていた。

「旦那様、大丈夫ですかい」

「ああ・・お前は体力があるな」

アラムは横になり、遠くの景色を眺めていた。体は幾分落ち着いて、ぼやけていた視界は治ってきた。

だが、目に映る空と砂だけの世界に、ざわめきが胸を襲う。

もし、このまま城へ辿り着けなかったら。時間だけが過ぎていき、いずれ水も尽きて、カラカラに乾いて砂と同化する自分の姿が浮かんだ。

一族の皆は心配するだろうか。使いを果たさないまま戻らぬ俺を、頭領はどう思うだろう。ぼんやりと考えながら、深いターコイズブルーの空と、オレンジの砂の境界線を見つめていた。

むせるような熱い空気に、空と地の境界線が揺らぎ始めた。また、視界が不調を起こしたのだろうか。

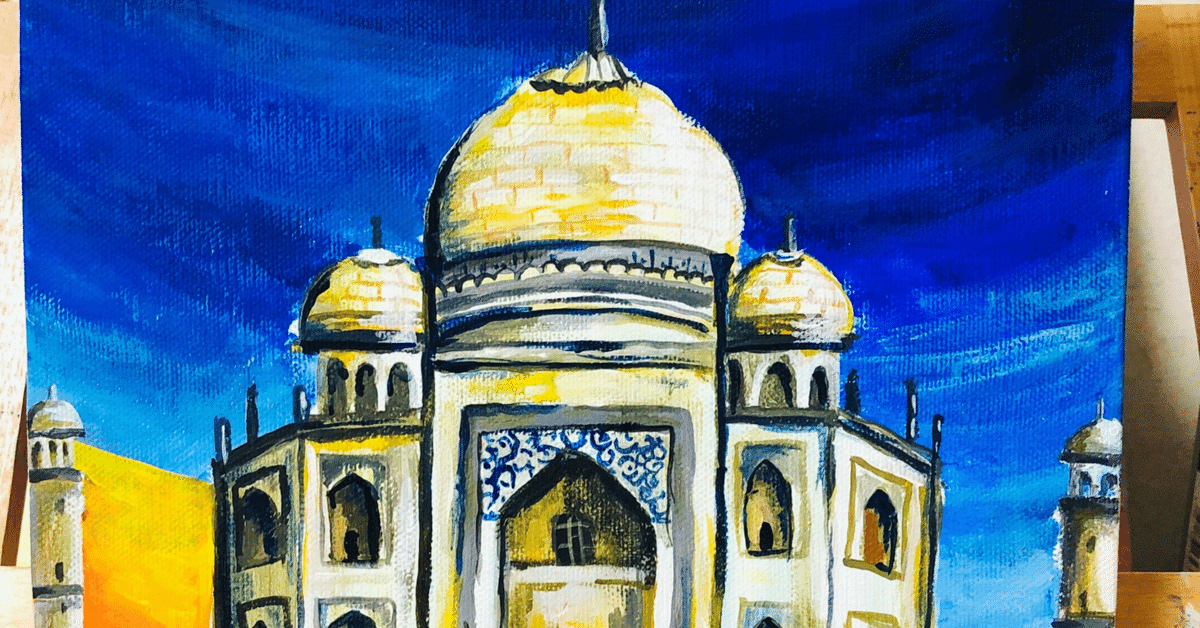

遠く空中に何かの姿が、ゆらゆらと浮かび上がってくる。

城だ。

これは幻覚だろうか、それとも。

「旦那様、城が、あすこに」

高揚した声。お供にも見えている。

「聞いたこと、ありやす。遠くの景色が、熱で浮かんで、ナントカ」

艶やかな黒髪が、風に吹かれている。

「アレの下には、ホンモノがあって。旦那様」

聞いてますか?と、こちらを見た翡翠の目が、美しい。一瞬見とれていると、お供が怪訝な顔をする。なぜか、頬が緩んだ。

「ああ・・蜃気楼だ」

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?