島尾敏雄「勾配のあるラビリンス」

島尾敏雄といえば、写真家島尾伸三の父、漫画家しまおまほの祖父として、著名な文学者の一人である。こうした三代文化人としては、小説家福永武彦、小説家池澤夏樹、声優池澤春菜が思いつくが、なんだかんだ言って、島尾家ほどのインパクトはない。インパクトがあることが幸せかというと、複雑な思いに囚われるが、しまおまほ氏のことは宇多丸さんのポッドキャストのリスナーだったことから、応援している。

いや、そもそもは島尾敏雄だ。大学に入学して、最初に読んだ講談社文芸文庫が島尾敏雄の『贋学生』という作品だった。貧乏大学生にとって講談社文芸文庫は高価だったが、モダンにデザインされた装丁に魅了され、購入に踏み切った。内容は、正直、何なのか良く覚えてないが、これが文学ってやつかー、と一人噛み締めながら、なんだか自由になれた気がした20の夜のことは覚えている。

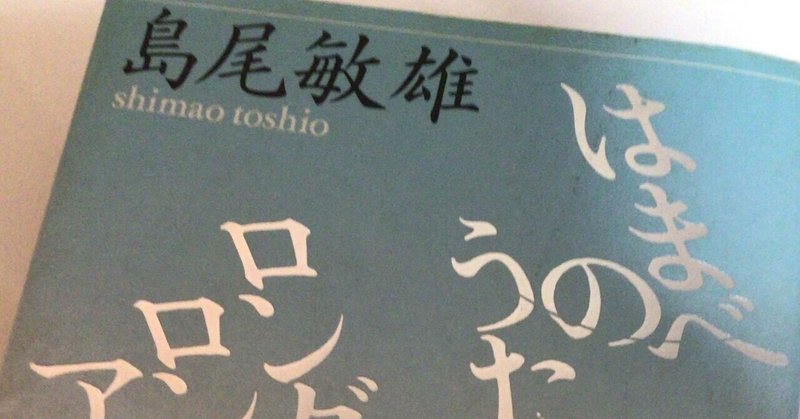

で、島尾敏雄行脚が始まるのだが、多分2冊目に買った文芸文庫は『硝子障子のシルエット』で、中学生の時に読んでいた『星の瞳のシルエット』を思い出して、買うのが恥ずかしかったことを覚えている。内容は全く違う幻想掌編集であったが。そして、3冊目に購入したのが、この「勾配のあるラビリンス」所収の『はまべのうた/ロングロングアゴウ』だった。

島尾敏雄には、「妻もの」「南方もの」「幻想もの」の三つがあると言われる(当社比)。「妻もの」の代表は言わずと知れた『死の棘』。「幻想もの」の代表は『夢日記』などの夢タイトル。そして「南方もの」の代表が、この『はまべのうた/ロングロングアゴウ』や『魚雷艇学生』、『出発は遂に訪れず』である。ただ、タイトルの「勾配のあるラビリンス」は、「南方もの」が多く書かれた占領期(1945.8〜1952.4)において、そしてそれらが編集されている『はまべのうた/ロングロングアゴウ』において、唯一と言っていい「幻想もの」の作品である。

この「幻想もの」を読んでいる、と当時大学二年生だったちょっとフェミニンなパイセンに言ったら、「……メールヒェン的な……」みたいなことを言っていて、いわゆるおとぎ話とか子ども向けの話みたいな日常語(「メルヘン」)とは異なる「メールヒェン」の概念があるんだ!と、びっくりした記憶がある。まあ、学部2年生の話なので、今なら鼻くそほじって聞く感じなのかもしれないが。その頃流行っていた歌手のオザケンの親父が、そうした説話の研究者だかなんだかで、類書として自分も読んだかどうかという記憶に関してはあまり自信がない。

あらすじ

男が、街の中を歩いている。男の前には様々な風景や音響、陰影や芳香の断片が、刺激となって現れる。

刺激を受けるたびに、男の想念の中には、印象や考察や想念や感興が、形を成さずに襲い掛かってくる。

そうした混乱した観察や思念がまとまりを帯びてくるのは、身体性に意識が向くときであった。

ある夕方、公園を訪れた男は、そこに誰もいないことに気づく。おかしい。怖い。半円形の天蓋を持った公会堂の舞台が、不吉の正体なのではないか。人影が見えた。男は、その人影を追った。しかし、その人影は不吉な面影を持っていた。自分の分身のように思えた。男は逃げた。

逃げた先には坂道があった。そこを抜けようとしたときに、若い男が三、四人たむろっていた。刺激を与えずに通り過ぎなければ、何か因縁をつけられるかもしれない。そんな思いにとらわれ、慎重に横を通り過ぎて、助かったと思った瞬間、顔を若者たちの方に向けてしまった。「おっさん、わいの顔に何どついてるか」。男は逃げた。

料理屋に逃げ込んだ。女がいた。その匂いにやられ、店を通り過ぎて裏口へと出た。どこに来たのかわからない。迷い込んだのは、流しのプロスティテュートたちのいる空間だった。歩いているとまた世界に色が戻ってきた。男は、「家庭の安易」がなつかしくなって、戻ろうと努力した。

夜になった。男は夏の雑踏に紛れ込んだ。人の匂いに気持ちがまぎれる。男は喫茶店に入った。入り口から女が入ってくるのが見えた。そして、声をかけてくる。待ち合わせの場所を指定してきた。男は、待ち合わせの場所にいった。そして、女とともに家に入った。話をした。

事が終わって、男は女の出身地を訊いた。長崎だという。8月9日の痕跡を男は探した。自分の持っていた文芸誌を渡して、家を出た。男は電車に乗った。女に文芸誌を渡したことを後悔した。表紙にハンコを押したりしていたからだった。

赤ん坊がむずかる声を聞いた。中年の女がそれを抱いている。そばには5年生くらいの女の子がいる。みな泣きはらしているようだ。赤ん坊はじっとせず、その動きを中年の女は、無関心のようにあやしていた。女の子は「この世の中で頼り合うことが出来るのは、お母ちゃんとあたいと、この赤ん坊の三人だけだと思っている」と男は思った。美しいものをみるかのように、男は見つめた。

感想

失敗した。あらすじなど、ないも同然だ。

いずれにしても、男が外界の断片から受ける刺激への反応の表現として読んでしまった。男を見ると、自分が攻撃されるかもしれないと恐れ、女を見ると、妙な親しみを感じて、交感の愛着を持つ。

ここには、特攻するつもりでそうならず戦争を終えて生きながらえた男のふぬけとなった感覚がある、と読めたり、生活の空虚さを一時の性で埋めようとする欲望の所在と、その後悔や疚しさの間で引き裂かれた男の意識がある、と読んだり、様々な言葉を組み合わせることができるだろう。

それにもまして、島尾の風景描写は、俯瞰的ではなく、自分の目線から切り取られた断片をつぎはぎに並べていく感じが、錯乱した精神や無秩序な夢を想起させる。

島尾の「夢もの」の魅力は、こうした断片的な表現が断片のまま散乱している姿にあると思う。ただ、逆に言えば、これを秩序ある意味に回復しようとすると途端に読み手が混乱するので、断片は断片のままでとどめおきながら読むほうが、夢の秩序を味わうことができるだろう。

もちろん、夢/現実という区別を、この作品の導入すること自体が、ややもするとおせっかいなのかもしれない。硬質な言葉が選ばれ、組み立てられる現場を眺める、という構えで、この作品を読むということもできるかもしれない。島尾が書いた、という作家的営為に還元するのではなく、ひとつひとつの言葉の流れを注意深く追っていく。島尾の経歴や時代背景などうっちゃって、ただ言葉だけを追っていく。

その時身体が何かの熱でほわっとあぶられたような感じがした。すると辺りが急に暗くなり始めた。それは太陽が没したのだ。私は丘陵公園の斜面の家並みの間にまぎれ込んでしまって、すっかり心を奪われて足もとが浮き上がっていたので、陽が傾き、世界の色調があの紫の素晴らしい夕焼けで、此の街の中の甍の盛り上りを一際印象的に色どっているであろうことにすっかり気がつかないでいた。然しそれは、離れて遠くから此の丘陵公園の斜面の家の屋根屋根を見た時にはじめて何かへんになまなましい印象を受けるので、その中にはいり込んでしまったからといって、その色彩を頭からかぶるというわけにもいかないものなのだろう。

「此の丘陵公園の斜面の家」の重複をはじめとして、自動筆記のような繰り返しも辞さない文章になっており、「然しそれは」で逆接するはずのAとBの関係もどこか意味を取りづらいものになっている。それでも、やはり、島尾の「夢もの」の醍醐味は、こうした文の流れを、そのまま楽しむ、それにつきる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?