便秘に関する医学的知識が欲しい方へ

今回は医学的知識が欲しい人に向けた解説。

今回も、便通異常症診療ガイドライン2023年(編:日本消化管学会)を参考にしており、医学用語多め。一般的な知識は前回の記事を参照。

1. 便秘と便秘症の違い

「便秘」と「便秘症」。似た言葉だが、意味が異なる。

・「便秘」=本来排泄すべき糞便が大腸内に滞ることによる兎糞状便・硬便、排便回数の減少や、糞便を快適に排泄できないことによる過度な怒責、残便感、直腸肛門の閉塞感、排便困難感を認める状態。

・「慢性便秘症」=慢性的に続く便秘のために日常生活に支障をきたしたり、身体にも様々な支障をきたしうる病態。「慢性」が示す期間については、「6ヵ月以上前から各症状が発症し、最近3ヵ月間はその症状が持続している」とすることが多い

つまり、便の回数が少なくても日常生活に支障をきたしていないのなら、「便秘」ではあるが「便秘症」ではない。

2. 便秘をきたす病気

便秘の原因としては、腸に原因がある場合と、腸以外に原因がある場合に分けられる。腸自体に原因がある場合、①腸の動きに問題があるもの(機能性便秘症、便秘型過敏性腸症候群、②腸の形に問題があるもの(非狭窄性器質性便秘症:慢性偽性腸閉塞症、直腸瘤など)、③腸が狭くなっているもの(狭窄性器質性便秘症:大腸癌、腸管炎症など)の3種類がある。

腸以外に原因があるものとしては、①薬によるもの(薬剤性便秘症)、②基礎疾患に関連するもの(症候性便秘症:糖尿病,甲状腺機能低下症,強皮症,パーキンソン病など)、がある。

3. 便秘症が寿命に関係する件について

たかが便秘、されど便秘である。ただ便が出ないだけかと思いきや、便秘は心筋梗塞などの心血管疾患の発症・死亡リスクの上昇や、パーキンソン病という神経疾患、腎疾患の発症リスクの上昇に関与する。

排便時に過度の怒責(いきみ)を行うと、循環器系に負荷がかかりやすいことが知られている。また、腸内細菌叢の異常(dysbiosis)も様々な疾患の発症にかかわっている可能性が報告されている。ただし、便秘症が大腸がんの発生に関わっているかについては、今のところ不明である。

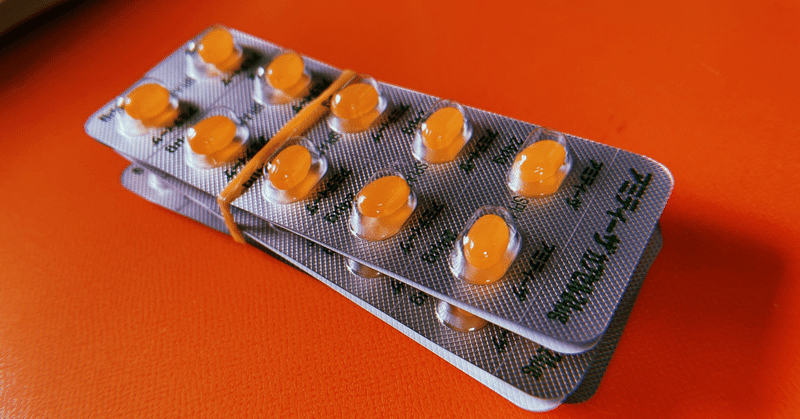

4. 下剤の種類

病院で処方される下剤には①浸透圧性下剤、②刺激性下剤、③粘膜上皮機能変容薬、④胆汁酸トランスポーター阻害薬、⑤膨張性下剤、がある。便秘症の治療としては他に、消化管運動機能改善薬や漢方薬が用いられる。この中では、①浸透圧性下剤や②刺激性下剤が処方されることが多い。

4-1. 浸透圧性下剤

大別すると、塩類下剤(酸化マグネシウムなど)、糖類下剤(ラクツロースなど)、浸潤性下剤(オクチルソジウムスルホサクシネート)、高分子化合物(ポリエチレングリコール:モビコール®)に分けられる。この中の塩類下剤が最も使用頻度が高い。

4-2. 刺激性下剤

刺激性下剤としてよく使用されるのが、センノシドやピコスルファートナトリウム(シンラック®)である。刺激性下剤は効果が高いものの耐性を生じるため、頻回に使用すると効きにくくなる。短期間に限って使用するなどの工夫が必要である。

4-3. 粘膜上皮機能変容薬

ルビプロストン(アミティーザ®)、リナクロチド(リンゼス®)がある。上記の酸化マグネシウムは、血中のマグネシウムが高くなってしまう可能性があり、高齢者や腎機能障害の方においては、ルビプロストン(アミティーザ®)の方が使いやすい。酸化マグネシウムで十分な効果が得られない人に追加するものルビプロストン(アミティーザ®)である。副作用としては悪心(気持ち悪くなる)があり、若年女性に出やすい。また妊娠中は使用できない。

リナクロチド(リンゼス®)は消化管知覚過敏を抑制し、腹痛が軽減するため、便秘型の過敏性腸症候群に用いられる。副作用としては、逆に下痢になることである。

4-4. 胆汁酸トランスポーター阻害薬

胆汁酸トランスポーター阻害薬にはエロビキシバット(グーフィス®)がある。厚生労働省保険局医療課長通知で「本製剤の慢性便秘症への使用に当たっては、他の便秘症治療薬(他の新規便秘症治療薬を除く)で効果不十

分な場合に使用すること」となっており、酸化マグネシウム、ルビプロストン、リナクロチドでも効果不十分な場合に使用する。

4-5. 膨張性下剤

膨張性下剤にはカルボキシメチルセルロース(バルコーゼ®)、ポリカルボフィルカルシウム(コロネル®、ポリフル®)といったものがあるが、これらは便秘に対して用いられることは少ない。腸管内の水分量を調整してくれる働きがあるため、過敏性腸症候群という下痢と便秘を繰り返すような疾患に用いられることが多い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?