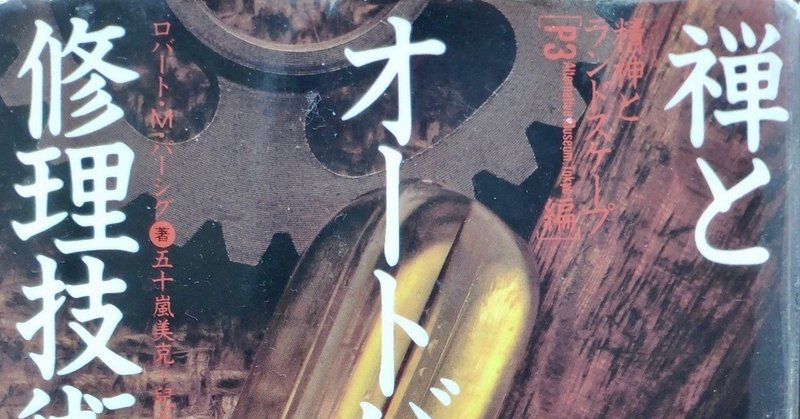

禅とオートバイ修理技術-価値の探求-[ロバート・M・パーシグ 著・五十嵐美克+兒玉光弘 訳]

本書は冒険譚である。しかもかなりシリアスな冒険だ。冒険譚が存在するためには、生還者が必要になる。不幸にも冒険が失敗に終わった場合、そこに物語は存在せず、ただ失敗の記録が残るのみだ。本書の場合、幸いなことに辛くも一人だけが生還した。冒険者達の名は「二人の」ロバート・M・パーシグだ。

人が冒険譚を手に取る時、冒険者が経験した風景や苦難、悲哀や歓喜を追体験することになる。物語の中で冒険者と共に歩むことこそ、冒険譚を読む意味とも言える。その点においても、本書は著者ともに歩み、本書を経験することにこそ意味があり、そのような読まれ方を意識して、入念に作り込まれている。

私は、本書を読み終えた後、書棚の「エンデュアランス号漂流」と「恐るべき空白」の隣に納めた。それほどにすごい経験だったと言える。

そして、冒険には目的地がある。ロバート・M・パーシグが定めた地は「真理」だ。

本書を紹介する行為は、慎重にならざるを得ない。出来れば丸ごと経験してほしいと思う一方で、それでは何も書くことが出来なくなってしまう。章立ての中で、構成や背景といった枠組みを紹介すると共に、核心部分にはタイトルにその旨を記すことにする。そして出来得れば、本書を経験した後にこのnoteを読み返していただけると幸いに思う。

■二人のロバート・M・パーシグ

冒険者は二人と書いたが、最初から二人だったわけではない。ここでは便宜的に「1人めのパーシグ」と「2人目のパーシグ」と呼ぶことにする。本書の中では1人めのパーシグに別の名が与えられているが、クライマックスを彩る人名であることから、ここには記さない。

1人目のパーシグは論理的分析力を備えた人物だ。IQは170。飛び級により15歳には大学で生化学を学んでいる。若き1人目のパーシグは、仮説と実験を繰り返すなか、仮説の無限性と科学的実証法は、真理の追求という科学が持つ目的において後退をもたらすという事実に突当り、そこから一歩も進めなくなる。階段の1段目に足をかけたのだ。17歳で大学を除籍となり、時代に押し流されながら従軍し、東洋に触れる。

これまで学んだ科学という領域に、自分の求める答えはないと、1人目のパーシグは判断し、哲学の道を選ぶ。やがて、大学で教鞭をとることになるが、その間も学び続け、答えを見つけようと進んでいく。そして、自らが学ぶに最も相応しいと思われる大学の門を叩くこととなる。

1人目のパーシグは論理的であると同時に、愚直なまでに純粋であり、自己に対して厳しすぎる公正さを貫いた。そして何よりも蛮勇というべき気性の荒さも根底にあった。文中には明示されていないが、優れたインスピレーションの持ち主であることも、自己への公正さと背反することとなる。そして当然孤独である。逃げ場がない中で「強大なエネルギー」で階段を登っていく。

最終的に1人目のパーシグの精神は、何処にも行くことが出来なくなる。狂気だ。当時の裁判所命令により、電気ショック療法という「治療」を受ける。800mAの電流を、0.5〜1.5秒、連続して28回流され、1人目のパーシグの人格は消滅する。

病院のベッドで目覚め、医師から新しい人格を得た事を告げられる。2人目のパーシグだ。本書は2人目のパーシグにより記されている。

人格が消滅したと言っても、1人目のパーシグの断片的な記憶やイメージは、表面的に、意識下に2人目のパーシグの中に残っている。加えて、1人目のパーシグは優れた科学者であったことから、実験ノートの手法による客観的な記録、様々なメモ、或いは書籍へのなぐり書きよような多大な記録がある。パズルのピースのように。

■シャトーカと、ロードストーリー、物語の構成

2人目のパーシグは、ホンダCB77 スーパーホークのタンデムシートに11歳の息子、クリスを乗せ、BMW R60にタンデムで乗る友人夫妻と共に旅に出る。パーシグが2人目であることを友人はもちろん、息子のクリスも知らない。

目的地は、地理的な意味と、精神的な意味が重なり合う。1人目のパーシグとの邂逅だ。そして物語は、地理的な意味合いとしてのロードストーリーと、精神的な意味合いとしての「1人目のパーシグに対する詳察」が交互に、時には相関しながら語られ、進んでいく。

この、精神的な詳察の部分を、2人めのパーシグは「シャトーカ」と呼んでいる。耳慣れない言葉なので引用したい。

私が考えているのは、一種のシャトーカ--名称はこれしか思いつかない−−であり、かつて私達の住んでいるアメリカを縦横に移動して行われたあの野外文化講演のようなことである。これは、一昔前に一般市民の間に広く浸透した教育と娯楽を兼ね備えた一連の講演であり、聴衆の心に改善を促すとともに、その思考に文化と啓蒙をもたらすことを意図して行われたものであった。

この名称と、2人目のパーシグが行う、1人目のパーシグに対する詳察という行為が、私の中で一致しなかった。しかし「名称はこれしか思いつかない」としている。

シャトーカについて調べてみる。webで「シャトーカ」を検索しても、本書と上記の引用しか出てこない。語感からフランス語かなと(安直)スペルを変えて調べてみた。結果、スペルは「Chautauqua」である。(今になって気がついた。原書から引けばよかったんだ)

Wikipediaには「ショトーカ運動」として紹介されている。本書で紹介されている移動しながらのシャトーカは「サーキット・ショトーカ」若しくは「テント・ショトーカ」に当たる。成人教育の為の夏期学校として発足し、私が思っていたよりかなり大規模で、一般的な文化伝達の手段だったようだ。wiki上のショトーカの説明として、下記を引用する(太字は私)

講演は、ショトーカの中核をなしていた。1917年以前には、いくつもの講演が、サーキット・ショトーカの編成の大きな部分を占めていた。特に1913年までは、改革を訴える演説と、宗教的霊感を踏まえた談話のふたつが、こうした講演の代表的な形態であった。

2人目のパーシグがシャトーカとした理由は、ラジオやテレビといったメディアが、目新しいトピックを広く浅く取り上げていることに対する対比だ。これは本文中にも挙げられている。講演のように人と人が対面し、一つのテーマについて、口承により深く掘り下げていく姿勢がシャトーカだったのだろう。

2人目のパーシグが1人目のパーシグに対する詳察の結果を、旅を共にする他者には殆ど語っていない。これは、自身に対して講演し、確認していたとも取れる。また、ロードストーリーの部分で、実際にキャンプによるテント泊を行っていたことの直喩であったかもしれない。若しくは、この本を手に取る私達への講演と取ることも出来る。

それでも違和感が残る。私は、物語のクライマックスに登場する集団が、サーキット・シャトーカととても良く似た行為をしていたことが、真の理由であったと考えている。深読みのしすぎだろうか。

■当時のアメリカについて

先ず、本書がビートニクスやヒッピームーブメントといったカウンターカルチャーとは無縁であることは、明記しておきたい。時期的にも異なるし、接し方も明確に異なる。

ただ一点、バイクの旅に出かけるきっかけは、友人夫妻の不仲や、その根底にあるテクノロジーとの接し方に対する齟齬にあった。恐らく、当時のアメリカは、旧来社会の伝統や制度に、テクノロジーの急激な進歩と一般化が加わり、どう処したらよいのか解らない混乱や、手を加えることが出来ない閉塞感のようなものが、広く重奏低音として存在したのだろう。

カウンターカルチャーに見られるテクノロジー批判や、東洋思想への傾倒、果てはドラッグによるトリップは、樹木でいえば枝葉であり、社会全体に浸透するものではありえない。枝葉に対処したところで、社会は何も変わらないのだ。2人目のパーシグ(当然1人目も)の関心は、社会を構成する大樹の幹や、そして根幹を超えるものにあったのだ。

極端ではあるが、当時のアメリカの空気を例に引くために、Easy Riderのラストシーンを振り返ってみる(すみません。私の趣味が入ります)

アメリカ南部をチョッパーで走るキャプテン・アメリカとビリーを(恐らく)現地農民のピックアップトラックが追い越す。農夫は走りながらショットガンでビリーを撃ち殺す。驚いたキャプテン・アメリカがビリーの元へ駆けつけ、傷に革ジャンをかけてピックアップトラックを追う。ピックアップトラックはわざわざUターンしてキャプテン・アメリカを待っている。そして猛追する彼をもショットガンで撃ち殺す。これも極端ではあるが、アメリカの冷徹な現実だったのだろう。

(いま気がついたのだが、SteppenwolfのBorn to Be Wildの冒頭のエンジン音は、正にビリーを撃ったトラックを猛追するところのエンジン音が使われていた)

■タイトルについて(ネタバレが少しだけ入ります)

「禅」「オートバイ」「修理技術」 並べるとロートレアモンの詩のようだ。(解剖台の上のミシンと蝙蝠傘の偶然の会合、とかね)しかし、それぞれに意味が込められている。概要しか示せないので、本書を十分堪能した後にもう一度タイトルを振り返ってほしい。

「禅」は文字通り「禅」である。もちろん、上記のカウンタカルチャーが拠り所にした、方法としての禅やヨーガとは一線を画すものだ。日本人の大多数が無宗教と言われるが、仏教や禅、更には八百万の神といった概念に普段から接している分だけ理解しやすいと思う。

「オートバイ」は慎重に選択された言葉だ。例えば1枚のコインの描写は、機能に乏しすぎるし、大型戦艦は機能が複雑になりすぎる。同時に全体の俯瞰が困難だ。その点オートバイは、手に負える範囲の機能に分割され、総体として把握することも容易だ。スタートは人間とオートバイの対峙しやすさといっていいだろう(EFIの時代だったら事情は多少異なるかもしれないが)

更に、オートバイには重層的に意味が付加されていく。オートバイで走る行為は、己が世界の一部である事を認識しやすい。実際に彼らは、肉体的にもかなりハードな旅をしている。車のウインドウはTVショーと変わらない。

以降は私が付加した意味付けであり、本文には異なった形式で登場する。

一般的なオートバイに乗るときに、視界に前輪は殆ど入らない。視点を落とすと、ハンドルとメーターがあるばかりだ。状況に応じてハンドルを切り(正確には重心移動によってハンドルが切れるのだが)あるべき方向に進んでいく。ハンドルを握っているのは2人目のパーシグであるが、1人目のパーシグの記憶に加えて、その思考をたどる過程で膨大な知識を携えている。文化が進む切っ先としてのアナロジーであるように思う。

オートバイはその構造上、2つの車輪しかない。ライダーはほとんど意識することなくバランスを取っている。そして、ひとたびバランスを崩せば、不幸な事故が待っている。場合によっては命に関わる。状況を瞬時に判断し、バランスが取れるコース(見えないレール)を突き進むのがオートバイだ。レールの外側にあるのは何だろうか。

「修理技術」も慎重に選択された言葉だ。先ず、オートバイと対を成すものとして位置付けられている。例えば、オートバイ「製造技術」では不十分なのだ。共に歩み、不具合を類推し、オイル交換はもとより、チェーンの伸びや、タペット調整を行い、時にはボルトの頭をナメてしまう。

修理には、オートバイと人間の関係が存在するし、走り続けるにはなおさら親密にならざるを得ない。修理にはオートバイに対する精神的な姿勢が込められている。

例えば、「禅とおししいパンの焼き方」では発酵過程が見えないし手のくだしようもない。そして美味しいとは各人の尺度になってしまう。

例えば「禅と時計修理技術」ではどうだろう。機構としては充分かもしれないが、意味を付加するのが困難だ。

「禅とオートバイ修理技術」タイトルはこれしかありえない。地理的なロードストーリーとシャトーカは密接に関係しているし、物理的にも精神・思想的にも最も適した組み合わせだ。そして、2人目のパーシグはオートバイの中に「世界のすべて」を詰め込んでしまったのだ。

■【脱線】オートバイ、そして本書の装丁

旅に使用された車両は、ホンダCB77 スーパーホークである。著作の中では明記されていないが、Wikipediaの英語版で見つけた。車体はスミソニアン博物館に彼が着たレザージャケットと共に寄贈されているようだ。

□ エンジン型式 : 空冷4ストローク2気筒OHC 2バルブ □総排気量(ボア×ストローク): 305.0cc(60.0×54.0mm) □ 最高出力: 28.5PS/9000rpm □最大トルク:2.50kg- m/7000rpm □ミッション:4速リターン □全長 ×全幅×全高:2025×615×950mm □ホイールベース:1295mm □最低地上高:140 mm □タイヤ前・後:2.75-18・3.00-18 □燃料タンク容量:14.0L □乾燥重量:159kg https://lrnc.cc/_ct/16959850より引用

ベース車両は日本で発売されたホンダ・ドリームCB72スーパースポーツであり、これは250ccであった。CB77は大排気量が主流のアメリカ市場に参入すべく、エンジンを305ccにボアアップした派生車になる。エンジンサイズとしては中型車だ。旅を共にしたBMW R60の半分以下の排気量であるし、イージーライダーに登場するハーレーは1200ccだ。

排気量で劣るということは、普通に考えて給排気ポートを極限まで効率化して、高回転域でパワーを絞り出すしかない。(偏見だが)大味なアメリカの大排気量車に比べて、エンジンは繊細であり、普段の調整が重要になってくる。

本書にも、2人目のパーシグによるバルブ開閉のシステムの解説や、実際にタペット調整している場面が描写されている。文章で書くよりも、動画のほうがわかりやすいだろう。1:00あたりから、タペット調整が始まる。これは車で、カバーが外してある状態だが、タペットの働きと調整方法がわかると思う。バイクの場合、タペット調整窓があり、そこから動画にもある隙間ゲージ(シックネスゲージ)という薄い金属板を差し込んで調整する。

いずれにしろ、2人目のパーシグはかなりのバイク好きであったようだ。(私もCBに乗っているので、そこでも親近感が湧く)

単行本の装丁は、様々な工具の美しい写真だ。ボックスレンチやめがねレンチは良いとしても、ラチェットレンチがこの時代にあったか疑問だ。そしてアーレンキー(6角レンチ)はバイクには一般的に用いられない。(冒険に出る車両が+ネジよりも6角ネジの方が工具との接合面が多く、ネジ山がつぶれにくいという理由ですべて6角ボルトに交換する例もあるが、本書ではそこまではやっていないようだ)そして隙間ゲージ(シックネスゲージ)の写真を是非とも入れてほしかった。(本書の中の携行品リストにも入っていた)

文庫本の装丁は、上下巻に分かれていて、並べるとハーレーのV型エンジンになる。せめて、CB77とは言わないが、並列2気筒のエンジンの写真にしてほしかった。(エンジンを降ろさないと正面から撮れないから、面倒くさいことは理解しています。バイク好きの戯言です)

■最終章(かなりネタバレが入ります)

二人のロバート・M・パーシグの項で、1人目のパーシグの気性について触れた。生活のために大学で教鞭をとりながらも、別の大学を受講し、自らの研究を同時に行う。彼には結論に対するビジョンがあったため、系統的に学ぶのではなく、探偵のように膨大な書籍を読み漁る。この強大なエネルギーを、2人目のパーシグはレーザーに例えた。(アメリカ人ってレーザーが好きだなぁ)

レーザー発振器の「合わせ鏡」の中で共振・増幅されたエネルギーを光束として一気に放出する。そのエネルギーは遮るものを溶解させながら、紀元前600年以上に到達する。実に3000年近い射程距離だ。

そのエネルギーの源泉は何であったか。不幸なことに「怒り」だ。人間の感情の中で最も強いものだと思う。理性の教会たる大学の保身的な態度、3000年近く前に真実に到達していながら、それを覆い隠した過去の偉人、そして1人目のパーシグが見出した真実に理解を示そうともしない社会に対する強い怒り。

怒りのエネルギーを利用することは、短期的には有用かもしれない。しかし怒りは常に己を蝕む。1人目のパーシグは、本当に長い期間(恐らく10年以上)怒りの最中にいた。行き着く先は悲劇しかない。

本書は、過去の自分との邂逅の旅と書いたが、旅に出るためには相当の覚悟が必要だったはずだ。そして、1人目のパーシグが残した膨大なパズルのピースは殆ど埋まっていたのではないかと推察する。2人目のパーシグは、その確認の為に旅に出たのだ。そうでなければ、息子のクリスを同伴させたりはしないはずだ。

もちろん、目的地である1人目のパーシグが教鞭を取った大学、そして最後に学んだ大学に訪れた際には記憶が掘り起こされ、はまらなかったパズルのピースがはまり、新たな発見がある。そして、1人目のパーシグが狂気の果てに見出した真実に、再び最接近することとなる。それは(ある程度の予想はしていただろうが)あまりにも衝撃的であり、2人目のパーシグを飲み込んでいく。

その時に、ギリギリのところでクリスの一言が、2人目のパーシグを踏みとどまらせる。2人目のパーシグはクリスとともに困難に打ち勝ち、生還する。未来に対する希望と共に。

■序文について(ネタバレはありますが序文ですのでご容赦)

日本語版単行本には、出版10年後に記された序文が追加されている。そこには衝撃的な記載がある。クリスの死だ。暴漢に強請られ、抵抗したクリスは刺殺されてしまう。パーシグの心には決して埋めようのない大きな穴が開く。

前後して不思議なことが起きる。妻の懐妊だ。夫妻はその年齢から、中絶の手続きを進めていた。そして最後の話し合いの際に、大きく強烈なイメージがパーシグの元に訪れる。「何か間違っている!」

生まれてきた女の子はネルと名付けられた。ネルを見つめる眼差しには常にクリスがいる。そして、次作を執筆中に、ネルはパーシグのPCにイタズラをし、意味不明の文字列を入力する。いたずらっぽい目がパーシグに向けられる。

再び不幸に打ち勝つことが出来た。そして未来に対する希望がそこには確かにあるのだ。

そして、「禅とオートバイ修理技術」には続編がある。LILAだ

残念ながら邦訳はない。そして無謀にも購入してしまった。(Kindle版が150円ですよ奥さん。本書に感動した人なら買わないわけにはいかないですよね、そうですとも)

■翻訳について

本書は書籍として入念な作り込みがなされているが、基本的には哲学書だ。私には残念ながら、哲学に関する体系的な知識がない。ポストモダン建築が流行した際に、建築作品に対して附された哲学的、形而上学的な文章に触れる機会があり、哲学用語の幾つかは知っていたが、それは表面的なイメージでしかない。そして建築作品に付された文章は、作品に説得力を与えるための言い訳でしかなく、もし仮に1人目のパーシグが読んだら、即座にゴミ箱に入る種類のものだ。

それでも何度か、哲学書にチャレンジしてみたことはあった。しかしことごとく挫折した。気になる哲学者の著作を苦労して読み通しても、それは全体の一部でしかなく、また哲学全体を概観する入門書を読んでも、踏込みが足らず、登場する哲学者に生気を感じることはなかった。

当然、本書を読む前には身構えた。しかし意に反して、すべての言葉が自然に私の中に入り、吸収されていく。ロードストーリーの部分はまだしも、シャトーカの部分も、かなり突っ込んだ哲学的な記述が続く第四章も、苦もなく読み通すことが出来た。

第四章を読む際に、私は文字通り居ても立っても居られなかった。本を持ちながらウロウロし、読んではまたウロウロした。そして2回読んだ。難解だったからではない。あまりにもエキサイティングであったためだ。

これは、訳者の五十嵐美克さんの妙訳の賜物だと思う。訳者あとがきの中に、兒玉光弘さんを始め、多くの協力者さんへの謝辞が添えられているが、この波乱に満ちた物語を、パーシグの冷静で落着きのある、時には気難しいトーンで語り通すのは並大抵の努力ではなかったと感じる。パーシグの生きた人物像が読む者の傍らに、常に寄り添っていた。

試みに、Kindleのサンプルで読める範囲を、斜め読みだが原書で読んでみた。パーシグの文章には、文学小説に見られるような過度な修辞はない。出発点が科学者なのだろう。描写はありのままを、的確な単語で、平易に記載している。それでも、いやそれだけに、この種の文章は代名詞の使い方や「てにおは」に至るまで間違えることは許されない、細心の注意を持って、丁寧に訳されたものだと感じる。

■おわりに

このnoteは、書籍の紹介文としては、あまり魅力のないものだろうと思う。私が試みたのは、ミネソタからカルフォルニアに至るまでの白地図と、パーシグが置かれた状況や、人物像、その足跡を単線で簡潔に示しただけの、真っ白なページを提供することだ。ロードストーリーやシャトーカに触れることは極力避けたつもりだ。

地図と最低限のガイドは準備した。これで道に迷い、大きな回り道をすることは避けられるはずだ。あとは旅立つだけである。存分に楽しんでほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?