【番外編】ロシア軍人と一緒に旅したカザフスタンと、虹の下のサウナ小屋の思い出

コロナ時代突入前の頃のわたしは、思い立ってロシア語の独学を始め、まとまった休みが取れるたびにロシアやスラブ諸国の公衆浴場をめぐる小旅行を繰り返していました。パンデミック情勢が落ち着いたらじっくり訪れたい国のリストの中に、ウクライナもありました。

異国の地で人々の暮らしをのぞく旅は、感染症が蔓延していないことも前提ながら、そもそも平和で自由な日常が息づいた場所・時代だからこそありえたのだと…そしてそれは決して当たり前の風景ではなく、ある日突然、人々の望みや祈り虚しく根こそぎ失われてしまうものなのだとも、いまTVのなかで黒煙の上がる街並みや逃げ惑う人々の姿が、残酷に訴えかけてきます。

ワクワクしながら地図を眺め、聞いたこともない航空会社のチケットを購入して、翻訳ソフトとにらめっこしながら見知らぬ言語の本やサイトと格闘し、情勢に怯えずまだ見ぬ入浴文化の息づく国へと旅立つ…そんな興味本位の娯楽ができるのは、次はいつになるのだろう。

やはりしばらく次なる旅へは飛びたてなさそうなので、ならばいい加減、ずっと書けずに溜まっていた過去の訪問国のサウナ旅について、少しずつ思い返しながらここに書き綴ってゆくべきか、、、という気が、ようやくにわかに湧いてきました。

さてどの国の記憶から封切ろうか…と思い巡らしたとき、(理由は先を読んでいただければ察していただけると思いますが)まっさきに鮮明な情景や交わした台詞の蘇ってきた、カザフスタン旅の思い出について、今日は書きたいと思います。ただしいきなり【番外編】とつけているのは、今回は文書全体を通じてあんまりサウナが主役とも言えないからです(汗)

リトアニア編の連作のように、カザック・サウナ=ванна(ヴァンナ)について深堀りした情報や考察記事はまた次回以降に…ということで、今日は片田舎の村のとある小さなサウナ小屋のそばで一緒に時間を過ごした、あるロシア人男性との個人的な思い出話にしばしお付き合いください。

2018年5月に、隣国キルギスと併せて3週間ほどかけてゆっくり旅した、中央アジアの巨大国家カザフスタン共和国。基本は翌日の行き先も前夜に決めるような気ままな一人旅でしたが、終盤に、カザフスタン南東部の国立公園や奇岩奇景の続く秘境を、一週間ほどひたすらトレッキングして回るツアーに参加しました。

毎日、ワゴン車がその日の目的地の手前まで我々を連れて行ってくれて、そこから数キロ〜十数キロ自分たちの足で歩きながら絶景ポイント到達を目指すという、なかなかのアクティブツアー。夜は、翌日の旅の拠点となる無名の村で簡易宿泊所や民宿に泊まり、地元の方の歓待を受けたり家庭料理をいただく…という、決して贅沢快適ではないけれど旅人ゴコロをくすぐるプログラムとなっていました。

メンバーは、アルプス山麓にお住まいでトレッキングが趣味の健康的なフランス人老夫婦に、心理学博士課程に在学中のアメリカ人大学生と、ソ連解体後に家族でアメリカに亡命したというウクライナ人大学生のカップル、旧フィンランド領のカレリア地域(※1940年代に大侵攻を受けロシアに割譲されたエリア)に家のある純系ロシア人のバックパッカー男性、そしてわたしの計6名。

ガイドのウミさんは、一度も近隣国以外の国外に出たことがないというのに、語学勉強が大好きで、母国の公用語(カザフ語、ロシア語)以外にも英語、フランス語、トルコ語がペラペラの秀才大学生。このツアーガイドのバイト代を貯めて、いつかフランス語圏留学するのが夢だと話していました。

移動は基本、砂漠にかろうじて草が生えたようなステップ地帯の、ガッタガタのオフロード。ツアー中には例えば、タムガリタスと呼ばれるチベット文字やチベット仏教のお釈迦様の古い岩絵がいくつも眠るイリ川河畔の渓谷、土星かどこかに着陸したのかと見紛う奇岩だらけのアルティン・エメル国立公園、荒涼とした地に大規模で広がる鳴き砂の砂丘地帯などを訪ねました。毎日毎日、次々に立ちはだかる映画のセットのような異世界を自分たちの足で歩き、ワイルドによじ登り、寝そべり、その鮮烈な印象や感動を五感に刻んでゆきます。

もちろんそのとき目や肌に焼き付けた絶景の数々も忘れがたいものばかりでしたが、こうして少し時間が経ったいま、あのツアーに関して真っ先に思い出すのは、ツアーメンバーの1人であった、ロシア人男性のセルゲイとの数奇な交友のことです。

セルゲイの英語は片言で、かろうじて意思疎通可能という感じでしたが、グループでいるときはガイドさんはじめロシア語話者が半数近くいたおかげで、適宜彼らが通訳に入り、コミュニケーションを助けてくれていました。とはいえ言葉での意思疎通が不十分なぶん、彼が何を考えてるのかは当初からいまいちよくわからず、例えば職業を尋ねても言葉を濁すので、初日は一番謎めいた存在でした。

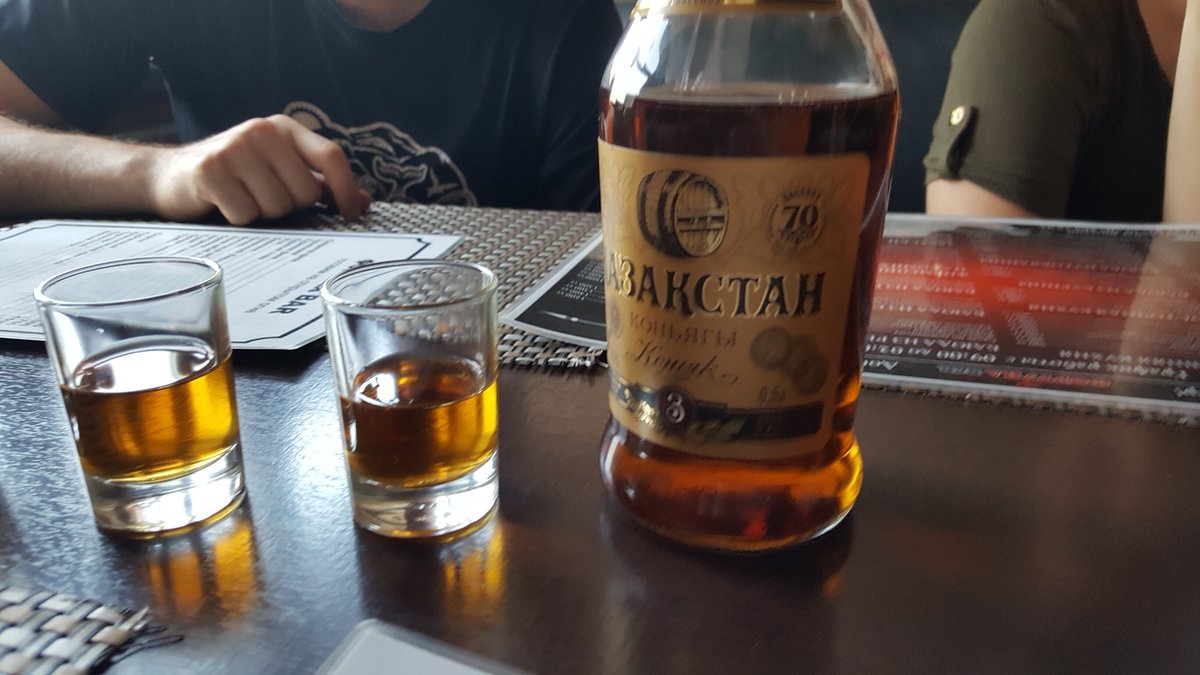

ただ、ややぽっちゃり体型の割にはトレッキングには相当慣れている感じで、みんながズルズル滑って足を取られている急斜面の岩場もひょいひょいと先導し、危険な箇所では「アヤナーー!プリーズハンド!」といって必ず手を差し伸べてくれたりと、現場で一番頼れる存在でもありました。そして毎度その日のトレッキングが終わった帰りのワゴンでは、早々とビールやカザフ・コニャックの瓶を開け、楽しそうにフライング晩酌を始めていました(笑)

彼の職業が何なのか、わたしがはじめに直感的にピンと来たのは、初日の宿舎で迎えた朝に、起床後の彼のベッドメイキングの異様なスピーディさと正確さを目撃したときでした(私とセルゲイだけは単身参加だったので、ツインルームしかないときは双方の合意のもとで同室生活してました)。セルゲイは、起床後どころかちょっと休憩でベッドに横になったあとですら、毎回かならずシーツや布団をピシッと整え、ブランケットもずれなくきっちり折りたたんでいたのです。

そしてさらに、ある肌寒い朝に彼が着ていた迷彩服ジャケットが、明らかに市場で買った私物と一線を画す本気度のものだったことから確信しました…。

彼は、軍人だ、と。

訊けばやっぱり、でした。そりゃあトレッキングも慣れてるわな。身元割れたなら致し方なし…といわんばかりに、その後は包み隠さず、すごい数の勲章が胸に光る職務写真をスマホで見せてくれました。エンジニア系で、位もどうやらかなり高いようです。旅のあいだに、他にもロシアの軍事訓練時の当たり障りないオフ写真をニヤニヤしながら見せてきたっけ。ちなみに待受写真は、実家で飼っているキュートなチワワでした(笑)

わたしがなぜベッドメイキングからピンときたかというと、フィンランドでも徴兵制のときに、ピンッカ・プンッカという、軍宿舎での厳しいベッドメイキングの日常訓練があると予備役の友人たちから聞いていたからです。布団カバーに使われている細かなギンガムチェックのマス目が、折りたたんだとき横からも縦からもずれていないくらい正確に、かつ迅速に布団をたためないと、回ってくる監視官にすぐやり直しさせられる…という、兵役中の鉄板珍エピソードのひとつなのです(笑)

言語コミュニケーションの限界で詳しいことまでは理解できなかったけれど、彼によれば、たとえばロシア兵はパスポートも特殊で入国可能国が限られているし、国内ではお酒もほとんど飲めないから、こうしてロシア語の通じる"旧ソ連国"へ定期的に旅に出て、羽を伸ばしつつローカルのお酒をしこたま飲むのがリフレッシュ法らしいです。そんなわけで、ローカルショップに立ち寄るたびにカザフ・コニャックボトルを買い込み、夕食時にはみんなに振る舞いまくってました。

特にわたしは、部屋やワゴンの座席も一緒だったしずいぶん彼に気に入られてたので(笑)、「アヤナー、日本とロシアの友好を願って!」と、旅中に何度乾杯させられたか…ただこのカザフ・コニャックはこれまでの私のコニャックイメージを覆す美味しさで、度数は高いけどなぜかあんまり酔わないので、毎度喜んで戴いてましたし、ついにお土産にも買って帰りましたが笑

そんなふうに、セルゲイともだいぶ距離が縮まった(と思い込んでいた)ある日、彼がショットにコニャックを注いでいつものように「日本とロシアの友好に乾杯!」と盃を掲げてきたので、「日本との友好も切実だけど、むしろ(わたしが住んでいる)フィンランドへの不可侵を誓って乾杯してくれないかねえ?」と、軽いノリで尋ねてみたんです。そしたら、明らかにいつものノリとは別次元の、曖昧な苦笑いだけが返ってきて……そこには何かドキッとさせられる不穏なインパクトがありました。。。

嗚呼、そりゃフィンランドも徴兵制度に力を入れるし、まだまだフィンランドは迂闊にNATO加盟宣言できないわな…と、このときぼんやり実感したものです(いっぽうここ数週間で、フィンランドの世論がついにNATO加盟賛成派に傾くという転換期も迎えたわけですが…)

その後、日に日にメンバー全員が打ち解けあって一体感も強まり、少しシリアスな歴史や政治の話なんかも互いにするようになってきたなかで、セルゲイだけは(語学力どうこうではなく)いつも明らかに慎重なようすでした。誰かが興味本位でお国のP大統領のことを聞きだそうとしても、「僕たちはいつ何時もどんなささいな情報も絶対漏らせないし、国のトップに対するコメントや私見を述べることも固く禁じられているから…」と(ロシア語通訳を介して)無表情で釈明していました。その代わり、彼は愛する奥さんと家族とチワワの話をたくさん聞かせてくれて、「もし退軍したら、まずは奥さんとモルディブに行きたい。いまの僕のパスポートじゃ無理だから」と照れながら話していました。

また、サティという小さな集落の邸宅に民泊させてもらっていたときに、こんなこともありました。アイスホッケーが大好きな彼は、ちょうどそのとき行われていた世界選手権の結果を道中も逐一チェックしていて、時間が合えば携帯から観戦していたんです。そしてフィンランドvsアメリカ戦の日、ちょうど午後から天気が崩れてメンバーは民宿でそれぞれに時間を持て余していたのですが、わたしはセルゲイに誘われて、一緒に試合のテレビ観戦をすることになりました。ツアーメンバー内にはアメリカ国籍も2人いたわけですが、「僕は今日はフィンランドを応援するよ」とこそっと耳打ちしてくれて、試合中はフィンランド選手のパーソナルデータについてもたくさん解説しようとしてくれました。このスポーツをきっかけに、わたしの居住国と彼が守る国との高い隔たりの壁がほんのちょっとだけ砕けた気がして、安堵というのか、シンプルに嬉しかったものです。

(ちなみに、フィンランドが大勝。いつのまにか一緒に観戦してたアメリカ人が「セルゲイったら、随分フィンランド国選手にも詳しいけど、まさかその選手たちもいずれ自分たちの手中に収めようとしてるんじゃないでしょうね」とキツいアメリカンジョークを飛ばして去っていった。。)

同じ無名の旅人としての彼は、終始間違いなくいいヤツだったし、一緒にいて楽しかったし、心強かった。かの国の国籍を背負った一般の人々はもちろん、いまどこかの戦地に赴いている兵士たちのなかにも、出会う場所が違えばいい友達になれる人だって大勢いるはずなんだと、彼のおかげで、今もそう頭で考えることができる。でもできるからこそ、この救いようのない現状がいっそう辛い。

あまり現実的に想像したくはないけど、セルゲイはいま、どこで何をしているだろうか。…せめて、彼とはいつかまた旅人同士としてコニャック片手に再会できればいいのにと、うつろに願うことしかできない。

そんなコニャック三昧のトレッキングツアーのラスト数日間を過ごしたサティという村と、そこで泊めていただいた民宿は、いま思い返しても本当に居心地がよかったんです。そこらで牛が草を喰むひなびた路地はどこを切り取っても素朴で絵になるし、ホストマザー手作りのローカルフードは外れなく美味しいし、定時に聞こえてくるアザーンの歌が珍しくすごく上手(笑)

毎晩、ホストファミリーの娘さんたちや村のカルチャースクールの先生、その他ご近所さんなどが自然と集まってきて、民族楽器や舞踏を教えてくださったりもしていました。

そして何より、毎日トレッキングから帰ってきたら、すでにホストが温めてくださっている庭の薪焚きサウナ小屋のありがたさ!!カザフ語ではванна(ヴァンナ)と呼ぶそうですが、ロシア語の「バーニャ」で呼ぶ人も多いようですし、サウナでももちろん通じます。

じつはこの村では、集落全体での一日のお湯の供給量が決まっているらしく、夕方以降のシャワータイムには冷水しか出ない…ということも茶飯事なのだそう。だから、一般家庭の庭にはだいたい簡素なサウナ小屋が建てられていて、薪でストーブを温めると同時に付属ボイラーでお湯も沸かしておき、サウナのなかでロウリュを浴びつつ熱湯を冷水でうめて洗体に使う…という入浴法が、現代にまで息づいているのだそうです。

この手法は、電気のないフィンランドのサマーコテージのサウナ小屋では現役ですが、日常生活おいて、この昔なつかしのサウナ利用法を実践している人々が、国をいくつも隔てた先の集落にまだいるのだ…という事実を知って、いたく感激したものでした。

フランス人夫婦もアメリカ人カップルも、北欧・ユーラシア大陸に息づくスタイルのサウナ浴は初体験だったようですが、すべての行程を終えた帰りのバスで「あのサウナ体験が一番良かったかも!」というくらいに、サウナが気に入った様子でした。セルゲイも、「実家にもこれとほとんど同じのがあるよ」と得意げ(笑)サウナの伝統とその魅力は、やはり国境を超えるのです。

最終日には、夕方に一雨降って、ちょうどサウナから上がったタイミングで、小屋の上にか細い虹が出現していました。こんなにも平和と希望に満ち溢れた、あらゆる愛おしい風景や日常が、どうかこれ以上、何者にも脅かされずずっと守られますように。今さら空虚にも思えるけれど、思いを馳せて祈ることくらいしか、もうできない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?