「在りし世の面影」歌詞と曲の紹介

2022年3月、「在りし世の面影」というアルバムを出しました。

以下の動画で試聴できます。

「ユウヤケヤモリ」で検索すると、Apple Music、Spotifyはじめ各種音楽配信サービスで聞くことができます。

この記事では、その収録曲の歌詞と曲紹介をします。

※マニアックな聞き手 / 音楽の作り手向けの「元ネタ解説」記事はこちら

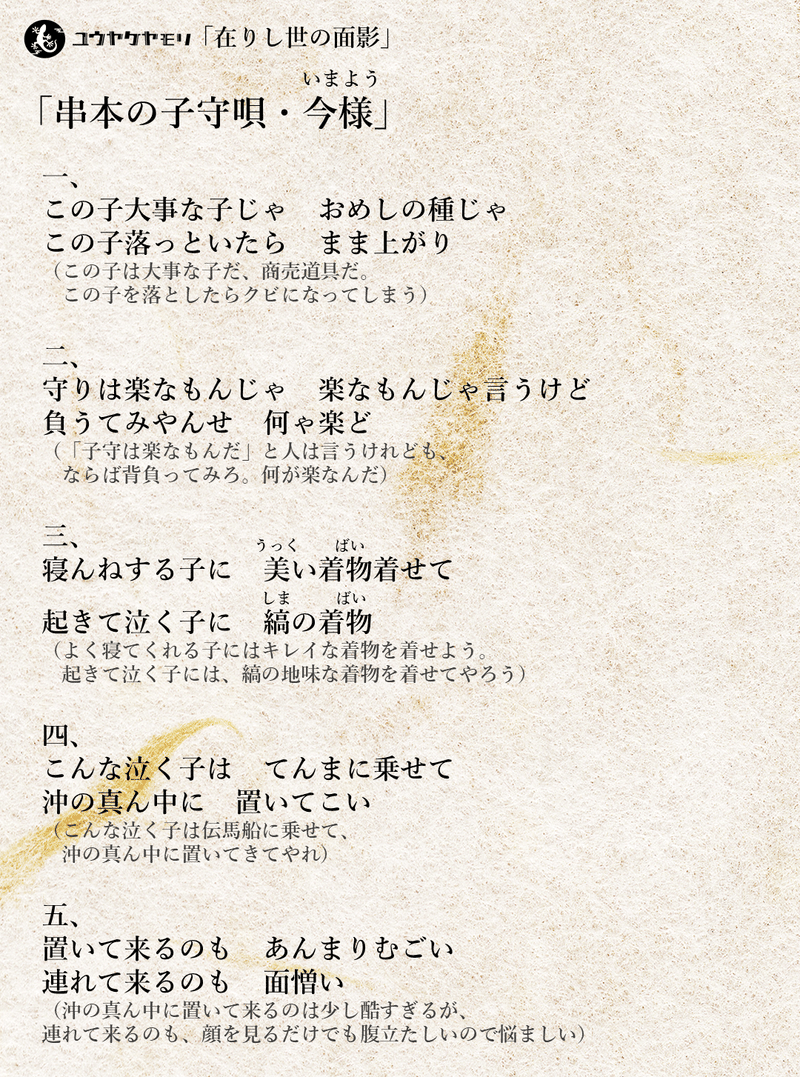

1. 串本の子守唄・今様

和歌山県の串本で歌い継がれてきた民謡です。

「子守唄」というと、子供をあやす優しい歌……というイメージですが、

この曲では初っ端から

「この子は大事な子だ、商売道具だ。この子を落としたらクビになってしまう」

という、なかなか強烈な内容が歌われています。

昔、子守をするのが生みの親ではなく、貧しい家から働きに出てきた子どもたちだった時代の歌です。

歌詞の持つチカラに圧倒されたので、ギターやシンセサイザーの伴奏をつけて歌ってみました。

2. もう一度生きてやる

日本っぽいメロディをファンクな演奏に載せた、オリジナル曲です。

歌詞を書くとき、茨木のり子「自分の感受性ぐらい」をよく読んでいました。

仕事は難しいし、音楽も難しいし、へこたれそうな時期だったので。

そんな中で自分を奮い立たせる言葉は何だろう?というのを考えてみて、「もう一度生きてやる」というフレーズを仕上げました。

3. ふじの山・今様

音楽の授業とかでおなじみの「ふじの山(富士山)」のアレンジです。

もとはゆっくりした曲ですが、あえて軽快なテンポにしてみることで逆に富士山ののびやかな感じを描けるんじゃないかと思い、ジャズ調のアレンジにしてみました。

4. 写真立て

わらべうたをイメージして作ったオリジナル曲を、レゲエのリズムでアレンジしました。

もともとペットロスの悲しさを昇華するため書いた曲ですが、悲しくしすぎるのもつらいと思い、レゲエの軽妙な雰囲気をまぶしてみました。

それでもさすがに抑えられない感情を表現するため、最後のサビではギターをかなりうるさく鳴らしています。

5. もみじ・今様

音楽の授業とかでおなじみの「もみじ」のアレンジです。

どうアレンジするかいろいろ試してみた結果、紅葉の時期にJRが流しているCMのBGMのイメージが思い浮かんだので、カントリーのリズムで演出してみました。

このアルバムのなかで飛び抜けて聞きやすく明るい曲だと思っています。

6. 名前呼んでぇな

日本っぽいメロディをネオソウルというジャンルにアレンジした、オリジナル曲です。

実体験をもとに、元カノにはこんなふうに思われていたのではというのを歌詞にしました。なので、ボーカルの音域も女性の音域で歌いました

関西弁でシリアスな内容を歌い上げるというところも一つの挑戦です。

リズムにこだわった曲になったので、体を揺らしてノッてみてください。

7. デカンショ節・今様

兵庫・丹波篠山の民謡をロックにアレンジしました。

私の父方が篠山ではないにせよ丹波のほうだったり、

歌詞に「灘のお酒」「赤門の前で」などゆかりのある言葉が出てきたり、

そういった点で縁を感じて演奏してみました。

8. 闇夜の砂漠

暗~いオリジナル曲です。

2020年のゴールデンウィーク、ご時世がはじまり感じていた先行きの不安に、当時の仕事で感じていたつらさを混ぜ込んで作りました。

イメージとしては、「砂漠だらけの辺境に住み、明日にも死ぬんじゃないかと怯えつつ僅かな希望に祈りを捧げる」ような曲です。

9. さくらさくら・今様

音楽の授業とかでおなじみの「さくらさくら」のアレンジです。

ピアノ弾き語りでほの明るい感じにすることで、桜を見たときのほわっとするような、新年度に向けて気が引き締まるような、そういう気持ちを表そうとしてみました。

EX. アルバムのコンセプト

10代の頃から世界の音楽を聞くなかで、

「なぜここまで日本伝統音楽と現代の音楽は切り離されてしまっているのか?ブルースやクラシックを通して、アフリカや欧米の伝統音楽は現代に生きているのに。中国、インド、アラブ世界では、伝統楽器を欧米流のポップスにうまく取り入れているのに。」

というようなもやもやをずっと抱えてきました。

そのもやもやに対する回答として、このアルバムをつくってみました。

三味線や尺八などの伝統楽器に関しては、まだ僕自身効果音としてしか扱えず、雑な『和風』になりそうだと感じたので、あえて使っていません。

伊福部昭の精神をもって、慣れ親しんだバンドサウンドの上で『日本らしさ』を表現することにチャレンジしました。

こういう、日本伝統音楽をポップス流に解釈する作品の数はそうないのですが、そのなかでもすぐれた作品がいくつかあります。

たとえば調草子 Kaori-ne『一の巻 Daikoku mai』は、

一流の民謡歌手や邦楽家が参加しつつ、とてもセンスのよいアレンジがなされていて、僕の永遠の目標です。

ほかにも寺尾紗穂『わたしの好きなわらべうた』シリーズも、

とてもいい仕事だなと感じます。

ただ、僕のようなバンドサウンドに慣れた耳からすると、

この方々の作品はかしこまって聞くような、そんな距離を感じてしまうのも事実です。

なので、僕にとってもっと馴染みのある音で、でも『日本らしさ』を強烈に感じられるような、そんな作品をめざしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?