徹底解説!純御巫デッキ紹介【遊戯王マスターデュエル】

序文

皆さん、こんばんは。

今回は『遊戯王マスターデュエル』に新規実装されたテーマ"御巫"を使った純【御巫】デッキの紹介記事になります。

……なんでこんなに純構築であることを強調しているのかって?

そりゃあ、まぁ、がっつり"壊獣"と組み合わせて後攻ワンキルを狙ってきたり、他の儀式テーマと合わせた構築があったり、そもそも《オオヒメの御巫》の出張性能がそれなりに高かったりして、なかなかシンプルな構築を見つけるのが難しかったので……

とはいえ、純構築は純構築で、それなりに他との差別化もできているはずなので、そのへんも含めて、今回の解説を見ていってもらえたらなーと思います。

メインコンセプト

まず、そもそも、この"御巫"というテーマはなんぞやという話から。

"御巫"は数枚のメインモンスターと数多くの装備魔法カードからなるテーマで、その最大の特徴は、メインモンスターの"御巫"たちが持つダメージ反射効果。

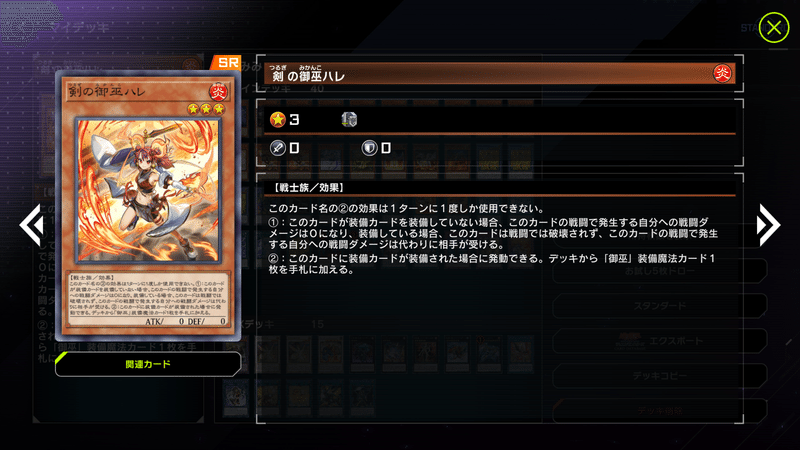

《剣の御巫ハレ/Ha-Re the Sword Mikanko》

効果モンスター

星3/炎属性/戦士族/攻 0/守 0

このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。

(1):このカードが装備カードを装備していない場合、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になり、

装備している場合、このカードは戦闘では破壊されず、

このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは代わりに相手が受ける。

(2):このカードに装備カードが装備された場合に発動できる。

デッキから「御巫」装備魔法カード1枚を手札に加える。

装備カードを持っていない時は戦闘ダメージが0になるだけですが、装備カードを持っていると戦闘破壊耐性に加え、その戦闘で発生する戦闘ダメージは全て相手プレイヤーが受けてくれます。

そして、これら"御巫"モンスターは全て攻撃力が0のため、戦闘を行った相手モンスターの攻撃力がそのまま相手プレイヤーへの反射ダメージとなるわけですね。

加えて、これら"御巫"モンスターをサポートする"御巫"装備魔法には、装備モンスターに効果耐性を付与する効果も備わっています。

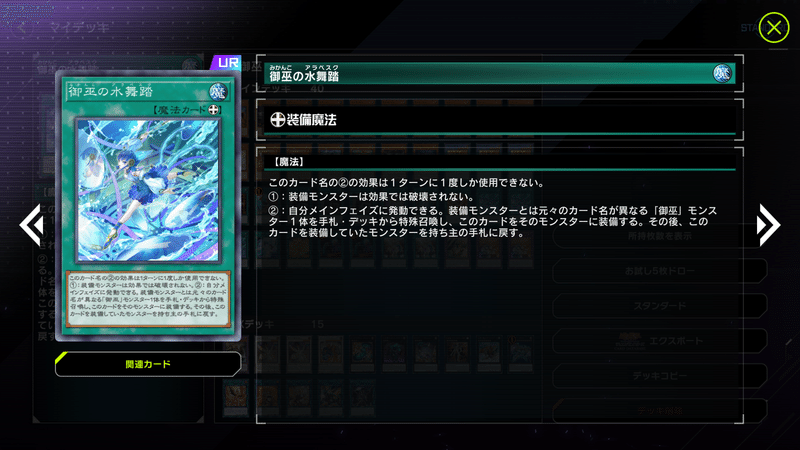

《御巫の水舞踏/Mikanko Water Arabesque》

装備魔法

このカード名の(2)の効果は1ターンに1度しか使用できない。

(1):装備モンスターは効果では破壊されない。

(2):自分メインフェイズに発動できる。

装備モンスターとは元々のカード名が異なる「御巫」モンスター1体を手札・デッキから特殊召喚し、

このカードをそのモンスターに装備する。

その後、このカードを装備していたモンスターを持ち主の手札に戻す。

これらのカードを組み合わせて真っ当な方法では突破できない無敵の巫女を作り上げ、自爆特攻による反射ダメージで相手のライフポイントを攻める。

それが、この"御巫"というテーマの大まかな方向性になります。

……ただし、この悪鬼渦巻く現代遊戯王の環境。

ちょっと戦闘破壊耐性やら効果破壊耐性やらが付いた程度で相手が対処に困ることはそうそうないんですよね。

なので、どちらかというと、少しの妨害とそれなりの耐性で相手のワンターンキルを防ぎ、返しのターンで相手の盤面を掃除しつつ勝ち筋を通しに行くとか、そういった動きをすることが多いです。

なんなら、その"盤面を掃除する能力"の方が秀でているかも?

デッキレシピ

後攻からの展開に特化した構築もある

メインデッキ 40

モンスター 20

1《焔聖騎士-ローラン》

3《増殖するG》

3《宣告者の神巫》

1《幽鬼うさぎ》

3《灰流うらら》

2《剣の御巫ハレ》

1《鏡の御巫ニニ》

1《珠の御巫フゥリ》

1《雷撃壊獣サンダー・ザ・キング》

1《壊星壊獣ジズキエル》

3《オオヒメの御巫》

魔法 17

1《ハーピィの羽根帚》

1《増援》

3《儀式の準備》

1《愚鈍の斧》

1《諸刃の剣》

1《御巫の火叢舞》

3《御巫の水舞踏》

1《御巫の誘い輪舞》

1《御巫舞踊-迷わし鳥》

2《墓穴の指名者》

2《伝承の大御巫》

罠 3

1《御巫の契り》

2《御巫かみくらべ》

EXデッキ 15

1《旧神ヌトス》

2《虹光の宣告者》

1《パワーツール・ブレイバー・ドラゴン》

1《No.49 秘鳥フォーチュンチュン》

1《幻影騎士団ブレイクソード》

1《ダウナード・マジシャン》

1《交血鬼-ヴァンパイア・シェリダン》

1《迅雷の騎士ガイアドラグーン》

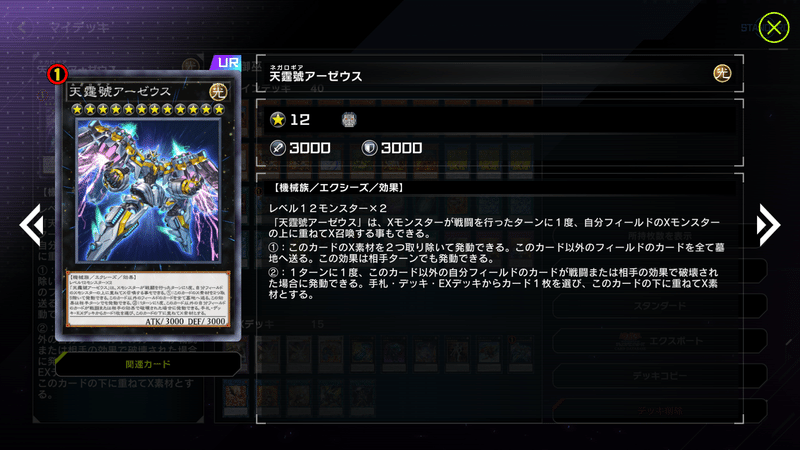

1《天霆號アーゼウス》

1《トロイメア・フェニックス》

1《灼熱の火霊使いヒータ》

1《照耀の光霊使いライナ》

1《ヴァレルソード・ドラゴン》

1《閉ザサレシ世界ノ冥神(サロス=エレス・クルヌギアス)》

キーカード紹介

手札のこのカードを公開するだけでデッキの"御巫"カード全てにアクセス可能という【御巫】デッキの強力なメインエンジン。

それでいて、このカードも《儀式の準備》や《宣告者の神巫》などで容易にサーチできるため、大抵の場合はこのカードから動き出すことになります。

……ただし、この《オオヒメの御巫》でサーチする対象は、先攻後攻や他の手札の内容次第で最適解が複雑に変化します。

こればっかりは文章で説明しきれるものではないので今回は割愛しますが、とりあえず、最優先でサーチすべきは、後述するこのデッキのもう1枚のキーカード《御巫の水舞踊》だということだけ覚えておいてください。

最初の内はそれで最低限の動きができるはずです。

装備モンスターを手札に戻し、デッキから別の"御巫"モンスターを特殊召喚する、純【御巫】デッキの真のキーカード。

たまに【御巫】デッキ=《オオヒメの御巫》がヤバいと認識している人がいますが、純構築の場合、本当にヤバいのはこっちです。

というのも、このカード、こちらが先攻なら自分のモンスターをバウンスして別の"御巫"をサーチするだけのカードですが、後攻の場合、このカードを相手モンスターに装備することで、相手モンスター1体を場からどかしつつモンスターを展開するというトンデモアクションをかまします。

しかも、"御巫"モンスターは装備カードを装備した時に固有効果が誘発するため、場に出した"御巫"モンスターの効果でさらにアドバンテージを得ることができます。

……いや、ほんと、なんなんでしょうね、このカード。

そんな《御巫の水舞踊》でサーチしてくる"御巫"下級モンスターの1体。

主に後攻の時やゲーム中盤以降に持ってくるモンスターで、このカードから戦況に合わせた"御巫"装備魔法をサーチすることでゲームメイクをしていきます。

また、こちらが先攻の時でも、このカードに《御巫の水舞踊》を装備する初動はとても強力で、後々役立つ2枚目の《御巫の水舞踊》などをサーチしながら《水舞踊》で後述する《珠の御巫フゥリ》にアクセスする動きが、後続を確保しながら最低限の先攻展開に留めたいこのデッキの方向性にピッタリ合ってるんですよね。

それに、場合によっては《灰流うらら》や《無限泡影》を撃たれても、最低限のリソース確保はできるので、初動に困ったら《剣の御巫ハレ》と《御巫の水舞踊》を揃えるようにするのがベストなのかなーと。

これも手札の内容次第だったりするんですけどね。

《御巫の水舞踊》でサーチしてくる"御巫"下級モンスターの1体。

というか、先攻の時は大体この子を持ってきます。

なにせ、③効果で"御巫"罠カードをサーチしながら②効果で場の"御巫"カードに対象耐性を付与するので、これ1枚で先攻時の理想的な展開がほぼ完成するんですよね。

先攻展開のルート自体はいろいろあるんですが、基本的にはどれも装備付きの《フゥリ》と"御巫"罠が並びます。このゴールはどのルートを通っても変わりません。

それだけ、この対象耐性付与が重要ということです。

……いや、まぁ、そりゃあ、自身で戦闘破壊耐性と対象耐性を持っている上に、"御巫"装備魔法で効果破壊耐性まで持っちゃったらね。相手にされて辛いことは積極的にやっていきます。

《御巫の水舞踊》でサーチしてくる……ことはあまりないですが、一応"御巫"下級モンスターの1体。

平常時に使用することはあまりないですが、自分が先攻で、手札に余剰展開を行う余裕がある場合、追加の妨害要員として場に出すことがあります。

あと、単純に《御巫の水舞踊》でサーチする"御巫"モンスターの水増しという役割も。

ゲームが長引くと、すぐにサーチ先が枯渇するので。

手札の《オオヒメの御巫》を特殊召喚したい時に使うカード。

また、それ以外にも、単純に手札の"御巫"モンスターを特殊召喚する展開手段として使ったり、②効果で欲しい"御巫"カードを墓地へ送ってから《御巫の火叢舞》や《オオヒメの御巫》の③効果などで釣り上げたり、使い方は様々です。

場のモンスター1体にデッキから装備魔法1枚を装着する罠。

主に《珠の御巫フゥリ》でサーチしてくるカードですね。

コントロール奪取効果を持った《御巫の誘い輪舞》を相手モンスターへ張り付けて展開を妨害したり、後述するこのデッキの勝ち筋《諸刃の剣》をサーチして勝ちに行ったりと、いろいろ器用な使い方ができる1枚です。

一般的な構築では1枚採用に留まっていることが多いですが、このカードを素引きした際に、素引きした1枚目を《オオヒメの御巫》で捨てて《珠の御巫フゥリ》で2枚目をサーチするような動きをしたかったので、今回の構築では2枚に増量しています。

別に1枚でも大丈夫だとは思うんですけどね。

①効果で《虹光の宣告者》を墓地へ送る

③効果でデッキから儀式モンスターをサーチする

キーカード《オオヒメの御巫》をサーチするカード。

通常、この手のカードを何枚もデッキに入れる時は《オオヒメの御巫》と一緒に引いた時に困らないよう、2種類目のサーチ先となるカードを積んだ方が良いのですが、今回は《オオヒメの御巫》の2枚目を引いても、彼女のサーチ効果の折に嵩張ったやつを捨ててしまえばいいと思い、その手のカードの採用は見送ることにしました。

入れるなら《イリュージョン・オブ・カオス》と、そのサーチ先となる《マジシャンズ・ソウルズ》を1枚ずつ採用する形になるんですが、ぶっちゃけ、こいつらを引いたところで特に嬉しいこともないのでね……

各種サーチで状況に合わせてサーチするカード群。

墓地の"御巫"モンスターを蘇生しつつ相手の場を都合よく調整できる《火叢舞》に、シンプルながらも強力なコントロール奪取《誘い輪舞》、いろいろ小回りが利く《迷わし鳥》と、少数ながら精鋭揃いの装備カードが揃っています。

本当はテーマ内にもう一種類《御巫の祓舞》というカードもあるのですが、微妙に使いづらかったので今回は採用を見送りました。

雑に1妨害増やすことができるので、場合によっては入れてもいいかも……?

"御巫"カードではないですが、あまりの"御巫"モンスターとの相性から名誉"御巫"カードと言われたり言われなかったりする1枚。

そのシナジーの最たるものと言えば、やはり《諸刃の剣》を相手モンスターに装備した時の反射ダメージの倍加でしょうね。

このカードを装備した相手モンスターに"御巫"モンスターで自爆特攻を仕掛けることで「戦闘ダメージはお互いのプレイヤーが受ける」デメリットのうち、自分に来るダメージだけが"御巫"の効果によって反射され、結果的に2倍の反射ダメージを相手プレイヤーに与えることができます。

攻撃力2000以上の相手モンスターにこれを装備すれば、"御巫"1体の攻撃で8000ダメージを叩き出すことも。

また、装備魔法なのでピン積みでも《パワーツール・ブレイバー・ドラゴン》や《御巫かみくらべ》などでサーチできる点や、自分の"御巫"モンスターに装備して2000打点のモンスターを作れる点など、このデッキと【御巫】デッキの相性の良さは筆舌に尽くしがたいですね。

とりあえず1枚はデッキに入れておきたいカードです。

デッキから"御巫"モンスターを特殊召喚し、そのモンスターに装備魔法をくっつける罠。

《御巫かみくらべ》を既に手札に持っている時に《珠の御巫フゥリ》からサーチする罠の2種類目で、主に《鏡の御巫ニニ》を特殊召喚して妨害の数を増やす用途で使用します。

ただし、このカードをその用途で使う際には、手札か墓地に余分な装備魔法を用意する必要がある点に注意が必要です。

あらかじめ《御巫舞踊-迷わし鳥》を墓地へ送るなどしておきましょう。

戦略・デッキの回し方

【御巫】デッキの戦略は基本的にはコントロール(防御)寄りで、相手が手札誘発や罠を構えていそうなうちは無理に攻めず、フィールドを掃除しながら《剣の御巫ハレ》《珠の御巫フゥリ》などで着実にハンド・アドバンテージを稼いでいきます。

そのため、先攻の時の展開も、無理に先攻制圧を完遂するようなものではなく、超耐性+少数の妨害で相手ターンを生き延び、次のターン、残した手札で盤面を捲り返すようなプランにするのが望ましいです。

手札がしっかり残っている点に注目

そう、例えば、こんな感じのね。

このあと《御巫かみくらべ》をセットしてエンドすると、戦闘破壊耐性・効果破壊耐性・対象耐性を持った《珠の御巫フゥリ》を《御巫かみくらべ》による妨害の上から対処しなければならなくなるので、相手からすると地味に厄介です。

あとは、手札に"御巫"系カードをごっそり引いた場合や《宣告者の神巫》が絡んだ場合など、

それを《御巫の火叢舞》などで釣り上げるパターン

その①効果と②効果の合わせ技で《迷わし鳥》をデッキから墓地へ送り

その効果で《フゥリ》を墓地から釣り上げるパターン

多少は追加の妨害要員を出すことができますが、それでも、基本的に深追いはせず、少なくとも《オオヒメの御巫》は手札に残しておく(一度場に出しても《御巫の水舞踊》で手札に戻してしまう)イメージで回すのが、このデッキのセオリーとなります。

そして、後攻の時は、先ほど語った通り《御巫の水舞踊》が火を吹きます。水舞踊なのに火とはこれいかに

相手が自信満々に出してきた強力なエースモンスターをこれ1枚でバウンスしつつ、デッキから《剣の御巫ハレ》を特殊召喚し、その効果で追加の"御巫"装備魔法をサーチと……

一体何枚分のアドバンテージを稼いでいるのかって感じですが、これぐらいのインチキは現代遊戯王だと日常茶飯事なので、気にせずやっていきましょう。

そうして、盤面がいくらか平和になり、相手の妨害がなさそうだなと感じたら、そこでようやく勝ち筋を通しに行くかどうか考え始めます。

まずは、相手の場の攻撃力2700以上のモンスターに"御巫"モンスター3体で特攻するパターン。

これは単純に2700×3=8100反射ダメージで勝つという、比較的わかりやすい勝ち筋ですね。

とにかく"御巫"モンスターを3体並べるだけですから。

おまけに、この勝ち筋は相手のデッキや行動に依存しているように見えて、実際は"壊獣"モンスターや《御巫の火叢舞》などで相手の場を操作することも可能なため、かなり現実的に達成しやすい勝ち筋となります。

次によくあるのが《諸刃の剣》を絡めたパターン。

単純に《諸刃の剣》を相手の攻撃力2000以上のモンスターに装備して2倍反射ダメージ1回、もしくは攻撃力0以上(つまり誰でも可)のモンスターに装備して2倍反射ダメージ2回といった感じですね。

他にも、相手がモンスターを全く展開してこない場合、適当な"御巫"モンスターに《諸刃の剣》を装備し、相手を直接攻撃していくこともしばしば。

あとは、まぁ、レアケースですが、《オオヒメの御巫》の装備効果がバトルフェイズ中でも発動可能なことを活かし、《諸刃の剣》を持ったモンスターで攻撃→何らかの手段でそのモンスターを場から離す(そうすると《諸刃の剣》が墓地へ行く)→《オオヒメの御巫》で《諸刃の剣》を自分に装備→攻撃という2回攻撃パターンも一応あるらしいです。

筆者はやったことないですけど。

……と、まぁ、基本の勝ち筋はこの2つになりますが、それ以外にも、雑なエクシーズ召喚から4素材持ち《天霆號アーゼウス》で盤面を制圧しきったり、《御巫の火叢舞》などで無理やりリンク数を伸ばして《アクセスコード・トーカー》といったリンク4フィニッシャーを呼ぶなど、外部の汎用大型モンスターに頼る勝ち方もあります。

特に4素材《アーゼウス》の方は、消耗戦の果てに出てくると大抵ゲームが終わるので、使用率はそこそこ高めですね。

エクシーズ素材を4つ持ってると効果を2回も使える

いや、ほんと、なんで複数回使える調整にしたんだろうな……

ただ、ひとつ注意点として、この【御巫】デッキは他のデッキほど雑にモンスターを展開すれば勝てるというものではないので、常にこういった勝ち筋の意識が必要になります。

そのため、他のデッキほど適当に回していたら勝っていたという場合が少なく、人によっては弱いと感じることもあるかもしれませんが、勝ち筋の意識と、そこに至るためのゲームメイクをしっかり段取っていけば、自然と勝率も上がってくるデッキなので、そこは諦めずに挑戦していってほしいです。

ある意味、プレイングが鍛えられるデッキかも?それだけ扱いが難しいデッキという見方もあるが

相性の良いカード紹介

まずは、今回のデッキに採用していたものから。

高い反射ダメージを叩き出すためには、相手の場に都合のいい的が必要になりますよね。

そのため、相手の厄介なモンスターを処理しながら、相手の場に高打点のモンスターを供給できる"壊獣"とこのデッキは猛烈に相性が良いです。

おまけに、まだ反射ダメージにこだわる段階でなかったとしても、このカードと《御巫の水舞踊》を組み合わせることで相手のモンスターを(耐性を無視して)除去しながら展開するという、環境最高峰のモンスター除去コンボが成立してしまいます。

今回のデッキレシピでは2枚しか採用していませんが、余裕があれば3枚目4枚目と採用していきたい優秀なカードですね。

《剣の御巫ハレ》と戦士族繋がりで《増援》を共有できる疑似装備魔法で、おまけに《オオヒメの御巫》で手札から捨ててエンド時に後続をサーチしたりと、なかなかいぶし銀な活躍をしてくれる1枚。

今回のデッキレシピは《オオヒメの御巫》や《御巫の水舞踊》のサーチが《灰流うらら》などで妨害されても追加のアクションが取れるような、2アクションを安定して行う構築にしたかったので、雑に"御巫"モンスターと装備魔法のセットを揃えやすくするために《増援》と共に採用しました。

使ってみた感触としては、必須ではないだろうけど、とりあえず噛み合いはするという感じですね。少なくとも、初手に引いて困ることはあまりありません。

とはいえ、決して強いカードでもないので、汎用カードの枠を拡張したい場合や、他のサブギミックに手を伸ばしたい場合などは抜いてしまっても問題ないと思います。

自由枠ってやつですね。

《御巫かみくらべ》でモンスター効果を無効にするために採用したカード。

最初は《御巫の誘い輪舞》を素引きした時に《御巫かみくらべ》が機能不全を起こしたので、それをカバーするために2枚目の《誘い輪舞》を採用していたのですが、それならこのカードを使った方がいいじゃないかという話に。

結果としては、まぁ、素引きした時に少しだけ困るんですが、先攻を取った時のほとんどのゲームに関係する《御巫かみくらべ》のサーチ先として優秀だったので、あって困らないといった感じでしたね。

実際、このカードのモンスター効果無効で助かった局面もちらほらありましたし。

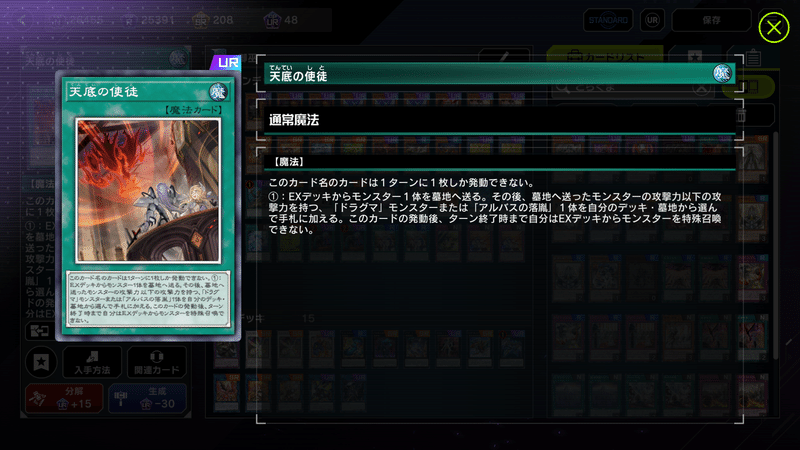

《宣告者の神巫》を1枚除去に変えるカード。

EXデッキに1枚刺しておくだけで選択肢を増やせるのは雑に強いですね。

"御巫"モンスターと《宣告者の神巫》でシンクロ召喚できる装備魔法と好相性な1枚。

《宣告者の神巫》1枚から上振れ盤面を構築できるのがなかなか面白く、とりわけ《諸刃の剣》を前もってデッキからサーチしておけるのが、このデッキにとって重要なファクターとなります。

なにせ、このデッキ、後攻特化で《アームズ・ホール》などを採用しない限り、デッキから"御巫"でない装備魔法をサーチする手段がこれと《御巫かみくらべ》ぐらいなので……(一度墓地に落とせば《オオヒメの御巫》などで回収可能)

むしろ、モンスター効果を無効にできる効果の方がオマケですね。

"御巫"モンスター2体でエクシーズ召喚できる汎用ランク3モンスター。

"御巫"カードで触れない魔法・罠カードを対処できるのが主な採用理由ですが、それ以外にも2000打点や《アーゼウス》の下敷きになれる点など、全てのステータスがこのデッキと噛み合っています。②効果?なんのこったよ

同じく"御巫"モンスター2体でエクシーズ召喚できる汎用ランク3モンスター。

こちらは完全に《アーゼウス》用で、対象耐性・破壊耐性持ちという「絶対《アーゼウス》出すぞお前」というプレッシャーがヤバい1枚です。

基本的にはモンスターを出さずにゲームを進行していく罠デッキのような対面で使うことが多く、《珠の御巫フゥリ》から引き続き対象耐性を持っているので、相手の単体除去を使わせないまま《アーゼウス》まで繋ぐことができます。

この動きが罠デッキを主体とするデッキには非常に強力なので、なんだかんだ使用率は高い方ですね。

《オオヒメの御巫》と《御巫の誘い輪舞》などで奪ったモンスターでエクシーズ召喚できるランク6モンスター。

単体でも強いですが、やはり《アーゼウス》の下敷きになることの方が多いです。

《アーゼウス》のエクシーズ素材の数を嵩増しするためだけのカード。

《迅雷の騎士ガイアドラグーン》も全く同じ用途で使用します。

困った時の最終兵器。

このカードの強さはいまさら語るまでもないと思います。

ただし、場に残しておきたいこちらの"御巫"モンスターなども除去効果に巻き込んでしまう点には注意。

このカードを使う時は《珠の御巫フゥリ》の罠サーチも《御巫の契り》に変えた方がいいですね。

《御巫かみくらべ》は"御巫"モンスターが場にいないと発動できないので。

適当なモンスター2体でリンク召喚できるリンク2モンスター。

《幻影騎士団ブレイクソード》と同じく"御巫"カードで触れない魔法・罠を除去できるのが強力ですね。

また、リンク素材に種族や属性を指定しないため《御巫の誘い輪舞》などで奪った相手モンスターを雑にリンク素材に巻き込みやすい点や、効果発動後も更なるリンク召喚の素材にできる点など、なかなか優秀な1枚です。

《トロイメア・フェニックス》と同様、緩いリンク素材でリンク召喚できるリンク2モンスター。

相手の墓地から特定の属性のモンスターを呼び出すことで、更なるリンク召喚に繋げることができる1枚。

ただ、この"リンク2霊使い"シリーズ6種類のうち、どの子を採用するかは悩ましいところですね。

このデッキでは主に火・風・光あたりが出しやすいのですが、風あたりは環境の風属性モンスターの使用率が若干怪しく、そもそも《御巫の誘い輪舞》などで相手モンスターを巻き込むリンク召喚であれば全属性にアクセスできたりして……

《金満で謙虚な壺》などを採用していて、EXデッキにあまり頓着していない構築では全種の"リンク2霊使い"を採用した構築なんかもあるそうです。

ただ、今回は流石に《宣告者の神巫》などを使っている関係上、そんな贅沢は言ってられないので、今回は出しやすさを考慮して火と光のみの採用に留めています。

環境によっては風や水あたりに声をかけることがあるかも?

上記のリンク2モンスターから繋げた先のゴール。いわゆるフィニッシャーというやつですね。

一般的な構築では《アクセスコード・トーカー》を採用している場合が多いのですが、盤面の除去はほとんど"御巫"ギミックだけでどうにかなるうえ、あちらだけだと相手を倒しきれない場合が多々あるので、今回はより攻撃的で打点力のあるこちらを採用しました。

一概にどっちが良いと言えるものではないですが、相手の場に攻撃力1350以上のモンスターが1体のみ存在している状態で、こちらに《ヴァレルソード・ドラゴン》と"御巫"モンスターが1体いれば8000ダメージを叩き出すことができるので、御巫に足りない打点を補うという観点ではこちらの方に軍配が上がる気がします。

それに《アクセスコード・トーカー》を狙えるシチュエーションでは、大抵《アーゼウス》の召喚も狙えますしね。

あちらとの役割分担という意味でも、こちらの方がデッキに合っているのかなーと。

第2のフィニッシャーもとい最終兵器。

何らかの理由で"御巫"カードでは突破できない耐性持ちが現れた時のために採用しています。

とはいえ、使用率はそんな高くないので、他のカードに差し替えるのもありかも?

以上が今回のデッキに採用したカードです。

そして、ここからは惜しくも今回採用できなかったカード。

今回採用に至らなかった4種類目の"御巫"装備魔法。

雑にもう1手なにか欲しい時にあると便利なのですが、そもそも妨害として若干頼りなかったので不採用に。

普通の儀式召喚を活かす構築を試したらこうなったので不採用。

一応、テーマ内で唯一魔法・罠に触れるカードなので、場合によっては採用するのもありかもしれませんが、やっぱり使いづらさが目立ちますよね……

《儀式の準備》などを複数枚引いてしまった時にサーチできる2種類目の儀式モンスター。

《儀式の準備》の項目でも触れた通り、特に引いて嬉しいカードではないので今回は外しましたが、別にあってもいいかなーとは思う1枚です。

一応《宣告者の神巫》と合わせて《ハーピィの羽根帚》や《拮抗勝負》対策となる《F.A.ライトニング・マスター》をシンクロ召喚することはできますしね。

なにかしらの使い道が生まれる可能性もゼロではないかと。

(似た効果の《剣神官ムドラ》でも可)

上記の《イリュージョン・オブ・カオス》と同様、儀式サーチが嵩張った時の追加サーチ先として考えた1枚。

こちらは《儀式の準備》ではサーチできませんが《宣告者の神巫》で墓地に送ることが可能です。

こちらは記事にするギリギリまで採用していたカードですが、素引きしても《オオヒメの御巫》で墓地へ送れるので、そこまで邪魔になる感じではなかったですね。

最終的に「《オオヒメの御巫》は重ね引きしても困らない」という結論に至ったので抜けていきましたが、おまけ感覚で相手の墓地利用を咎められるので、環境次第では採用してみるのもありかなーと思います。

《珠の御巫フゥリ》の強烈な耐性と合わせて凶悪なロックを仕掛ける1枚。

ただし、このデッキは相手がいくらか展開してくれないと勝ちに行けないデッキでもあるので、実際のところどうなんだろうなーという印象。

相手に嫌がらせをしたい時にはいいかもしれませんが。

このカードを採用できるかどうかが通常構築か後攻特化型の分水嶺だと筆者は考えています。

というのも、このカードの「通常召喚できない」デメリット、後攻の際は《御巫の水舞踊》を相手モンスターに装備するので気になりませんが、先攻の場合は通常召喚した《剣の御巫ハレ》などに《水舞踊》を装備したい関係で、召喚権がなくなるのは少し困るんですよね。

ただし、その一方、特に前準備もなく《諸刃の剣》をサーチできる点などが強力なので、後攻ワンキルを狙う時には非常に重宝します。

なので、先攻展開も視野に入れた構築では採用できず、後攻からのワンターンキルに特化した構築なら3積み確定という感じになるのかなーと。

EXデッキを消費して利益を得るタイプのカード全般。

"御巫"のメインギミックがEXデッキと無関係だからという理由で採用されることが多いこの手のカードですが、個人的にあまり合わないと感じたので、今回は不採用に。

というか、EXデッキを削って少しのメリットを得るより、EXデッキをフルに活用して手数を増やした方が、デッキとして面白いじゃないですか。

どっちが強いかは、まぁ、時と場合と、あと人の感性によると思いますが。

三大手札誘発の一角。

普段は《灰流うらら》《増殖するG》《無限泡影》を3積みするところから調整を始めるのですが、回していくうちに先攻で《パワーツール・ブレイバー・ドラゴン》を出した時に魔法・罠ゾーンが圧迫され、このカードをセットする余裕がないことに気づき、不採用に。

他にも、少し上振れて《御巫かみくらべ》と《御巫の契り》の両方を伏せることになった場合や、場に"御巫"モンスターが装備魔法付きで2体並んだ時など、魔法・罠ゾーンがカツカツになる場合はそこそこ多いので、今後環境が変化して《無限泡影》の価値が高まったとしても、採用することはないかなーと思います。

《ヴァレルソード・ドラゴン》と同じく、フィニッシャー枠での採用を考えた1枚。

破壊耐性を付与するための《I:P マスカレーナ》がこのデッキとあまり相性が良くなかったので、それに合わせて抜けていったカードですが、改めて考えると《ヴァレルソード・ドラゴン》や《アーゼウス》とは別の形でゲームを決められるフィニッシャーなので、これはこれで採用しておいても良かったのかなーと、これを書きながら少し思い直しています。

いわゆるデスフェニ出張セット。

《オオヒメの御巫》で手札に引いた余計なカードを捨てられる上、雑にモンスター2体から《D-HERO デストロイフェニックスガイ》とかいう激ヤバモンスターが飛び出してくるので、意外とありかなーとも思ったのですが、いかんせんカードを4~5枚も採用しないといけないので、いろいろ面倒くさくなって不採用に。

普段と違う構築にしたい時にはありかも?

実践編

まとめ

いかがだったでしょうか。

久しぶりにここまで文章量のある記事を書いた気がしますが、大丈夫ですか、皆さんここまでついてこられてますか?

……まぁ、ここまで読まずにデッキレシピだけ参考にするのも、全然ありだと思いますけどね。

ここまでの長文、流石に読む気失せると言われても、正直、何も反論できません(笑)

ただ、カードゲームを語る時は、どうしても情報量が多くなりがちになってしまうので、このへんはご容赦いただきたいところでもあるんですよね。

中途半端に短い記事にしてしまうと、それはそれで、情報を求めてやってきた読者の期待に応えられないわけですし……

……だったら、せめて内容の密度を上げてくれって?

いや、信じられないと思いますが、これでも半分ぐらい削って内容の密度を上げてるんですよ? 本当ですよ?

これだけやっても話がまとまりきらない遊戯王というカードゲーム、本当に奥が深い……

と、まぁ、遊戯王の奥深さに感嘆したところで、今回の記事を締めくくろうと思います。

それでは、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?