異能のコラボで新規事業を産むための文化づくりとは

Sun Asteriskが武蔵野美術大学と展開してきた共同研究「デザイン文化とバウンダリーオブジェクトの研究」。

いわゆる“異能”のコラボレーションによって、共創的なものづくりを実現する文化を、社内にいかに生み出していくのか。そして、新規事業を成功させるためにどのような再現性を見出していくべきなのか。

こうした主題をもとに研究を進めてきた結果を「公開研究会」と位置づけ、2022年7月28日にイベントとして開催しました。

登壇者に新規事業立案制度「SWITCH」を運営するLIFULL(ライフル)の今村吉広氏、山﨑顕司氏をお招きし、さらにSun Asteriskからは井上一鷹、南慶隆が参加。共同研究を行っている武蔵野美術大学教授の山﨑和彦氏も加わり、新規事業を連続的に生み出していく土壌づくりについて探っていきました。

■登壇者

今村吉広(株式会社LIFULL 新規事業室 新規事業責任者)

山﨑顕司(株式会社LIFULL 新規事業室 技術責任者)

山﨑和彦(武蔵野美術大学造形構想学部クリエイティブイノベーション学科教授)

井上一鷹(株式会社Sun Asterisk Business Development Unit - Unit manager)

南慶隆(株式会社Sun Asterisk Designer/Business Promotion Office)

各登壇者による自己紹介

セッションの冒頭では登壇者の自己紹介が行われました。

LIFULLの今村さんは、社内におけるボトムアップ型の新規事業に関わる仕事に従事しています。

前職含め、計15年ほど社内起業家(イントレプレナー)や新規事業に関わる経験を有しており、最近では社内起業家輩出のサポートや社内の事業創出にコミットしていると言います。

同じくLIFULLの山﨑さんは、新規事業開発部門の技術責任者として関わっており、経歴としては新卒から10年以上にわたって新規事業立ち上げに携わってきたそうです。

2017年にLIFULLへ入社後は、技術領域以外の制度設計や組織構築も経験し、新規事業に必要なものをエンジニアリングの視点から捉えながら、業務にあたっています。

武蔵野美術大学の山﨑先生は、デザイナーとしてさまざまなソフトウェアやサービスにおけるデザインに関わってきており、2019年4月から武蔵野美術大学の教授に就任。

Sun Asteriskとともに「社会実装」の推進を図るべく、2021年10月から共同研究を開始し、デザイン文化の醸成やデザインの文脈に沿ったアプローチなどの研究に取り組んでいます。

Sun Asteriskの井上さんは昨年同社へジョインし、現在はビジネスデザイナーとして働いてます。

「エンジニアやクリエイターの人たちと力を合わせ、どうやったら再現性のある新規事業を成功させられるか」というテーマをもとに、チャレンジできる環境を求めてSun Asteriskへ転職したそうです。

LIFULLが手がける新規事業提案制度「SWITCH」とは?

ここからは、LIFULLの新規事業提案制度「SWITCH」の取り組みについて発表が行われました。

今年で創業25周年を迎えたLIFULLは、不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME’S」を主軸に、「LIFULL介護」や「LIFULL地方創生」などのライフスタイル領域で多様な事業を展開しています。

こうした新規事業は、コーポレートメッセージである「あらゆるLIFEを、FULLに。」を体現するのを目指し、事業の立ち上げを行っているそうです。

近年では図のように、ソーシャル・エンタープライズ(社会課題解決型企業)を標榜し、事業を通してソーシャルイシューの解決に挑む企業としてビジネスを展開しています。

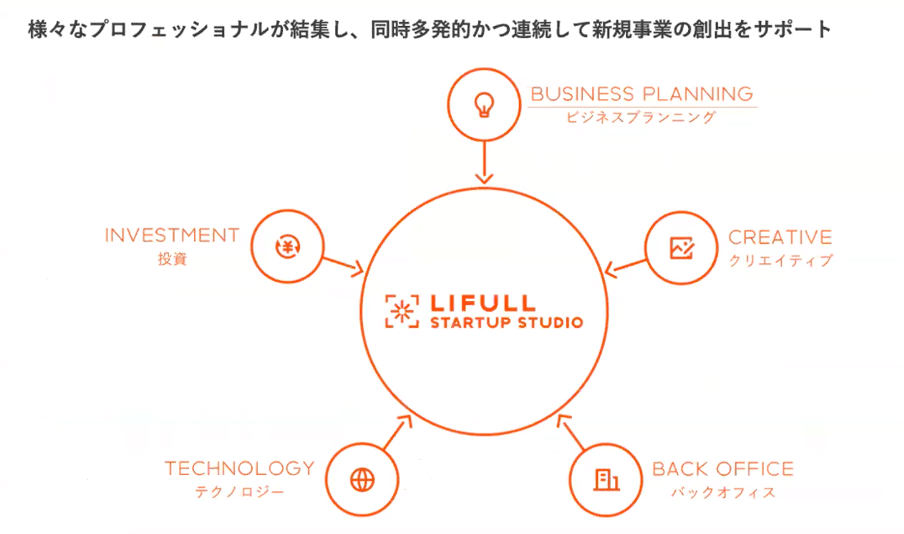

このようなソーシャルイシューを解決し、社会を変革する“チェンジメーカー”を輩出する目的で作られたのが「LIFULL STARTUP STUDIO」です。

主に社内向けの新規事業提案制度「SWITCH」と、外部連携を通して社会課題解決を目指す「OPEN SWITCH」の2つの取り組みを行っていて、今村さんはそれぞれの特徴について説明しました。

「2006年に開始したSWITCHは毎年開催していて、応募総数は100〜160件ほどに上ります。特徴的なのは「新規性は選考基準にしていない」ということ。社会的意義やビジョン、情熱を持ち合わせているかどうかを重視していることもあり、新規事業のアイデアも社会課題解決型のものが多く集まってきます。社内のビジネスコンテスト入賞後は、事業性の検証を経て事業化を行い、LIFULLの子会社化を目指す流れとなります」

SWITCHで実際に生まれた新規事業としては、介護施設の検索サイト「LIFULL介護」、花の定期便サービス「LIFULL FLOWER(現 hanameku)」、スポーツ練習メニュー動画配信サイト「Sufu」、オンラインインタビューサービス「uniiリサーチ」など、さまざまな種類の事業が生まれています。

新卒1年目から中堅、ベテラン社員に至るまで、LIFULLの社員がSWITCHを活用し、新規事業を生み出していくエコシステムができあがっていると言えるでしょう。

また、アイデアの発案や内発的動機などを創出するため、事業アイデアのみを募る「SWITCHアイデアコンテスト」やイノベーション創出におけるワークショップ「SOCIAL INNOVATION FORUM」なども積極的に開催しているとのこと。

次いで、2019年に始めた年2回開催のOPEN SWITCHは、およそ100件もの応募がある社外向けビジネスコンテストになっています。

基準は前述のSWITCHと同様ですが、最終的なゴールとして外部の応募者が、LIFULLのグループ会社の社長としてジョインするのがOPEN SWITCHの特徴です。

「学生から社会人、起業家など幅広い層の方から応募がありまして、実際の入賞者のバックボーンも多岐にわたっています。こうした新規事業をサポートするチームでは、図示したような5つのファンクションを軸に、事業創出の支援を行っています」

Sun* と武蔵野美術大学による共同研究で得られた“気づき”

続いては、Sun Asteriskが武蔵野美術大学と展開してきた「共同研究における気づき」について、井上さんがプレゼンを行いました。

昨年10月からスタートした共同研究は、日本が抱えるデザインの課題にフォーカスしながら日々取り組んでいるといいます。

経済産業省が掲げる「デザイン経営」はもとより、ビジネスの現場で重要性が問われる「デザインシンキング」など、デザインに対する“過度な期待”が原因で「デザインとビジネスのコラボレーションがうまくいかない」、「企業アクションの肝になるデザイン文化が醸成されていない」といった課題が浮き彫りになっています。

井上さんは「異能を持つ多様な人たちが、どのように関われば共創が生まれ、新規事業が芽生えるのか。そのアプローチについて考えている」と語ります。

「例えば、私がテックやクリエイティブの人たちと会話していると『なぜ、このタイミングでその意見を出すのか?』という疑問を感じるときもあります。それでも、お互いの特異性を認め、リスペクトし、引き出し合わないと新しい事業は生まれない。その間にある共通言語や共通認識、プロトコルのようなものをどうやって醸成すれば、BtoCのビジネスが上手く回り始めるのかというのを研究しています」

また、新規事業はさまざまな定義ができるなか、「『0→1』や『0→10』のフェーズでは、事業がどう成長していくかという、方程式が書けていない状態ゆえ、いかに不確実性を下げていけるかが大事になる」と井上さんは続けます。

「このような、新規事業における不確実性の高いフェーズで重要になってくるのがデザイン文化です。社内から自然と新規事業が生まれてくる文化醸成ができないと、なかなかいいものは生まれてきません。もちろん、そう簡単にはいかないわけですが、共同研究では主題の論点として捉えているんです」

そんななか、日本の中でいろんな仕組みや施策を活用して、新規事業を生み出している会社10社の中心的な人物にインタビューを行い、そこからある一定の共通項が見えてきたそうです。

「まず一つ目は、明確な危機感が共有されているということです。その中で前職のJINSの例を挙げると、いわゆる視力矯正としてのメガネの価値は10年後にはなくなると常に考えるように、オーナーの田中さんがよく口に出していたんです。翻って、新規事業を立ち上げる際には明確な危機感がベースとなっていることが、あらためて理解することができました」

新規事業が生まれるまでには「5つのステップと壁」が存在する

2つ目は社員のボトムアップから新規事業が生まれるまでには「5つのステップと壁」が存在しているということです。

「新規事業創出のための土壌が育っている状態になるまでには、まず新規事業のシーズとなるアイデアが起案され、それが実際に子会社化されたりPoCを実施したりと、アクションにつなげていく必要があります。そこから、0→1の大きな壁である新規事業の収益化を経て、事業成功の勘どころを理解することで、次なる新規事業の成功確率も高くなってくるわけです。新規事業のグロースに再現性を持たせることができれば、複数の新規事業で収益化も可能になるでしょう。

一方、今回のヒアリングでわかってきたことが『秀逸なビジネスセンスを持つボードメンバーが起案し、トップダウン型で新規事業を立ち上げるパターン』と、『新規事業創出の土壌が整っていて、社員からボトムアップ型で新規事業の芽が出るパターン』の2タイプあることでした。どちらかが良い悪いというわけではもちろんありませんが、我々が目指す研究では後者の共創型で新規事業が生まれる文化を分析していくのが意義だと思っています」

また、新規事業立ち上げの際に立ちはだかる壁の乗り越え方についても、複数の企業へのヒアリングからわかってきたことがあるとのこと。

「新規事業のアイデアを出す場合には、社内制度としてアイデアソンや社内起案プログラムを回すことで、アイデアが生まれてきます。他方コミュニケーションにおいて、経営層やボトムの一般社員は新規事業をやりたいという思いがある一方、既存事業のKPIを握る中間管理職がどうしても既存事業とのカニバリを意識し、優秀な社員を新規事業に配置したくないと考えてしまう。

こちらに関しては、経営層と一般社員がダイレクトにコミュニケーションする仕組みや文化があれば、新規事業のアイデアが具体化するケースが増えるのではと思っています」

また、社内だけでなく対外的な交流を増やすことで、単に新規事業のアイデアを考えることから「事業を創ろう」とする機運が高まりやすいほか、「新規事業へのコミット比率や予算ゲート管理の仕組みを制度として整えることが肝になる」と井上さんは述べます。

「起案者の多くが既存事業の業務を抱える社員であるがゆえ、新規事業をより円滑に推進していくための制度設計が重要になってきます。さらに、社内における象徴的なエース人材を新規事業へアサインすることで、『エース人材が新規事業を担う』というインナーブランディングにもつながり、新規事業に対する社内の注目や期待が高まるということが、調査を進めるなかで見えてきました」

社内起業とはいえ、事業家意識を持たせることが重要

採用の観点で新規事業を成功させるには、人材の観点ではCxO(Chief x Officer)人材やBTC(ビジネス×テクノロジー×クリエイティブ全てにリテラシーを持つ)人材の確保が重要になってくるでしょう。

加えて、事業成功の壁を乗り越える上では「社内起業は社員自身がリスクを背負わないからこそ、事業におけるバーンレートを見える化し、撤退条件を決めて本気で取り組んだ方が、成功確率が上がる」と井上さんは言います。

「社内起業とはいえ、事業家意識を持たせ、事業として成立させるための基準を設けることが、新規事業を収益化する上では大切になっていることが、調査をしているなかでわかってきました。興味深かったのは、『金銭インセンティブには良し悪しがある』ということでした。一度、新規事業を成功させると、社内に文化をつくらずに外へ出てしまうことが多いそうで、新規事業が生まれる文化づくりにおいては、挑戦を評価するものや、キャリア上のバリューアップにつながるインセンティブなどの方が相性が良いのではと感じました」

トップダウン型で複数の新規事業を成功させている企業では「起案したアイデアをエグゼキューションし、グロースするまでやりきるために、行動規範を言語化させ、チームに浸透させているところが多かった」と井上さんは話します。

「新規事業をいくつも成功させている企業の多くは、カルチャー体現者を一年に一度表彰する制度がありました。表彰される当事者は、カルチャー体現者として評価される方が、賞与を多くもらうことよりもモチベーションに感じているという声が現場からも多く上がっているとのことでした。あとは、既存事業の拡張性を意識しながら新規事業を捉えている側面も大事だと考えています」

一方、ボトムアップ型で新規事業を生み出している企業では、BTC人材の採用あるいは育成ができており、かつ三位一体に動けるホラクラシー型組織を形成している特徴が見受けられたといいます。

「KPIを追うヒエラルキー型組織ではなく、OKRで管理するホラクラシー型組織を作り、柔軟にアジャストしていけるチームで動いた方が、新規事業を成長させていくには適しているのではと感じています。また、子会社する場合でも、親会社とは異なるMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を策定し、権限移譲させている企業も多くありました」

さまざまな企業のインタビューを通じて、井上さんが感じたのは「新規事業は一長一短ではいかず、数年スパンで腰を据えて0→1を生み出せる基盤を作っていくことが大事」ということでした。

共同研究を一緒に手がける武蔵野美術大学教授の山崎先生は、今回実施した企業へのインタビューを通して「スタートアップが0→1をやるのは珍しくないが、規模の大きい会社が0→1や10→100で苦戦していることはよく言われていることであり、『どうすれば0→1が育つ文化を生み出せるか』という課題意識をあらためて感じた」と述べました。

「LIFULLのような、ある程度の規模を持つ会社が、ボトムアップ型で新規事業を数多くやられていることに、非常に興味を持っています。また、Sun*と武蔵野美術大学による共同研究は、0→1を生み出す文化の創出はもとより、『バウンダリーオブジェクト』と呼ばれている社員が共通に持てるツールや仕組みを見出していくことも主題においていまして、今日はその辺りも踏まえながら後のトークセッションでもお話を伺えればと思っています」

LIFULLにとっての“危機感”は、経済的なものではない

セッションの後半に行われたトークセッション、最初のテーマは「文化変革の危機はどんな形で起こったのか?」。

共同研究の一環で実施した複数の企業インタビューでは、危機感の共有がなされていたことで、新規事業への布石となっていることがわかりました。

こうしたなか、LIFULLではどのような危機感を抱いていたのでしょうか。

「SWITCHは2006年からスタートしていますが、当初は後継者・経営者育成など社内教育の観点から立ち上がった制度でした。ちょうど社名をNEXTからLIFULLへ変えた2017年のときから、新規事業専門のチームが、現在におけるSWITCHの仕組みを作り始めたんですが、社会的にサスティナビリティが叫ばれるようになったのがきっかけになっています」(今村さん)

日本の不動産市場は、全体の7〜8割を新築物件が占め、残りが中古物件となっている一方、海外では全くの逆であり、中古物件の割合が高いというファクトがありました。

こうした状況を知ったLIFULLの社員からは「日本の不動産市場はサスティナブルではない」という声が挙がり、経営層にもその危機感が伝わっていったそうです。

「当時、品川に新築の本社ビルを構えていたんですが、社名変更と同時に麹町にある築50年くらいのビルに移転しました。このようなターニングポイントを経て、『住まい』だけでなく『社会課題[鹿野1] 』を解いていくことに、積極的に取り組むようになったんです」

モデレーター役で会を進行する井上さんは「私がいたJINSでは、メガネという存在がこの先需要がなくなるのではという、経済的な危機感が予測できたので、社員に共通認識を持たせやすかった。一方、LIFULLの場合、サスティナブルというある種の高次欲求でありながら、社員に浸透させることができているのは、人材の採用時にどんな工夫をしているのか」と、今村さんに質問をぶつけました。

対して今村さんはこのように答えました。

「ビジョンドリブンが強い会社なので、採用の段階では未来志向があるか、LIFULLのビジョンとマッチするかは大事にしています。特にうちの代表は世界平和を掲げるくらい、崇高な目標を描いていて、そこに共感する人が集まっているような印象です。

また、南さんからは「LIFULLがオフィス移転を決めた際、社員の方からポジティブな意見や反応が多かったことから、意思決定をされたのか」という問いが立てられ、LIFULLの山崎さんは「経営陣がトップダウンでやるというよりも、その思いに共感したタスクフォースチームが主導でオフィス移転のプロジェクトを進めた」と回答しました。

山崎さんは「LIFULLにとっての“危機感”は、世の中的に思われるものと少し毛色が異なっている」と話します。

「新規事業に挑む場合、今の既存の路線だと、いずれシュリンクして成長が見込めないから立ち上げるという文脈が一般的ですが、LIFULLの場合はそういったことも考えつつ、『あらゆるLIFEを、FULLにしていくためには、今の取り組みだけでは足りないので、また新たな領域に挑戦する』といった捉え方をしています。

今のビジネスモデルを崩してでも新しいことにトライしたり、全くやったことのないドメインの事業を始めたりするような、内発的動機を意識した変革や行動をとるようなマインドセットを持ち、新規事業に取り組んでいます」

文化背景の異なる社員同士が丁寧な対話を重ね、リスペクトし合える雰囲気を作る

次のセッションテーマは「0→1と10→100の文化は、社内でどう混ざりあっているか」。

既存事業の収益を使って、新規事業の立ち上げを行っていくわけですが、社員同士のハレーションが生じたり、新規事業に対する理解がされずに釈然としない雰囲気になってしまったりと、課題はつきものと言えるでしょう。

こうした課題を克服するために、LIFULLではどのような工夫をしているのでしょうか。

このテーマに対し、山崎さんはこう意見を述べます。

「SWITCHは、主力事業のLIFULL HOME’Sで稼いだお金で取り組んでいくわけですので、新規事業へ優秀な人材が異動することになれば、ハレーションにつながることもあります。そのため、一つひとつ丁寧に、新規事業へ取り組む意義や想いを現場や中間管理職の社員に説明し、理解してもらうように努めています」

また、今村さんも「0→1あるいは10→100のどちらか片方しかやったことがない場合、話が噛み合わずにハレーションが生じやすいため、丁寧なコミュニケーションが必要になる」と山崎さんの意見に付け加えます。

「0→1と10→100に関わる両者を比べたとき、最も大きく違うのは『QCD(品質、価格、納期のこと)に対する意識』です。例えば、新規事業におけるMVP作成の場合でも、日頃から10→100をやっている人はしっかりと要件定義から入り、数ヶ月時間を費やして、どれくらいのコストと人材をかけ、どの程度のクオリティの成果物を出すのかをしっかり固めてから手を動かしていくんです。

それが0→1に関わっている人は、MVPではなくプロトタイプやプレトタイプを作り、QCDを小さくクイックに回していきながら、プロダクトをブラッシュアップしていくカルチャーがある。だからこそ、両者間で適切な意思疎通ができるように丁寧なコミュニケーションを図ることが重要になるんです」

0→1を経験した社員が一定期間を経て10→100に戻るケースや、またその逆もしかりで、いわばハイブリッドでそれぞれの文化で吸収したものをインストールしていくことで、“混ざりあう”状態が醸成されてくるのではないでしょうか。

「繰り返し挑戦できる環境を作り、人材の流動性を持たせた方が、0→1と10→100のそれぞれのいいとこ取りができるようになると最近実感し始めています」(今村さん)

「0→1や1→10の世界では、否が応でも不確実性と向き合うことになるので、LIFULLとしても、0→1や1→10のプロセスではスピーディに検証を行い、試行を繰り返していくことを大切にしています。新規事業の進め方についても、企業によっては“出島化”させて全く違う組織体を持たせるやり方もありますが、LIFULLではビジョンをすごく大切にしている。繰り返しになりますが、社員同士のコミュニケーションは丁寧に行っていて、お互いをリスペクトするような関係性が作れるように意識しています」(山崎さん)

議論の中で、井上さんは「10→100の世界でずっと経験してきた人を、0→10に持ってきた場合にどういうパターンであれば成功するというような、予測立てはあるのか」と質問を投げかけました。

今村さんは「ニュートラルに、何でも吸収できる若手の人の方が、新規事業に入りやすいのは間違いない」とし、このように持論を展開します。

「キャリアが長くて、自分の中で勝ちの方程式ができあがっていたりすると、どうしてもそこから抜け出せないことがある。そういう意味では、ニュートラルな新入社員や若手の方が新規事業に取り組みやすい側面はあると思います。ただ一方で、仕事の上でベースのスキルを持っているのは、キャリアを長く積んでいる社員であり、40代〜50代の方が新規事業の成功確率が高いといわれているように、そこをうまく解いていくことがブレイクスルーのポイントになるのではと考えています」

LIFULLが意識する新規事業創出の土壌づくり

セッションの後半は、「共同研究の中で見出した5stepsのなかで、LIFULL社はどこにいる?」というテーマで、実際にLIFULLで新規事業に関わっているお二方にヒアリングしていく時間になりました。

今の課題感は何か。取り組んでいるなかで、見えてきたものはあるのかなど、実体験として感じているのはどのようなことなのでしょうか。

「組織施策としてSWITCHをやり始めたのが5〜6年前ですが、それまでも人事施策のひとつとして運用してきた流れがあり、5stepsのなかでは最初の1、2stepを経て、今では『0→1の再現性が高い状態』にいかに引き上げていくかを試行錯誤しながら、新規事業に取り組んでいる状況だと思います。初期の頃から予算ゲートの管理や評価制度の仕組みは整え、ここ2〜3年でBTC人材の採用にも力を入れています」(今村さん)

「5stepsを眺めていると、一つひとつが新規事業に必要だなと感じさせられます。LIFULLとしても、再現性を持って新規事業を生み出していく仕組みを作りたいので、目の前のある課題や壁を乗り越えるために、都度仮説を立てながら取り組んでいるような状況です」(山崎さん)

今後、LIFULLでは0→1の再現性が高い状態に持っていくため、新規事業創出における土壌づくりで心がけている点について、今村さんは次のような見解を示します。

「最近意識しているのは、象徴的な新規事業の成功事例を創出することです。新たな新規事業を立ち上げるとなった場合、まずはこの部分を参考にしてBTC人材中心に立ち上げていく流れを作ってしまった方が良いと感じています。エース主導で新規事業の旗揚げがうまくいけば、そこに挑戦したい人材も集まってくるサイクルも作れる。新規事業創出の土壌づくりでは、BTC人材や若手が継続して成功事例を作っていくことが重要なのではと考えています」

新規事業の成功確率を上げるために、特に近年ではテクノロジーの活用が必要不可欠になっています。

LIFULLは2017年のタイミングで、「テクノロジーの支援も絶対に必要だ」という意思決定をしているのが大きな特徴となっていますが、これにはどのような背景があったのでしょうか。

山崎さんは「それまでは新規事業を一人で回しているような状況で、立ち上げがうまくいかない課題に直面していた背景があり、『新規事業の成功確率を上げるためには、もっと技術的な支援も必要だ』という考えから、テクノロジーの活用にも力を入れるきっかけになった」と言います。

そして、山崎先生は「5stepsは、LIFULLが考える新規事業を成功させる仕組みと異なる点などはあるのか」という問いを立てました。

この回答として、山崎さんは「イメージとして全く違うという違和感はなく、共感できるような内容になっている」とコメントしました。

今村さんも「今までやってきたことを振り返ってみると、5stepsの順番でやっていたと思うが、対外交流の場はここ最近で取り組み始めた」と答えました。

異能が混ざり合うためには「共通項」を作ること

最後の議題は「異能が混ざり合う工夫は、どんな取り組みをしているか?」。

既存事業と新規事業、営業とエンジニアなど異能同士がうまく混ざり合うために、LIFULLではどのようなことを行っているのでしょうか。

山崎さんは「共通項を作ることが大事」だと語ります。

「SWITCHでの起案者は『何かの社会課題を解決したい』、『自分の原体験からもっと社会をよくしたい』という熱いビジョンを持っています。それをビジネスとして昇華させていく際、起案者の思いに共感した人を集めていくことが、チームづくりで大切になりますが、そこに共通項があるとうまくいく確率が高まります。ビジネス、クリエイティブ、セールスなどバックボーンやスキルセットが異なる人材が集うチームでも、何か共通項を持って対話することができれば、異能が混ざり合っても必然的に成立すると思うんです。そのような共通項を作るのが重要になるのではないでしょうか」

今村さんは「異能を活かすためのチューニングも大事になる」と説明します。

「1人のスーパーマンがチームにいるわけではないので、チームでどうカバーしていくかが大事になってきます。新規事業ごとのチームに応じて、どのようにチューニングすればいいかを考えながら、進めていくことを意識しています」

セッションのラップアップとして、井上さんは「共同研究を通して、バウンダリーオブジェクトとして何が大事になるのか、その要件定義について議論をしている。この研究自体は終わりのないものであり、ずっと議論ができるくらい深遠な話になるので、またこのような場が作れたら嬉しい」と話し、会を締めくくりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?