アメリカ法vs日本法

求職中で凄く暇だし、今日はアメリカ法と日本法の違いを調べて書かせて貰います。ちょいと調べて、纏めました。一応、下記はCHACHAの文でぇす。専門家の方々、何処か違っていたら、5歳の子供に教える様に教えてくださいね🥰♪

アメリカ法は何か。戦後の日本の憲法はアメリカの法に従ったが、内容的には、かなり大きな違いがある。どんな事が違うのだろう。調べてみた。

アメリカ法と日本法の違い

アメリカ法と日本法の違いを纏めてみた。

代表的な事項としては、

① 日本には「連邦制」がない、と言う事実

日本には、法律は一種しかない。唯一無二の法律が存在する日本に比べて、アメリカにはアメリカ憲法配下に、州法、連邦法が存在し、アメリカ国民は、国政を理解する際に州民として、且つ、連邦国民として法を理解せねばならないみたい。12年アメリカにすんだ人間として、連邦法と州法は明らかに違う事は了解してるつもり。

私が在米中に、州法で殺人罪を審理、無実を打ち勝った受刑者が絶対有罪なのに無罪になった、との事で、元軍人の受刑者が今度は連邦法で審理され、海軍軍人であった事から、非常に稀ではあったが、殺人罪真理を軍事裁判で実施して有罪となったケースなどもあった。アメリカの軍事裁判のケース検証は連邦法基本で選択され、検証後に決断されたと言う。審理内容は容疑者が軍人たる態度で日々を暮らしたか否かを同僚軍人12名が判断したと言う。

州法、連邦法は、両方ともに、先例主義なので、○○年に、●●が正当である、と認められた、と履歴法に従って言及すると、判事が説得された場合、急にそれが法律的に合法、と理解される事例がある。コレを、俗に先例制または判例性と言う。軍属裁判を州法の決議後に実施する事は、州法と連邦法が相違していることを含めて、法律的にも可能である。

アメリカでは、連邦制、先例主義、陪審制の三つが特質だが、それでは、ソレに比較して、日本法は何なのか。

日本法では、先程書いたとおり、成文法なので、元から法律を読めば日本国内に於ける「六法全書」を暗記し、内容を理解すればそれが日本法である。アメリカの不文法に比べて、大幅が法律の聖書という六法に書いてある、と謂う通りで、6つの法律のことを指す。

重要な6つの法律だ。それは、

●「憲法」、

●「民法」、

●「刑法」、

●「商法」、

●「民事訴訟法」、そして、

●「刑事訴訟法」

である。

日本でも、或る程度の判例に対応し、特に判事側でソレを正当、と理解する事もあるが、基本は、日本ではこれを慣習法と呼称している。日本の慣習法は、イギリスやアメリカに見られる同様の方に比べて、英語で言う不文律が含まれている。つまり、日本の文化、歴史、習慣を通じて変化変容してきた文化の代わり方を含まれる為、日本の慣習法は間口が英米に比べて、広くなっている。

日本の慣習法は、アメリカで言う不文法、今までの履歴に代表されるべき法律の理解が歴史や文化の違いにより、裁判長や判事の判断で新たに認めた判例などを含めた不文律を含めて、「慣習法」と呼んでいる。

説明すると、日本では、日本国憲法に於いて、判例に絶対先例的拘束力を定める規定は、ない。何故か➡一言で云えば、六法全書が成文法主義を採用しているから、と謂えるだろう。

最高裁判所における上訴結審の判決文などで、最高裁判所の判事などが最終的に決断する法的判断は、事実上、無視出来ない事にもなる。

その拘束力を前提に於いて判断するに、判例法主義の要素も若干含まれてるだろう、となるので、日本の慣習法は、不文律に通じる項目が含まれる事となるだろう。

アメリカ程、「絶対的先例的拘束力」を求める理論はない。アメリカ法に於いては、弁護士は、厳密な理論と論理的な言葉で説明し、結果的に「判例で」ポイントを証明し、こう言うモノがある、と証明する義務がある。

制定法主義が日本型の法律であるので、前年に●●が発生し、或る判事が●●を認識して是と判断した、と言う明らかな先例主義は不要だ。日本の法律はあくまで理論的に六法全書を理解し、説明し、言及する。

但し、この世は世界中で動向が大きく、文化や慣習が変更するのは、世界同様、日本でも有り得る事だろう。日本国民によく有り得る文化、言動、その中での慣習に基づく、行動真理や集団心理、常識、そして現在の状況に従って有り得る、と判事が説得された場合の判例集は、日本に見つかる慣習法と言い、アメリカのそれに比べて間口は広いし、ソレに従う法令順守を求める。

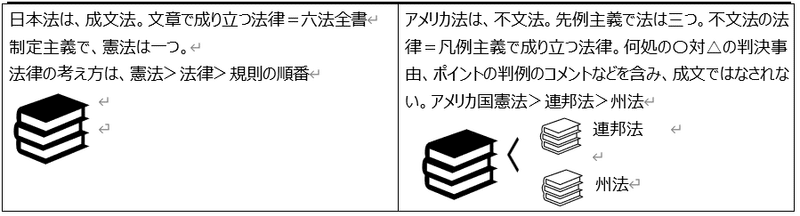

日本には制定主義の法廷が一種、存在するだけだ。アメリカを分割している州政府は、連邦政府の支配下に在る。ざっくりぶっちゃけると、アメリカ国内には、2種の制定組織が介在する。連邦と州の二つだ(上図参照)。

例えば、犯罪が或る州、Aと言う州で発生したとする。犯人がBと言う州へ逃亡したとして、A州警はB州まで押しかけていくし、犯人を抑えようとするが、主な担当は連邦法が取り締まる。何故か➡日本では、国内であれば日本警察がどこへでも行って逮捕する。連邦では、二つ以上の州に犯罪が拡大すると、連邦国の独立した二州以上の州を越えて、犯罪が発生し、犯人が逃亡しているならば、犯罪の発生州政府に同調する必要はなくなる。主要対応団体として大統領府の代理として、連邦法を施行する。

日本の国内には都道府県はあるが、州政府がない。そう、県や地方自治団体には、日本国憲法の「地方自治体法」があるが、その法律の上には日本憲法の傘があり、各都道府県で個別法を制定する権利は存在しない。謂わば、法律が地方自治体を抑えている形だろう。

その法律が仮にあったとしても、日本の地方自治に付与された法律と言う名の「自治権」は、存在しない。日本法を上回る法律は、従って、代表して日本警察庁が対応するほか、他に所属省庁は存在しなくなる。

米国各州は、主権を有し、憲法上、連邦政府のいかなる監督下にも置かれていない、となる。つまり、合衆国憲法があり、連邦法と州法や法律が矛盾する場合には、合衆国憲法や連邦法が優先する。法律は3つあるのだ。

アメリカの各州の様に、一般の制定法律として取り上げられない場合、連邦法が各州の代理を務める。

各州の法律は、連邦の許、成り立つが、同時に、州政府の法律を遵守して、さらに他州に犯罪が及んだり、犯人が他州で見つかった場合、連邦法が全国をカバーできる部分で、法を問える。日本には、法律は唯一無二となり、連邦だの州法だのと言う制限法律がない、と謂う事になる。

日産の元社長が日本の検察から呼び出しがかかった時についた弁護士が、アメリカから来たアメリカ法弁護士だったため、最初混乱が多かった事は、有名な話だ。

②陪審制(アメリカ) に対しての裁判員制(日本)

日本にも裁判員制が加入され、より日本法が合衆国憲法に近づいてきたが、同時に、日本の裁判員制は、アメリカの陪審制に比較すると、日本の裁判員制は、発展している。裁判長と並び、裁判長に代わって質問を公言出来たり、確認出来る権利が裁判中に認められているのだ。

アメリカの陪審が、被疑者の「PEER」と理解され、同輩が被疑者を判断するスタイルの裁判に評決する事は、人間的な権利の一つ、と理解される。コレは、アメリカ国民から見ると、面倒だが、実際のところ、同時に立派な公職をする場でもある。だから、裁判所は陪審に対して尊敬をこめて扱い、裁判長は彼等に大サービスする。

日本では、通常、今まで、どんな評決も裁判官が一票を投じていた事に、裁判員が、独特の権利を以て投じる事が出来るようになった。被疑者も一人の人であり、その生活や人生に大きな影響が投じられる裁判でその評決が問われる責任の重大さに、とても戸惑う裁判員が沢山いるが、それは日本人がそれだけ責任を感じている、という意味だろう。裁判員制度は,戦後、アメリカが日本を一時的に占領していた頃、アメリカ式の陪審制を入れた事が有るが、最近の裁判員制は、裁判員と裁判官が一緒に,有罪かどうか,有罪の場合どのような量刑にするかまで、裁判官による裁判員の教育とアドバイスを通じて、裁判員の意思を決める制度に改善された。

アメリカで裁判テレビやライブ裁判観た事沢山あるけど、今、リサーチしたりしてみて、ぶっちゃけた話、日本法の方が米法より解り易いんと違うか。

法律の勉強って面白いんよね。

アメリカで法律やりたかったけど、日本の方が面白いかも???

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?