エジソン箸はいつ卒業?〜デメリットを理解した出口戦略〜

こんにちは! すけ療育(@sukeryoiku)です。

今回は【エジソン箸はいつ卒業?〜デメリットを理解した出口戦略〜】をご覧いただきありがとうございます。

本noteは、現在お子さんがエジソン箸を使っているが普通の箸へ移行したいと考えている保護者や同様の相談を受けている児童指導員に役立つ内容になっています。

普通の箸を上手に使えるようになるために必要な身体の発達段階と実際にどんな活動を取り入れていくのが有効なのかをまとめました。

今まさに普通の箸の移行に苦戦をしているパパママはもちろん。児童発達支援や放課後等デイサービスでお子さまに関わる児童指導員の先生にも見てもらいたいです。

お子さんの身体の発達段階をよーく観察してご自宅や通所事業所でエジソン箸卒業に向けた練習のヒントとして活用していただけると幸いです。

本noteはこのような方々にオススメです。

・エジソン箸を卒業したいと思っている

・エジソン箸がよくないとわかるが具体的に何をしたらいいかわからない

・我が子がエジソン箸の卒業できるラインにいるのか気になる

・エジソン箸以外に普通の箸が持てるようになるステップがわからない

逆にこのような方々には必要ありません。

・作業療法士の方

・すでに普通の箸を使っている人

・天才の方

本編に入る前に、私のことを詳しく知らない人もいるかと思うので簡単に自己紹介をしますね。

「持続可能な療育の世界観を創りたい」ということを軸に子どもたちと真剣に向き合うパパママ、療育施設に従事する指導員のサポートをしているすけ療育(@sukeryoiku)です。

・児童発達支援での出来事

・保護者に向けて日々の困難さ解消に向けたヒント

・支援者に向けて喝を入れるような内容

・重度知的障害&ASDの息子の日常

をほぼ毎日発信しております。(7:30/12:30/19:30/不定期)

現在、私は児童発達支援事業所と放課後等デイサービスで働いております。

通所していただいているお子さまへ、これまで500人以上直接支援をしてきました。

また、社内の新入社員の指導員に向けて研修をしたり、新入社員の方々と定期的に振り返りの機会を担保して支援の質を高めるような役割を担っております。

保育所等訪問支援事業で幼稚園保育園・小学校にも行っております。

担任の先生に「理想のクラスとは?」を語ってもらい、どうしたらその理想に近づけるか

?」のための手立てを一緒に検討して実施のサポートなどをスーパーバイズしています。

保育所等訪問支援とは児童福祉法に基づくサービスです。幼稚園・保育園その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することを言います。

過去に運動関連の内容を執筆したこちらのnoteもオススメです!

過去のnoteを読んでいただいた方々にはありがたいことにこのような感想をいただいています!

本noteを無料公開している際、このような感想をいただきました!

本noteの構成は以下の通りです。

1章:エジソン箸をオススメしない理由

2章:体の発達段階について

3章:我が子の現在地を知ろう

4章:実際に家庭でできる活動

おまけ:とはいえ補助ツールを使うとしたら?

このnoteを見ると

・エジソン箸から卒業するタイミングがわかる

・卒業するまでにやることがわかる

・普通の箸を使わせなきゃという焦りから解放される

・毎日の食事でイライラしなくて済む

改めまして本noteをご覧いただきありがとうございます。

現在エジソン箸を使っている方がエジソン箸を卒業したくていろいろと検索をしておそらくこのnoteにたどり着いていますよね。

「明日からすぐにエジソン箸卒業!」とまではいきませんが、何となく卒業できるお子さん像が見えてくると思います。

焦らずじっくりとお子さんと向き合っていきましょう。

序章:やみくもに普通の箸の練習をしていませんか?

小学校に入学するまでに普通の箸を使えるようになってほしい。

そう思ってエジソン箸を卒業しようと

食事中に何度も持ち直しをさせて

写真やイラストを見せながら声をかけて

でもなかなか普通の箸を持てるようにならない。

こういう状態が続くと普通の箸を持てるように働きかけていくのがしんどくなってきますよね。

私自身も児童発達支援で働き始めたばかりの新人の頃「お箸の練習をしてほしい」とオーダーを受けた時に丸めた紙をエジソン箸でつかむ練習をさせてしまっていました。

今振り返るとお恥ずかしい^^;

普通の箸を使い始める時期に多くのママたちが悩んでます。

普通の箸を使い始める時期は多くの方が悩まれています。

・周囲の友だちが使い始めたから

・幼稚園や保育園で食育の一環でやるから

などの理由から普通の箸の練習をスタートする人が多いです。

周りに流されてしまう気持ちわかります。

結構焦りますよね。

ましてや就学が目の前となると「早く普通の箸を使えるようにしなきゃ」って気持ちになります。

だからと言ってすんなり普通の箸の練習をスタートさせるのはちょっと待った!

お子さんにとってまだ普通の箸の練習をスタートさせるにはハードルが高い可能性があります。

そもそも、保護者の皆さんはなぜエジソン箸を卒業させたいと思っていますか?

知り合いの子どもはもうすでに普通の箸を使っているのに我が子がエジソン箸を使っていることが恥ずかしいからですか?

子どもと楽しく食事をしたいからですか?

自信をもって集団生活ができるようになって楽しい思い出を作ってほしいからですか?

学校や幼稚園・保育園生活を楽しく過ごしたいからですか?

お子さんの願いや気持ちに寄り添うことを忘れないでください。

あくまで主人公はお子さんであり保護者ではありません。

エジソン箸を卒業することはゴールではありません。

「とにかく普通の箸を使いこなせるようになって欲しい」

そう願う人は多いです。

でもエジソン箸を卒業することはゴールではありません。

むしろ普通の箸を使い始めたところがスタートです。

お子さんが自分らしく集団生活を送っていくための一要素として認識をしてください。

エジソン箸を卒業することをゴールとしてしまうと関わる大人たちがエジソン箸を卒業することにしか意識を向けられず子どもの取り組み方について指摘したり、指導するような関わりになってしまいます。

指摘や指導的な関わりをすると子どもは箸からどんどん遠ざかっていきます。

冷静に考えてください。

大人でも指摘されるような関わりをされて嬉しい人はいないですよね。

エジソン箸を使っている子どもと関わる大人(保護者、支援者)が【エジソン箸卒業は子どもが自分らしく集団生活を送っていくための一要素である】とマインドセットができたらnoteを読み進めてください。

改めて本noteはこういう読者にオススメです。

・エジソン箸を卒業したい

・あまりよくないとわかりつつも具体的に何をしたらいいかわからない

・我が子がエジソン箸の卒業ラインにいるのか気になる

・エジソン箸以外に普通の箸が持てるようになるステップがわからない

逆に本記事を読まなくてもいい方

・作業療法士の方

・すでに普通の箸を使っている人

・天才の方

エジソン箸の誤解

突然ですが、小学校入学までに普通の箸を使いこなせるようになって欲しいなと思ったら皆さんは何をしますか?

根性論で手を普通の箸に縛り付けて練習をさせられたパパママ世代もいるかもしれないですね。(今の時代でこれをする人はかなり少数派)

インターネットで検索をすると「遊びの中でやる」「箸の種類を変える」とか出てきます。

「遊びの中でやる」というのはお箸を使ったおもちゃを使って楽しく練習をしてみようと考える方が多いです。

第2章の体の発達段階でも紹介しますが、遊びの中でお箸を使えるような段階だったら普通の箸を使いこなすのはもう目の前です。

遊びの中でお箸を使えるようなお子さんなら繰り返し練習すれば普通の箸を使えるようになります。

正直言って本noteを見る必要のない方です。(でも興味があったら見てくださいw)

「箸の種類を変える」というのは多くの方がエジソン箸を思い浮かべますよね?

これまでたくさんの箸の悩みを抱えている保護者さまに出会いましたが、

エジソン箸を使っていればいつかは普通の箸ができるようになると思っている方が非常に多いです。

しかしそれは大間違いです。

この楽観的な意識をまずは捨てましょう。

「エジソン箸を使い続けてたら卒業できましたー!」って人は

そもそもお子さんがエジソン箸を使う必要ないくらいの発達段階に達していたり、日常的に体を動かしまくって手先の巧緻性を高める生活を自然としていた可能性があります。

何度も言っている遊びの中で箸を使えるような段階のお子さんでした。

それがエジソン箸の誤解。

じゃあエジソン箸はどんな時に使うの?って思いますよね。

エジソン箸はどんな時に使うの?

エジソン箸は主に食事中の箸以外の目標で成功体験したい時に使います。

・利き手を定めたい時

・食事自体の成功体験をしたい時

・変色のあるお子さんで食事を楽しみたい時

・こぼさないで欲しい時

・自分でできたをとにかく積み上げたい時

・一家団欒でコミュニケーションをとって楽しく食事したい時

このように箸を使うこと以外の成功に目的を持っている場合に使うことを推奨します。(あくまで個人的な意見です)

まず、このnoteを読んで満足するのはやめてください。

エジソン箸の卒業は知識だけインプットしても正直難しいです。

ちょっとやってみたけど、あとはやってない。

新しく鉛筆の持ち方を調べてみたけど続かない。

ひらがなの学習方法を聞いたけど続かない。

知識だけインプットして途中で諦めてしまう。

そんな経験ありませんか?

このnoteを読んでくださる方にはぜひ行動に移してもらいたいと思っています。そのためTwitterでのサポートも購入特典としています。

「読んで完璧に理解してアクションする」というよりかは適宜内容を見ながらお子さんへ実践していただけると◎

【ブックマーク】必須です!

何回も何回も必要なタイミングで見てください。また、本noteで学んだことを普通の箸に移行しようと練習しているママ友にガンガンシェアしてください。

一緒に頑張る仲間がいるとそれだけでモチベーションが高まりますし、練習が継続しやすくなります。

1章:エジソン箸をオススメしない理由

いきなりビビりますよね。最初っからエジソン箸をオススメしないんですから。笑

子育てをしている人であれば99%の人が商品として知ってるくらい有名だし、実際に売れてるし、エジソン箸だけ使ってれば安心でしょ?

療育界隈ではエジソン箸が何となくよくないんだろうな〜ってことは聞いたことがあるけど、実際どうなの?って思っている方も多いかと思います。

しかし、エジソン箸をオススメしない理由は2つあります。

・全然スモールステップになっていない

・指先が発達していなくても使える

これだけ言ってしまうと悪口のように聞こえてしまうのでフォローします。

スモールステップになってない

最終的なゴールが普通の箸を使うと設定した時に全然スモールステップになっていないんですよね。

次の項目でお話しする【指先が発達していなくても使える】にも関連する話になりますが、リングに指を通してグーパーできれば使えてしまうすごい道具なんです。

めちゃくちゃ画期的な発明品です。まじですごい。(語彙力やばい)

普通の箸を獲得するのにあたって指先の発達過程を通らないんです。

指先が発達していなくても使える

実際に体験してもらえるとわかりますが、グーパーする(握って開く)力があれば箸を使った感覚になれる魔法の道具なんです。

この道具が凄すぎて実際に普通の箸を使うのに必要な動作や成長の工程をすっ飛ばしてしまっています。

(例:エジソン箸では薬指で下の箸を支える工程がない)

じゃあどの段階になったら普通の箸を使えるようになるんだよ!という疑問を第2章で解説していきます。

2章:無視できない体の発達段階

2章では人間が誰しもが必ず通る体の発達の順序について解説していきます。

体には一般的に発達の規則性があります。

・中心から末端

・頭部から下部

・両手から片手

・粗大から微細

・全体から部分

これだけでは全然イメージがわかないと思いますのでそれぞれを解説していきます。

中心から末端

体の中心部分(いわゆる体幹)が末端の手先や足先よりも先に成熟していきます。上半身の運動が指先の運動よりも先に発現するのがこの代表例になっています。

学齢期のお子さんではあまり差異は見られませんが、未就学のお子さんでいうと体幹がふにゃふにゃしている時に上手に箸を使いこなすのが難しいのは体の中心部分がまだ成長段階にいる可能性があるからです。

児童発達支援では【ハサミ】【えんぴつ】【箸】などの練習をしてほしいというオーダーをよくいただくことがあります。

このオーダーを受けるのは体がふにゃふにゃしているお子さんが多い傾向です。

そういった場合はいきなり道具の操作を練習するのではなく、中心部分の発達を促すような運動遊びを取り入れてサポートしていきます。

頭部から下部

眼球運動⏩上半身の運動⏩下半身の運動へと運動の機能が順を追って発現していきます。お子さんが赤ちゃんの時を思い出してみてください。

自立して座るよりも前にパパやママを目で追うことができるようになったはずです。

その後に手を動かせるようになって足をバタバタし始めたのではないでしょうか。おそらくお子さんはこのような成長過程を辿ってきたと思います。

お子さんとボール遊びをしていてもサッカーのようにキックするよりも握ったり投げる方が簡単なのが言うまでもないですよね。

「おもちゃを握らずにハイハイがスタートしました!」っていう人は99%いないはずです。

こんなものをにぎにぎしてましたよね( ˊ̱˂˃ˋ̱ )

両手から片手

赤ちゃんの頃は両手が連動していたのがだんだん利き手で操作できるようになっていきます。

両手を使ってモノを食べたり、ちぎったりする両手を使う活動を行うことで優先される利き手利き足の確立へと発達していくことを意味しています。

児童発達支援事業所の職場でも両利きのお子さんが数名います。右手でハサミをやっていると思いきや、突然「疲れた!」と言って左手に持ち替えたりします。この段階から左右別々の動きができるように発達していきます。

【右手は箸】【左手はお茶碗をおさえる】のように左右の役割分担ができるようになります。

粗大から微細

体全体の動きから細かい手先の動きになっていきます。赤ちゃんの手足のような大きな部分に見られる粗大で不器用な運動がしだいに細かい目的にあった動きができるように発達していきます。

両手で何とか持ち上げるくらいモノを上手に掴めなかった赤ちゃんが徐々に指の動きが細かくなっていくことが代表的な例です。

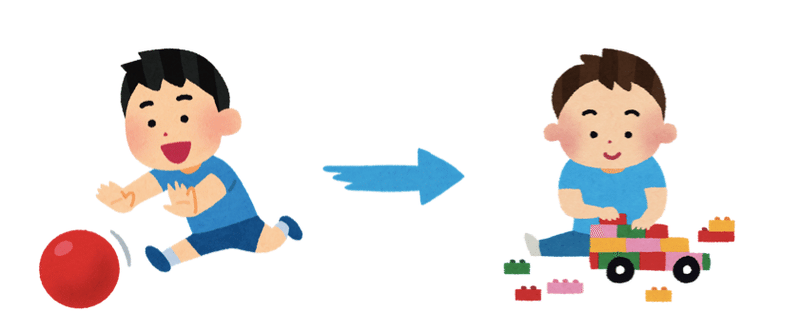

全体から部分

体全体を動かす遊びから一部を動かす遊びに変化していきます。

年齢を重ねるにつれてボールを追いかけるような遊びから手先を使ったレゴ遊びに進化していくようなイメージです。

3章:我が子の現在地を知ろう

一般的な体の発達の規則性がわかったとはいえ、我が子が今どの段階にいるのかを把握しなければ具体的にどんなアクションをしたらいいのかわからないですよね。

冒頭でもお話しした、やみくもに普通の箸を練習する状態から抜け出せません。

3章ではお子さんの現在地を探るために身体の発達段階を大きく4つに分けて紹介していきます。

動画を参考にしてお子さんの体の使い方と比較していただき、現在地を認識しましょう。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?