映画 第10作「男はつらいよ 寅次郎夢枕」1972年松竹

第10作「男はつらいよ 寅次郎夢枕」

さて、第10作目です。

本作の公開は、1972年の12月。

この頃には、こちらも中学生になっており、ぼちぼち怪獣映画からは卒業して、いっぱしの映画ファンになり始めた頃です。

しかし、この頃はやはり洋画が中心で、まだ自分のなけなしの小遣いで「寅さん映画」を見ることはありませんでしたね。

マセた映画少年でしたから、基本は女優のヌードが拝める映画が中心。

エロが全く期待できない「寅さんシリーズ」は、この頃はまだ全てパスしていました。

本作を見たのは、たぶんずっと後のレンタルビデオだったと思います。

本シリーズ第1作目の公開は、1969年の8月でしたから、ほぼ丸々3年間で、10作という超ハイペースで製作されてきた「男はつらいよ」シリーズ。

しかし、ここからは、お盆とお正月公開という、年2本のルーティンが定着していくことになります。

ラストシーンが、とらやのお正月風景というのが本シリーズの定番になってきたことで、「寅さん」が冬の季語になっているというのですから大したものです。

そこで、まずは一句。

寅さんが美人に迷う旅の空

お粗末。拙句ご容赦。

さて、今回のマドンナは、八千草薫です。

1931年生まれの彼女は、本作撮影時41歳。我が父親と生年が一緒です。

渥美清とは3歳違いで、本作では小学校が同級の幼馴染・千代を演じています。

Wiki してみますと、彼女は宝塚歌劇団出身。

娘時代は、「嫁にしたい有名人」の投票で、たびたびトップに輝いていたそうです。

映画出演を追っかけてみますと、僕が鑑賞したものでいえば、「宮本武蔵」三部作のお通役。

東宝特撮シリーズでは、「ガス人間第一号」などにも出演していました。

後年のテレビドラマでは、おっとりした良妻賢母役を多く演じてきた彼女ですが、僕の世代で一番強烈だったのは、やはり1977年放映のTBSドラマ「岸辺のアルバム」。

本作の5年後のドラマでしたが、貞淑が洋服を着ているような八千草薫が、ラブホで不倫を重ねるという展開は、ラストの多摩川の洪水で家が流されるシーンと共に、かなり衝撃的でした。

彼女は、2019年に88歳で亡くなっていますが、どれだけ年齢を重ねても、その年齢なりの美しさを醸し出していて、好きな女優でした。

美人で鳴らした女優ほど、なかなか「いい感じ」のおばあちゃん女優にはなれずにジタバタしてしまうものですが、この人は最後まで「癒し系」であり続けた稀有な女優だと思います。

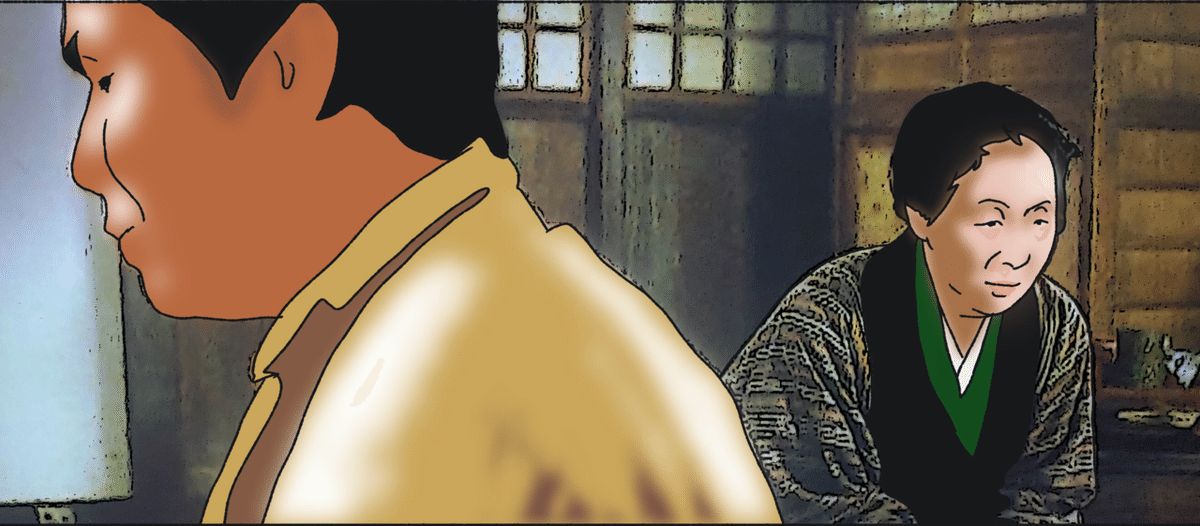

さて、本作の「大物枠」に抜擢されたのは、往年の松竹の看板女優田中絹代。

寅次郎が旅で訪れる旧家の奥様を演じています。

特にストーリーに絡んでくるシーンではありませんでしたが、さすがの存在感。

1965年の「赤ひげ」以来、映画出演からは遠ざかり悠々自適だった田中絹代ですが、なんといっても彼女は女優ながらも松竹の大幹部。現場には緊張感が漂っていたといいます。

山田洋次監督は、囲炉裏の前に座って演技する田中絹代の背後で、溝口健二監督の視線を感じたと言っていますね。

この時の彼女は、63歳ですから、今の僕と同じ年齢。恥ずかしながら、貫禄には雲泥の差があります。

本作のマドンナ八千草薫に一目惚れをしてしまうとらやの下宿人岡倉金之助を演じるのが米倉斉加年。

今回は、東大の助教授役でしたが、やや神経質なインテリという役どころで存在感を出せる俳優で、本作以降も、このシリーズでは色々な役で度々見かけるサブレギュラーとなっていきます。

さて、映画の冒頭は夢のシーン。

前作では、いつもの寅さんの姿で登場してたいましたが、今回はかなり大掛かりなコスチューム・プレイ。

昭和初期の横浜あたりのカフェを舞台にしたマドロスものです。

マドロスものというと、波止場の係船柱(ビット)に足をかけ、ジャケットを肩に引っ掛け、マドロス帽でポーズしている赤木圭一郎あたりを思い浮かべてしまいます。

「無敵が俺を呼んでいる」なんて作品が頭に浮かびます。

昭和の時代には、マドロス歌謡というジャンルもあって、たくさんのヒット曲がありました。

我らが寅次郎が演じるのは、さすらいのマドロス「マカオの寅」。

カフェの女給のさくらが、高利貸しの親分(吉田義男)に手篭めにされようとしているところに、「マカオの寅」がピストル片手に颯爽と登場。

昭和30年代に一世を風靡した、日活の「無国籍アクション」のノリです。

親分を撃ち殺した寅は、駆けつけた刑事を前に逃げも隠れもせず、神妙にお縄について連行されていきます。

「おにいちゃん!」と叫んで見送るさくらと博。

そして、寅が目を覚ましたのが、まだS Lが、蒸気を噴き上げて走っている長野県塩尻市の国鉄中央本線・日出塩駅。

古い駅舎から出てきて柿の実をもぐシーンなどは、そのまま「ディスカバー・ジャパン」のポスターにでもなりそう。

アバンタイトル後は、とらやレギュラー陣による恒例「寅の里帰り騒動」。

まずは、冒頭でこれから結婚式に向かおうという花嫁が登場。

特に、映画的な伏線にはならないシーンで、「おや」と思いましたが、Wiki してみて納得。

花嫁の「さっちゃん」を演じたのは、源公を演じる佐藤蛾次郎の当時の同棲相手だそうです。

金もなく、籍も入れられないでいた二人を見かねて、山田監督がこのシーンを設定し、そのセットを利用して、主要キャストたちと共に、結婚式を上げさせたとのこと。

佐藤蛾次郎は、今月の10日に鬼籍に入ったばかりですが、山田監督をはじめとする「男はつらいよ」チームには、足を向けて寝られなかったでしょうね。

帝釈天題経寺の境内で、「遊んでばかりいると、寅さんみたいになっちゃうよ」と子供を叱る母親を見て落ち込む寅次郎。

とらやの面々が、笑って話しているのも、自分のことを馬鹿にしていると早合点してしまいます。

一計を案じたおいちゃんたちが、盗み聞きしている寅を承知の上で、「寅褒めまくり」の小芝居。

これが思いの外功を奏して、寅は自分の「ひねまがった」性根を反省。

改心して、地道な暮らしをしようと言い出します。

それをタコ社長から聞きつけた御前様も、とらやにやって来て寅を激励。

さあ、それにはまず、所帯を持つことが先決だと、とらやの面々は、翌日から寅の嫁さん探しに奔走。

しかし、相手が寅だと知ると、どの話も結局はポシャってしまいます。

初めは神妙に報告を待っていた寅ですが、最後はキレて、寅のために駆け回ったとらやの面々に大暴言。

大喧嘩となり、寅はタコ社長の頭に、置いてあった白菜の一撃。

後期の作品では、かなり穏やかになっていますが、まだ若かりし日の寅次郎は、かなり粗野で暴力的です。

最後は、さくらの涙に我に帰り、反省する寅さん。

「一番つれえ想いをしているのは(俺じゃなく)・・」と、言い残し旅に出てしまいます。

寅さんが歩いているのは、晩秋の甲州路。遠くには駒ケ岳が見えます。

干した大根が並び、玉ねぎが軒から下がり、柿が実る旧家の土間を借りて弁当を食べている寅さん。

囲炉裏の前には、家の女主人(田中絹代)が座り、炭を転がしています。

彼女が寅次郎に喋りだしたのは、寅の同業者伊賀の為三郎の話です。

近くで商売をする度に、この家によって、旅のよもやま話をしていった為三郎が、夏に訪れた時に、この家で倒れそのまま亡くなったとのこと。

手を尽くして探したけれど、結局身内は見つからず、この家でお弔いを出したといいます。

「お線香をあげてくれますか」という女主人に連れられて、墓参りをする寅次郎。

身内に消息を知らされることもなく、旅の空の下で寂しく死んでいった同業者に、自分の行く末を重ね合わせる寅次郎。

彼女に見送られる寅次郎の背中に、木枯らしが吹き付けます。

寅が宿泊しているのは長野県塩尻市の奈良井駅前にある旅館。

はい、本作ではここで谷よしのを「めえっけ」です。

オープニングのタイトル・クレジットにはなかったので、本作には出演していないかなと思っていたら、セリフもある役でちゃんと出演していましたね。

この旅館の女中のひとりを演じていました。

その女中らたちと一緒に盛り上がっていたのがなんと舎弟の登で、寅さんもニンマリ。

旅を続けながら、一緒に商売をする二人ですが、ある朝寅次郎は、登の枕元に置手紙をして一人で旅に出てしまいます。

前作では、登が置手紙をして旅立っていますが、今回の別れは逆の展開となりました。

おそらくまたラストでは・・

さて、とらやの二階には、御前様の甥にあたるという東大助教授の岡倉金之助(米倉斉加年)が、官舎の建て替えの間、下宿することになります。

素粒子物理学を専攻する岡倉は、超インテリのカタブツ。

ややコミュニケーション不全気味で、とらやの面々と食事をする際にも、学術書から目を離さないような男です。

寅の一番嫌いなタイプだと不安を隠せないおいちゃん。

そんなとらやに、近所で美容院を開業したばかりの千代が、さくらに古着の手直しを頼みに来ます。

彼女は一度結婚はしていましたが、今は離婚して独身。息子が一人いますが、事情があって会えないという身です。

とらやの面々は、千代が寅とは幼馴染であることは承知していますが、彼女が美人であることもまた不安の種。

しかし、こんな時に、ひょっこり柴又に帰ってくるのが、我らが寅さん。

この展開が、このシリーズの「お約束」です。

岡倉が、とらやの面々と夕食を食べているところに、寅が帰ってきます。

とらやの夕食に見慣れない顔を発見して、嫌味のひとつも言おうかという寅に、岡倉は「あ、どうも」というだけのノーリアクション。

久しぶりに聞いた、この展開の寅の決まり文句。

「さしずめ、インテリだな。」(2作目に登場した医師役の山崎努に言って以来)

岡倉は食事を済ますと、とっとと二階に上がってクラシック・レコードに針を落とすマイペースぶり。

ちなみに、岡倉の部屋のオーディオ・セットの真ん中にドーンと構えているのが、オープンリールのテープデッキでした。

これ、僕も持ってましたね。いやあ懐かしい。

当時はすでにカセットテープが主流になっていましたが、テープ幅の広いオープンリールは、抜群に音質良好。

扱いはカセットに比べてかなり面倒でしたが、長時間録音が可能で、FM放送のエアチェックは、こちらを使っていました。

テープのリールには、「TIAC」とロゴが入っていましたが、これは「TEAC」をもじったものでしょう。僕の持っていたのもそれ。

ちょっと、嬉しくなってしまいました。

ヘソを曲げた寅が、とらやの面々に悪態をついて、また旅に出て行こうとしているところに、千代が古着の裏地をもって訪ねてきます。

いよいよ寅と本作のマドンナのご対面です。

二人は小学生の時の同級生。美しくなった千代と久しぶりに再会した寅は、今の今まで旅に出ようとしていたことなどケロリと忘れて笑顔満面。

「寅ちゃん」「お千代坊」と呼び合って、たちまち昔話に花が咲いてしまいます。

小学生当時、寅が千代につけたあだ名が「デカらっきょう」。そして、さくらが「チビらっきょう」。

二人とも美人ですが、確かにおでこには共通点があって、これは言いえて妙。おもわずニンマリしてしまいました。

今の常識で言えば、女性の容姿をいじるのは、たとえ小学生であってもセクハラということになりそうですが、やはり嫌味のない寅次郎がいうとギャグになります。

今回のマドンナは、旧知の幼馴染ということもあって、寅はいたってノーマル。

一目惚れした瞬間にしどろもどろになって、声が上ずるといういつものモードにはなりません。

しかし、さりげなく博に千代の家庭のことを確認するあたりは、異性として意識していることも間違いのないところ。

結局二階の物置部屋に鼻歌まじりで上がっていく寅ですが、翌日からは用もないのに、千代の美容院の前をウロウロ。

ガスストーブを納品に来た電気屋を捕まえると、ここぞとばかりに、その場を仕切る寅次郎。

幼馴染の強みで、二人の仲は急速に縮まっていきます。

とらやで団子を食べさせながら、電気屋にチップを渡す寅は、完全に亭主気取り。

そんなところに、岡倉が大学から戻ってきます。

寅の隣に座っている千代をチラリと見て、岡倉はその美しさにたちまち一目惚れ。

一気にその挙動が怪しくなりますが、考えてみれば、これがいつもの寅のパターンでしたね。

身に覚えのある寅は、この岡倉の様子を見てピーンときてしまいます。

色恋沙汰に、頭の良し悪しは関係なし、このインテリが、間違いなく千代に一目惚れしたことを、経験者の寅は察知。

それがいつもの自分の姿であることも忘れて、寅は俄然このエリート・インテリの恋心をいじり始めます。

「これは、はじめてのケースですね。」と漏らす博に、「最悪だよ。事態は」と不安を隠せないおいちゃん。

岡倉が、とらやの面々と夕食を取っているところに上機嫌の寅が、顔を紅く染めて帰ってきます。

「お千代坊と二人で差し向かいで一杯飲んでたよ。」と、食事中の岡倉に揺さぶりをかける寅。

案の定、心中取り乱したインテリ先生は、灰皿の吸い殻を箸でつまんで口に運ぶほどの狼狽ぶり。

寅には、これが愉快でしょうがありません。

洋品店でパンツを買おうとしていたところを、千代に声をかけられた岡倉は慌てますが、動揺したまま参道を歩いていく岡倉と千代の背後では、寅と源公が笑いを押し殺しています。

岡倉の恋心を肴にして、とらやの面々に「恋愛について」のアリアを聞かせる寅次郎。

このシリーズで何度か聞くことになる寅の名調子。

ネットで見つけましたので、ちょっと長いですが、全文紹介いたします。

「飯を食う時も、ウンコをする時も、もうその人のことで頭がいっぱいよ。

なんだかこう、胸の中が柔らかぁ~くなるような気持ちでさ。

ちょっとした音でも、例えば千里先で針が、ポトンと落ちても、わーっ!となるような。

そんな優しい気持ちになって、いい、この人のためなら何でもしてやろう、命なんか惜しくない。

『ねえ寅ちゃん、私のために死んでくれる?』と言われたら『ありがとう』と言ってすぐ死ねる。

それが恋というもんじゃないだろうか。」

大盛り上がりの茶の間に「静かにして下さい」とクレームを言いに下りてきた岡倉ですが、さあ、そんなところに、仮縫いの寸法合わせに千代が訪れます。

たちまち挙動不審になる岡倉。

取り乱すインテリ先生を、寅はここぞとばかりにいじり倒します。

完全に悪ガキ・モードの寅には、岡倉の醜態を笑い飛ばすことと表裏一体になっている、お千代坊に対する自分の恋愛感情に気がつくことはありません。

このあたりが、寅次郎の悲しくも「愚か」なところですね。

そして、寅が気づいていないのは、自分の気持ちだけではなかった・・・

ちなみに、上機嫌モードの寅が、口ずさんでいる曲は、この当時大ヒットした山リンダの「どうにもとまらない」。

岡倉も口ずさんでいました。

ある日、千代のところに一人息子のさとしから電話がかかってきます。

千代は、参道を走って、江戸川土手へ。

離婚後は父親に引き取られて暮らしているさとしは、友人たちと一緒に自転車の遠乗りで柴又に来ていました。

会えない間に大きく成長している我が子を見て、心乱れる千代。

その後、真っ赤に泣き腫らした目で美容院に帰ってきた来たことを従業員から聞いたさくらは、それを寅に報告します。

こういう時の寅の行動は迅速そのもの。

傷心の千代を元気付けようと、とらやの夕食に招待します。

千代を気遣って「子供」の話題は御法度だと示し合わせますが、全てが裏目。

第2作目で、母親とのいざこざで傷心の寅を励まそうとするとらやの面々が、「母親」の話題を、御法度にしようという展開がありましたが、今回はその子供版。

「男はつらいよ」には、シリーズを通じて、何度か登場する定番のギャグがありますが、脚本にしっくり馴染んだ、その絶妙な語り口で笑わせてくれますので、わかっていても飽きません。

このあたり、何度聞いても飽きない名人古今亭志ん生の味わい深い語り口の落語をきいているような趣があります。

そういえば、「ひろし」が「しろし」になってしまう江戸弁丸出しの寅の言い回しは、どこか志ん生師匠の至芸を彷彿させるようなところがあります。

寅は二階から下りてきた岡倉にも、その場でなにか歌わせようとしますが、場はまったく盛り上がりません。

しかし、気がつけば千代は、いつしか肩を震わせて涙をこらえています。

まるで空回りはしていますが、寅のその優しい気遣いは、しっかりと千代には伝わっていました。

千代への恋煩いが悪化した岡倉は、とらやの2階で寝込んでしまいます。

岡倉に頼まれて、彼の職場である東京大学(ロケが行われたのは一橋大学)にいる恩師(清水将夫)の元にレポートを届けに行く寅。

病床の岡倉に報告に行きますが、二人は千代を巡ってたちまち大喧嘩。

いつもの自分を見ているようで居たたまれなくなった寅は、二人の仲をとりもつキューピッド役になることを決心します。

そのことを告げるために、千代をデートに誘う寅。

千代は、店を休業にして、寅の誘いに応じます。二人が並んで歩くのは江東区の亀戸天神。

岡倉助教授の、千代に対する真摯な想いを告げる寅の中途半場な物言いを、寅からのプロポーズと勘違いした千代は、寅にこう応えます。

「私、寅ちゃんとだったら、一緒に暮らしてもいいって、今ふとそう思ったんだけど・・」

いつもは、映画のクライマックスで、マドンナに振られるはずの寅が、なんとマドンナから愛の告白をされてしまいます。

思わず、ヘナヘナと池の欄干に座り込んでしまう寅。

ここでやっと、自分の内なる千代への想いに気がつく寅。

そうなると、寅はもういつもの寅ではいられなくなります。しかし今頃スイッチが入っても後の祭り。

動揺して、「ジョウジャンジャナイヨ」と口ごもる寅に、千代はキッパリと言います。

「冗談じゃないわ。」

しかし、寅次郎は、千代の精一杯の告白にも、まともに対峙することが出来ません。

寅の様子を察した千代は、それ以上の想いは飲み込んでこう言います。

「やっぱり冗談よ。」

かくして、寅の10回目の失恋がここに悲しくも・・・

でも、今回の寅はけっして振られてはいませんね。

しかし、ここは心を鬼にして言うべきかもしれません。

東大助教授よりも、寅と一緒に暮らしたいと思ってくれていた千代の女心に気づけなかったことの罪は失恋よりも重し。

とらやに戻り、岡倉に、千代との仲を取り持つことは出来なかったことを詫びる寅。

茫然自失の岡倉はがっくりと肩を落としますが、寅の心中は複雑です。

さくらに尋ねられた寅は、千代に告白されたことを話仕掛けますが、それはぐっと飲み込みます。

中途半端な自分の不甲斐なさが、千代と岡倉を傷つけただけだったということを、今回の寅は理解していました。

いつもならマドンナにふられた傷心の寅が旅に出るのを、さくらが見送るという「別れのシーン」になるところですが、今回はなし。

正月を迎えたとらやに千代が尋ねています。

とらやの正月に寅がいることはまずありません。届いているのは旅先からの年賀状。

千代が大真面目に、寅にふられたことを告白しても、一同は大笑いするだけで誰も本気にしません。

その頃寅は、旅の空の下。

やはり舎弟の登と一緒に、峠の茶屋で一杯引っ掛けていました。

さくらには言えなかった千代とのことも、旅に出てしまえば、いい酒の肴です。

登と茶屋の女将を相手に、話を盛るだけ盛って満面の笑顔。

「そうよ。それが渡世人のつれえところよ。」

これまで、9人のマドンナにふられてきた寅。

山田監督としても、一度くらいはマドンナと結ばれる寅の話も撮りたいところでしょうが、それはファンが許差ないと思います。

寅さんファンは、幸せになる寅次郎なんて見たくないんですね。

渥美清が命を吹き込む、「愚かで美女にからっきし弱い」風来坊だからこそシンパシーを感じるわけです。

つまり、残酷なようですが、フラれてなんぼが寅さんということ。

今回、山田監督が描いたのは、マドンナに告白されているにもかかわらず、取り乱すだけの情けない寅でした。これは事実上の失恋と同じ。

やはり、ふられない寅を描くのなら、こうせざるを得なかったかもしれません。

我らが寅は、柴又に帰れば必ず騒動を起こし、美女に一目惚れすれば、必ずふられ、地道な暮らしは出来ないけれど、最後は旅の空で笑っている。

これは、寅さん映画を見に映画館に足を運んだファンと、山田監督のお約束のようなもの。

このテンプレートはキープした上で、如何に物語がマンネリをしないように変化をつけていくか。

その辺りの苦労を、本シリーズでは、7作目あたりからヒシヒシと感じております。

「男はつらいよ」のドラマ版では、最終回に寅を殺してしまって、ファンからお目玉をもらった山田監督。

同じ轍は二度と踏まないと心に決めていたはずです。

そんなわけで、本シリーズでは、最終作まで、寅はもちろんのこと、レギュラー陣の誰一人、映画の中で亡くなることはあリませんでした。

そして同じように、寅次郎は、最終作まで、マドンナにきっちりふられ続けました。

たとえマンネリと言われようと、変えてはいけないルールはきちん守りつつ、その範囲の中で最大限の変化をつけてゆく。

だからこそ、このシリーズは、これだけの長い間、日本人に愛され続けたということでしょう。

山田監督も、心の中でつぶやいていたかもしれません。

「そうよ。それが映画監督のつれえところよ。」

さて、次回は第11作目「男はつらいよ 寅次郎忘れな草」です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?