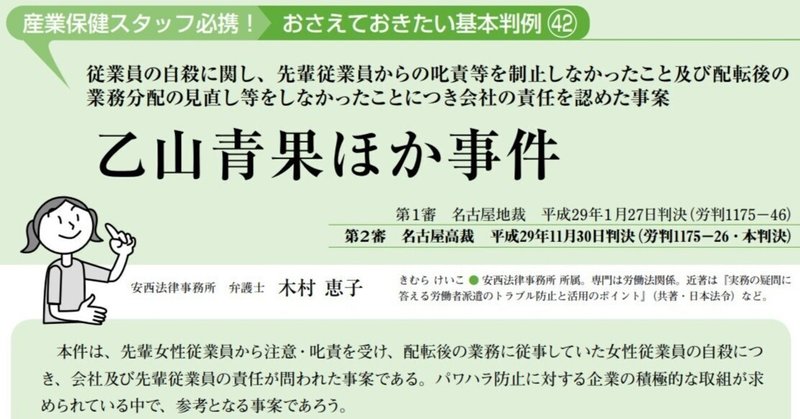

【重要】乙山青果実ほか事件

ポイント

仕事のミスに対し強い口調や同じ注意を繰り返し長時間行う、女性従業員によるパワーハラスメントにつき、取締役からハラスメントの行為者に対して「やさしい口調で指導するよう」注意がなされたとしても、実態として改善が認められない場合は使用者に安全配慮義務違反が認められることを示すものである

また、パワーハラスメントの被害を受けて配置換えをした場合、パワーハラスメントそのものと配置換えに伴う心理的負荷が加算されることは労務管理上重要な指摘である

ただし、加害者 (ハラスメントを行った従業員) の自殺に対する責任は否定され慰謝料のみ支払い、使用者が自殺に対する責任を負ったことも注意が必要である

概要

経緯

Aは高卒新入社員として入社し、経理業務に従事していた。2年後の9月に指導係である女性職員から叱責を受け続けていた他職員が出向になったのを契機に、指導係から「てめえ」「あんた同じミスばかりして」と厳しい口調の叱責を向けられた。同年10月に仕事を休む際にAは取締役にいじめを申し出て、取締役は指導係に優しい口調で指導するよう促したが、むしろ「親に出てきてもらうぐらいなら社会人として自覚をもって自分自身もミスのないようしっかりしてほしい」と発言した

翌年4月以降、Aは営業事務職員の退職に伴い配置転換されて業務の引継ぎをうけた。以降、営業事務業務を把握する先輩女性職員から、別室に呼び出され個別にあるいは経理の指導係とともに「何度いったらわかるの」などと強い口調で注意・叱責を繰り返された。

同年6月、Aが公休を取得したところ、夜勤担当者から問い合わせを受けた先輩女性職員は深夜22時にAの業務につき確認の電話をした。その後、Aから問題の経緯の問い合わせを受けた先輩女性職員は、Aのミスだったことを伝えて指導した。

Aは翌朝、自宅の建物の10階から飛び降りて自殺した。

なお、Aが自殺するまでの法廷時間外労働時間は、8時間、32時間、41時間、67時間、49時間、58時間であった。名古屋南労働基準監督署長はAの自殺に業務起因性を認めた。

判決

女性職員2名の注意・叱責は業務上の適正な指導の範囲を超えて精神的な苦痛を与えるもので不法行為に該当する

会社は女性職員2名の不法行為を制止・改善するよう注意・指導すべき義務があったが怠った

会社はAにミスが多いことを認識しながら配置転換を行い、引継ぎ不十分ななかではAの業務内容の見直しや増員を行う義務があったが怠った

以上の指導・叱責は心理的負荷が「中」、業務内容や分配の見直しを行わなかったことも「中」に該当するから心理的負荷は「強」とされ、使用者の安全配慮義務違反と自殺の間に相当の因果関係がある

なお、女性職員の不法行為はそれのみでうつ病を発症させる程度に過重と評価できず (負荷が「中」のため)、自殺の間に相当因果関係を認められないし予見性があったといえない

しかし使用者は、うつ病の原因となる事実ないし状況を認識しえた場合は (負荷が強となりえるため)、自殺の予見が可能だったというべきであり、使用者はAの自殺の予見可能性があった

出典

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?