住みたい街ランキングの虚実 第3回 ランキングを真に受けるな

拙著『データ分析読解の技術』のボツ原稿全3回のうち3回目。これまでの記事は下記からどうぞ。

住みたい街ランキングの虚実

第3回 ランキングを真に受けるな

前回までに見たように、自由回答で聞こうが選択肢を示そうが、多くの回答者は真剣に考えないのだとしたら、アンケート調査は諦め、新たな方法を模索したほうがよいかもしれません。

そう、第1回の記事で紹介したHOME’S調査のように、物件を探している人による問い合わせ件数を数えたほうが、人々の「住みたい街」を的確に知ることができるのでは・・・と考える人もいるでしょう。

しかし、こちらはこちらで別の問題が生じます。

何が「問い合わせ数」を決めるのか

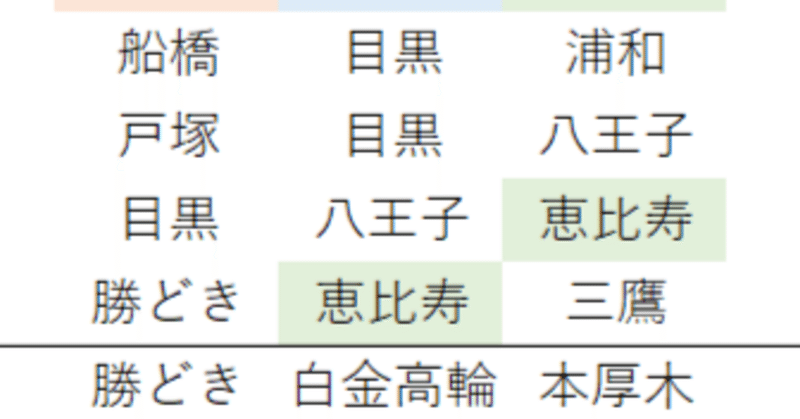

表1-2に示したHOME’Sの「買って住みたい街」ランキングを見ると、問い合わせ件数を指標として用い始めた17年以降の上位は、他のランキングに比べてかなり特異な地名が並んでいます。しかしそれだけでなく、全く安定していないことにも気が付きます。たとえば17年1位の船橋は以後トップ3に入っていません。それどころか、20位→74位→22位→29位と推移しています。

これは、人々の「住みたい街」がころころ変わるということでしょうか?

ここで少し考えてみましょう。こういった現象を理解するためには、本書(※『データ分析読解の技術』)第1章で述べたように因果関係を想像することが大切です。各駅の物件に対する問い合わせ件数を直接左右する要因を探ってみてください。そして、そのうち最も重要な要因は何か、考えてみてください。

・

・

・

さて、いかがでしたしょうか?

筆者が考えるに、各駅の物件に対する問い合わせ件数を左右する最大の要因は、各駅の「物件数」です。つまり、各駅が最寄り駅として登録されている物件の数が多ければ多いほど、問い合わせ件数も増える、ということです。

もちろん、各駅の「人気」のような要素も重要でしょう。しかし、そもそも物件が無ければ問い合わせは生じません。本書で述べてきたように、こういう当然の因果関係に気が付けるかどうかが、現象の理解の際に重要となることがあります。

問い合わせ件数を物件数が左右しているのだとすれば、駅周辺の物件数が多いほどランキング上位に来るはずです。基本的には周辺人口が多く乗降客数が多い駅が上位に入りやすいと考えられます。

ただそうすると、ランキングはそう極端に変動しないでしょう。実際、「借りて住みたい街」のランキングの上位の顔ぶれは毎回あまり大きくはシャッフルしません。17年から20年まで池袋が連続して1位となっており、上位にはたとえば中野、高円寺、吉祥寺、葛西、川崎、大宮などが並んでいます。都心に近いか、やや郊外の利便性の高い駅が賃貸物件で問い合わせ件数が多いようです。

この賃貸物件問い合わせ件数のランキングは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で東京から郊外への転出が増えた21年に、初めて本厚木(神奈川県厚木市、小田急小田原線)が1位となり、都内の駅のランクが下がるなどの変化が見られました。ただし、ランキング上位の顔ぶれや傾向自体はそれほど変わっていません。20位以内の上位の駅はだいたい10以内の変動に収まっています。

このように「借りて住みたい」ランキングで極端な変動が生じないのは、賃貸物件の特性のためと考えられます。

賃貸物件の居住者は定期的に入れ替わります。周辺物件の一定割合が不動産情報サイトに毎年掲載されることになります。駅周辺の物件数にだいたい比例して空き家が出てくるため、問い合わせ数のランキングも各駅の周辺物件数の序列に沿って並ぶことになります。

このため、新型コロナウイルス感染症拡大による都心の飲食店需要の大幅な減退と人口の郊外移転のような未曽有の出来事が起きても、ランキングの変動は緩やかなのです。

買って住みたい街ランキングが混沌とする理由

賃貸物件の駅ごとの数が安定的であるのに対して、“販売”物件の数はより不安定であると考えられます。販売物件の数は、新築分譲住宅、特に新築分譲マンションの規模や有無によって大きく変わるためです。

新築分譲マンションは中古マンションとは異なり、物件として出てくるときには多数の部屋が一遍に出てきます。また、早くから掲載されるため、中古物件に比べると長く情報サイトに掲載されるようです。そして何より、日本では新築を求める人の数が多いため、問い合わせの数も多くなるはずです。

つまり、HOME’Sの「買って住みたい街」のランキングが不安定なのは、新築分譲マンションの販売戸数が時期によって大きく違うことに起因して、年ごとの問い合わせ件数が大きく異なるためではと予想されます。

問い合わせ件数のデータも、新築分譲マンションの販売期間等のデータも持ち合わせていないため、この予想の正確な検証はできません。しかし、各駅の新築分譲マンションのデータを照合すれば、この予想は概ね当たっていると主張できます[1]。

たとえば、勝どき駅(都営大江戸線)は19年の問い合わせ件数をもとにした2020年ランキングで前年16位から急伸して1位となり、21年、22年もその座をキープしています。これは東京五輪の選手村跡を分譲するHARUMI FLAG が19年に販売を開始したこと、駅直結の巨大タワーマンション、パークタワー勝どき2棟が20年に販売を開始したことが影響していると考えられます。

目黒駅は周辺で開発が進んでおり、2018年までは100戸前後、あるいはそれ以上のマンションの売り出しが続いていました。しかし19年8月のディアナコート目黒から21年5月のシティハウス下目黒まで2年近く大きめの新築分譲マンションの竣工がなかったようで、結果、2020年ランキングで21位まで落ちたようです。戸塚駅や船橋駅も同様で、大きめの新築分譲マンションが連続して竣工した前の期間に首位に立ち、その後“低迷”したと考えられます。

このように、「買って住みたい街」ランキングは、実際に販売されている新築住宅件数に左右されるランキングと考えられます。その都度、開発が進行中の地域、駅がランキング上位に来るため、上位は安定しにくくなります。

そう考えれば、勝どき駅が連続で1位となったことは、単にそこが人気の街であるというより、開発が続けられている今どき珍しい場所であることを示していると言えるでしょう。2022年にも1位となったのは、HARUMI FLAGの販売期間が新型コロナウイルスの「レガシー」で長引いたためかもしれませんが。

ランキングを真に受けてはいけない

ここまで読んで真面目に考えると、何らかのデータを使って「住みたい街」のランキングを作ることは難しいと感じた方は多いでしょう。それがアンケート調査であれ、問い合わせ件数であれ、「住みたい街」ランキングを安易に名乗ってはいけないのでは?と思った方もいるかもしれません。

ただ、世の中のランキングと名の付くものは往々にして統計学等の学問的な見地からの正確性のようなものを追求した代物ではありません。そうした例ひとつひとつに対し憤り、嘆くのはなかなかエネルギーのいることですし、筆者としては名乗りたいように名乗ればよいのではと考えています。

本書第4章で見た漫画のキャラクター人気ランキングの例のように、ランキングというのはその順位を見て考察したり議論したりするなど、楽しむために存在していると思ったほうが幸せでしょう。データを分析する立場の人間から見れば、ランキングは様々な情報が削ぎ落されてしまった扱いにくい情報のひとつなのですが、いまや秒単位で新しいランキングが生成され、消費される時代です。これを否定するよりも楽しんだほうが有意義です。

大切なのは、この種のランキングを作成する側、分析する側、そしてこれを読む側が、それを真に受けないようにすることです。

ゆるキャラグランプリがそうであったように、ランキングが真に受けて重視されればされるほど、そこには異常で歪んだ力が作用します。ランキングに採用される書店に特定宗教の信者が押し寄せて教祖名義の書籍を購入したり、“推し”のアイドルの順位を上げるために投票券付きのCD等を大量購入したり、ランキングの操作に関わるエピソードをみなさんもひとつやふたつ知っているはずです。

意図的な操作がなかったとしても、「住みたい街」ランキングはランキングを真に受けるべきでないと痛感させる良い材料です。

ここまで見てきたように、「住みたい街」ランキングの多くは不動産関係の企業が発表しています。世の多くのネット調査記事同様、これを発表することで、社の名前を売りたいという意図が背景にあるものです。長谷工アーベストの「住んでみたい街」ランキングは、一連の「住みたい街」ランキングだけでなく、そうした独自ネットアンケートのプレスリリースで企業名を宣伝する手法の最初期の成功例と言えるかもしれませんね。

その中で各社が調査の方法を変え始めたのは、より正確な調査を求めたためかもしれませんが、同時に、吉祥寺が当たり前のようにトップになる結果、ランキングがあまり注目されなくなる事態を避けたかったからではないか――筆者はそう邪推しています。実際、長谷工アーベスト以外の各社の調査手法変更は、確実に吉祥寺の「覇権」を蝕む方向に作用していました。

集合住宅の開発業者からすれば、吉祥寺のような開発が行われない場所より、恵比寿、品川、目黒のような開発、再開発で大きな集合住宅を建てられるところが「住みたい街」になってくれたほうがいいでしょう。不動産ポータルサイトからすれば、横浜のような巨大な地域が人気ということになってくれたほうが、都合が良いのかもしれません。まあ、これらは邪推というより無理やりな想像ですけれども。

東京ウォーカーは、何でも教えてくれた

ランキングを真に受けるべきでないことは、何より「元祖」である東京ウォーカーのランキング企画が最初から教えてくれています。第1回の記事で述べたように、同誌のランキングで吉祥寺は04年までの3年間、トップ3に入っていませんでしたが、05年に初めて首位となりました。この動きの背後にも調査手法の変更があるのです。

04年は、読者投票に3つの不動産会社による各街の採点結果を加算してランキングを決めていました(同誌2004年2月17日号)。吉祥寺は読者投票では2位でしたが、不動産会社採点では6位と評価が低く、合算後のランキングでは5位となっていました。それが05年には、同誌のネット会員等のアンケート結果に同誌スタッフの票を合算する方法に変更されたのです(同誌2005年5月24日号)。

その票の内訳は不明ですが、吉祥寺の首位獲得の裏に編集部側の何らかの意図を感じざるを得ないでしょう。吉祥寺が世間で「住みたい街」と広く言われ始めたのに、「3大人気タウン」として推していた同誌のランキングで下位に甘んじているのは具合が悪かったとか、吉祥寺のほうが中目黒よりも特集記事が読まれるからとかそんな理由からでしょうか?

ともかく、多くの人はランキングの元となる指標の作成方法を気にしませんし、前回の手法を確認したりもしませんから、ランキングの作成方法の変更は安易に行われてしまいがちなのです。

繰り返しますが、この手のランキングは真に受けないことが大切です。そのうえで余裕や興味があれば、元となる指標の作成方法に注目し、なぜ眼前の順位が生じたのかを想像するとよいでしょう。

たとえば、長谷工アーベストのランキングで、船橋がHOME’Sで衝撃の1位となった17年に15位、20年には9位と上位に進出していたりします。「真に受けない目線」で理解していけば、ランキング同士が競争したり、ランキング同士が影響したりといった様子を見て取れ、なかなか面白いものです。

エンターテイメントとして供されるものなのですから、ランキングは邪推込みで楽しめばよいのです。もちろん、群馬県庁が「魅力度ランキング」に行ったように、おかしなものには批判を浴びせればよいでしょう。

この手のランキングの背景にある指標に意味はあっても、順位自体には大した意味はありません。下手に権威を感じない、与えないことが大切です。

だからくれぐれも、ランキング上位進出を目標にしたり、政策評価の指標にしたりといったことがないように願いますが。。。

[1] 以降の記述は次の各ウェブサイトを参照した。SelFin 全国マンションデータベース、https://db.self-in.com/、「不動産アーカイブ」LIFULL HOME’S、https://www.homes.co.jp/archive/

以上で今回の連載はおしまいです。お読みいただき、ありがとうございました。

気に入っていただけた方は、拙著『データ分析読解の技術』もお楽しみいただけると思いますので、ぜひ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?