ブルーカーボンとは?その仕組みを分かりやすく解説!温暖化対策として近年注目

「ブルーカーボン」とは海洋生態系に貯蔵される炭素のことです。

最近では地球温暖化対策として国際的にも注目されている分野です。

筆者も学生時代に研究室で扱っていたテーマの一つでした。

ただブルーカーボンを解説している記事などを読んでいると

「書いてあることが専門的すぎてはじめて知る人は理解できない!」

という感想をもちました。

そこでこの記事では、今注目のブルーカーボンについて誰でも分かる内容で解説していきます。ぜひ最後までお読みください!

ブルーカーボンとは「海の中の森」

ブルーカーボンとはざっくりいうと「海の中に貯まっている炭素」を指しています。国連環境計画(UNEP)では「藻場・浅場等の海洋生態系に取り込まれた炭素」という定義です。

ブルーカーボンと対をなすものとしてグリーンカーボンという言葉があります。これは一言で表すと森林です。つまりブルーカーボンのイメージは「海中(=ブルー)の森」になります。

森林が地球温暖化対策として有効だというのは多くの人が認識しているでしょう。これを海まで拡大していこうというのが、昨今ブルーカーボンが注目されている要因です。

ブルーカーボンがなぜ温暖化対策になるのか

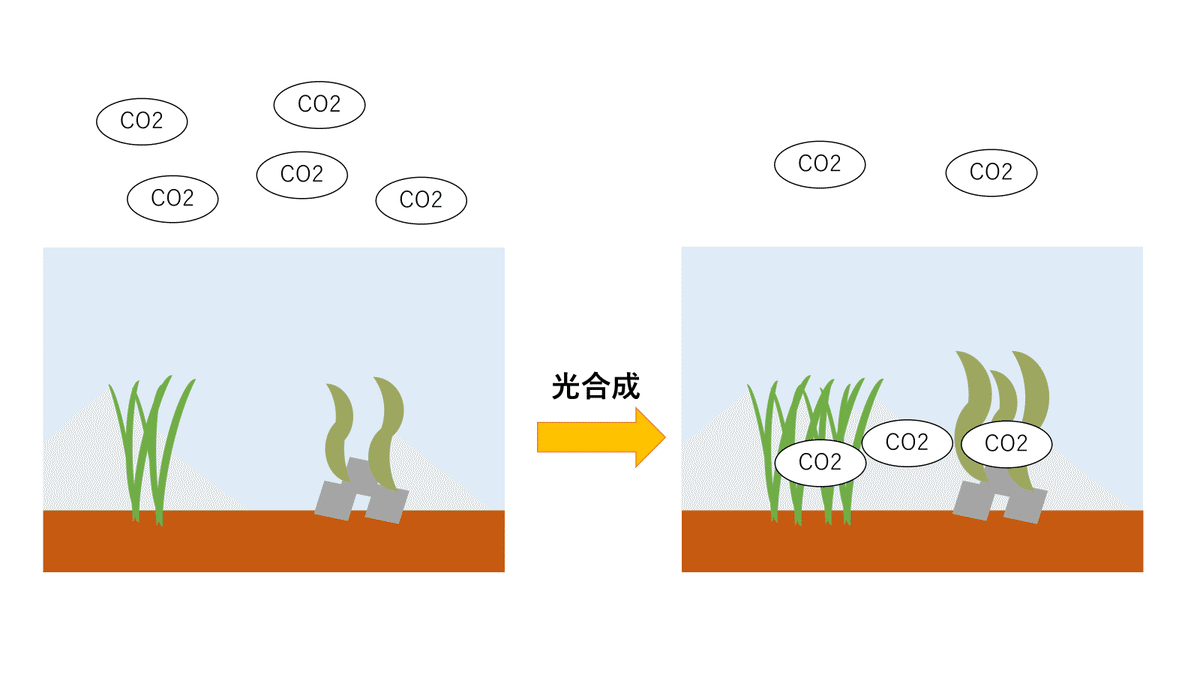

ブルーカーボンが温暖化対策として機能するメカニズムを解説します。

そもそも地球温暖化の大きな要因として大気中のCO2の増加が考えられており、温暖化対策としては大気中のCO2の量を減らすことが重要です。

そのため、大気中のCO2をブルーカーボンとして海に取り込むことで地球温暖化対策になります。

海中にCO2を貯め込む方法は以下の2つです。

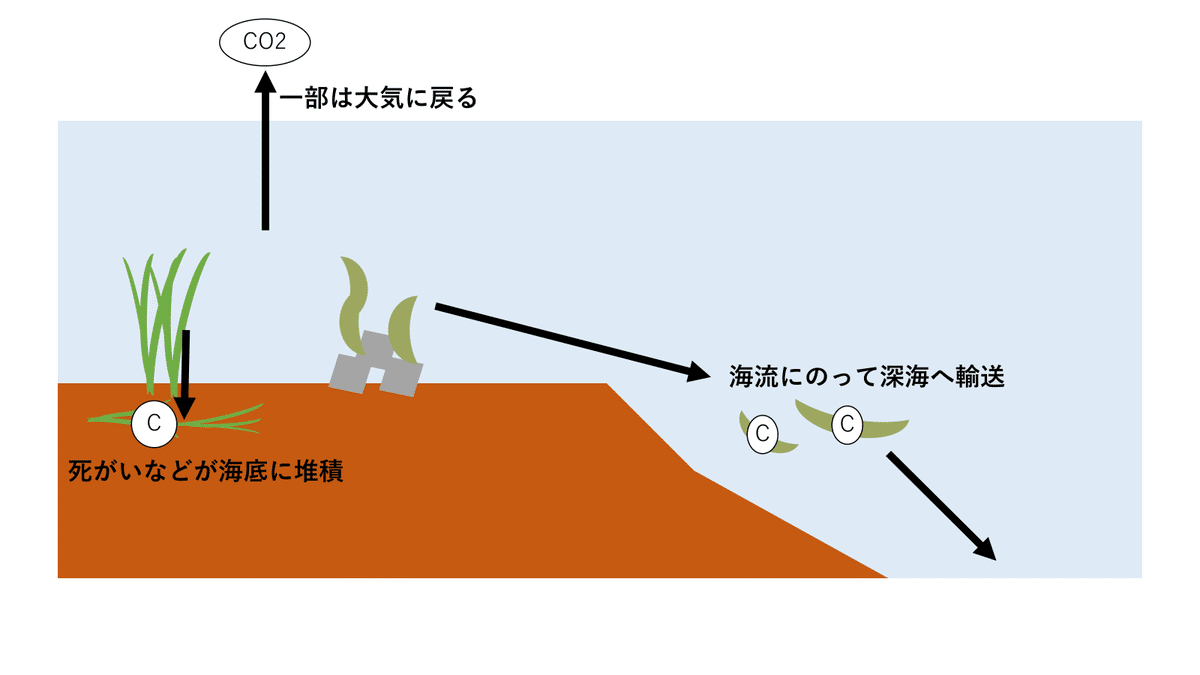

①光合成によってCO2を吸収し、生物の体内に貯める(=固定)

②生物が死んだ後も海底や深海に留まることで、長期間貯蔵される

日本は四方を海に囲まれており、非常に長い海岸線を有している国です。そのため、ブルーカーボンに恵まれた国だとも言えます。

ブルーカーボン生態系を4つ紹介

1.海草藻場

代表的な主としてアマモが挙げられます。根や茎をもち種子で繁殖することから陸上植物に近い種であり、砂や泥の上に根を張って育つ。

光合成によってCO2を吸収するほかに、海底に炭素を蓄積できます。

2.海藻藻場

コンブやワカメといった海藻が代表的で、岩場に分布し種類も豊富。

光合成によりCO2を吸収するのは海草と同じです。また、潮で流された海藻(流れ藻)が漂流していく過程で海の深くまで沈んでいくと長期にわたって海藻由来のブルーカーボンが貯蔵されます。

生息範囲が広いため、地球全体で見るとCO2の吸収量がもっとも多いと考えられている生態系です。

3.干潟・湿地

河口域や湾奥に広がる砂泥地を指します。ヨシなどの植物や微細な藻類が光合成を行い、それを捕食する多様な生物が存在する豊かな生態系です。

生物の死がいなどが海底に貯まっていくことで、炭素貯蔵の機能を果たしています。

4.マングローブ林

河口付近の海水と淡水が混ざりあう場所に生息している植物です。日本では鹿児島と沖縄に分布しています。

光合成によってCO2を吸収し、根や茎に貯蔵された炭素は死後も海中に留まります。ブルーカーボン生態系の中でも、単位面積でのCO2速度がもっとも高いです。

ブルーカーボンの現状:生態系の消失

このように地球温暖化対策として注目されているブルーカーボンですが、その生態系の減少が大きな課題になっています。

日本においてもブルーカーボン生態系は、戦後の沿岸開発によってその面積を大きく減らしました。

また、マングローブ林の消失は世界的にも顕著で、過去50年で50%が失われたという報告もあるのです。ブルーカーボンを活用していくためには、まずその生態系を保全することが現在世界が抱える課題になっています。

まとめ

ブルーカーボンはCO2吸収による地球温暖化対策として近年注目度が高まっています。その反面、面積の減少が世界的に問題となっており、、今後の課題はブルーカーボン生態系の保全と海草・海藻藻場を再生することです。

日本でも自治体や企業が、ブルーカーボンに関する取り組みを行うようになってきており、この動きがより広がっていくことを期待しています。

ブルーカーボン生態系である藻場や干潟、マングローブ林はCO2吸収以外にも生物多様性や水質の保全、レクリエーションの場などさまざまな生態系サービスを有する生態系です。

ブルーカーボンをきっかけに、こうした豊かな自然環境が守られていくことを願っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?