能力のピーク

「もう若くないから学ぼうとしても効果が薄い」

そんな勘違いをしている人もいまだに多いのではないでしょうか。

学ぶ能力というと、一般的には年齢が若い時にピークを迎えると思われています。

IT業界でも、昔から「エンジニア35歳定年説」というのがまことしやかに言われています。35歳を過ぎると日進月歩のテクノロジーを覚えていくのが難しくなるからというのが理由の一端です。

さらには、キャリアパスが狭すぎて、

プログラマ → エンジニア → リーダー → マネージャー

となれば後は勝手に管理職になるだろうという思い込みが横行していたと言う社会的な課題もあって、35歳あるいは40歳あたりでエンジニアとしては活動しなくなると言われていました。

私もかれこれ10年は開発をしなくなりましたが、とはいえ「エンジニアとして仕事できないか?」と言うとどうでしょう。多少、分野や言語には偏りはあるものの、

設計

製造

テスト

方法論

文書化

交渉

調査・分析

マネジメント

ミドルウェア・アーキテクチャ

ソフトウェア・アーキテクチャ

ネットワーク・アーキテクチャ

等、大抵のことは平均以上にできる…んじゃないかな?と個人的には思っています。

もちろん自己評価なので信憑性はありません。

ですが、そうでないとトラブルプロジェクトが発生した際に役に立ちませんし、いまだに発生した際に率先して解決できる理由が説明できません。少なくともトラブルを起こしたエンジニアやリーダーやマネージャーよりもはるかにバランスよく知識やスキルに長けていることの証左にはなるのではないでしょうか。

確かに生物学的な細胞生産率のピークで言えば、20代前半がそうなのかもしれません。

しかし、脳医学的には"脳神経細胞は年齢に関係なく増え続ける"と言われています。

勝手な思い込みだけで、「能力のピークは若いほどいい」というのはあまりにも根拠がないということがわかります。歳をとればとるほど『学びたくない』という人の割合が増えるのはわかりますが、それはあくまで感情や欲求レベルの話でしかなく、実体の能力レベルの話ではないからです。

また、年齢を「学びたくない」言い訳にしても意味がありません。

以下のデータを見ると、学ぶことが必ずしも若い方だけに有利というわけではないことが見えてきます。

図はマサチューセッツ工科大学(MIT)の認知科学研究者で、加齢に伴う知能の変化に関する研究を率いるジョシュア・ハーツホーン氏の研究結果によるものです。

人間の能力のピーク年齢は、能力ごとに違っているということを示しています。

情報処理力や記憶力などは10〜20代でピークを迎えます。大量の知識を覚える受験勉強などは確かに若いほうが有利ということでしょう。バカバカしい話ですが、何歳になっても仕事を「暗記」することでしか成立しないと思っているのであれば確かに若いほうがいいかもしれません。

何歳になっても、いつまで経っても暗記することが大事なことだと思い込み、しかも他人に強制しようとするのは学生時代の名残からくるものでしょう。私は、これを

「いつまでも学生気分が抜けていない枯れた大人」

と呼んでいます。こういう人たちは、ビジネスモデルによっては非常に害悪となることもありますので経営者はその点にも注意していただきたいと思います。

しかも先ほどの図に照らし合わせてもわかるようにすべての能力のピークがこの年齢ではありません。

たとえば、集中力は40歳を超えてからがピークです。

私個人を振り返ってみると、確かに40歳前後は電車の中でも周りの音がまったく気にならず短時間で資料を作っていました。仕事をしていても、気がついたら定時のチャイムが鳴っていた…と言うことも珍しくありません。

そして人の感情を読み取る力も48歳がピークです。

本当に忖度ができるようになるのはこの歳からと言われています。そういえば今年48歳になりましたがどうでしょう…確かに相手の気持ちを汲み取る姿勢や能力は今がピークといえばピークのような気もしますが、常に過去と比べるとピークだった気がしなくもないので、まだ実感はありません。しかし、客観的に考えてもいろいろな立場や経験がなければ相手の感情を理解することは難しいでしょうから、ある程度経験を積まないと能力が向上できないという点は頷ける分析結果です。

さらに見ていくと、基本的な計算能力、歴史的な出来事や政治的な思想といった一般的な情報を学び、理解する能力は50歳がピークということです。

このことからもわかるように、本人にその気概があればいくらでも成長することは可能です。

そもそもいずれの能力も鍛えておかなければピークの年齢がきても満喫できません。数値が得意なほうではないので「計算能力がこれでピーク」と言われるとガックリするところもありますが、理解力はできるだけピークを高めておきたいと思ったりします。

では、能力のピークを高めるためにどうすればよいのでしょう。

学びのメカニズムを知ることでより効果的な学びが得られるようになります。特に理解力を高めるにために有効なのは「生物学視点」「段階的視点」「社会的視点」という3つの視点です。

この3つの視点は研修開発手法の中にあるもので、受講生の学びを最大化するために知っておかなくてはならないものです。これを知ることで自分自身の学び方も大きく変わります。

生物学的視点

まず1つ目の生物学的視点ですが、これは記憶のメカニズムの話です。

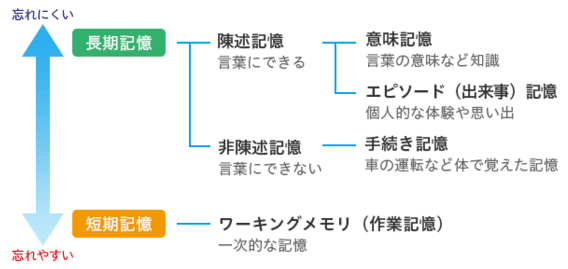

人の記憶には短期記憶と長期記憶の2種類があります。

短期記憶とは、長期記憶に情報を保存したり、逆に長期記憶から情報を引き出したりするための一時的な保管場所のようなものです。短期記憶は時間の経過や新たな情報が入ってくることですぐに忘れられてしまいます。

対して、脳が本格的に情報を記憶するときに使うのが長期記憶。つまり脳のハードディスクですが容量は限られていますから、脳は仕分けを行い、必要と判断された情報だけが大脳皮質に送られて長期保管されます。

コンピュータに例えると短期記憶はメモリ、長期記憶はハードディスクのようなものというとわかりやすいでしょうか。

では、短期記憶に蓄えられた情報はどのくらいの時間維持されると思いますか?

実は数十秒ととても短いのです。

たとえば、会議などで議事録を取っている際、ほんの少し進行が速くなっただけで書き取るのはもちろん、記憶することさえも追い付かない…と言うことがあるでしょう。

短期記憶にとどめるために必要なのは「繰り返し(反復)」です。

たとえば電話番号などを覚えようとする時には何度か繰り返すことで覚えられますが、時間が経つと忘れてしまいます。これはその情報が長期記憶に転送されていないからです。

長期記憶に転送するためには、すでに持っている情報と新しい情報を組み合わせて、重要なものと認識させることが必要になります。たとえば、電話番号を語呂合わせで覚えたりしますが、これはすでに持っている情報と統合しているわけです。

電話番号という単純な情報の記憶について説明しましたが、物事を理解するということもこれと似ています。自分の中にある経験や知識と統合することで理解が進むのです。

つまり、経験豊富なアラフォー&アラフィフは新しい知識と統合できる過去の経験などをたくさん蓄積しているので、若い人より有利な面があるわけです。

逆に言えば、

若いうちにいろんなことに調整し、たくさんのことを経験しようとしていなければ、

40代になっても、50代になっても、著しい成長は見込めない

と言うことです。

自分で自分の殻に閉じこもったり、「やりたい/やりたくない」で経験に偏りを出したりしていないでしょうか。20代、30代のうちからそうやって経験することから逃げていると、40代、50代になってもロクな人生は歩めない…と言うことです。

段階的視点

学びは一度に起きるわけではなく、段階的に起きます。

新人教育やマネジメント教育などを見てみればわかると思います。

たった1回実施しただけで、どれだけの学びを得ましたか?

学びとは、生物学的視点でも説明したように「繰り返し(反復)」することでしか身につきません。これをモデル化したものがASAPモデルです。

第1段階のAcquireは、覚える段階でここでは短期記憶から長期記憶に転送するために複数の感覚を使ったり、経験したりします。

第2段階のStructureでは、構造化します。自分の中で情報を体系的に整理したり、人に話せるようなストーリーや比喩などにします。

第3段階のAttemptでは、実践し、それを見直すことで試します。

第4段階のPerformでは、本質を理解して応用したり、新しいことを発見します。

ポイントは、学習は段階的に起こるということです。

各段階を経て学びの質が深まっていきます。

普段行われている「教育」はこの第1段階でしかありません。

第2段階は、他人に頼っていても達成できません。

たまに若い子に話すのは

「相手にわかる形で例え話ができるということは本当に理解している証拠」

「例え話ができる奴の話は信頼してもいい。

ただ偉そうに"べき論"しか語れない奴は信用するな」

「相手に理解してもらいたいなら、例え話で説明する練習をしなさい」

です。これまでに何度か転職していますが、その都度10人以上の人には言ってきたかもしれません。

そして第3段階がいわゆるOJTです。

「PDCA」サイクルもここにあたります。

知識だけ持っていて、責任のないところで偉そうに言っていても、いざ実務レベルでは使いこなせていない…理屈倒れで終わる人は、この第3段階まで習熟していないということです。この第3段階までを「型を守る」「基本を押さえる」と言います。

そして、その基本を用いて"より自分に合わせた"、"より良く改善した"ものを身につけて、初めて第4段階「型を破る」と言う状態に到達します。

この手続きを踏まずに、最初から基本も押さえずに我流に走っている人を「形無し」と言います。そして、どれかの段階が完了できていないと次の段階での学びを成功させる可能性はグッと低くなります。

多くの方々を指導してきた経験から、学びを自分の仕事で活かせていない方は単に覚えたり、知ったというだけで、自分の中で構造化していないので「つまり……こういうことか」という整理ができていないのです。

知っていること、理解していること、できることには大きな差があります。

自分の学びが今どこにあるのか、ASAPモデルで考えてみましょう。

社会的視点

3つ目のデータは、どんなことをすると学んだ内容を体得しやすいかということの調査結果です。

音声を聞いたり、本を読んだり、動画や講義などよりも、他者と学習したことを話し合ったり、ほかの人に教えるということで学ぶ内容が最大化しやすいということがわかると思います。

「教えている本人が、一番成長する。

だから、教育講師は極力、将来性を見据えた従業員同士でやるべきだ」

私は教育に携わるたびにあちこちで同じことを言ってきました。

人は社会的な生き物ですから、他者の存在から受ける刺激はとても大きいものです。

過去様々なセミナーや教育を受けてきましたが、講師をした方から言われたのは「受講生よりも誰よりも自分がいちばん勉強になっている」という言葉です。

人に教えようとするとその何倍も準備が必要です。1時間の講義をするとした場合、単に1時間分の情報や知識を準備すればいいということはありません。研究結果から出た数値ではありませんが、「講義するならその10倍の語れる内容が必要だ」と言われていました。

自分の中で知っていることを構造化して、いろいろな状況を仮定して話す、ということはASAPモデルがおのずと深まっていくということになります。

人間の知覚は五感に頼っているわけですが、とりわけ視覚と聴覚に大きく依存しています。さらに、複数の五感を用いると効果は指数関数的に向上することも研究の成果でわかっています。下図は大脳生理学の実験データで、私たち人間の情報処理における五感の割合をグラフ化したものです。

ですから、プレゼンなどでは、

powerpointなどを用いた「視覚」

+

スピーチなどを用いた「聴覚」

の2つの感覚に訴えかけるわけです。会議体だけ、すなわち聴覚に頼った会話だけですべてのコミュニケーションが成立し、相手にはすべてが伝わったと思っているといつまで経ってもまともなビジネスはできない…ということでもあります。

様々な研究結果やコラムで日本の多くの現場で行われる「会議が無駄」「無駄な会議が多い」と叫び続けられるのはそのためです。

また、教育講師は「聴覚」「視覚」を考慮するだけでなく、さらに"話す"と言う「触覚」を用いることで、より情報処理能力が向上することになります。

一方通行で講義を受けるだけでなく、自分の言葉でアウトプットし、それに対してフィードバックが得られることでますます学びが深まっていきます。

アラフォー&アラフィフの方は、「もう自分は学ぶには遅すぎる…」などとあきらめないでください。

すでにアラフィフの私ですが、今の20代、30代の多くにまだまだビジネスで負ける要素はほとんどないとさえ感じています。世の中は広いので私より優れた人はいくらでもいるでしょうし、分野を限定すればさらに多くの人が私より優れた部分をもっているでしょう。しかし、総合的なビジネスという形にした時、少なくとも私の周囲に私と同等以上のパフォーマンスやバリューを提供できる人材というのは非常に限定的となっていることは間違いありません。

人に教える立場を20年以上続けてきたから

第三者的にチェックし、保証する責任を負い、都度証明してきたから

50以上のトラブルプロジェクトを解決し続けてきたから

ということも原因ではあるのでしょう。限られた時間やコストの中で最大限のパフォーマンスやバリューを提供することを常に求められてきたからこそ、いまだにそのノウハウが私自身を活かしているのだと思います。

ただでさえ70歳定年説まで浮上してきている昨今です。

個人的にどう思っているかなんて関係ありません。

中には、確かにピークは過ぎてしまった人もいるかもしれませんが、

多くの方々が

今からでもその気がありさえすれば成長できる

と言うことを科学が、そして社会が証明しています。「そんなことねーよ!」と言う人は、ぜひMITを否定できる根拠をお見せしてください。

全てはやる気次第です。

やる気次第でこれから学びのピークがやってきます。新しい情報がこれまでの経験や知識と統合されることで深い学びになっていくと思います。

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。