チームの生産性を高めるマネージャー

たとえば「残業ゼロ」のチームを想像してみてください。

その目標を実現するためにプレイングマネージャーが第一に意識を向けなければならないのは

「自分の働き方」

です。これは昔から言い続けてきたことですが

「自分の面倒もまともに見ることができない人に

他人の面倒をまともに見れるわけがない」

というのがあります。

他者を変えるというのは難しいものです。

本来、親子の関係であっても、上司と部下の関係であっても、企業と従業員の関係であっても、強権を活かしでもしない限り、他人をコントロールするのはとても難しいものです。

ですから真っ先に「メンバーの働き方を変えよう」と動き出してもなかなかうまくいかないケースが多いのが現実です。それよりもまず「自分の働き方」を変えることから始めるのが効果的なアプローチと言えるのではないでしょうか。

先述にあるように、そもそも自分のことすら改善できないままの人が他人のことから先に改善しようと思ってもそりゃー無理な話です。誰も真剣についてきてくれません。

そしてプレイングマネージャーが「働き方」を変えるうえで最も重要なのは、

「プレイヤーとしての仕事」を減らして、

できる限りの時間と労力を「マネージャーとしての仕事」に注ぐこと

です。その実現のために自らの「働き方」を記録して可視化することによって問題点を解決していくことです。そのプロセスをたった数ヵ月続ければ少しずつ変化が生まれてきます。

以前より「メンバーとのコミュニケーション」が増えてチームの雰囲気がよくなるかもしれませんし、家に仕事を持ち帰る機会が減少したかもしれません。

どんなに小さな変化でも、それを実感できると「働き方」を変えることに対するモチベーションがさらに高まっていくことでしょう。

ただ、変化を感じ始めるとともにきっと限界も感じ始めるはずです。マネージャーがひとりでは解決できない問題のほうが多いことが徐々にわかってくるからです。

次に、メンバーを巻き込んでいく際には慎重に準備を進める必要があります。

たとえば、最も効果的なのは仕事をメンバーに任せることですが、その手順を間違えると逆に大きな問題を生み出してしまうこともあるからです。

安易に仕事を任せてしまうと「やりたくもない面倒な仕事を丸投げされた」と曲解するメンバーがいるかもしれませんし、実力不足のメンバーがトラブルを頻発させるかもしれません。それでは「マネージャーとしての仕事」に集中してチーム全体を成長させるどころか、チームを危機的な状況に追いやってしまいかねません。

そのような事態を招かないためには、メンバーを巻き込む前にしっかりと"準備"をしておく必要があります。

では、何から手をつけたらいいか?

私が個人的にも実践し、おすすめしたいのは「ひとり作戦会議」です。

現段階で把握しているメンバーに関する情報をもとにチームの戦力分析をしたうえで、どのようなシナリオでチームを成長させていったらいいかを自分なりにイメージするのです。

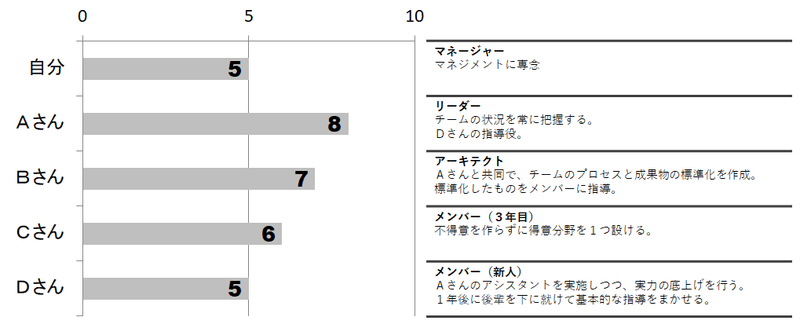

たとえば、それぞれのメンバーの特性や担当業務などを箇条書きにしながら、現在のチームの「戦力図」を描いてみるといいでしょう。イメージ的にはメンバーそれぞれの「質」と「量」それぞれを描いてみてください。

たとえばこんな感じはどうでしょう。

「質」というのはその人の特性、向き不向きです。

どんな業務やスタイルであれば一番発揮できるでしょうか。得意な方向性だけでなく、不得意な方向性も見極めてあげるのがポイントです。

そして「量」とは、その名の通り戦力としての力量です。

どんなに質的ポテンシャルがあっても、現在の戦力としてはまだまだ素人に毛が生えた程度…というのであれば、本当に必要なのは業務を任せることよりも育成かもしれません。

もちろん一人ひとりの特性を一元化した「戦力」として単純な数字にしているのでわかりにくいかもしれません。そうした場合は、いくつかのカテゴリに分けて点数をつけてみるといいでしょう。

出来上がった「戦力図」を前に、

「彼女は成長意欲が高そうだから、

もう少し難易度の高い仕事を任せてもいいかも」

「彼には仕事の一部を新人と分担しながら、

指導役にもなってもらえるといいかも」

などと作戦を考えながら、それを

一人ひとりに対してどう納得してもらうか

自分がマネージャーとしてどうサポートするか

をイメージします。そして、未来(たとえば1年後)にめざすべきチームの「戦力図」を描いてみるのです。いわばチーム全体の成長をシミュレーションするわけです。

「戦力図」は1枚の紙に手書きするかたちで十分です。

ただ、やってみると実感されると思いますが、かなり集中が求められる作業ですしメンバーに見られる場所だとやりづらいものです。

そこで、会議室などにこもったり、オフィス以外の場所に移動して行うのがいいでしょう。そして数時間かけて、じっくりと取り組むことをおすすめします。場合によっては上司と相談してみるのもアリです。

そして、メンバーに割り振る時に重要なのが先ほど言った

一人ひとりに対して、どう納得してもらうか

自分がマネージャーとしてどうサポートするか

と言う観点です。

まず、それぞれのメンバーに割り振る際に「何故そう割り振ったのか」理由も説明できないマネジメントはダメです。仕事のモチベーションには必ず

『納得』

が必要です。逆に納得さえできれば、モチベーションのUP/DOWNの波はそれほど激しく揺らぎません。メンバーのモチベーションコントロールをする気がある優れたマネージャーであれば、必ず本人たちの『納得』を引き出そうとします。

ただ、勘違いしてはいけないのが『説得』と『納得』は異なるという点です。たとえば、

「このプロジェクトが成功したら、会社に大きく貢献できる」

「会社のために必要なことだから」

と言って大義名分だけで説得しようとしても、メンバーたちの納得は得られません。「はい」「わかりました」と言う言葉を引き出すためには有効でしょうが、本心から納得していなければかならず心に不満が残ります。

そうなれば間違いなく不信感…すなわち信頼度の低下を招くことになるでしょう。なぜなら大義名分であればあるほど、その重荷を背負わせようとしているだけにすぎないからです。

「説得」とは、相手を自分の思い通りにコントロールするために行うものです。「納得」とは、相手が腹落ちすることです。似ているように見えてアプローチがまったく異なります。

そもそも納得と引き出すために「本人以外のために」という言い回しを使っている時点でアウトです。コミュニケーション方法としては下策と言えます。

納得を引き出すためには、そのメンバーの精神的または肉体的なメリットが無ければなりません。また、隠蔽や捏造なく十分判断するために必要な情報を与え、しっかりと決断できるようにしてあげる必要があります。

しかし、メンバーはすべて他人であって、一人ひとりには家族や生活を含めた人生と言うものがあります。それを無視して「会社のために」とだけ謳っても何1つ響くことはありません。

マネージャーを名乗るのであれば、まずメンバー一人ひとりが何に対して『納得』するのかを正しく把握する努力が必要となってきます。とにかく腹落ちできなければ「納得」なんてできません。そこに自分の思い通りにコントロールしようという意思があってはならないのです。

そして、納得させさえすればそれで終わりと言うのではなく、それらに対してマネージャー自身がどうサポート/フォローするかについても検討しなければなりません。

マネージャーである以上「サポートしない」という選択肢はありません。

特に請負や準委任で業務を行うIT企業の場合、指揮系統としての管理監督責任がありますし、プロジェクトマネジメント義務と言ったものも存在します。これらをしっかりと行わなければ、債務不履行とみなされる場合もあります。

サポートしなくてよい条件とは、

・動労者派遣の場合

・相手が部下やメンバーでなくなった場合

のいずれかしかありません。「アイツはフォローしなくても大丈夫だろ」と思った時点で、それはマネージャーとしての責務を放棄したということになります。あるいは自分と同等かそれ以上と認めているということになります。

手厚く甘えさせる必要はありませんが、自分がマネージャーであったり上司である以上は、自分は相手よりも優れているからこそその立場であるはずです。そうでないなら、立場を改めなければなりません。

ですから、自身の持っているスキル、知識、コネクション、etc.…何でも構いませんがそれらを駆使して、メンバーの邪魔にならず且つ成功または成長を促すことのできるサポートとしてどんなことをすればいいかを検討しなければなりません。

ただ丸投げするだけのマネージャーは「優秀なマネージャー」とは呼ばないのです。

「戦力図」を描くうえで重要なのは、個々のメンバーが抱えている仕事はもちろん、それぞれの特性を把握することです。

チームを壊してしまうマネージャーと、チームの生産性を高めるマネージャーの「違い」はここにあると言っても過言ではありません。

もっと根本的なことを言えば

メンバー(または社員)にどれだけ関心が持てるか?

メンバーのパフォーマンスをどこまで引き出せるか?

こそがマネージャーの資質の第一歩と言えるでしょう。

自身の立身出世や、待遇、権力などにしか興味を持たないマネージャーでは、メンバーや部下の信頼や尊敬は決して得られません。メンバーや部下の信頼や尊敬を得られず、彼らのパフォーマンスを最大限引き出せなければ企業にとっても評価の対象にはなりえません。

「どんな仕事をやりたいと考えているのか?」

「どんなキャリアを望んでいるのか?」

「どんなスキルを身につけたいと思っているのか?」

「得意なことと苦手なことは?」

「問題行動はあるか?」

「育児・介護などの家庭の事情はあるか?」

など知っている限り書き出してください。その情報こそが仕事の割り振りやメンバーへのアプローチをイメージするうえで必要不可欠となってきます。

たとえば、営業スキルよりも資料作成スキルを磨きたいと思っているメンバーがいれば、マネージャーが担当している営業先を任せるよりもチームで共有できる資料のフォーマット作成に取り組んでもらうほうが、チームへの貢献度もモチベーションも高いはずです。

あるいは、ビジネスマナーに難を抱える新人がいれば、マネージャーが担当している重要なお客さまを実力ナンバー2のメンバーと新人に担当させて、実力ナンバー2のメンバーに新人教育を任せるといいかもしれません。

このような作戦を立てるためには、メンバーの特性を把握しておくことが大前提となります。

しかし、これを実際に書き出そうとするとおそらく

メンバーのことを意外と知らない

自分に愕然とするはずです。「プレイヤーとしての仕事」に意識を奪われて、メンバーとのコミュニケーションをおざなりにしてきたために、いざメンバーを育成しようと思っても必要な情報がそろっていないことに気づくのです。

でも、最初はそれで大丈夫です。

むしろ、自分がメンバーのことを知らないことに気づくことのほうが大事です。その認識がもてたとき、はじめてメンバーのことを知らなければという意識が生まれるからです。

ともかく、この段階ではメンバーに関する不十分で不確かな情報であっても、それをもとに「こんなふうになるといいな」という未来のチームの「戦力図」を描いてみることが大切です。

これは、人的資源マネジメントにおける究極的な計画のベースラインと言ってもいいでしょう。もちろん最初は「夢」のようなものですから、それを無理やり実行しようとしないほうが良いでしょう。それよりもまずはメンバーと接する機会を増やすことを意識すべきです。

メンバーとの1on1のミーティングを増やすことができればいいのですが、忙しいプレイングマネージャーには難しいかもしれません。そんなときには「スキマ面談」をするといいでしょう。

たとえば、メンバーと一緒に外出するときに、駅のホームで電車を待つ数分の「スキマ時間」を利用して面談を行うのです。

「最近仕事で嬉しかったことはありましたか?」

「私は□□に憧れてこの会社に入ったのですが、

〇〇さんはどうして入ろうと思ったんですか?」

「いつかこういう仕事をしたいとか思うことってありますか?」

など、雑談の中で少しずつメンバーの「モチベーションの源」を把握するような質問をするといいでしょう。ここでもまた雑談の有用性が出てきます。

また、仕事上の悩みを聞いてアドバイスをしたり、どのようなスキルを身につけたいのかを聞くこともできるでしょう。"あらたまった場"ではないからこそ、プライベートも話題にしやすく、メンバーが置かれている状況を把握しやすいのです。

このようなコミュニケーションの機会を増やすことによってメンバーに対する理解が深まったら、そのたびに都度「戦力図」を加筆修正していきます。

そのために一度書き上げた「戦力図」を手帳に挟むなどして常に携帯しておくといいでしょう。

ちなみに、私が昔40人近くの部下を抱えていた時には「戦力図」は余白に書き込みがびっしりとあって、用紙もすぐボロボロになって3ヶ月に1回くらいは新たに書き直していました。5人くらいのプロジェクトを実施する際にもやはり作っていました。

こうして何度も修正を加えることで、チームの未来像はより明確になるとともに、実現可能性を高めていくのです。

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。