「お客さまが仕様を出してくれない」と言う考え方の悲劇

先に結論から言いますと、お客さまが提供すべきは

要求、要求事項(ニーズ)

であって、要件ではありません。

IT企業の最初期に実施する工程名称が「要件定義」と言っているように、

要件を定義づけし、その内容についてお客さまと合意を取るのは私たちエンジニアの仕事です。お客さまの仕事ではありません。

業務要件

システム要件

機能要件

非機能要件 etc.…

さまざまな分類に振り分けて各要件を作り、整理して、管理していくのはあくまでも私たち開発側にしかできないことです。

ですから、それが理解できていないエンジニア、あるいは実践できないエンジニアは、システム開発の基本であるソフトウェア工学そのものを理解していないということから"上級エンジニア"とは呼ばれないのです。

では、具体的に"要求"とは何を指すのでしょうか。

要求と要件は具体的に何が違うのでしょう。

その要求を、どのように思考すれば要件に落とし込めるのでしょうか。

そこで重要となってくる考え方が『デザイン思考』です。デザイン思考(デザインシンキング)とは、問題を抱えて困っている人や実際に商品やサービスを利用している消費者など、人を中心に据えて問題を発見したり、その解決方法を考えたりする手法の1つです。

デザイン思考の「デザイン」が対象としているのは、商品のパッケージや宣伝といった造形だけではなく、新サービスや情報システムなどのイメージを固める役割など幅広く存在します。

つまり、服飾のデザイナーは「服飾」と言う製品をデザインしているのであって、システムやソフトウェアも同じようにデザインすることが求められているということです。

服飾のデザイナーも、見た目だけではなく、機能性や耐久性など様々なことを考えます。当然、システムのデザイナーも機能の造形だけでなく、その利用者の視点から見た利用快適性等を検討しなければなりません。

デザイン思考は"解決してほしい問題や課題を抱える人"を起点に問題解決方法を考えるものです。ここがほかの問題解決手法と大きく異なる点と言っていいでしょう。

そもそも、こうした活動こそが本当の意味での「ソリューション(=解決)」でなくてはなりません。

加えて、デザイン思考は問題解決の手段が完全に完成してから提示するのではなく、プロトタイプ(試作)の段階で何度も使ってもらいながらカイゼンしていくことを推奨しています。つまり、プロトタイピング開発モデルやアジャイル開発モデルなどと非常に相性が良いのです。

逆に、旧態依然としたウォーターフォール開発モデルとは最悪の相性とも言えます。もちろんまったく無理というわけではありませんが、相当マネジメントの質が高くないとうまくいく気がしませんね。

デザイン思考は、デザインコンサルティング会社の米IDEOが2000年代初頭に提唱した考え方です。かれこれ20年以上経過し、今ではそれなりに浸透した考え方と言っていいのではないでしょうか。

IT業界だけでなく、多くのデザイナーが行っている問題解決の方法を体系化しました。現在ではIDEOの創業者が設立に協力した米スタンフォード大学の「d.school」などを中心にデザイン思考の研究や普及が進んでいます。

近年では、ITの業界のなかでも大成したベンチャー企業などを中心に、広く常識化している考え方の1つです。むしろ、日本国内では大手SIerを中心に古い体質を変えられない企業の多くがデザイン思考についていけてないという実態があります。

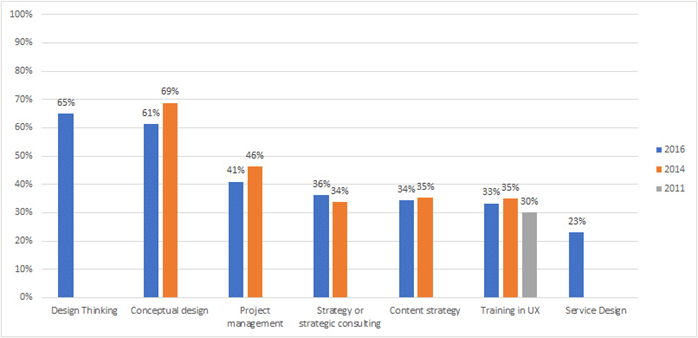

以下はUX専門家が使用するメソッドとその変遷(近年、デザイン思考とサービスデザインに対するトピックが追加されている)です。

デザイン思考は、具体的に解決すべき課題が明らかになっていない案件で用いられるケースが必然的に多くなります。私たちのいるIT業界に対して持ちこまれる課題であれば、たとえば

「AI(人工知能)を使って、何か新しいサービスを作りたい」

「商談の成約率をアップしたい」

などがあるでしょうか。一般的な業務システム開発においてもお客さまの曖昧なニーズが増えるなか、市場では要件定義の前段階でデザイン思考が適用されるケースが増えているのです。

いつまでも、

「お客さまが仕様を提示してくれない」

と言って口を開けて待っていればエサを運んでもらえると思い込んだ相手依存のプロジェクトマネジメントしかできていないと、この先システム開発を続けていくことが難しくなっていくことでしょう。

仕様を生み出すのは私たちエンジニアの仕事。

対してお客さまが行うのは承認行為。あるいは、その仕様を生み出す前段階として、現状の課題や不満を吐露してくれるだけです。

その課題や不満をもとにどのような仕様をすべきか、どのような仕様を提案すればお客さまは納得してくれるのか、期待を寄せてくれるのか、そのリアクションを引き出すのはあくまでも私たちの専門性を持ったプロとしての仕事の範疇であることを忘れないようにしたいですね。

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。