今一度見直したいコンプライアンス

〇平です。

— Takashi Suda / かんた (@kanta0526) October 20, 2022

オリンピック汚職の細かいことはわかりませんが、私が気になったのは

①そんなことしかできない人物を

要職に選出する人事制度

②CSRを果たせず自浄作用もはたらかない

企業の社会的な存在意義

③高橋まつりさんの件で

本質的なコンプラを学べない企業風土

の3本です。 pic.twitter.com/hQ2zICUqrl

コンプライアンスと言うとどうしても"法令順守"と意訳してしまう人が多いようです。

悲しいことに、コンプライアンスとは何かを理解している人は決して多くありません。企業も本腰を入れてコンプライアンスを徹底させようという努力をしません。なんとなくその必要性が生じたときに経営者が嫌々どこかの担当部署に「やっとけ」というだけで、企業としてきちんと向き合ったりはしないでしょう。

そのために本来守るべきものを守らず(れず)、問題を起こしてしまう人は後を絶ちません。

ちなみに、昨今世の中をにぎわせている、

・不正会計騒動

・データ改ざん騒動

・パワハラ/セクハラ騒動

そして

・オリンピック/パラリンピック汚職

などは法に触れるかどうかに関わらず、すべてコンプライアンス違反となります。

つまり、様々な業界でコンプライアンスの何たるかを正しく理解しないまま、要職に就いてしまう人が増えてしまっていると言うことを意味します。

コンプライアンスに明確な定義は存在せず、人によって様々に解釈されています。

なかでもコンプライアンスを広く捉えるか、狭く捉えるかで見解が分かれているようです。

狭い定義

コンプライアンスを直訳すれば「法令遵守」です。

そのまま「法令遵守」がコンプライアンスの定義と考えます。

広い定義

「法令遵守」は、当然のことで、それだけでは不十分という考えです。

もっと広く、社会の規範の遵守、

つまり倫理、道徳、社会貢献などを含みます。

加えて、それらを遵守するための社内規程やマニュアルの整備、さらにはその運用までを含めてコンプライアンスと考えます。

法令違反はしていないが非難された”gumiショック”

ゲーム会社のgumiが2014年12月に東証一部に上場し、その直後に業績予想を営業黒字13億円から営業赤字4億円に下方修正しました。その結果株価がストップ安になって”上場ゴール”と大きく非難を浴びたことはまだ記憶に新しいかもしれません。

2015年10月5日号のプレジデントに、

「どうしてGumiショックは起こった?」

という内容の、Gumi社長のインタビュー記事がありました。

・無理だと思われるくらいの目標を掲げて、それに挑戦し、

乗り越えていくのがベンチャー企業のやり方です。

・しかし、上場後も同じことを続けたのがいけなかった。

上場すれば、世間の見方が変わるのだから、もっと保守的にやるべきでした。

・別に法律に違反したわけでもないのに、という思いはあります。

ただ、目標に達しなかったことは事実だし、

株価が下がって損をした人がいたことも事実です。

それらに対する責任は経営者として感じていて、

まわりから言われることは仕方がないと思っています。

「法律に違反したわけでもないのに」というのが正直な気持ちだと思います。

だからといって、許してもらえるほど世の中は甘くありません。

なぜなら、法に違反していなくても多くの投資家に対する背信行為は、

「投資家から資金調達して運用することで、

会社は、規模をより成長させつつ、

投資家は、配当を受け取り、利益の一部を共有する」

という理念を正面から否定することになるからです。いわば、共益関係になければならないのにそれを一方的に放棄して他人に迷惑をかけるからです。株式公開するうえで、その本質から踏み外れることは倫理的に許されるものではありません。

なので、現在ではコンプライアンスを「法令遵守」だけでなく、社会規範の遵守までを含めた広義に捉えたほうが無難なように思います。

コンプライアンス違反の影響

フォルクスワーゲン(以下、VW)の排ガス不正では、

「米環境当局の制裁金が180億ドル(約2兆2000億円)を超える可能性がある」

と報道されていました。VWのバランスシートには6月末時点で約290億ドルの現金・現金同等物があるようなので、なんとか支払える金額だとは思います。

しかし、何十年とかけてため込んだキャッシュをいっきに吐き出すことになります。

仮に制裁金がなかったとしても、

・信用失墜による売上減

・組織内の責任のなすりつけあいによる士気の低下

・有能な人材の流出

といった、さまざまなマイナス影響が考えられます。コンプライアンス違反の特徴はたった1つの違反で、会社の存続すら危なくなることにあります。

コンプライアンス違反企業の倒産

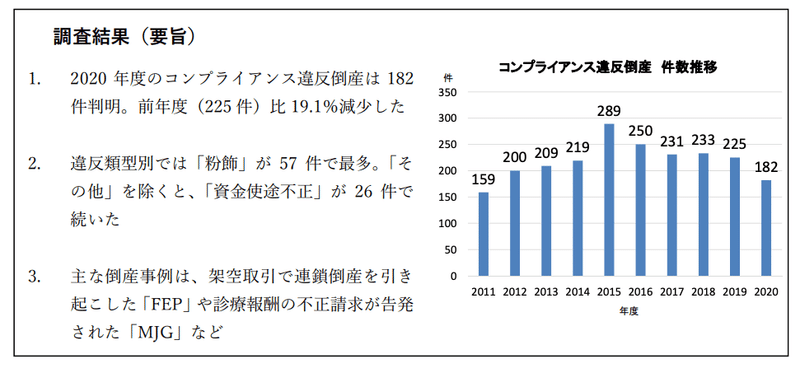

帝国データバンクが公表するコンプライアンス違反企業の倒産件数によると、2020年度において182件、2015年には過去最高の289件の倒産が起きています。

違反の類型で最も多いのが「粉飾」で約4割を占めます。

粉飾の場合、倒産の危機にあるからこそ粉飾したのであって、粉飾したから倒産したわけではないと思います。しかし、たとえばプロジェクト単位で工数の管理をしている企業などでは「工数のつけかえ」なども不正会計(粉飾)の1種となり、

問題のあるものを問題が無いようにみせかけた

という点で少なくとも投資家目線で見た場合、重大事故となりかねません。

投資家は単純な数字の上下だけをみているわけではありません。

インサイダー取引という言葉があるように、その数字が動く背景を知って投資をコントロールします。その背景情報を、粉飾は誤って認識させるのです。

問題があれば投資を控えていたのに、

問題が無いように見せかけて投資させた

と言うのは、粉飾の度を越えて詐欺と変わりません。

こうしたことも、コンプライアンスに大きく跳ね返ってきます。

コンプライアンス違反は、不正の3つのカテゴリーのうちの1つに該当します。

したがって、コンプライアンスが起きる原因は、不正の発生要因を分析した「不正のトライアングル」で説明することができます。

コンプライアンス違反を防止するための取組として、米国連邦量刑ガイドラインを参考にすることができます。米国連邦量刑ガイドラインはコンプライアンス違反に対する連邦裁判所の量刑裁量の基準を明確化するために作成されたガイドラインで、1991年に施行され、2004年に改訂されています。

案外こうしてみると、普通に日本や日本企業でも導入できる基準のように見えないでしょうか。

実は、これらの方策は内部統制の構築とほとんどイコールであることがわかります。

アメリカではSOX法、日本では金融商品取引法(日本版SOX法、J-SOX法)などともいわれていますが、それらが内部統制システムに根差した法律だったりするので、興味のある方は詳しく調べてみるといいでしょう。

内部統制の目的は、

・業務の有効性及び効率性

・財務報告の信頼性

・事業活動に関わる法令等の遵守

の3つであり、3つ目はコンプライアンスそのものです。

したがって、企業の自浄作用を最大化するため

内部統制の構築 = コンプライアンス違反の防止

が強く求められているということができます。だからこそ、コンプライアンスへの取り組みとしてキモとなるのは、結局のところ経営層やその実行部隊となる管理職群のモラル意識です。

昨今国内を騒がせている汚職関係者たちも「自分は知らなかった」とか「関与していない」と言いはるかもしれません。しかし、関与したかどうかなんてそれなりの要職についてしまえば関係ありません。

組織に対してコンプライアンスを徹底させる取り組みをしたのかどうか、です。

その責任を負う立場として、日頃どのような取り組みをしたか、です。

そして、その徹底活動の中において、従業員はどれだけ意識的にコンプライアンスを遵守することを普段から心がけているかによって、会社の安定した成長の度合いが決定するのです。

それができない企業は要するに、投資家から見ても、取引先から見ても、社会から見ても「信頼に値しない」ということです。

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。