上手な主張がビジネスをコントロールする

人事労務用語の1つですが、決して上記のような直訳的な意味ではありません。

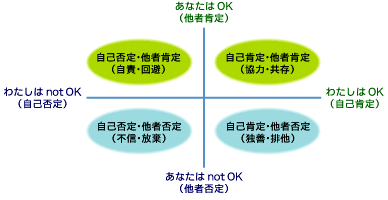

厳密には、より良い人間関係を構築するためのコミュニケーションスキルの一つで、「人は誰でも自分の意見や要求を表明する権利がある」との立場に基づく"適切な自己主張"のことです。一方的に自分の意見を押し付けるのでも我慢するのでもなく、お互いを尊重しながら率直に自己表現ができるようになることを指します。

まぁ人事労務はどうでもいいのですが(いや、どうでもよくはないけど)これはコミュニケーションにおいて非常に重要な考え方です。

物事は常に多角的にみるべき(当然、自分目線も必要)で、相手の目線のことも常に意識しながら応対できなければなりません。でなければ相手はあなた自身を見てくれようとしませんし、それを要求する資格も無いからです。

自分の意見を主張するとしても、言い方1つで相手はすんなり受け入れてくれることもあれば、嫌な気分になることもあるでしょう。自分のことだけでなく相手のことも一緒に考えると、結果的に同じ回答だとしても言葉の選び方が変わってくるものです。

「相手目線で行動する」とは、相手が聞きたいこと、知りたいこと、関心のあることを相手の立場に立ってコミュニケーション/行動することです。

たとえば、何かに困っている人がいたとして、

相手に教えてあげる

という行為を自分自身の目線だけで考えると「親切」または「親切心」です。

しかし相手の目線で考えると、知らないことなら

「助かりました」

になるし、既に知ってることなら

「お節介」

になるかもしれません。さらに言うなら知らないことでも相手の気持ちのありようでは「お節介」になってしまうこともあるでしょう。つまり、こちらの行動をどのように認識するかは相手次第です。

これはコミュニケーションの基本ですのでしっかりと覚えておくといいでしょう。コミュニケーションは

受け手によって成立する

ものです。送り手が何を想って、どのように伝えようとしても、相手の感受性や読解力などによって伝わり方は千差万別です。だからこそ常に相手目線となって相手に合わせた伝え方を考えなければ、決して意図したとおりの伝わり方をしない…ということは忘れてはいけません。

それなら「構わずにいたらいいのか?」と言うと、それはどうでしょう。

少なくとも自分に対して誠実でないでしょうし、率直さも失われ、無関心、無責任、無気力につながってしまいますので、アサーションの観点からはおすすめできません。

アサーティブに自分を積極的に表現しないこのようなスタイルは確かに増加傾向にあります。その背景には、

出る杭は打たれる

言い出しっぺにお鉢が回る

という風土が社会的に蔓延しているからかもしれません。

しかし、そういう時代背景とは正反対に、世の中の商談、報連相、ビジネスコミュニケーションでは常にアサーションの重要性を説かれています。実際、そういう視点に立ってコミュニケーションが取れない人はいずれ組織的活動からは淘汰されてしまうからです。

相手目線に立つには、自分の目線と相手の目線をしっかりそろえることが大切です。

しっかり目線をあわせる作業を通して、

「誠実」

「率直」

「対等」

「自己責任」

のアサーティブの4柱が揃うことで、自信を持って説得力のある心の豊かさを印象づけられるようなコミュニケーションが可能になります。

逆に、自分の目線と相手の目線をしっかり会わせる作業を省いてしまったら当然のごとく邪魔者扱いされてしまう可能性が高くなってしまいます。邪魔者扱いされる理由…それは「働きかけをしたから」ではなく、

「誠実、率直、対等、自己責任が、

コミュニケーションから抜け落ちるから」

です。

心ないはたらきかけは邪魔者扱いされるわけで、心あるはたらきかけ…要するにホスピタリティは通じるということです。心の底から自分を心配してくれることに、感謝しない者あるいは嫌な思いをする者はまずいないということです。

もちろん感情の行き違いはありますので、どれほど真摯に関わっても拒否される瞬間はあるかも知れませんが、それを気にするよりホスピタリティを貫くことが大切になるわけです。

そして、私たちのいるソフトウェア開発業界は、製造業ではなく

「サービス業(ITサービス産業)」

です。製造業が存在するのは基本的に第二次産業ですが、第二次産業は第一次産業で取り出された資源を加工する産業です。

そして第三次産業は、第二次産業で加工された製品を用いて新しい価値を創出する産業です。そう、コンピューターを作るのは第二次産業ですが、そのコンピューターを使って、まったく異なる価値創出をするのは第三次産業…つまりサービス業なわけです。

サービス業に最も求められるのは、技術力も必要ですが、それ以上に重要なのはホスピタリティです(そのホスピタリティをもって接するうえで実現方法の1つに技術力が必要だから養うだけで、技術力だけがあれば成立するというものではありません)。

アサーションを忘れた営業活動や対顧客活動の失敗の多くは、このアサーティブな作業が欠落していることがわかるでしょう。

また先輩⇔後輩間や上司⇔部下間で起こるコミュニケーションのトラブル要因の大半もアサーションの考えを欠いている点で同じではないかと思います。

なぜ、うまくかないのでしょう?

私たち人間は、自身の感情に注目して、相手の行動に関心を持つ傾向が非常に高い生き物です。90%以上はおそらくそうでしょう。

しかし、だからこそ相手目線で行動するということは、

相手の感情に注目して自分の行動に関心を持つこと

ともいえるわけです。一般に多いパターンとは正反対のことをすれば、自ずとアサーションは成立します。

ちなみに。

アサーティブな感性を持っているか否かは、その人の日頃の文章能力、ドキュメンテーション能力を見ればわかります。どんな些細な文書であっても

読む相手

を意識したものは、かならず読みやすさに対する努力の跡が見られます。たとえば配色やフォント、行間、漢字とひらがなのバランス、視線の動線などを意識した順序性など様々なところに心配りが出てきます。

もちろんデザインセンスの有無などによって、また変わってくる部分はあるでしょうが、努力の跡は必ず垣間見られるはずです。

そうした努力の跡が見られない人は、いわば読み手に対して何一つ心を動かす気は無いし、心を動かしていただきたいとは考えていないことを意味します。どんなに技術的に優れていても、それでは相手の心を動かせませんし、他人の心を動かせない人が組織を率いようとしても、誰もついていきたいとは思わないことでしょう。

そう、組織そのものに魅力がなくなってしまうのです。

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。