インタビュー調査のオリエンテーション②〜あるべきオリエンテーションを「意識マトリクス」で説明する

私見ですが調査会社の営業、リサーチャーで最も忌避するべきなのは、「どんな調査をしたいのか?」と、調査の手法や仕様についていきなり聞いてくる人達です。そういった調査会社は即刻切るべきでしょう。

調査会社とはプロフェッショナルなスキルを提供する立場なのですから、「どんな調査」をすればクライアントの課題を解決できるのかは、調査会社の側から提案されるべきものです。「どんな調査をしたいのか」と聞かれるのは、例えば病院に行って「どんな治療がしたいのか」と医師から聞かれるのに等しいことです。

お医者さんは、まずは患者さんがどんな様子なのかを問診するでしょう。場合によってはその症状だけではなく、その前にあった出来事も聴いたりします。あるいは親兄弟のこともきかれることもあるでしょう。その結果として打たなければならない治療の手立てを考えるわけです。ただの風邪だと思って来院したのが、重大な病気が見つかることもあります。つまり望ましい治療が、患者が想像していたものとは全く違ったものになることがあるわけです。これがプロとシロートの違いです。

オリエンテーションとはこの問診にたとえることができます。医師が患者の状況を知ろうとするのと同じく、リサーチャーはクライアントの状況を知らねば妥当な手立て=調査は企画できないわけです。

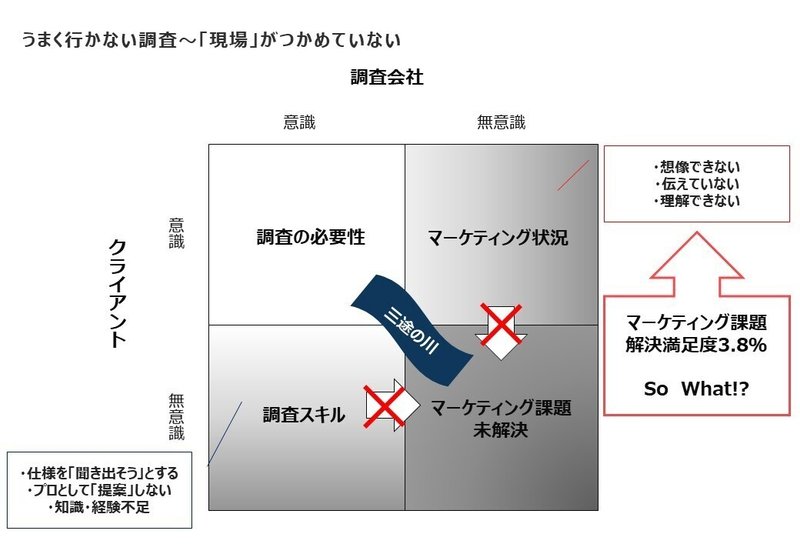

これをリサーチャーとクライアント間の意識マトリクスで説明してみます。意識マトリクスは「コミュニケーション領域における意識マトリクスマップ」というのが私が命名した正式名称であり、様々な関係間のコミュニケーションに応用することができるものです。

「どんな調査がしたいのか?」といきなりクライアントに切り出すのはクライアントのS/C領域に踏み込むアスキングです。プロであるリサーチャー側よりもクライアント側は当然、「調査」というものについては相対的に意識レベルが低いはずだからです。仮に、それでクライアントが妥当な調査案を示したとしたら、そのリサーチャーは下請けに甘んずる実力しかないわけです。しかし多くの場合は、クライアント側はノンプロレベルで知っている知識から、それで課題が解決するという自信も確信もないままに、そう聞かれるとおもいついたことを言うでしょう。アンケート調査はいわばマーケティングリサーチのアイコンであり代名詞ですから多くの場合は「アンケートがしたい」とおっしゃいます。ところが、調査とはインタビューもあれば行動観察もデータマイニングもあるわけです。多くの場合は、そんな専門知識はクライアントはお持ちではありません。何を隠そう、メーカーのマーケターとして駆け出し時代の私がそうでした。

一方、クライアントのマーケティング現場で起きている「状況」はリサーチャー側の預かり知らないところでもあり、思わぬ事情もあるわけですから、C/S領域にあるわけです。つまり、リスニングをしないと出てこないわけです。

一方的に話をきくインタビューとお互いにやり取りをするオリエンテーションの相違点は、S/C領域の取り扱いです。インタビューの場合はここは基本的に「不可侵」領域ですが、オリエンテーションの場合、ここは、クライアント側が持っていない、調査やマーケティングについての専門知識をリサーチャー側が披露、提案する領域です。

しかし、その前にクライアントのC/S領域の状況を知ってからでないと、その知識披露は独りよがりでマヌケなものとなります。クライアントの状況も把握せずにいきなり「今度出した新サービス」の紹介を始めたりするのがそれにあたります。「早く帰れ」と思いながらたいていのクライアントは聞いているわけです。

クライアントのC/S領域の状況と、S/C領域のマーケティングリサーチの専門知識がお互いに共有されることでお互いの意識領域が拡がることになります。その結果として「化学反応」とか「創発」と呼ぶべき作用が起き、元来S/S領域だった部分でよりよい調査企画のアイデアが生まれるわけです。

上記のプロセスを意識マトリクスとして表現したのが下図です。

これが「状況」における真に解決されなければならないマーケティング課題を解決できる調査企画の必要条件です。こうなると、自信、確信を持って調査に臨むことができるようになります。またこの関係がリサーチャーとクライアントが対等の「パートナー」であるということです。

意識マトリクスでは営業の攻撃パターンの表現もできます。マヌケな営業は「I攻撃」であり、できる営業は 「Z攻撃」のパターンなのです。

調査業界では「長年の取り引き」によってパートナー関係が生まれるのだと勘違いされていますが、最初に「下請け」とみなされればその後下請けとしての関係となり容易にはパートナー関係にはなれません。パートナーになれるかなれないかは最初に決まっています。そしてそのカギが「状況把握」にあるわけです。それが真に「クライアントファースト」であるということです。

調査としては企画書、仕様書通りで何の瑕疵もなく、したがってクレームにはならないものであっても、実はクライアントは満足していないということは日常茶飯にあります。その最大の理由は「マーケティング課題が解決できる情報にはなっていない」ことにあります。その原因がここにあるわけです。数年前に発注側を対象に行われたマーケティング協会の調査では「マーケティング課題の解決」という観点においてマーケティングリサーチの満足度は五段階のTOP2でなんと40%でありTBに至ってはなんと3.8%しかありませんでした。この「不都合な真実」をマーケティングリサーチ関係者は真摯に受け止める必要があります。

クレームのつけられない不満を抱えたクライアントはその代償行為としてリサーチャーをリスペクトしなくなります。その結果、調査仕様の細々とした点に至るまで指示を出そうとしたり、細かい瑕疵を大きなクレームにしてみたり、思いつきの調査アイデアを押し付けてみたり、果てにはインタビューをプロのインタビュアーに任せず自らやろうとしたりするようになったりします。

しかしそれは良い結果は生みません。私の経験では「対象者がリラックスしないので居酒屋やカフェでインタビューを行ったらどうか」といった話をされたことは枚挙に暇がないのですが「わちゃわちゃと他人の目があり、さらに見知らぬ他の対象者や調査関係者のいるところで本音の話をするわけもなく、集中力が維持されるわけもなく、まして企業秘密にあたるような話を提示できるわけもないじゃないですか」と申し上げるわけです。実は私もそういった経験があるわけです。思いつきで、リラックスするだろうとお酒を飲ませたら対象者の集中力が下がってマトモな話がされなくなったりするわけです。しかしそういった「思いつき」を指示するようになるのはリサーチャー側が「どんな調査をしたいのか?」と聞いてくるところにも原因があるわけです。S/C領域にアスキングで踏み込まれることで思いつきを話すしかなくなるわけです。

一方、クライアント側は必要以上にリサーチャーに「状況」を伏せようとすることがあります。そのために守秘義務契約を結んでいるわけですから、その状況は極力リサーチャーと共有するべきなのです。例えば、世間話と思われるような話で共有された上司との関係の話からリサーチャーが調査上のヒントを得ることすらあるのです。調査結果に満足できない最大の要因はそこにあります。解決するべき状況が共有されていないのにマトモな報告書が作れるわけがないのです。報告書が的を得ず、トンチンカンなことやどうでも良いことがウダウダと、長々と、書かれていたのだとしたら、その点を省みる必要があります。ファクトだけが延々とレポートされていて”So What?”と言いたくなるようなレポートがこれに該当する代表例です。C/S領域を共有されていないリサーチャーは、何を書けば良いのかの判断ができないのです。これは「マーケティング状況」と「調査スキル」の間に「三途の川」が流れているような状態です。

そういえば、「優れた営業マン」は口八丁手八丁の人ではなくむしろ無口でお客様の話、それも世間話のようなことをただ聴いているような人であることが多いという話を聞いたことがあります。意識マトリクス理論で考えると、それはC/S領域の情報を十分に得た上で、お客様のニーズに応える提案をしているからだとも考えられるわけです。

クライアントにどのように問いかければC/S領域の話をしてもらえるかというのはすでにご紹介したインタビューフローと同じ考え方です。この場合は非常に簡単で「調査をしてみようと思った経緯、もしくは関心を持った経緯、を聴かせてほしい」の一言で良いわけです。これは「調査」を話題にしているのではなく(この場合の人間工学的観点)、「経緯」を話題にしている(この場合の生活工学的観点)ことがポイントです。

経験上それで20分も話を聞けばまず十分で、その後の20分をリサーチャー側の知識提示の時間とし、残り時間を質疑応答とアイデアディスカッションの時間としています。しかし、そのプロセスとか確認ポイントをチェックシートや質問票のような形にしてしまうとそれは「構成的」なインタビューとなりますからC/S領域を明らかにすることができないことが出てくることがあると考えられます。

つまりリサーチャー側にとってはオリエンテーション自体がインタビュー調査であるということです。逆に「そういう目」で観察していると、クライアント側はここでもリサーチャー側の力量を推し量ることができるわけです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?