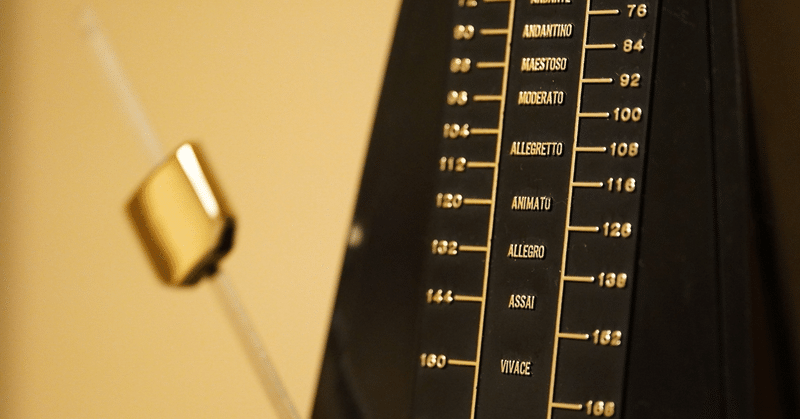

外国語の文法とは、メトロノームのようなものだと思う

中日翻訳者の明天会更好さんのnoteが面白かったです。

中国語の会話を学ぶ段階では、文法にこだわったり、特別に学んだりする必要はないのではないか、ということをご自身の経験をもとに書いています(ただそれは会話レベルの話で、もちろん最終的には文法をないがしろにしていいわけではない、という保留つきですが)。興味深く読みました。

これを読みながら、外国語を学ぶにあたって、文法など語学の知識にあたる部分はは「楽器を練習するときのメトロノーム」のようなものだと捉えればいいんじゃないかということを思いました。

今日はそれについて書いてみたいと思います。

+++++

学生の頃、下手くそなりにドラムをやっていました。

ドラムはリズム楽器ですから、テンポをブレさせずに一定に保つことが必要です。その感覚を身につけるために、メトロノームに合わせて練習することは、とくに最初のうちは大事なことです。ドラムを始めたての頃は、少年ジャンプをガムテープでぐるぐる巻きにしたものを練習台に、メトロノームを聴きながらひたすら基礎練に明け暮れたものです。

ただ、そればかりやっていてもドラムが上達しないのも事実です。音楽はリズムキープだけでできているわけではありません。実際のドラムセットに座ってフレーズを練習する必要もあれば、ダイナミクス(強弱)を含めた表現力を磨いていくことも大事です。

また、そもそもアンサンブルとして他の楽器と一緒に演奏する以上、ただ正確なテンポだけを追うことが正解とは限りません。場合によっては、場の雰囲気やメンバーの演奏のレベルに合わせて、ちょっと「ズレてあげる」ようなことが必要なときもあります。

あと、メトロノームを聴きながら実際の演奏をすると、むしろテンポがヨレて聞こえてしまう場合もあります。

たとえば少し演奏がもたついた時、メトロノームに辻褄を合わせるように突然テンポが早くなってしまったり、逆に小節の前半を早くしすぎたから4拍目だけ妙に間伸びしてしまう、みたいなことが起きるのです(文字だけで書いているとなんのこっちゃわかりにくいですが、音楽経験者ならピンときてくれると信じてます)。

それはそれで、聞いている側からすると違和感があります。そうなってしまうくらいなら、メトロノームなど聞かずに勢いに任せて演奏したほうがよっぽど自然に聞こえる、ということもありえます。

スティーブ・ジョーダンという神様みたいなドラマーがいるのですが、その人は「クリック(メトロノーム)は敵じゃない」というようなことを教則ビデオの中で言っていました。

メトロノームから外れることを恐れてそこにカッチリ合わせようとするのではなく、あくまで目安として付き合おうよ、というような文脈での話だったのですが、とても印象に残っています。

+++++

長々と音楽の話をしてしまいましたが、「音楽を演奏すること」を「外国語を話すこと」、「メトロノーム」を「文法(に代表される知識)」に置き換えて考えてみましょう。

ここから先は

いただいたサポートは貴重な日本円収入として、日本経済に還元する所存です。