自分と向き合う時間を増やす。「Stockr」ができるまで

こんにちは、UI/UXデザイナーの小澤(@_akinen)です。

近年、ビジネスパーソンの「働き方改革」や「生産性の向上」といった話題をよく耳にします。世の中は刻一刻と変化しており、どう働き、自分の強みを活かしていくべきか、自力で判断する必要に迫られることも多くなってきました。

しかし、せわしなく過ぎる時間の中で、自分と向き合う時間を意識的に取ることは中々難しいものです。

本記事でご紹介している「Stockr」は、あなた自身の「気づき」を促進することで、思考の深堀りができるアプリです。私が所属する株式会社ビルディットの新規事業として、2020年秋にリリースしました。

今回はデザイナーの視点から、Stockrの各機能がどういった経緯で生まれたかお話します。ゼロイチのデザインや、アプリができるまでのプロセスにご興味がありましたら、ぜひご一読いただきたいです。

Stockrとは?

日々の仕事や生活・趣味など、その人がいま関心のあるテーマについて気づいたことを書きためるアプリです。

💡 気づきをすばやくメモできる「ストック」

💡 過去の気づきを自動でピックアップして棚卸しできる「ふりかえり」

💡 気づきの量を可視化する「スコア」

といった基本機能があり、加えて今年4月にリリースした「Stockr premium(有料)」では、ふりかえりを効率的に、自己成長の精度と速度を向上させる新機能が追加されています。

Stockr premiumの追加機能

💡 ストック/ふりかえりの活動時間・頻度を可視化するレポート機能

💡 検索機能、トピック登録

開発の背景

弊社ではメンバーが増え、組織が変わってきたことに伴って、MVVの見直しとコーポレートサイトのリニューアルを行いました。そこで定義した「一人ひとりの成長が、世界をより良くする」というビジョンを実現するため、Stockrの開発が始動しました。

チーム構成はPM1名、エンジニア2名(+1名)、そして私。私はアプリのサービス策定、UX・UIデザインおよびLPデザインの全工程を担当しました。開発人数やAndroidとiOSの両方でリリースすること等を考慮した結果、アプリはFlutterで開発することになりました。

2020年5月にプロジェクトが始動し、リリースは同年9月末が目標となりました。当初は機能がてんこ盛りのプロトタイプを作成していましたが、4ヶ月という限られた開発期間であるためコアとなる機能を絞り込み、小さくつくって改善する方針になりました。

ここからは、リリースまでに開発した各機能についてご紹介します。

ストック画面

Stockrでは、投稿のことを「ストック」と呼びます。気づきのストックを一覧できるのが、ストック画面です。

当初はTwitterアカウントと密に連携し、投稿を保存・編集できることがメインの機能でした。しかしコアとなる体験を洗い出していくうちに、提供したいものはツイートというよりはブログに近いのではないかと考えるようになりました。

ツイートはリアルタイムなものであり流れていく前提で書き込むため、しばらく経って振り返っても、当時のコンテキストを思い出しづらい傾向にあります。

一方でブログは「記事ごとにテーマ性を持って投稿する」「開いたらその先にさらに情報がある」構造になっています。「気づいたことを書き溜めていくことで、自分の思考を深める」というStockrが目指す世界は、文章量は違えどブログのほうが近いのではないか?という考えに至り、カードごとにテーマ性をもたせることにしました。

また、当初は月ごとに気づきをまとめることで フラットに遡れるようなUIでしたが、社内で触ってもらったところ「投稿したのが何月のことだったか覚えてないので、月ごとに分けられると逆に探しにくい」「関連する気づきを連投した際に月をまたぐと、気付きが分断されてしまう」といった意見をいただき、現在の形に着地しました。あえて投稿日時を目立たせないことで、後ろめたさなく積み重ねを実感できるUIになっています。

気づきを書きこむことが楽しいものになるよう、今後もUIを磨いていきます。

ボツになった「診断」機能

書くという行為は能動的なアクションであり、基本的には面倒なことです。

そこで、投稿した内容を自動で分析して可視化することで、その結果からリワード(納得感や意外性、変化の実感)が得られ、さらに投稿するモチベーションになるのではないかという仮説を立て、診断機能をつけることを考えました。

8月頃、仮説をもとに投稿を自動で診断する機能のプロトタイプをエンジニア陣に実装していただき、社内メンバーが触ることで仮説を検証しました。

下図の10種類の「傾向」からもっとも近いものを3〜4件表示し、投稿が更新されるたびに診断もアップデートされる仕組みです。

しかし実際にモックを触ってみると、デザイン時点で想定していた体験とはズレていることが分かってきました。

自分の意思が無いまま勝手に診断される感があったり、そもそも診断は1回見れれば満足してしまうことがわかりました。また診断結果の根拠がわかりづらく、投稿内容との関連性が見いだせなかったり、自己理解にまで至らないということがわかりました。診断機能は一見役に立ちそうにみえますが、それがサービスの提供したいコア体験であるかは、慎重に判断する必要がありました。

「自己理解」や「リワード」を実現すべく再度検討した結果、以下の「ふりかえり機能」と「スコア機能」に着地しました。

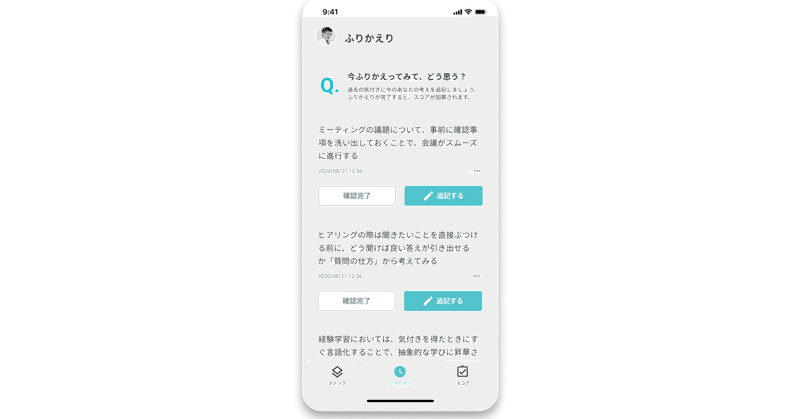

ふりかえり機能

先述の反省を踏まえて、改めてStockrの「気づき」とはなにかを再考しました。その結果、Tipsやハウツーのようなものというよりは、「常に意識したい」「忘れないようにしたい」といった、将来の自分のための気づきであると考えました。

このことから、自己学習に必要なのは「リマインド」ではないか? という仮説が立てられ、アプリ側からサジェストして振り返りを促してくれる、という現在の機能に着地しました。

毎日投稿が3件(*1)ピックアップされ、ユーザーはそれを棚卸しします。朝7時(始業前)と19時(退社後)に通知で問いかけることで、無理なく振り返りを促進します。

自分が考えていたことを思い出す機会は、一日のうちあまり無いのではないかと思います。また単に投稿を見返しただけでは、内容が頭に入ってきづらく、振り返りになりません。

そこでStockrでは、ただリマインドするのではなく「過去の自分の投稿に追記する」ことで手を動かしながら思考の深掘りができるようにしました。追記を繰り返すことで内容が整理され、思考を体系化できます。

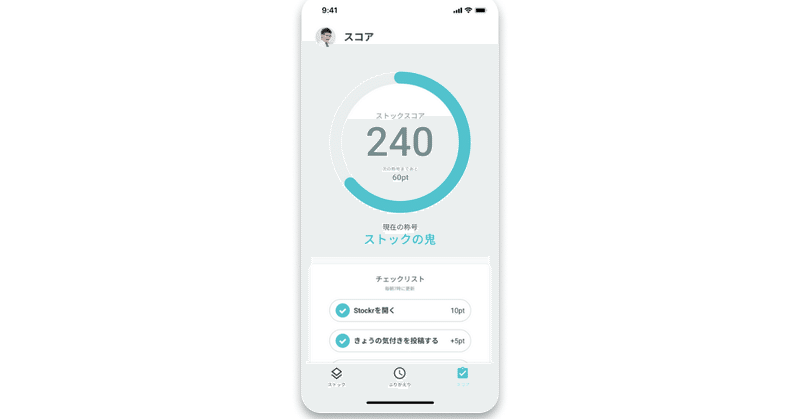

スコア画面

ユーザーのLTVについて、Google Play全アプリの平均継続率は「翌日で50%」「3日後には80%が休眠」するというデータがあります(*2)。言い換えるとダウンロードから3日が経過した時には、全体の20%のユーザーしかアプリを利用しなくなるということです。そこで、継続するモチベーションとなるリワード設計が必要であると考えました。

自然とユーザーの習慣に定着するものとして、バッジ機能、投稿のテキスト解析など幾つものパターンを出して検討し、最終的にスコア機能に着地しました。ユーザー自身の「思考した量」をスコアで表現し、成長を可視化してくれます。

ただし、スコアを上げることが目的化しないようにする必要がありました。スコアリングはあくまでサポートするためのものであり、「プラスアルファで嬉しい体験」になるように意識しています。今後の機能改善で、さらにアプリ内での流れをつくっていきたいと考えています。

Stockrのこれから

私たちが生きる現代は「ありたい自分」を自分で決める必要がある時代です。特に近年は、今まで当たり前だった働き方・雇用形態が見直されつつあります。そんな中、Stockrは日々の気づきを棚卸ししふりかえることで、より自己についての理解を深め、現在の仕事やキャリアに対する納得感や確信を強化することを目指しています。

Stockrをより多くの人に日常的に使っていただくことで、ユーザーのポジティブな思考サイクルを促進し「一人ひとりの成長が、世界をより良くする」を実現していきます。

まだまだサービスの改善中ではありますが、皆様からご意見をいただきながらアップデートしていく所存です。ぜひスマホにインストールして 日々の気づきを書きためてみてください!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

*1: リリース当初は毎日5件ずつの投稿をピックアップしていました。忙しい毎日でも続けられるよう現在は3件のピックアップに改修しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?