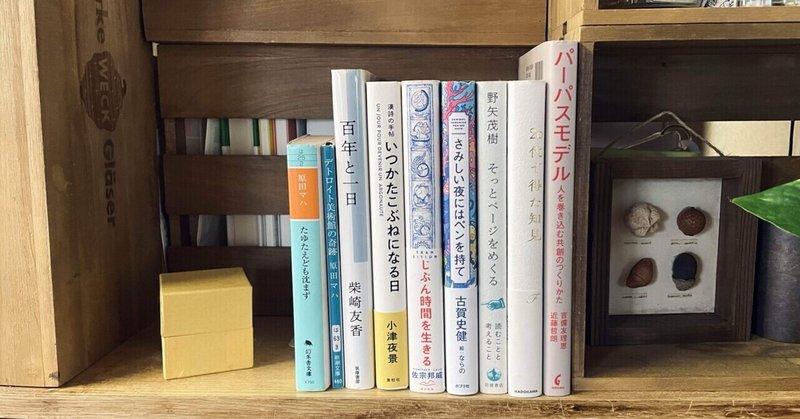

【2024年】3月4月に読んだ本

『たゆたえども沈まず』原田 マハ

画家フィンセント・ファン・ゴッホと画商である弟のテオ。30代半ばで亡くなった兄弟の生涯を彼らと親交があった日本人画商の視点から描くという史実に基づくフィクション作品。

ゴッホの絵は何度か美術展などで観たこともあるし、その流れで「生前は絵が全く売れず心を病んでいった画家とその兄を献身的に支える弟」という兄弟の関係性は知っていた。

でもこの本の中で物語られた彼らはとても魅力的だった。芸術を愛するものの持つ繊細ゆえに現実と馴染めない葛藤、そしてたまに世界がすべてうまくつながったように見えて心湧き立つ喜び。しかしまたすぐ気鬱に戻る日々。史実とフィクションの絶妙なつなぎ具合に、彼らが迎える悲しい結末は知っていたものの夢中になり一気に読み切った。先見の明を持ち切れ者で野心家であるが、誠実な思いやりを持つ日本人画商の林忠正の存在が物語を引き締めていてそれも良い。

『デトロイト美術館の奇跡』原田 マハ

同じく原田マハさんによる、アメリカのミシガン州にあるデトロイト美術館を舞台にした作品で、市が財政破綻した結果、デトロイト美術館の貴重な絵画作品を売却してその費用に充てようという中で「アート」を救うために動いた人々のお話。(これも史実+フィクション)

短めの小説だが各章でこの美術館に夫婦で通っていた市民、美術作品を寄付した収集家やキュレーターなどの視点をとおして、それぞれのアートが自分にとってどんな存在なのかを語っている。私にとっては何なのだろう。まだぴったりの答えは出ていない。表紙はセザンヌの描いた「マダム・セザンヌ」。

『百年と一日』柴崎 友香

どこかの街の誰かの人生をちょっと切り取った物語34篇。

つまりこういうことだよとまとめたような長い目次が並ぶ。(そこが好き)

あまりにもいろんな人生があったのでそもそも比べるのが難しいのだが、

「一年一組一番と二組一番は、長雨の夏に渡り廊下のそばの植え込みできのこを発見し、卒業して二年後に再会したあと、十年経って、二十年経って、まだ会えていない話」「戦争が始まった報せをラジオで知った女のところに、親戚の女と子どもが避難してきていっしょに暮らし、戦争が終わって街へ帰っていき、内戦が始まった」「兄弟は仲がいいと言われて育ち、兄は勉強をするために街を出て、弟はギターを弾き始めて有名になり、兄は居酒屋のテレビで弟を見た」あたりが印象に残っている。

『いつかたこぶねになる日: 漢詩の手帖』小津 夜景

南フランス、ニースでの暮らしている俳人の小津さんが綴る日々の暮らしと漢詩の紹介。素敵すぎる。

漢詩は単位のためにとった大学の授業で偶然少し触れて、その詩の整然たる佇まいと音に美しさを感じていた。真面目で堅そうなところが好きだったのだけど、小津さんの紹介する漢詩にはすごく心地のよい訳がついていてさらに興味が出てきた。

『じぶん時間をいきる』佐宗 邦威

これまで「生産性の鬼」と呼ばれていた著者が、コロナ禍で人生の時間の使い方について見つめ直した本。他人ではなく自分を主語に生き、成長重視のマインドから豊かさにシフトしていくには、について述べている。

去年出た本なので内容的に今更感はあるのだが読んでみた。(組織の代表など影響力のあるひとがシフトしたときに、組織運営も成立させながらどうメンバーに浸透させていくかのほうが今の近い課題のような気がする)

『さみしい夜にはペンを持て』 古賀 史健(文)/ならの(イラスト)

『嫌われる勇気』『取材 執筆 推敲 書く人のための教科書』の著者による、

10代に向けた書くことをとおして「自分との人間関係」を構築する本。

普段の職業柄、仕事で相手にうまく説明することはできても、なんでもいいので自分の気持ち書けと言われるのはハードルが高い。(このnoteもその練習だけどなかなか大変)

でも読後は間違いなく「日記を書こうかな」という気持ちになる本。笑

『そっとページをめくる――読むことと考えること』野矢 茂樹

『はじめて考えるときのように 「わかる」ための哲学的道案内』で出会った哲学者である野矢さんの本はいくつか読んでいる。この本は野矢さんの書評と本の読み方、考え方が書かれている。選書が良い感じの幅感(『中動態の世界』から漫画『セトウツミ』まで)で内容もさらっとずばっとしてて読みやすい。後半の「相貌分析的な読み方」の話も面白い。

『20代で得た知見』 F

SNSでやたらいくつかの抜粋を見かけ、昨年よく本屋で表紙だけみかけていた本書。事前情報がなかったので題から20代だと思っていた著者は同年代の模様。そのせいかなにかを新しく気づくというより「うん、そうだよねぇ」という友人の話を聴いている感覚で読めた。それもこれも20代で得た知見。

『パーパスモデル』吉備 友理恵/近藤 哲朗

複雑な概念を共通の型で構造化して図解することで共通言語を生み出すビジュアルシンクタンク「図解総研」が開発したパーパスモデルについての本。

多様なステークホルダーが共創する国内外の事例をパーパスモデルで分析しながら、利益の最大化の「競争」から社会的な価値の「共創」へと転換する考え方と方法を解説している。事例自体は知っていても構成するステークホルダーについてここまで知れる機会はなかったので学びになった。

以上3月、4月に読んだ本でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?