魅せるピアノ演奏: 両手の交差

ピアノ演奏には

トリルやトレモロといった連打

爪を鍵盤上を滑らせるグリッサンド glissando

ダンパーペダルを半分だけ踏むハーフペダル

全ての音を弱音に変えてしまうソフトペダル

ソフトペダルよりも音が大きいけれども音が抑制されるマフラーペダルを踏む

など多彩な表現が求められます。

グランドピアノは大変な巨体を持つ複雑極まりない楽器。

精密機械であるピアノの持つ多彩な音響機能をフルに出し切るには、さまざまな技術を駆使する必要があります。

演奏会でピアニストの演奏を視るとき、あなたはどこに注目するでしょうか?

目をつぶって、ただただ無心坦懐にピアノの音に耳を傾けるということもあることでしょう。

でもピアノ・リサイタルってある意味、ピアノ・ショーでもあるので、ピアニストが演奏している姿を視覚的に眺めないのは勿体無い。

たとえ演奏されている曲目が極めて精神的に深いといわれる、ベートーヴェンの後期ピアノソナタやバッハのコラールのピアノ版だったとしても。

視覚が純粋な音楽鑑賞に邪魔になるという意見に一理ありますが、わたしは必ずピアニストの足元のペダルの使い方に注目します。

両の手が見える席に座れば、やはり手の動きにも特別な関心を払いますが、どのような打鍵をするか、どこまで鍵を深く押すのか叩くのかが最大の関心事。

どんなふうにピアノの鍵を抑えるか。

鍵盤上に指を這わせるように手のひらを平べったくして鍵を押すように弾くか、指を丸めて、まさに叩くように弾くのか、ピアニストの演奏スタイルは人それぞれ。

名手であるほど、いろんな弾き方がある。

同じ流派のピアニストたちだと誰もが同じような弾き方をするかもしれませんが、幸いにもわたしはいろんなバックグラウンドを持つピアニストたちの演奏会に定期的に接することができるので、ピアノコンサートは視ることが本当に楽しみです。

ピアノに限らず、あらゆる楽器演奏は全身運動。

ピアノの場合はいかにしてピアニストが自重を鍵盤に乗せているのかを観察するわけですが、鍵盤上を舞うピアニストの手の部分では、いつ見ても面白いと思うのは両手の交差。

右手がアルペッジョを奏でたりしていると、左手がメロディを高音域で弾いてみたりする。

左手が右手の甲を飛び越えてゆく。または右手が左手の手のひらの下を潜り抜けて左手よりも低い音を奏でる。

手を超えたりくぐったり、また両手の親指が同じキーの周りを交互に叩いたり交錯したり。

いずれも見応えがありますが、こういう「視せるピアノ=魅せるピアノ」は録音だけを聴いていても全くわからないのです。

だから演奏会にゆくことはとても大切ですよ。音楽って聴くだけではなく、視るものでもあるのです。

Spotifyで高音質の音楽をどれほどに聴いても音楽演奏の妙義は決して分からない。

Youtubeなどの動画サイトでたくさんのピアニストの演奏する姿を見ることができるのは二十一世紀的音楽鑑賞の素晴らしさですが、演奏会でみないとわからないこともたくさんあります。

例えば、先ほど書いたペダルの使い方とか。

カメラがこちらが見たい部分を必ずしも映し出してはくれないからです。

今回は視るピアノ演奏。特に両手の交差のお話です。

スリリングな両手交差

ピアノ演奏のテクニックといえば、多くの方が練習曲を思い浮かべられるでしょう。

音階や分散和音。

音楽の基本中の基本。

どのようなメロディも音階と分散和音の組み合わせでできているのですから。

ショパンの場合

「練習曲の中の練習曲」ともいうべき作品は、フレデリック・ショパンの作品10と作品25の練習曲集。

それぞれ十二曲ずつ。それに追加の新しい三曲を合わせて、全部で27曲。

芸術作品としてあまりに完成度の高いショパンの顰みに倣い、その後も腕自慢の演奏家兼作曲家たちはさまざまな練習曲を考案するわけですが、そのほとんどは三度や六度の音程の練習やオクターヴの高速演奏など、ピアニストとしての手の形を鍛え上げる目的としたものが多いのです。

作曲者本人が「生涯で最も美しいメロディ」と呼んだショパンの「別れの曲」は六度に開いた指の形をピアニストに完璧に身につけるための練習曲(若いころの言葉なのですが、その後の作曲は「別れの歌」の域には達しなかったのでしょうか)。

中間部の半音階的に展開される怒涛の六度の嵐も手の形を作るための練習。

なのだけれども、連続する減7の和音の不気味さが

主部のあまりにも美しい歌と対比されて

劇的効果は最高です

エチュードなのに、練習のための演奏者の技術向上のために書かれた音楽ということを微塵も感じさせない美しさってとっても凄いことです。

テンポも自由自在に変幻するリヒテルの融通無碍な別れの歌、上からのカメラは六度の開いた手が全く形を変えないで鍵盤上を舞う様子が克明に捉えられています。

さて、ショパンのエチュードは全てのピアニストにとって素晴らしい教材なのですが、ショパンの曲集にはペダルのための練習曲や両手の交差といったテクニックの練習は含まれてはいません。

別れの曲の主部はペダルを使った歌うカンタービレの練習に最適化もしれませんが。

ショパンの音楽にほとんど両手交差が出てこないのはなかなか興味深い。

腕や手を交差させるのはピアノ演奏的には不自然です。

あくまで自然な指遣いのピアノ演奏を心掛けたショパンらしさでしょうか。

手の形に自然に沿うメロディをポリシーとして書き続けたのがショパンだったので、交差する音はショパンの美学にはあまりそぐわなかったのでしょう。

リストの場合

ショパンの盟友だったピアノの貴公子フランツ・リストの音楽には両手交差の出てこない作品の方が少ないのでは、と思わせるくらいに派手な両手の交差が頻発します。

例えば、リスト作曲の中でも最も愛されている名作のひとつとして名高い「ため息」。

片手がアルペッジョを掻き鳴らすと、その手の上を別の手が何度も何度も交差する。

こういうのは見ていてとても楽しい。曲芸的かもしれないけれども、ため息をつきたくなるほどに素晴らしいピアニズム。

派手な音楽ほど、音楽の音域は広がり、鍵盤の端から端まで両手が駆け巡る。

でもそうなると、音楽は軽いものになりがち。同じような音階やアルペッジョばかりになりがちだからです。

ですのでリストが得意とした超絶技巧のショーピースは軽佻浮薄だと音楽通はしばしば軽視しますが、音楽演奏のショー的な部分はあらゆる音楽演奏において本質的なものなので、演奏家は音楽演奏という物理行為で観客を魅了しないといけません。

だから同じ音階でも両手交差すると、がぜん音楽が面白く「見えて」くる。

こんなにもピアニストの手が動く!と素人は音よりもピアニストの動作に感動したりもしますが、それもありだと思いますよ。

この意味でやはり本当にフランツ・リストは素晴らしい。

あまりにも音が多すぎて指のよく回るピアノ上級者にしか演奏できないことだけが玉に瑕なのですが。

ベートーヴェンの場合

両手交差が目立つ名曲には人気ピアニストだった頃の若き日のルードヴィヒ・ベートーヴェンの初期の傑作ピアノソナタ「悲愴」の第一楽章が有名ですね。

ベートーヴェン本人が演奏会でこの曲を何度も演奏したのは、やはり演奏効果に富んでいたから。

第一楽章の第一主題は何度も右手が左手の上を越えてゆく。

また時には下を潜り抜ける。きっと若きピアニスト、ベートーヴェンのよく動く手の演奏に当時の聴衆は魅せられたことでしょう。

ベートーヴェンには他にも両手交差する音楽はいくつかあります。

ワルトシュタインソナタのフィナーレやピアノソナタ第三番の第二楽章などがすぐに思い浮かびます。

悲愴ソナタともども、ベートーヴェンのピアニスト時代の傑作は元祖リストとも言えるショーピースだったのでしょうね。

リストはベートーヴェンの弟子カール・チェルニーの教え子なのでベートーヴェンの孫弟子。

ベートーヴェンの魅せる技術はきっと名教師チェルニーを通じてリスト少年に伝えられたはずです。

両手交差が得意なモーツァルト

ベートーヴェンはピアニストとしての活動時期が比較的短かったためか、後年の音楽には両手交差を聴衆に見せつけるような音楽は次第に書かなくなりますが、両手交差を演奏会で見せつけるのが好きだったと思われるのは、やはりエンターティナーだったモーツァルト。

モーツァルトは父親のいるザルツブルクを離れてウィーンに移住してフリーランスになってピアニストとして大成功を収めたのでしたが、ウィーン移住後に書き始められた作品目録がピアノ協奏曲第十四番K.449から始まるように、自分でピアノを弾いて聴衆に自分を「見せつける」音楽を大量生産しました。

ピアノ音楽の多様性もさまざまですが、モーツァルトは自分が演奏するピアノ曲と音楽愛好家のためのピアノ曲とでは明らかに違う演奏技術を要求するように作り分けていたので、自分が演奏するための曲は演奏難易度が高く、両手交差のような見せる要素がたっぷりといった職人芸を駆使して作品を書いていたのでした。

例えば、モーツァルトがウィーンの聴衆に人気絶頂だった頃に書かれたニ短調協奏曲。

フリードリヒ・グルダの弾き振り演奏。

あまりにもロマンティックな主部が静かに締めくくられると、突如として訪れる中間部の嵐の部分(映像の4分ごろから)。

ここで両手交差。かっこいい(笑)。

両手交差はショパンのエチュードの二重の連続する三度のトレモロのような超絶高度な技術ではないかもしれませんが、体重移動がしっかりできていないと交差した手の音はしっかり鳴りません。

ピアニスティックな音を鳴らすには十分な経験と練習が必須です。

そして「魅せる」要素がたっぷりな部分なので、この箇所を如何に奏でるかで、演奏者の技量と魅力が客観的に判別できるようにわたしには思えます。

ソナタ形式のないピアノソナタK.331

さて、ピアノ初心者がある程度の力量を得て挑戦する最初のピアノソナタにモーツァルトのイ長調ソナタがあります。

音符は比較的単純でも、プロ中のプロにも愛される、音楽的にとても多彩なモーツァルト屈指の名作。

ピアノ学習者はモーツァルトのピアノソナタ・イ長調k.331で初めて両手を交差するテクニックに出会うのではないでしょうか。

第一楽章の第四変奏や第二楽章に両手交差が登場します。

わたしはずっと昔にこの曲の楽譜に初めて親しんだ時、両手が交差する音楽の魅力に取り憑かれました。

ピアノ学習者ならば誰もが弾く音楽。

技術的に超難解でもないのに、演奏すると本当に音響的にも視覚的にも映える音楽、それがトルコ行進曲付きのソナタですね(第三楽章のトルコ行進曲には交差はありませんが)。

モーツァルトの音楽は単純なようで、視覚的に見ていて楽しい。

視覚要素がとても大事!

だから名演奏家モーツァルトは意識的に両手交差する音符を楽譜に書き付けていたのだと思います。

モーツァルトにはたくさんの両手交差のピアノ音楽があるのですが、わたしが思うところの両手交差の究極の音楽はピアノソナタ・ハ短調K.457。

間違いなくモーツァルト自身が演奏するために作曲された音楽で、長大な第二楽章の変奏曲はモーツァルト自身の即興演奏を思わせるものです。

変奏曲楽章に続くのは、悲劇的な第一楽章と対をなす、なんとも不思議な浮遊感を持つ主題のアレグロ・アッサイのロンド楽章。

この楽章は何度も休符で音楽が途切れてしまうのがとてもロマンティック。

つまり音楽はカデンツを作って和声的に解決しない音楽が何度も繰り返されるのです(ドミソの和音で終わると解決。他の和音で止まってしまうと未解決で不安が生まれる)。

だから聴き手にいいようのない不安をあおり、否応なく悲劇性が高まるのです。

したがってモーツァルトの全ての音楽の中でも稀なほどにあまりに劇的な音楽なのですが、視覚的にも楽譜が全く常軌を逸しています。

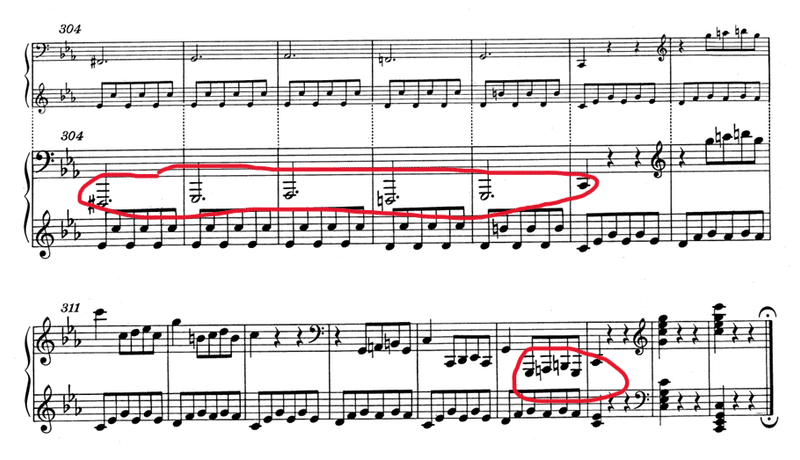

何度も右手の五線譜が低音用のヘ音記号楽譜になり、左手が高音用の🎼ト音記号楽譜になるのです。

つまり、両手どころか、両腕が交差するという滅茶苦茶な音楽。

演奏を魅せるために両腕を交差させて観客を驚かせてやろうという意図があることは明白。

逆手でモーツァルトは、彼の時代のモダンピアノよりも短かった鍵盤の最低音をフォルテで弾かせるのです。

いずれもフォルテ指定で

劇的な演出の主役を演じる音なのです

即興演奏で作曲して、音楽的な流れの上でどうしてもこうならざるを得なかったのかもしれませんが、モーツァルトはこういう弾き方をきっと楽しんでいたことでしょう。

本来は左手が弾くべき超低音域に右手を伸ばして、また逆に本来ならば右手で弾く高音域を左手で。

分かるでしょうか

両腕が完全にクロスする

ソコロフは体を傾けて右手で鍵盤の左端の音を鳴らす。

モーツァルトも無茶な音符を書いたものです。

これはソコロフがモーツァルト時代のピアノの最低音を鳴らしている画像

(当時のピアノならば鍵盤の一番端の音)

ソコロフは巨体で腕が長いので

普通に演奏しているように見えるかもしれませんが

体を折り曲げて必死に右手をピアノの左端に伸ばしている

体の小さなピアニストには

物理的に無理(交差した腕が届かない!)

こういうのは録音だけ聴いていては絶対にわからない。

終結部、右手部分がヘ音記号、左手部分はト音記号というあべこべな音楽!

下に引用している楽譜では、モーツァルトオリジナルの楽譜を弾くのはあまりに大変なので、最低音域のオクターヴを上げた別楽譜を用意している(上の段の音符の小さな方)。

小節304から超低音の

ファ#・ソ・ラ・ファ♮(モーツァルトのピアノの最低音)

・ソ・ドが右手!

小節314からは腕を伸ばして

超低音の右手のソラシソ・ド!

また、この両手が逆行する部分、モーツァルトの指定している右手と左手を器用に入れ替えて演奏すると体を無理に傾けたりしなくても演奏できるようになる。

この方がずっと易しい。

でも「見せる・魅せるピアノ」として正しくない。

しかしながら、モーツァルト生前の1785年にアルタリア社より出版された楽譜にはモーツァルトの自筆譜とは違って一オクターヴ上のファが印刷されている。

つまり上の楽譜の弾きやすい小さな音符の段の楽譜が初版には使われたのでした。

どうしてでしょう?

もしモーツァルトがこの出版楽譜を容認していたとすれば、当時のピアノの最低音を弾かせるのはあまりに演奏難易度が高くなりすぎると判断したためかも。

難しすぎる楽譜は売れないでしょうし。

出版社の独自判断なのかもしれません。

この辺りの事情はまた後で調べてみたいと思います。わたしの持っているどの資料にも言及されてはいないのです。

アルタリア社の楽譜

これならば難易度はずっと下がります

モーツァルトの自筆譜はヘ音記号の五線譜の下に四本の追加線が加えられた音。

ピアノの左端を弾くように楽譜を書いている。

ト音記号の左手は中音域を弾かせながら

自筆譜のモーツァルトはあえて両手を入れ替えることで、視覚的に聴衆に音楽を魅せようとしていたはず。

聴衆を喜ばせる努力

モーツァルトは音楽通のたくさんいた帝都ウィーンの聴衆を魅了した希代のエンターテイナーでした。

モーツァルトが最も愛するジャンルであるオペラと同じくらいに力を入れたのは予約演奏会のためのピアノ協奏曲演奏でした。

モーツァルトは人生最後の十年で16曲もの自分で演奏するためのピアノ協奏曲を書いたのです(ピアノ協奏曲のピアノ譜は、ソナタの楽譜よりも、リズム的にも転調的にも遥かに難解です)。

モーツァルト時代のピアノはモダンピアノよりも二オクターヴも狭かったので、モーツァルトの両腕と両手は交差することで当時の鍵盤を端から端まで縦横無尽に駆け回っていたことでしょう。

モーツァルトの記録されることなく虚空に消えた数々の即興演奏の名演はきっと何度も両手交差させた音が含まれていたことでしょう。

サーカス芸的な両腕の跳躍に聴衆は目を丸くして、音楽を聴くよりも、多くの聴衆はモーツァルトの軽業的な名人芸に魅せられていたことでしょう。

この意味で、ハ短調ソナタはモーツァルトのただ二つだけの短調のピアノソナタなので、深刻な音楽だとと思われがちですが、やはりモーツァルト一流のエンタメ音楽なのだと思います。

見ていてスリリングなピアノ、それがモーツァルトのピアノ音楽らしさだと思えるのです。

でも音楽的にはモーツァルトよりもずっと後の時代を先取りしているような深い音楽なので、ハ短調ソナタのドラマを理解したり共感したりした聴衆は少なかったことでしょう。

だからこそ、モーツァルトは彼自身にとっても一世一代の両腕交差の大技を披露して、音楽を理解できなかったであろう人たちを視覚的に楽しませたのでは。これが私個人の考察です。

特にモーツァルトは背が低くて体が小さな人だったので(多くの同時代人が5フィート=150センチくらいの青白い顔の痩せた男だったと証言しています)ピアノを抱え込むように小さな体のわりに長い両腕を交差させると視覚的に驚くべきものだったのでは。

前かがみになり、両腕を伸ばして完璧な音楽を奏でる超人的な小男の演奏!

意外性ゆえに両腕交差の演奏効果は相当なものだったはず。

ピアノソナタハ短調のおすすめ視聴演奏

次の動画は現代最高のピアニストの一人、グリゴリー・ソコロフ (1950-) の超名演、ぜひご覧になってください!2020年の録画。

演奏されている楽譜はモーツァルトの自筆譜通りの究極の両手交差演奏!

遅いテンポによる忘れがたい名演奏。クラシック音楽の老舗ドイツグラモフォン社による録音は最高の出来です。

ぜひ実演でソコロフ、聴いてみたいものです。

両手交差はピアニストにとっての見せ場。ぜひ演奏会では重なり合う手や腕の部分に注目されてみてください。

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。