シェイクスピアと音楽(18): To the Happy Few

ヘンリー王叙事詩の最後の作品、「ヘンリー五世」は英国人が特に大好きなシェイクスピア作品です。

シェイクスピアは英国人ですので、シェイクスピア史劇は、自国民を満足させるために徹底して英国贔屓の歴史解釈。歴史改竄も辞さないフィクションなのがシェイクスピアの歴史劇。

後世の二十世紀になってから百年戦争 (1337-1453) と英国人に呼ばれるようになる英仏戦争はヘンリー五世の時代で終わらずに、次のヘンリー六世の時代まで続いていて、魔女(?)ジャンヌダルクの活躍などもあり、英国軍は惨敗して大陸支配より締め出されるのですが、シェイクスピアはそんな部分には触れはしません(「ヘンリー五世」の続きの物語にあたる「ヘンリー六世」ではその辺りを英国に都合良く歴史を書き換えて誤魔化します)。

本当に英語のHis-Storyやドイツ語の歴史を意味する単語Geschichteは、まさにお話を意味するのですから。

しかしながら、ヘンリー五世が寡勢を率いて三倍以上の兵力のフランス軍を撃ち破り、完膚なきまでに叩きのめしたのは歴史的事実。シェイクスピアは五倍と誇張して書いています。

だからヘンリー五世の大勝利で幕を閉じる史劇「ヘンリー五世」はシェイクスピア作品の中でも最も人気の高い作品なのです。日本では四大悲劇とロミオばかりが人気ですが、本場イギリスや英国文化圏ではそんなわけではない。

日露戦争の勝敗を決定づけた日本海海戦が第二次対戦前の帝国日本で大人気だったように、史劇「ヘンリー五世」の描き出すアジンコートの戦いの叙事詩は英国人が大好きなのです。

理想的な君主のヘンリー五世

前作「ヘンリー四世」でヘンリー五世に即位したハル王子は英国内乱を終結させましたが、もともとヘンリー王のプランタジネット家はフランスの王族。ですので血統を理由に海の向こうのフランスにおける王権を要求。ヘンリーの野望はイギリスとフランス両大国の王冠を自らの頭に戴くことなのでした。

ヨーロッパ中世において、血縁で土地を受け継ぐことが大切な生存競争の一大事。王室が政略結婚を繰り返していたのはそのためで、血縁による後継者のいない家が出てくると、必ず継承戦争が勃発するわけです。

というわけでフランス王と血縁関係にある英国王ヘンリーは、一万人もの兵隊を引き連れて海を越えてフランスに乗り込んで行くのです。

だから戦争ばかりの劇になるのですが、「ヘンリー五世」が人気なのは、王様ヘンリーが兵を鼓舞するセリフがあまりに名文だからです。

本当にシェイクスピアは名文家。

ヘンリー五世は劣勢の中でも兵に慕われ、兵を思いやる理想的なカリスマ戦争指導者として描かれています。理想的なリーダーでしょうか。

まず第三幕、フランス攻略の要になるハーフラーの包囲と呼ばれる攻城戦。

ガチガチの血みどろの死闘。次のヘンリーのセリフは前回書いた「グッド・ウィル・ハンティング」に引用されていた言葉。兵たちに王は自ら先陣に立ってこの言葉を語ります。

(城壁の穴が空いた部分から砦の中へ突撃せよと命じます)

いや、我らが英国兵の死体を城壁に積み上げよ!

平時における謙虚さや紳士な振る舞いなど、ここにはいらぬ、だが鼓膜に砲弾の響きが轟くこの場では、猛虎の行いを真似よ

(つまり猛獣のように殺しまくれということ)

そして第五幕、超有名な演説が語られます。

多勢に無勢なアジャンクールの戦い (英語ではアジンコートの戦い)。

開戦の日はカソリックの殉教した聖クリスピン・クリスピアンの日の祝日でした。

だからヘンリー王の演説は聖クリスピアンの日の演説と呼ばれるようになります (ややこしいですが、聖人は二人、クリスパンとクリスピアンの双子の兄弟で、二人一緒に殉教して二人同時に祀られています)。

後の世に語り継がれる活躍をしようと、兵を鼓舞する王の言葉は本当に素晴らしい。

これを少し変えて(名前などを取り替えて)、スポーツの試合でも、観衆の記憶に残るゲームをしようと監督が同じ言葉を語るならば、選手は本当に勇気づけられることでしょう。

伝説になろう!それがこの演説の趣旨!

翻訳すると

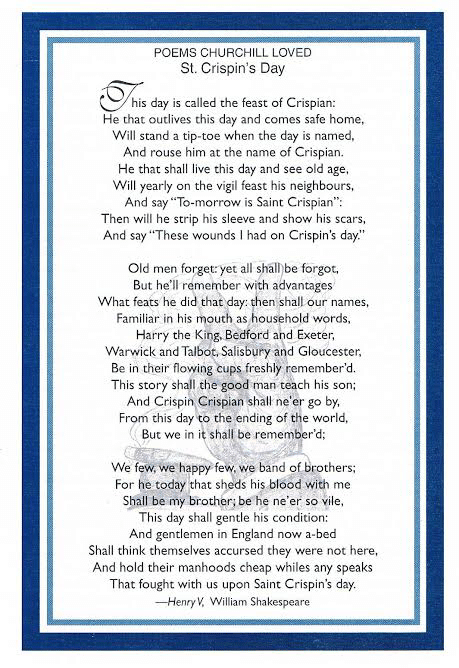

今日は聖クリスピアン殉教の祝日だ

この日を生き延びて、無事に家に帰り着く者は

この日が来ると、喜びに心が浮き立つことだろう

聖クリスパンの日には、心が舞い上がるのだ

今日を生きて老年を迎える者は

毎年近所の夜警をする時 (こう言う習慣が当時の英国にあったのですね)

明日は聖クリスパンの日だと皆にいうようになる

そして袖を巻き上げて、腕の傷を見せる、

この傷は聖クリスパンの日に負ったものだと

老人は忘れる、全てが忘れ去られるだろう

しかし素晴らしいことは忘れない

あの日に成し遂げた偉業、そして我らの名前を

日常にごくありふれた言葉のように語り合う

王ハリーにベッドフォード、エクスター、

ウォーロックにタルボット、サリスベリーにグロスター、

絶えず溢れる栄冠の中に記憶される

この物語を大人たちが子に伝えてゆく

そしてクリスパン・クリスピアンは今日より世界最後の日まで語り継がれてゆく

記憶されてゆくのは我々だ

ごく少ない数の我ら、幸福な少数の我々、兄弟の絆で結ばれた我ら

今日、わたしと共に血を流す者はわたしの兄弟だ

王侯と平民の区別などない、みな兄弟だ

この日、富貴を超えて、英国の我々は一つとなる

安眠を貪るイギリス本国の紳士たちは

今この場にいないことを悔しがることだろう

聖クリスパンの日に戦った我々のことを口にする度に

自分たちが男であることを惨めに思うことだろう

14世紀の王様の語る、同じ戦いを戦い抜くことで兄弟になるという世紀の演説!

なんとなく19世紀にベートーヴェンに作曲されたシラーの「歓喜に寄す」に似ていますよね。シラーは悲劇をドイツ語に訳したほどにシェイクスピアが好きでした。影響されたのでしょうか。

映画にもなったThe Lord of the Ringsには、邪悪な指輪を世界の果てのモルドールに捨ててくるという辛い旅路で、フロドとサムはいつか自分達の苦難の冒険が人々に語り継がれる「お話」になるであろうという話をします。

フロド(振り向いて)何だって?

サム:こう言うんだ「フロドと指輪のお話が聞きたいよ」って

そして「そう、ぼくの大好きな物語のひとつだよ、フロドは本当に勇敢だよね、パパ」

「そうだ、いい子だな、お前は。とびきり有名なホビットだ。それでたくさん話すことがあるなあ」

フロド(歩きながら)「大事な登場人物を一人忘れてるよ、勇者サムワイズだよ、ぼくはもっとサムのことを聞きたいよ」(立ち止まり、サムの方に振り返って)

フロド: フロドはサムなしではあんな遠くに行けなかったよ」

サム「ああフロドさん、揶揄っちゃいけないよ、俺は真面目に話してるんだから」

フロド「ぼくもそうだよ(歩き続けて)

サム「勇敢なサムワイズ…」

長い長いThe Lord of the Ringsの中でも、最も印象的な言葉です。

自分たちは伝承になる。そしてフロドは、

サムにさりげなく困難な旅の仲間として付き従ってくれていることを感謝するのです

作者である博学なオックスフォード大学教授のトールキン(1892-1973) がシェイクスピアを知らなかったはずはないので、きっとこの挿話は聖クリスピアン演説由来なのだと思いますよ。

いつの日か、自分たちは語り継がれることになる!

そのために頑張ろう!

少し別の意味合いですが、この言葉を好きになったのは英国人ばかりではなく、この劇の敵側のフランス人の19世紀初頭の文豪スタンダールもでした。

ヘンリー五世のWe happy fewのという英語を自分自身の長編小説「赤と黒」と「パルムの僧院」の最後に掲げたほどでした。

こんなふうに To the happy fewとして。フランス語に訳さず、英語そのままで。

小林正訳 1968

この小説を本当に味わえるのは、本当に幸福な少数の者だけであるとスタンダールは書いたのです。ジュリアンやファブリスのように恋をして誰かを愛して精一杯生きた人だけが本当にこの小説を理解してくれるのだと。

わたしは「生きた、書いた、愛した」と墓碑銘に刻んだスタンダールの愛読者ですが、本当にこの言葉はスタンダールの古典的名作を端的に表した言葉だと思います。

このNoteの投稿を読んでくださってスキを押してくださる方も、We Happy few かも。

シェイクスピアを知らなくてもスタンダールを知らなくても、幸せな人生を送ることはできるでしょう。でもシェイクスピアを知り、愛することで、世界は広がり深くなる。

そんな想いを共感できる人は本当に限られた幸福な読者のみ。

人はスキを通じてつながり合うことができる。

人はいろんなものを偏愛して、その対象は本当に沢山ある。

同じものを好きになれるのは素晴らしいけれども、なかなか同じものを好きな人とは人生において、そうしばしば出会えないものです。

だからこうしてnoteで出会えたこと、本当にserendipity(稀なる偶然の幸福な出会い)。

だからWe happy few、わたしはそう思います。

言葉の面白さ

シェイクスピアの見どころは、やはり詩人による言葉の妙。

劇中にフルーリエンにマックモリスいう二人のアイルランド出身の騎士が出てくるのですが、この二人はアイルランド訛りの英語で演じられるのが原作に準じた演出。

でも1989年と2015年の映画では、俳優たちはアイルランド訛りを特に喋りません。

舞台ではおかしな訛りの英語に観客が大笑いするのが伝統なようで、シェイクスピア全作品訳をなさっている小田島さんは訛りのおかしみを伝える日本語に翻訳していますが、むしろ読みにくいだけ。

アイルランド訛りは英語ネイティブでないと理解しにくいですが、外国人であるフランスの王女キャサリン妃の英語は誰が読んでも見ても聞いても面白い。

第三幕第四場、舞台は猛々しい戦場から優雅なフランスの王宮に場面が転換して、英語を喋れないフランス王女キャサリンが登場。

英語を喋れる侍女から英語のレッスンを受ける場面があります。この場は完全にフランス語だけで語られます。

こんな感じです。

Hを発音しないので、Handハンドは、アンドと発音される。

フランス語訛りの英語を聞けて興味深い

そして第五幕、王女キャサリンは片言の英語で求婚者ヘンリー五世と片言の英語で会話する微笑ましい場面があります。

こんな英語!

I cannot speak your Englishというべきところ、キャサリンはEnglandと口にする。

殺伐とした戦争が舞台の大半だった「ヘンリー五世」の、喜劇的に楽しい場面はこのフランス王女の登場する場面だけ。上記の田舎訛りの英語以外では。

これが前作「ヘンリー四世」からここまで初めてのラブシーン。

殺風景な戦争活劇の「ヘンリー五世」の中で、まさに戦場に咲く一輪の花。

キャサリン妃の存在は本当に眩しくて素晴らしい。

フランス語を交えながらのおかしな英語に、英語を学ぶ21世紀の極東と呼ばれた島国日本のノン英語ネイティブも微笑んでしまう楽しい場面。

国際結婚する二人ですが、大切なのは言葉ではなく、お互いを思う気持ちが大切なのだなあと改めて思わせてくれるのです。

後ろに控えているのは通訳の侍女

やがて相思相愛で仲の良い夫婦になるのです。そう言い伝えられています。

しかし運命の悪戯か、のちにヘンリー六世と呼ばれることになる男児を授かった後、英国の覇権を世界に知らしめた英雄ヘンリー五世は、フランスの戦場にて病を得て急逝。キャサリンとの結婚生活はたったの二年間なのでした。

幼君を補佐してゆくのはキャサリン妃、と言いたいところですが、プランタジネット家の分家であるヨーク家が幅を利かせるようになり、本家ランカスー・プランタジネット家と内乱を繰り広げるのです。これがどちらも薔薇の紋章を掲げる二つの王家の三十年戦争、いわゆるバラ戦争と呼ばれるものです。

ヘンリー五世の映画

ヘンリー五世は二度映画化され、さらにはBBC制作による素晴らしいテレビ映画があります。

1944年のローレンス・オリヴィエ主演の映画

1989年のケネス・ブラナー主演の映画

2015年のBBC映画、トム・ヒドルトン主演

いずれも素晴らしい映像。

アジンコートの戦いの後には旧い聖歌であるNon nobis domineの歌が歌われたとシェイクスピアは書いています。

1989年の映画ではこの歌がアジンコートの悲惨な戦場を背景に流れます。

戦争の恐ろしさが見せつけられます。

英国軍がフランス軍を圧倒できたのは、この杭のおかげ。

騎馬隊中心の重装備の騎士たちは、

歩兵が担いで泥だらけの地面に即席に打ち込んだ杭を乗り越えては攻め込めず、

フランスの騎士たちは、英国軍の効果的な弓矢攻撃の前に潰えたのでした。

日本の戦国時代の長篠の戦いに似ています。

当時の戦車にも匹敵する強力な騎馬隊に対抗するには

飛び道具が一番効果的です。

英国人に大変に愛される、百年戦争の英国側大勝利を描いた「ヘンリー五世」。

ですが英国は偉大な作曲家不在の国として知られる音楽創作不毛国。

映画音楽以外にはめぼしい音楽は「ヘンリー五世」にはありません。

1944年のローレンスオリヴィエ主演の映画には、クラシック音楽の作曲家に含まれるとされるウォルトンが音楽を書いていますが、BGM映画音楽以上の価値がある音楽には思えません。

でも英国人には愛されていて、伝統行事のように毎年開催されるコンサート、恒例のBBC Promではウォルトンの映画音楽の中のアジンコートの戦いのための合唱が歌われたりする。

国威高揚のための愛国歌として歌われるようです。

英国以外ではまず演奏されない、英国音楽節全開のウォルトンが好きと言われる方もいらっしゃるかもしれません。

ウォルトンのような地味な英国音楽を楽しめることもHappy fewなのかもしれません。

聖クリスパンの日の演説は暗唱していたいですね。

勇気をくじかれるような大きなイヴェントの前には、この言葉を唱えると勇気づけられます。

To the Happy Few!

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。