ピアノのバッハ15:ピアノ伴奏という時代錯誤

バッハの器楽音楽では、ヴァイオリン、チェロ、フルートのための無伴奏組曲や無伴奏ソナタがあまりにも有名ですが、有伴奏の器楽曲も実際にはたくさんあります。

ヴァイオリンの場合

「無伴奏パルティータとソナタ」全六曲(BWV1001-6)

が神曲と呼ばれるほどの問答無用の名作なので、六曲セットのヴァイオリンのための有伴奏ソナタがほとんど顧みられることがないのは残念です。

以前に左手のためのピアノ音楽として紹介したブラームス編曲版のシャコンヌの原曲は、もちろん無伴奏パルティータの中の一曲です。

全六曲のセットの有伴奏ヴァイオリンソナタの他にも、チェンバロ伴奏つきのヴァイオリンソナタはさらにあと二曲もあるのですが。

合計八曲、全く不遇なバッハのチェンバロ伴奏つきヴァイオリンソナタ。

正式なバッハ整理番号では

オブリガート・チェンバロとヴァイオリンのためのソナタ(BVW1014‐1019)

ソナタ第一番ロ短調 BWV 1014

ソナタ第二番イ長調 BWV 1015

ソナタ第三番ホ長調 BWV 1016

ソナタ第四番ハ短調 BWV 1017

ソナタ第五番へ短調 BWV 1018

ソナタ第六番ト長調 BWV 1019

ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ(BVW1021、1023)

ソナタト長調 BWV 1021(ライプツィヒ時代の作品)

ソナタホ短調 BWV 1023(ヴァイマル時代の作品)

通奏低音はいわゆる伴奏

バロック音楽の伴奏では鍵盤楽器の左手の部分は

音符が書かれていなくて

バッソ・コンティニュオBasso Continuo

という数字(6などでコードを指定する)

だけが書かれているのが普通ですが

バッハの場合、音符がしっかりと書き込んである

演奏者の自由をあまり許さないのがバッハらしさ

レパートリーにしているヴァイオリニストももちろんいるのですが、プロのヴァイオリニストでも弾いたこともないというようなことも珍しくはないのです。

プロになれるホトのヴァイオリニストで無伴奏曲集を弾いたことのない人は絶対にいないのですが。

バッハの全作品のなかでも最も過小評価されている作品ではないでしょうか。

これらのソナタには、バッハの全作品の中でも最も美しい緩徐楽章(深い悲しみや痛切な嘆きの音楽)が数多く含まれているのにもかかわらず。

六曲のソナタ集は無伴奏曲と同じく、バッハが宮廷楽長職を辞して、トーマス教会のカントル(宮廷楽長ではない音楽教育監督)としてライプツィヒに移る前の、王侯貴族の娯楽音楽を数多く作曲したケーテン時代の作品とされています。

つまり質的には必ずしも無伴奏曲に決して劣るというものではないのです。

ピアノ伴奏という問題

問題は、作品が「ヴァイオリンとクラヴィア」のために書かれているということ。

クラヴィアはバッハの時代の鍵盤楽器の総称ですが、大傑作のフルートソナタ群はいまでは伴奏はチェンバロというのが当たり前になり、ピアノ伴奏だとあまりにも違和感を感じてしまうほど。

銀製・銀メッキのモダンフルートでも、伴奏はチェンバロ。

フルートは良く歌う楽器なので、ピアノよりも爪弾く音を放つ打楽器であるチェンバロとの相性が最高。

歌にギターと同じく、最高の組み合わせ。

ハープやリュートなどのポロンポロンと弦をはじいて出る音は有史以来、歌う楽器の最高の伴奏なのでした。

ピアノ伴奏の場合、歌手の歌に合わせる場合はピアノは打楽器として叩く機能を際立たせることが普通です。

レガートしてピアノで歌う必要性があまり感じられなくなるのですね。

なので、伴奏用ピアノはある意味、チェンバロを真似ているともいえるのかも。

でも歌う楽器ヴァイオリンの場合、ヴァイオリン+ピアノというデュオはバッハよりのちのロマン派時代に最も好まれたジャンルとなりました。

ヴァイオリンソナタにはピアノという定型が生まれたからか、バッハの伴奏つきヴァイオリンバッハのソナタには、チェンバロ伴奏よりもむしろ、ピアノ伴奏のものもたくさんあるのです。

でもほとんどの名演奏家はバッハ音楽の伴奏にはチェンバロを選ぶ。

でもアマチュアはピアノ。チェンバロにアクセスできなくて使えないから(笑)。

なにはともあれ、バッハのソナタには伴奏は打楽器的な鍵盤楽器が好ましい。

ですのでピアノも打楽器的な演奏がよく似合います。

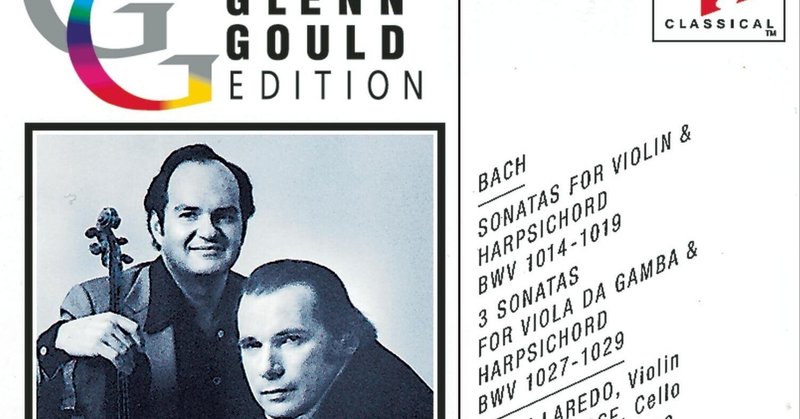

だからその意味でやはり最高なのが、鬼才グレン・グールドのヴァイオリンソナタ録音です。

バッハの器楽曲伴奏にピアノ伴奏は時代錯誤という意見も根強いだけれども、今回久しぶりにグールド版を聴きなおして、改めて1982年に他界したグールドの未来志向に感嘆しました。

ピアノ=グレン・グールド主導のヴァイオリンソナタ

バッハのソナタはヴァイオリン主体。

原題のオブリガートチェンバロとはチェンバロ伴奏という意味。

伴奏は「伴って奏でて」主役のヴァイオリンを弾きたてる付属楽器。

鍵盤楽器はあくまで伴奏の役割なのですが、グールドは名ヴァイオリニスト・ラレード Jaime Laredo (1941-) 相手にピアノを伴奏としてではなく、あくまで対等なデュオとして演奏しています.

曲はトリオ・ソナタ

(1) ヴァイオリン

(2)チェンバロの右手

(3)チェンバロの左手

の三つのメロディのスタイルで書かれています。

だから鍵盤楽器が大活躍してもよいかもしれませんが、チェンバロの音量ではヴァイオリンを上回って曲の主導を握るなんてことはできません。

でもピアノの音の存在感は絶対的。

だからピアノが伴奏役に徹することをやめて、自己の存在感を徹底的に主張するとどうなるか?

それがグールドのピアノなのですね。

ご存じのように、グールドはピアノをチェンバロであるかのように独特のスタッカートで鍵盤を叩きながら、断片のような音のフレーズをしっかりとカンタービレすることで多声音楽の各声部を完璧に弾き分けるのですが、ヴァイオリンソナタの場合、ヴァイオリンパートは追加の声部という感じ(ヴァイオリンのオブリガート笑)で、グールドは共演者の存在を意にも介さないかのように、いつものグールド節を貫き通します。

別録音と比べてみると、グールドの演奏のユニークな素晴らしさが際立ちます。

比較して申し訳ないのですが、カノーニ&ムローヴァという名手の名録音(フィリップス:私の愛聴盤です)がこの曲の名演としてよく知られていますが、グールド&ラレードと比較してみると、とても面白いですよ。

いずれが好きにせよ、鍵盤楽器が伴奏ではないグールド版は本当にユニークで、ヴァイオリン・ピアノの二重奏。

今回グールド版を特に取り上げたのは、最新の2015年リマスターをYouTubeで聴くことができたからです。

私の持っているCDは1990年代のリマスター。最新リマスターは買い替えるに値する音質(ネットで聴けるのでもはやCDは飼いませんが)。

二十一世紀のノイズ処理技術(AIによる技術の長足の進歩)には目を見張るものがあります。

ノイズ処理しすぎてグールド録音独特の唸り声が若干薄くなったかなという感じもしないではないのですが、しっかりとグールドの歌声を聴くこともできるようになっています(グールドは歌いながら演奏することで有名でした、念のため)。

このソナタ六番の第三楽章はヴァイオリンなしの楽章でグールドのピアノソロが楽しめます。

普通の速めのテンポのカニーノに対して、グールドは良く歌うスローテンポ。中間部以降でグールドは良く歌っています。

ソナタ第4番のアダージョ

このヴァイオリンソナタ集で特筆すべきは、第四番ソナタの最初のアダージョ楽章シチリアーノ。

シチリアーノは

タァータター・タァータター・タァータター・

という感じで流れてゆく、付点付きの牧歌的な音楽。

なんとこのメロディ、マタイ受難曲の「哀れみたまえ Erbarme dich」と同じ音楽がヴァイオリンソナタに使用されているのです。

わたしはこの楽章が大好きで、無理やりフルートやリコーダーで演奏して楽しんでいるくらい。

ピアノでも弾けますが、名旋律を楽しむには旋律楽器で演奏するのが一番です。歌えないこともないけれども、受難曲のアルトの歌はわたしには歌えない。

マタイ受難曲ではペテロがイエスのことを知らないと三度も否定して、そののち、朝一番を告げる鶏の鳴き声を聞いて、捕縛される前のイエスが、お前はわたしのことを夜明け前に三度否定するだろうと予言された言葉を思い出して、さめざめと泣く、ペテロの痛切な哀しみをアルト歌手が歌い上げるのです。

そのときペテロは主の言葉の言葉を思い出した

どのような言葉を語ったのかを

「雄鶏が鳴く前におまえはわたしを三度知らないという」

そしてペテロは誰もいないところまで出てゆき

さめざめと泣いた

ルカ伝第22章61‐62節

このソナタでは、同じメロディがシチリアーノの哀愁に満ちた美しい器楽曲として奏でられますが、グールド&ラレードは誰よりもゆっくりとしたテンポで名旋律をじっくりと歌いあげます。

本来のチェンバロ伴奏版はテンポがずっと速い。でも、これがバロック音楽本来の演奏。これも大変な名演ですよ。

でもグールド&ラレードはほんとにとろけてしまうかのようにロマンティック。全然バロック音楽じゃないですね(笑)。でも本当に美しい!

グールドは曲の性質に合わせて、リズムを刻んでバロック的にも、時代の様式に捉われずに自由にロマンティックにもなれる。

ピアノ演奏だからチェンバロらしい演奏も、ピアノ本来のロマンティックな演奏もできてしまう。

リズムを刻みながらメロディを歌う分けるグールド節全開だし(笑)。

ピアニスト伴奏版もたくさんありますが、現代ではグールド&ラレードのようにロマンティックに演奏する人たちはいないのです。

だから過去の演奏をこうして発掘して聴く意味は大きいのです。

緩徐楽章が非常に優れたソナタ集からは第一番のアンダンテも素晴らしい。

グールド&ラレードはやはりどこかセンチメンタルでまさに比類ない演奏。

ヴィオラ・ダ・ガンバをチェロに、チェンバロをピアノに

グールとの伴奏版にはもう一組あります。

しばしばバッハのチェロソナタと呼ばれて、やはり無伴奏チェロ組曲と比較されてほとんど陽の目を見ることのないヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ三曲。

ソナタ第一番ト長調 BWV 1027

ソナタ第二番二長調 BWV 1028

ソナタ第三番ト短調 BWV 1029

ガンバという楽器は、バロック時代以前に大活躍した楽器でした。

(指版:ギターと同じく音を抑える位置がわかりやすい)

ギターみたいだけれども、弓で引いて音を出す

先端の顔の彫刻が少し怖い(笑)

ウィキペディアより

のちに同じように弓を引いて弦を擦る弦楽器の仲間のヴィオロン属(のちのヴァイオリンやヴィオラなど)に取って替わられる滅びた楽器なのですが、バッハは古い弦楽器のガンバも愛していました。

ガンバ属とヴィオロン属は弦の数や楽器構造がいささか異なるものなので別の楽器なのですが、ヴィオラ・ダ・ガンバの場合は音域がよく似ているチェロで代用することも可能なのです。

また、19世紀に作り出されてガンバのように同じく廃れてしまったアルペジョーネという楽器があります。

ガンバによく似ているアルペジョーネ。

廃れてしまったガンバを復興させようと楽器製作者は頑張ったのでしょうか。

シューベルト作曲の名作でしか知られていない

現在では幻の楽器

フレット付きでギター(ガンバ)みたいな構造

また、ハイドンの音楽が大好きな方にはよく知られていますが、18世紀後半には廃れてしまったガンバに代わって、バリトン Baryton という楽器も作られました。

ハイドンが二十年も仕えたニコラウス・エステルハージ侯爵愛用の楽器でした。

フレットがあれば初心者でも音の位置を探りやすいので

こういう楽器の需要はあったのでしょう

ヴァイオリンの仲間は演奏が難しすぎます

バリトンの特徴は、裏側に別の弦が張られていて

親指で内側の弦を爪弾けること

弓を引いてメロディを歌い、親指で伴奏もできるという楽器でした

このように、良く鳴り響くヴァイオリンに淘汰されてバッハの時代の終わりにはほとんど廃れてしまうヴィオラ・ダ・ガンバという楽器がその後も姿を変えて愛され続けたのは、ガンバという楽器に独自の魅力があったからでしょう。

バッハは哀惜の念を込めて、滅びてゆく楽器ヴィオラ・ダ・ガンバのための音楽を書いたのだとわたしは思います。

さて、バッハの三曲のソナタは伴奏つきヴァイオリンソナタ以上に録音には恵まれていませんが、やはりバッハの傑作器楽曲です。

最初はわたしの愛聴盤。

ガット弦のヴィオラ・ダ・ガンバと小オルガン伴奏によるユニークな名演版はこちら。

次はグールドとチェリスト・ローズの共演盤。

ガンバをチェロに取り換えると、やはり超ロマンティックなバッハ。

グールドはリズムを刻んで、踊るバッハを見事に演出。

バロック的な躍動を感じさせるのだけれども、絶対にバロックではないという演奏。

次は本来のチェンバロとガンバの演奏。

こうして聴き比べても、どの楽器で演奏されても、ほとんど違和感を感じることがないのは、バッハの音楽の普遍性ゆえでしょう。

どの楽器で伴奏すべきか?

フルートソナタの場合は自分があまりにもよく知るだけに(私はフルートを演奏します)ピアノ伴奏には耐えられません(学生時代にフルート科の学生がバッハのソナタをピアノ伴奏で演奏しているのをよく聞きましたが、ミスマッチ極まりないとうんざりした経験のためでしょうか)

ヴィオラ・ダ・ガンバとピアノの組み合わせの演奏なんてありえませんが、この場合はフルート同様にきっと似合わないのでは。

でもヴァイオリンの場合は、モダン楽器でも、ガット弦で弓をつまんで持つバロック弓のバロックヴァイオリンでも「ピアノのバッハ」、それほど違和感がない。

ヴァイオリンは本当に特別ですね。

バッハは踊る

自己主張の強いグレン・グールドのヴァイオリンとガンバ(チェロ)のためのソナタ集を聴いてみて、バロック音楽のピアノ+弦楽器にまったく違和感がないのは、やはりグールドはバッハの音楽の本質をとらえているからなのだろうと思い至ります。

チェンバロに似せてピアノの打楽器性を誰よりも生かしたピアノ、それでいてレガートするときには思い切りレガートして誰よりも歌う。

グールドはピアノをピアノ的に弾かないといわれるけれども、やはりロマンティックな楽器として扱っているのだとわたしは思います。

ピアノは打楽器、でも音のフレーズは強弱を強調して弾き分けて声部の違いを際立たせて、リズムの躍動感を何よりも大事にして。

グールドは歌いながら、踊っている。

このバランス感覚が本当に素晴らしい。

改めて四十年以上も前に亡くなった、グレン・グールドのピアノ演奏の先見性に脱帽です。

ヴァイオリンソナタにチェロソナタ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)ソナタは、傑作ぞろいのバッハ作品群の中における隠された宝石といったところでしょか。

歌と踊り、これが音楽の本質なのだと再確認しました。

おまけ:バロックヴァイオリン演奏会

先日(5月22日)はとても素晴らしいバロック音楽のランチタイムコンサートを聴く幸運に巡り合えました。

ガット弦のバロックヴァイオリンに、A=432の古典調律のハープシコード(チェンバロ)の演奏会。

ガット弦は温度差で音がすぐに狂うので、ヴァイオリニストはステージから休憩に降りても、楽器はホールに置きっぱなしにしないといけないし、曲の初めには必ず調弦しなおしたのでした。

演奏した曲も、イ長調にイ短調にロ短調という近親調ばかりだったのは、ハープシコード(チェンバロ)がこうした色調に最も合うように調律されていたから。

演奏曲目はゲオルグ・ベンダとヨハン・セバスティアン・バッハの音楽でしたが、ハープシコード(チェンバロ)は本当に繊細な音でモダンヴァイオリン相手だと弦楽器に圧倒されるなと改めて確認。

モダンチェンバロ録音ではキンキンする音も、音の大きくないハープシコード(チェンバロ)はクラシックギターのように繊細な音。

バロックヴァイオリンも陰りを帯びた深い音色が素敵でした。

駒を高くしてモダン楽器に仕立て直された、金属弦が張られたバロック時代のヴァイオリンは本当に輝かしい音を奏でるのですが、本来のバロックヴァイオリンの音はもっと繊細で柔和な音色。

そんな弦楽器の伴奏にこそ、ハープシコード(チェンバロ)は活きる。

ソロ演奏もいいのですが、ハープシコード(チェンバロ)はアンサンブルでこそ、最良の働きをする楽器なのだなと心から納得。

演奏会場で18世紀の宮廷にタイムスリップしたみたいな思いを禁じ得ないのでした。

音楽って素晴らしい。

時を超えるににタイムマシンなんていらないのです。

皆さまもぜひ、コンサートホールや教会などで実演を体験なさってください。どんなにテクノロジーが進歩しても、やはり生の音にはどんな再生機からの音も敵わないのですから。

バロックヴァイオリンは弓の形も違うし、

遠めに見てもガット弦はいかにも繊細で弱弱しい

クラシックギターと同じ頻度で調弦しないといけないのでした

この演奏会のホールも室内オーケストラ用

収容人数三百人の小さな空間でした

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。