タイタンの彼女 4/8

彼女はしばしば僕を連れ出して色んな場所を案内させた。

その度僕は何故僕なのかという疑問を持った。タイタンの彼女はクラスでも人気者で男女問わず友達も多い。

僕を呼び出す事は不思議ではないけれど、他には誰も誘わないのは何故なのだろう。

「マモル、人間と私達は近く見えても遠い存在なのはこの間話したよね」

いつになく神妙な彼女に僕は少し緊張する。

「観測する事で存在がより深く感じられるようになる。マモルと私では生きている次元が少しだけずれているから」

やはり彼女の言っている事は分かる様で分からなかった。僕が中学生でなければ理解できる話なのだろうか。それとも宇宙科学や量子力学に詳しければ分かる話なのだろうか。

それすらもさっぱりわからない。

「前も言ったけどマモルは私の事を見てたから、私をより鮮明に観測出来たんだと思う」

話し掛けてきたあの日のような悪戯っぽい笑顔は無かった。

彼女はどこか遠くの空を眺めたまま、ぽつぽつと話す。

夕焼けの光がヘルメットを通過して彼女の顔を照らしている。そんな彼女の表情が珍しかったからなのか、僕は目が離せずにいた。

「確かに、見てたかも」

丘の上にある広々としたグラウンドには、僕と彼女以外に人は居ない。

さっきまで使っていたグローブとボールは傍らに転がったまま、影を伸ばしていた。

「ねえ、私の住んでる所ではね、カニが有名なの」

「かに?地球にも居る、カニ?」

「うん、だからこっちに来たときに一番びっくりしたのはカニだったよ。そっくりなんだもん」

僕は脳内で彼女の故郷で取れるカニを、「タイタンガニ」と名付けた。名付けたからなんだという話だけれど。

「食べるの?」

「うん。美味しいよ」

ようやく彼女はいつもの笑顔を取り戻した。こちらを勢いよく振り向く。

「そうだ。マモル、今度食べに来なよ」

タイタンに?

まるで僕等でも歩いて行ける場所の様に言う彼女が面白くなってしまい、少し笑ってしまった。

「なんだよ。あ、じゃあこうしよう」

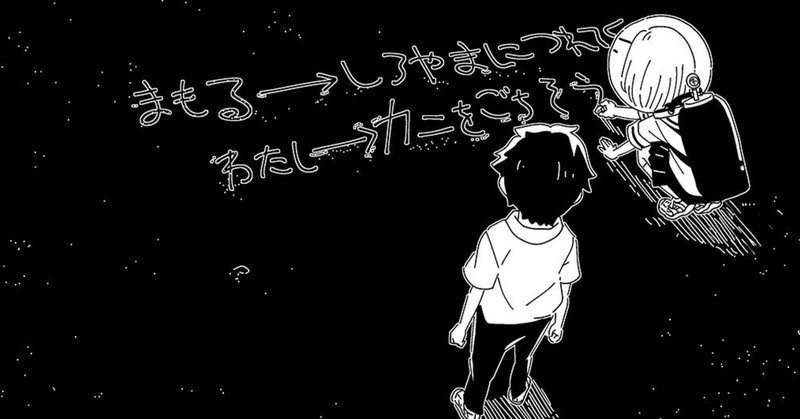

彼女は近くに落ちていた大き目の石ころを拾うと、地面にしゃがんで何かを書き始めた。

書き終わり満足した彼女は立ち上がって言う。

「これは契約だ!」

契約という言葉の意味を分かっているのだろうか。

地面にはこんな事が書かれていた。

『まもる→しろやまにつれていく わたし→カニをごちそうする』

何故そういう事になるのかは全く理解しがたい内容だった。

「ね?良いでしょ」

想像しようにも、どちらの内容も現実味を感じられなかった。自分という存在の限界を感じる話だ。

僕が答えずに黙ったままだったからだろうか。それとも表情や仕草から、何かを感じ取ったのだろうか。

彼女はそれきり、黙ってしまった。

その反応が余りにも人間のようだったので、僕は彼女の言葉にすぐ答えられなかった事を心の中で後悔していた。

嘘でも良いから、すぐに約束が出来れば良かったのに。

その日から、彼女はしばしば透けて見える様になり始めた。

僕はタイタンの彼女が透けて見える事を黙っている事にした。

あの日、グラウンドで見た彼女の寂しそうな表情を、また見てしまいそうで嫌だったのかもしれない。

彼女自身はそんな僕の様子に気付く事も無く、いつもの様に僕を連れ回しては地球観光の案内をさせた。と言っても所詮は中学生の行ける範囲の中でだけれど。

今日は彼女が図書館に行ってみたいと言うのでこの町の小さな公民館を案内した。シロヤマの向こう側にある隣町にはもっと大きな図書館があるのだけれど、そこまで行くのは流石に難しい。

長テーブルの対面に座る彼女の体は今日もずっと透けている。僕は日に日に薄くなっていくような気がする彼女に不安を感じていた。もしかしたらその内、全く見えなくなってしまいそうだと思えた。

「マモル、これこれ」

彼女は一冊の分厚い図鑑を僕の方に差し出してきた。

「これが私の故郷」

図鑑にはリアルテイストなイラストで描かれた惑星が大きく一ページに載っていて、隣のページには英語で「タイタン」と書かれていた。

「タイタンだね」

「地球ではそう呼ばれてるみたいだね」

僕は何の気なしに、タイタンでの生活はどんなものか尋ねた。彼女は少し考えを纏めてから説明を始める。

「うんとね。地球とは色々違うから、想像出来るかはわからないんだけど」

ふと彼女を見ると、ついさっきよりも姿が透けて見える事に気付いた。

背中から、嫌な汗が出て来るのを感じる。

「地球と比べて表面重力は弱いよ。地球の七分の一くらいかな。大気は窒素が殆どで、メタンも含まれるね。あ、そうそう。雨はマイナス百七十度の液体メタンだから、マモルがこっちに来る事があれば気を付けないとね」

行く?いや、そんな事よりも、君の姿が。

「一日は地球の測り方で換算すると、十五日と二十三時間くらいかな。太陽からはすっごく遠いから、地球みたいに明るくないね。空も地球とは全然違う。こっちでいうところの暗雲にずっと覆われてる」

彼女の声すらも、少しずつ小さくなっている。

「勿論火も使えないよ。あ、でも安心して。カニはこっちみたいに火で調理するわけじゃないから」

かすかに彼女がくすくす笑う声が聴き取れた。

彼女が居たはずのその場所には、もう殆ど椅子しか見えない。

「マモル?」

彼女はそれきり、僕の目の前から消えてしまった。

僕の目の前には、開かれた図鑑と座る為に引かれた椅子しかない。

僕はその場所から動く事が出来ずに、結局公民館が閉館になるまで何時間も呆然としていた。

しかしどんなにその場所で待とうとも、彼女が再び現れる事は無かった。

閉館になってしまったので僕は荷物を片付けて帰る事にした。明日も早く起きなければならないので、早く帰らないと。明日はどこに行くんだったっけ。

明日はタイタンの彼女と、僕が通っていた小学校に行く約束をしていたのだった。一人で行く意味など何一つ無いので、明日は中止だろうか。

そんな事を考えていると、妙に自分が落ち着いているという事が気持ち悪くて、心はむかむかしてくる。

でも、だったらどうすれば良いんだ。

対面の椅子を元の位置に戻して、僕は退館した。外に出ると辺りは夜に包まれていた。国道沿いではない道を歩くのは、深く夜に潜っていくみたいで僕を暗い気持ちにさせた。

中学二年生の夏、七月二十日。今日から夏休みになる日の事だった。

夏休み、彼女は行きたい場所が沢山あると言っていたのに。

著/がるあん イラスト/ヨツベ

よろしければ、サポートお願いいたします! いつか短編集の書籍化も実現したいと考えております。