研究室をつくる(物理的に)

4月になり、元々働いていた大学内で転職しました(詳細はこちらの記事で)。それに伴って諸々変わったのですが、個人的に大きな変化のひとつが個人研究室をもらえたことです!

1.それまでの研究環境

それまではラーニング・コモンズの中にある「学習サポートデスク」と呼ばれる、事務室のような場所に在席していました。

こちらの学習サポートデスクは働く者としても快適空間で、仕事も大変やりがいがあり、同僚も学生も大好きでした。

しかしながら、助教の業務のひとつである「研究」に取り組む場所としては、情報の取り扱いや物品の管理、人が黙々と作業する場所じゃないという点で、やりにくいことこの上なく……学内関係者や同僚、関わる学生たちにまで大変気を遣ってもらっていました。

赴任したのがコロナ禍だったことも相まって、結果的には自宅が研究室状態に(これはこれで快適)。

大学の研究棟には空室が複数あったそうで、私の研究テーマ上、これは問題があると理解してくださった関係各所が「助教に研究室を」と動いてくださって、私も要望書もどきを書いてみたりヒアリングに協力したりしたのですが、在籍中に実現には至りませんでした。(後任の助教にもまだ研究室がない)

2.転職。3月、研究室のカギをもらう

そんなこんなで、こちらの職の任期をあと1年残したところで、嘱託教員を退職⇒専任教員に入職という転職技をかますことになり、個人研究室がもらえる対象となったのです。同僚や学生も「研究室ができますね!」と一緒に喜んでくれました。

3月になって研究支援課やら財務課やらに問い合わせた結果、中旬頃に空いている研究室に入らせていただけることになりました。

ついに念願だった研究室の鍵をもらいました! pic.twitter.com/OQIenCrSW9

— Asumi TAKAHASHI Ph.D. (@asumi_takahashi) March 9, 2023

助教として2~3月も大きな仕事があり休みたくなかったので、出勤は続けつつ、ところどころ時間に融通を利かせてもらい、研究室の準備をすることにしました。

元々の設備としてはご覧のように、デスク(引き出し付)、手元灯、応接セット、本棚、ホワイトボード、ワゴン、電話、ごみ箱と、写真に写っていないところに流し台と戸棚、ロッカーや防災用のヘルメット、机の奥にストーブが用意されていました。

これから私の根城になります!置くのにオススメなもの、教えてください😆 pic.twitter.com/NHsksEqTSp

— Asumi TAKAHASHI Ph.D. (@asumi_takahashi) March 10, 2023

本棚とデスクはそのままで良さそうでしたが、このままだと学生と面談しにくいように感じたので、応接セットを色々動かしてみてレイアウトを検討しました。

また通勤と合わせて少しずつ自宅の書籍や学会誌を運び始めたり、学習サポートデスクに置いてあったモニターや資料などを運ぶことに。

他の大学の研究室のレイアウトがどうなっているのか、画像検索して参考にしていたのですが、その中で見つけたのがこちらの記事。仕事はしにくそうですが、研究者としてはこうなりたい…と激しい憧れを抱きました。

4.インターネットの開通

とりあえず部屋として完成させる前に、ネットさえ使えればオンラインmtgはこの部屋でできる!と考え、まずインターネット開通作業をしました。

情報システム課に相談して、ノートPCと有線LANでインターネットにつながるようにIPアドレスなどPCを設定してもらいました。

ただ研究室内でWi-Fiを飛ばしている先生もいる、という話を聞き、Wi-Fiルーターを購入することにしました。

ルーター選びは苦戦しました。大学生協のパンフレットを見てみても、Wi-Fiルーターの色々な用語がとにかく私には難しく、「Wi-Fi 6/6E」が良いということしか理解できません。(Dの研究室にはUFOみたいなやつがあったな~という程度の知識)

そこで「研究室 Wi-Fi」といったキーワードで調べると、全国の大学が「研究室推奨Wi-fiルーター」を定めていたりWi-fiにつなぐための留意点(主にセキュリティ)をまとめてくれたりしたので、それを参照しました。

結果的に私は研究室内のみで繋がれば良く、そこまで多くの機器を接続しないこともあり、リーズナブルなこちらにしました。色は白です。

5.必要なものをそろえ始める

ちょうど3月に引っ越す友人がいたため、研究室に必要になるかもしれないからと、細長い机と電子レンジを譲り受け、一緒に運んでもらいました。

また、3月半ばには研究費の執行期限が切れて、4月にならないと研究費は使えないため、自費で買えるものを先にそろえ始めました。

ケトル

大学院の間に周囲が珈琲に凝りだすのを傍目で見ていた私も、博士課程からカフェイン中毒に…。他の先生が使っていたのを見て、ドリップケトルにしました。温度調整ができたり保温できたりする機能は、大雑把な私にはなくてもよく、電気屋さんでシンプルなものがあったので購入。色は黒です。

壁掛け時計

デザイン性のある時計と、学校にあるようなシンプルな時計のどちらにするか迷いました。研究室なので正確に時間が分かるほうがよいな~と考えていたところ、LACOLEでコスパのよい可愛い時計に出会ったので買いました。色は白です。

本棚と反対側の壁にピクチャーレールがあり、そこに時計を吊るすことにして、ループハンガーをホームセンターで買いました。

時計のついでにLAKOLEで衝動買いしました。アールグレイの超絶良い香りがします。

ドリンクメーカー

誕生日に家族にもらったBRUNOのミルコーヒーメーカーやミルクティーメーカーを研究室用にしました。

文房具

元々の職場に全て豊富にそろっていた文房具を一から揃えないといけないことに気が付きました。自宅にあったクリップやクリアファイル以外に、はさみ、のりを新たに購入。その後、穴あけパンチは自宅にあるもので良いやと思ったのですが、対応枚数10枚だと大分面倒なことが分かり、大きなものを購入。

プリンター

4月1日からは完全に研究室に移動しないといけないため、3月中に大学生協に注文しました。大学生協に置いてあったパンフレットを見て、生協さんにも聞いて、大学院生の頃から親しんでいるOKIはランニングコストが掛からないと聞いたので、オープン価格で購入しました。Wi-Fiで接続です。色は白で揃えました。

印刷用紙

元の職場では自分で購入していませんでしたが、教員は自分で購入していることを確認し、コストの安い用紙をとりあえずひと箱購入。今のところ問題ないので、こちらを買い続けようかと思っています。

・スキャナー

引っ越し時の「ペーパーレス運動」から私用でもヘビーユースしているScanSnap。研究室用には複数枚スキャンできるiX1400(白色)を導入。こちらもWi-Fiで接続です。

6.自宅にあった本の移動

本は家にあるものがほとんどだったため、出勤の度に持ち運んでいましたが、エレベーターなしのマンションの最上階に住んでおり、一度に運ぶ量に限界があって、4月1日までに搬入が間に合わなそうでした。

そこで研究支援課に「自宅の本運びたい…」と訴えたところ、「新任教員に赴任手当があるのでそれを使ってもらえたら」と回答がありました。この後ひと悶着ありました(割愛)が、結果的に4月以降に赴任手当を使うことができるように。

自宅から研究室に真っ直ぐ届けてもらいその場で受け取りたかったので、郵送や引っ越し業者ではなく、便利屋さんに運搬をお願いしました。(赴任手当使えるなら初めから全部お願いすればよかった…という思いは飲み込む)

4月3日にようやく、段ボール数箱を研究室まで搬入できました。

7.レイアウトの検討

同業の友達が旅行に来てくれた時に、研究室のレイアウトを一緒に考えてくれて、細長い机の移動や本の整理などを手伝ってくれました。

その後、学生と面談などをするために落ち着いて座ってもらう場所がないなあ、応接セットだとちょっと仰々しいなあと悩み、2人は座れるミーティングテーブルが欲しくなりました。

法人向けのミーティングテーブルを探してサイズを検討してみた結果、夜に突然「自宅で愛用している机(120cm ×60 cm)がちょうどいいのでは!」と閃きました。模様替え好きの夜のテンションで(静かに)机の足の解体作業を行い、翌朝車に乗せて運び、研究室で組み立てました。研究室で見てみるとちょっと小さく感じるのですが、研究室の動線を考えると及第点かと思います。

机用のいすも、自宅の来客用に買ったものですが、研究室に捧げました。

ところで六角レンチがある家具をどうにかするなら、このラチェットハンドルがおすすめです。こんな便利なアイテムがあったなんて…!

8.概ね完成!!

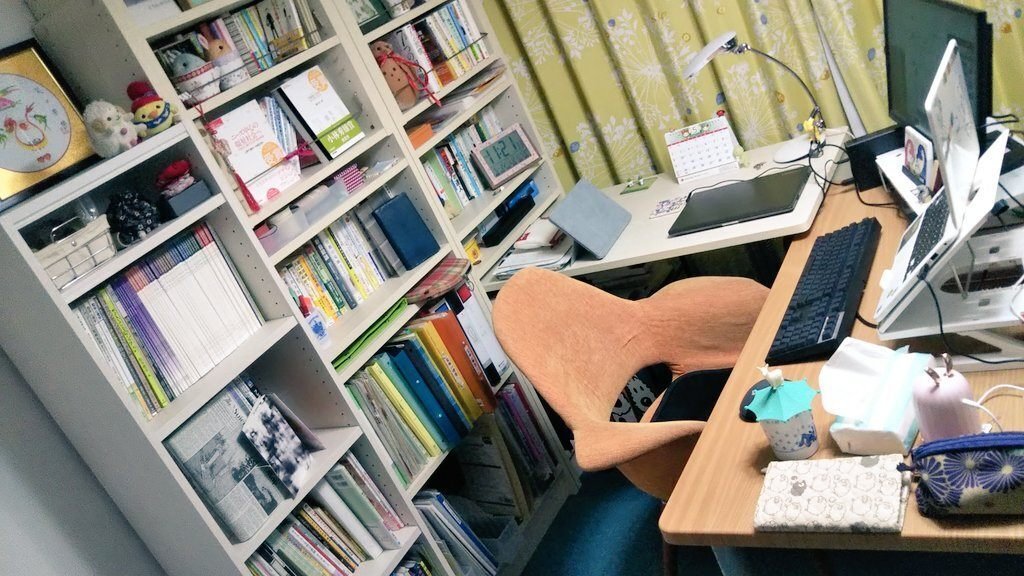

PCとモニターアームと植物以外はこんな感じでおおむね完成です pic.twitter.com/onFww6CbqY

— Asumi TAKAHASHI Ph.D. (@asumi_takahashi) April 8, 2023

応接セットの位置はまた変えるかもしれませんが、とりあえず今はこんな感じで落ち着きました。ミーティングテーブルはまだ椅子が一つしかなく、自分が座るときは、とりあえずデスクの椅子を使う予定です。

しかし、実は最重要課題が残されています。それが、デスクトップPCとモニターアームの購入です。これは大きなお金が動くので、これから考えます…。

ちなみにソファに居る犬と、後ろの机のカーテンあたりに見切れている犬のお尻は、同僚たちに餞別としていただきました。すみっコぐらしは昔UFOキャッチャーで獲得して、M2の頃に院生室の隅で過ごした経歴を持ちます。

付随して得られた結果(重要)

大量の本と机や椅子を運んだので、自宅が広くなりました。

これできっと自宅で仕事してばかり、という生活から脱却して、プライベートをもう少し有意義に過ごせることでしょう。(AM1:30にこの記事を書き上げながら)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?