VFRクロスカントリー考 パイロットによるナビゲーションの実際「3Tチェック」

前回の話で、飛行機のナビゲーションの成り立ちをざっくりと解説しました。

黎明期に飛行士が道路地図を見ながら行った地文航法があり、航法士の登場で推測航法が発達し、それが今日の操縦士訓練における航法訓練の基礎となったと言う話でした。

また、推測航法には必ず誤差が含まれるため、これを地文をはじめとした補助航法でリセットしながら飛ぶことが航法の基本だ、と言う話をしました。

今回は、その実践をお話ししたいと思います。

本稿を含めたマガジンの収録記事は、著者の私見であり、あくまで参考情報の提供が目的です。実際の訓練にあたっては、それぞれの国の法律を尊守し、担当インストラクターの指示を優先してください。

発動点の選定

パイロッテージ、すなわち飛行士による航法も、原理的には航法士の行う推測航法と補助航法の組み合わせであることに代わりはありません。精度が落ちるだけです。

推測航法では、到着予定時刻を算出するためにヘディングを決めてA地点からB地点に向かって一直線に飛びます。A地点のことを「発動点」といいます。B地点での誤差を小さくするには、発動点での誤差をいかに小さくするかが肝心です。

理想的には、街の上空、それも地図に載っている大きな交差点や橋など、何かが交差している部分を発動点に選ぶと、地図との対応がよくなり、より誤差が小さくなります。

橋ばっか集めてみました

クロスカントリーのプランを立てる時に、地図上でA空港からB空港へ直接トラックを引くことがあります。しかし、多くの管制空港では出発ルートが決められていて、空港の上空で発動できないことが多いでしょう。

無管制空港であれば、離陸後に空港上空をオーバーヘッドして発動することができますが、目的地が北にある状況で、北向きに離陸した後に空港上空で発動するには一旦南に向かってから再度旋回して発動しなければならないので、時間を無駄にしてしまいます。

実用的には、空港からの出発(デパーチャー)はローカルフライトとして処理し、デパーチャー後に適切な物標を見つけてそこで発動するのがいいでしょう。

3Tチェック

さて、発動点に達したら、通称「3Tチェック」と呼ばれる手順でナビゲーションを開始します。3Tとは、「Turn・Time・Talk」の頭文字をとった略です。

下記の記事で、ダイバージョンの話をした時にも出てきたので、その時の記事に沿って解説します。

Turn

ダイバージョンの時にはこう書きました。

発動点上空に達したら、Turn。バンクを確立したら、ちらっと時計を見ておきます。マグネティックコンパスが落ち着くまで飛行機をしっかりと飛ばしましょう。フラックスバルブがついている機体はDIとコンパスが電気的にシンクロしていますが、そうでない機体はなおさら。

「Turn」は、発動点のヘディングを決める作業ですから、ここでの精度が全体のナビゲーションの精度に直接響きます。ターンが終わって水平飛行に移り、バランスボールを確認します。ボールがずれていると、同じ分だけ機首がずれるからです。

ヘディングバグからずれていたらもちろん修正しますが、この時、適切に脚(ラダー)を使えないパイロットは、アドバースヨーを出してしまうのでヘディングがなかなか決まりません。訓練のDay1で言われるエルロンとラダーのコーディネーションが、こんなところで効いてきます。

飛行機を落ち着かせたら、マグネティックコンパスを確認。つい、ジャイロを用いたディレクショナル・インディケータ(DI)を使いたくなってしまいますが、「針路」と言う言葉からも分かる通り、飛行機のヘディングはコンパスが主体です。

Time

同じくダイバージョンの記事から。

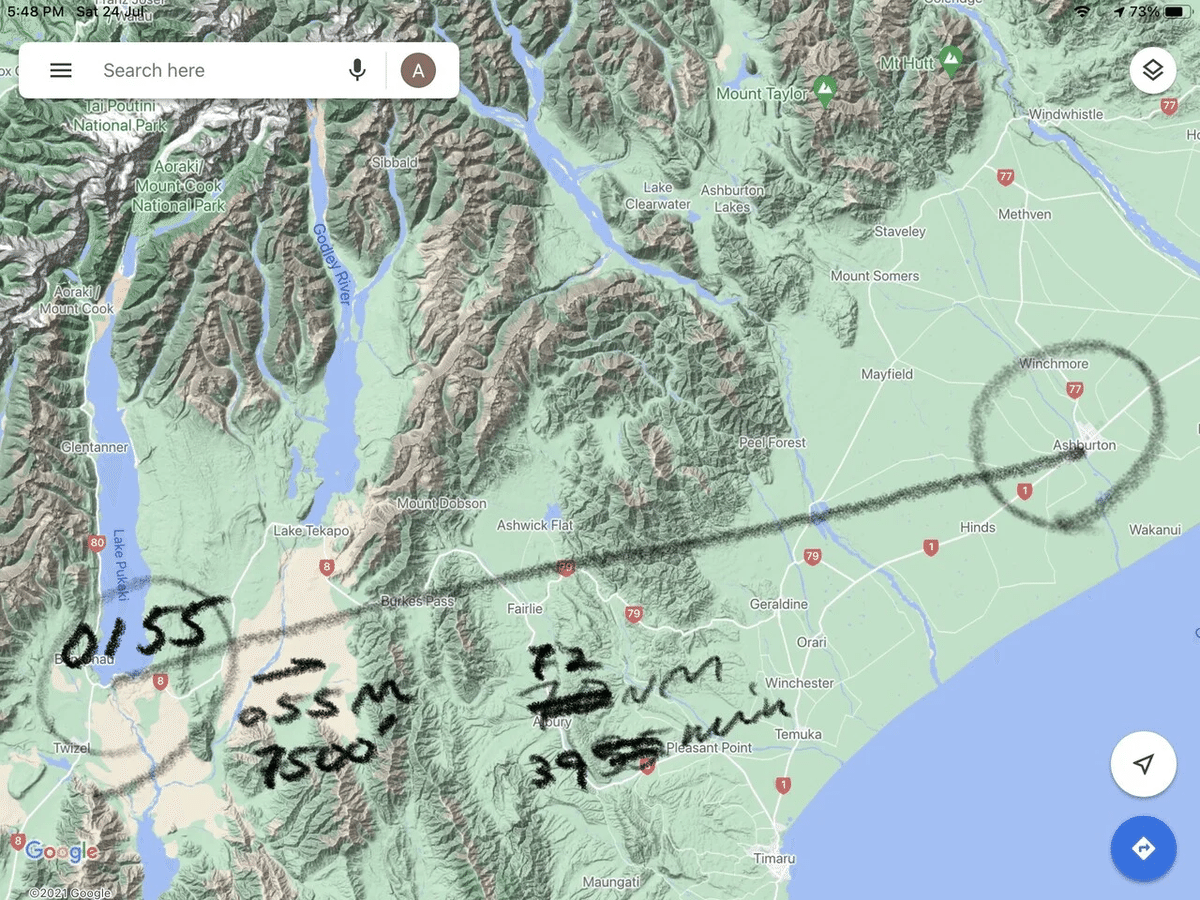

そしてTime。先ほどちらっとみた時刻を、発動点の出発時刻としてログに書き込みます。例えば、0155UTC(14時55分 NZDT)としましょうか。

これに、EETを足します。01時55分に39分を足す。60進法なので結構面倒ですね。飛んでいるとなおさらです。こう言う時は、ずっと下を向いて考えず、55+39という情報を覚えて、一旦外を見て飛行機を飛ばします。コンパスはずれていませんか。高度は?

そうして、顔を上げたままゆっくり暗算をします。さて、55+39は?・・・飛行機を飛ばしていると、たったこれだけのことが難しいものです。しかし、正確にやることが大事です。焦らず、ゆっくりやりましょう。55+39とは、60+34と同じことですね。これはわかりやすい、時間が繰り上り、+34分ですね。やっとETAが0234とわかりました。やれやれ。

このように注意深く作業を分けるのは、せっかく「Turn」で正確に決めたヘディングを、「Time」という作業のためにみすみす犠牲にしないためです。マニュアル操縦の場合、下を向いて記入箇所を探し、文字を記入する作業のために5秒でも目を離していたら、ヘディングはすぐにずれてしまいます。

操縦や記入の作業に習熟してくれば、あまり意識せずにささっとできるようになりますが、初めてクロスカントリーに出るような学生の段階では、このくらいの注意深さがないとヘディングの維持はできません。

特に、朝方や夕刻は周りが薄暗かったりすると記入箇所が見づらく、目が下がりがちですから注意しましょう。

Talk

そしてTalk。〜中略〜 フライトプランを管轄しているFISCOMと呼ばれる周波数に合わせ、オペレーターに目的地の変更、新たなETAを知らせます。私は自動的に、ここでETA+1時間となるようにSARTIMEを更新することが多いです。

"ETA Ashburton 34 Next hour. Request amend SARTIME 0330."

Turn、Timeをしっかりこなせば、FISCOMにアップデートする情報(次のチェックポイント、ETA、サータイム)が地図やログに入っていることになるので、非常にやりやすいわけです。

さて、3Tで発動した後、どのようにナビゲーションを維持するのか、あるいは、ずれを発見した場合、どのように修正するのか、その具体的な方法について次回、解説します。

また、以下の有料パートでは、クロスカントリーとナビゲーションの定義の違いと、クロスカントリー訓練の目的について、少し語ってみます。

クロスカントリー=ナビゲーションではない

日本のログブックでは、クロスカントリーを記録する際、概要欄に「VFR NAV」とだけ書くことがあるので「クロスカントリー=ナビゲーション」と考えている人がいます。

確かに、訓練でクロスカントリーを行う場合、ナビゲーションの練習をすることが大きな目的になることはよくあります。しかし、クロスカントリーはナビゲーションと同義ではありません。

ニュージーランドのCPL(事業用操縦士)課程における、クロスカントリーフライトテストの評価項目を見てみましょう。

赤線を引いたところが、ナビゲーションに直接関係する技術、その他は全てそれ以外の技能や技術です。これを見るだけでも、ナビゲーションはクロスカントリーを構成する技能のひとつに過ぎず、他にも重要な仕事がたくさんあることがわかります。

では、クロスカントリーの訓練をする目的を、どのように表現すればいいでしょうか。

いただいたサポートは、日々の執筆に必要なコーヒー代に使わせていただき、100%作品に還元いたします。なにとぞ、応援のほどよろしくお願いします!