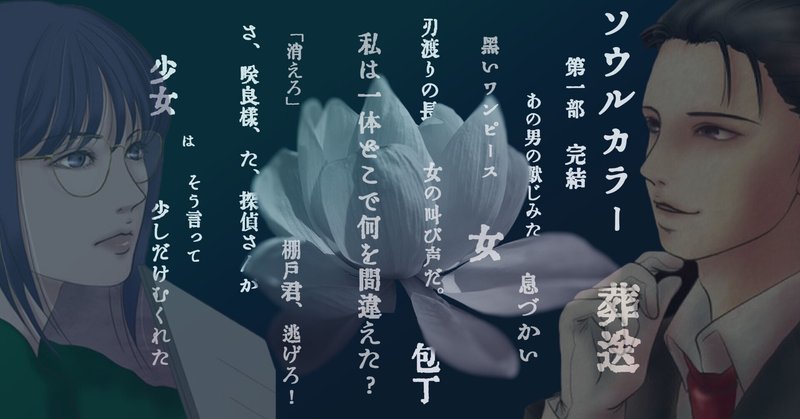

【ミステリ小説】 『ソウルカラーの葬送』第一部 ⑩

第一部

十、

死んでしまうくらいの苦痛を噛み殺して、『彼女』がひたすらに耐えていた。それに覆い被さるように聞こえてくるあの男の獣じみた息づかい。

それを私はいつも近くで耳にしていた。耳にしていながらそれを聞き流し、そうしてそれを無視した。『彼女』の突き刺さるような視線を背中に受けながら。

『彼女』は私と入れ替わりたかったのだろう。

それに気付いていながら、私は──。

私はいつも、読書をしていた。

ミステリー小説、特にコナン・ドイルのシャーロック・ホームズシリーズが大好きだった。ベイカー街二二一B。貸し部屋の一室から始まる、ホームズとワトソンの冒険譚の数々。推理小説を読んでいるようで、その実私は冒険小説を読んでいる感覚に陥っていた。

そうだ。私は渇望していた。この醜くて醜くてどうしようもない世界から、さらに醜い獣たちが我が物顔で闊歩するその世界から、私を連れ出してくれるホームズという存在を。私の心はすっかりワトソン博士に同調していたのだ。

現実逃避だと笑えばいい。

逃避したくなるような、この世界の方がよっぽどのこと狂っている。

『彼女』や私のような圧倒的な弱者を、粗野で無知な暴力で暗い闇に押し込めたあの男。それに象徴される、この世界。

『彼女』と私をそんな暗黒から引き上げてくれたのが、師であった。

私にとってのホームズは、間違いなく師であったのだ。

凍えて震えていた『彼女』と私に、師は温かいスープとパンを与えてくれた。比喩でもなんでもなく、まさに暖と食べ物を真っ先に与えてくれたのだ。私は涙を流した。もちろんそれは『彼女』も同じだった。

私たちの氷結した心身が、ゆっくりと長い時間をかけて溶解され、それが外見上では元通りになったように周囲から判断された頃に、師が言った。

『貴女がたの心の闇の、その表層に浮かんでいるモノ。それを早急に排除しなければなりません。貴女がたを苦しめていた鎖の方は、神の断罪の元に滅しました。次は心の闇の中に神の御手を差し入れていただくのです。そこには、何が浮かんでいるのでしょう。一体何が貴女がたを今もまだ苦しめているのでしょうね?』

* * *

暗闇の中でしゃがみ込んだ皇が、ゴクリと生唾を飲み込んだ。

目の前には朽ちた木製の柵。皇と私はタバコ屋の店主の私有地にいた。ここからなら、高井花蓮が事故死した交差点が見渡せる。

夕方、老いた女主人から適当な銘柄のタバコをひとつ買った皇は、すぐ側の柵を指差しながら尋ねた。

「あそこはお母さんのお家の柵ですか?」

「あんたのお母さんになった覚えはないけど、そうだよ」

「日が沈んだら、ちょっとそこで待たせてもらっても良いですかね?」

「はあ?まぁ悪さしないんなら別に構いやしないけど、誰を待つってんだい?」

「その、黒い服の女性の幽霊を・・・・・・」

そうして皇と私は柵の後ろに片膝を立てて、そろって幽霊を待っている。

「あのお婆さん、完全に呆れていたねぇ。正気かい、だなんて言っていたもんねぇ、真顔で」

きっと俺のことしっかり不審者認定したのだろうなと、皇は溜め息混じりに苦笑した。

「大丈夫ですよ。不審者には自宅の敷地に入れさせないでしょう?それにお婆さん、最後に言っていたじゃないですか。良く見たら歌舞伎役者みたいないい男だって、皇さんのこと」

「冗談はよしてくれたまえよ。俺はもうすっかり自信喪失しているんだ、自分自身に失望だよ」

「柊まいを無事に発見できたら、ガッツリと文句を言ってやりたいですけどね、僕は」

皇の視線が私に向くのを感じたから、彼の目をしっかりと見やって言った。

「だって、有能な職業探偵を混乱の只中に突き落としたのは、あんな奇妙な小説を書き散らし、かつ自身も意味不明な行動を起こして周りを困惑させ続けるあの女なんですから。皇さんは捜索対象のことを悪く言えないかもしれないけれど、もっと愚痴って良いんじゃないかと。実際迷惑な話ですよ」

隣りで鼻息荒く憤る私のことをまじまじと見つめていた皇が、フッと堪えきれずに笑った。

「棚戸君、君だけだよ、俺のことを労ってくれるのは。ありがとう」

「御礼を言うのはこちらの方です。この一ヶ月、ただの書店員の僕なんかを探偵のお手伝いに選んでくださって。とても楽しかったです、僕。憧れていた探偵助手になれた気がして」

「憧れていたのかい?」

「ええ。子供の頃、ずっとシャーロック・ホームズばかり読んでいたんです。ほら、うちは母子家庭だったから一人の時間が多かったんです。典型的な鍵っ子ってやつですね。だから静かに本を読むくらいしかできなかった。お金もないからゲームなんて買ってもらえなかったし。もっとも一人っ子だし友達もいなかったからゲームなんてあってもきっとつまらなかったな」

皇の視線に同情の色が混ざる。

これで、良い。

皇の中の私の印象は、薄幸な苦労人の書店員で終始すれば良いのだ。

幕間まで、あと少し。

私はジーンズのポケットに右手を忍び込ませ、そうして扱いなれたソレの豆粒大のボタンをひと押しした。

「ホームズはねぇ、俺も読んだよ」

視線を暗闇に沈む交差点へと戻した皇が、ボソリと呟いた。今度は私がその表情を見やる。落ち着いた、精悍な顔つきの探偵がいた。

「親父からしたら英才教育のつもりだったんだろうか。君と同じく子供の頃にね。そんな創作が実際の職に役立つとは思えないが。しかしね、お話は純粋に面白かったなぁ。そうだ、『バスカビル家の犬』と『恐怖の谷』が好きだったね。何度も読んだよ」

「どちらも長編ですね。僕は短編派だったな。皇さん、音楽一筋なのかと思ってましたけど、ホームズも──」

「音楽はね、これは使命なんだ、もはや」

私の言葉を遮るように強めな口調で言った皇に思わずハッとした。

「ところで君は立川のバイオリン教室を辞めたそうじゃないか?あのYさん、このあいだバーで悲嘆に暮れていたぜ」

「あぁ、それは──僕には向いていなかったから」

アレが、そうなのか──。

皇の口から漏れ出た呟きが私の言葉を飲み込む。見れば皇の両の目が大きく見開かれていた。探偵が凝視するその先に。

ゆらゆらと不安定に揺れる、黒い服。黒いワンピースを着た髪の長い女の姿。

車も、人も、気が付けば先ほどから全く通らない。

そんなこと、あるのだろうか。

「来た。アレが、探していた・・・・・・僕が、ずっと」

しまった、と思った時には既に遅く、皇が「なんだって?」と聞き返してきた。

「行きましょう、皇さん!」

私は柵から飛び出して、慌てている皇を残して歩道へとひた走った。

ここで、アイツを仕留める。私たちの心の闇を永久に葬り去るのだ。

アレは、アイツは。

花蓮の遺した、花蓮の残骸。

片側二車線の道路を挟んで、黒服の女──の幽霊と対峙した。

胃の腑がキュッと縮まる音が聞こえた。

「消えろ」

車はどこからも来ない。人通りもない。今だ。

そう私の身体が判断した、その瞬間。それまでただ不規則にゆらゆらと揺れていた黒服の幽霊が、まるでスプリンターのごとく一直線にダッシュした。その直線上には、私がいる。

「棚戸君、逃げろ!」

背後で皇が叫んだ。

幽霊の顔は長く垂れた前髪のせいで全く分からない。キラリ、と鈍色に輝く物体が幽霊の右手で光った。

ドスンッと重い何かに真横から当たられ、私は道路に倒れた。目を開けると、目の前には二本の足が。

ウッという呻き声と共に、その足が膝から崩れ落ちた。

うずくまる皇。それを見下ろすように立ちすくんでいるのは、黒い幽霊だ。鈍色の輝きは、刃渡の長い包丁・・・・・・?

「皇さん!」

立ち上がり、脇腹を押さえてうずくまっている皇に駆け寄った。血。ドス黒い血。皇の左脇腹が鮮血に染まっていた。

「皇さん、な、なにが──」

「逃げろ、すぐ。はやく──」

ジャリ、と小石を踏む音が聞こえた。黒い革のシューズが、ジャリ、ジャリ、と引き摺るような足取りで近づいてくる。

包丁が──ゆらゆら、ふらふらと。

「センセイやめて!」

声が聞こえた。女の叫び声だ。どこから聞こえた?

ジャリ、とひとつ音が鳴って、足取りが止まった。

「に、逃げるんだ、棚戸君」

消え入りそうな皇の呼びかけで、私は我に返った。

まさか先手を打たれるなんて。今までアレは積極的に他人を襲うことなんてなかった──。

──いや、あった。あったじゃないか、過去に。

『彼女』はアイツに襲われた。雑居ビルの屋上で。『彼女』はアレに突き落とされた。

だから『彼女』はあんなにも、私の行動を諌めていたのか。だから私を必死で止めた。

忘れていた、ではもう済まされない。皇の命も、私は──。

私は駆けた。

その交差点から、逃げた。

向かうのは、ただひとつ。

師の元へ、『彼女』とともに。

教えてくれ、姫奈子。

私は、私は一体どこで何を間違えた?

声を、聞かせて。

姫奈子。

* * *

ドスンと何かがぶつかるような重低音がして、次いでガチャリとドアノブが回された。

「た、大変ですぅ~、咲良様ぁ」

薄暗い六畳ほどの洋室でパソコンのモニターを近距離で眺めていた人物の背中に向けて、ひどく慌てた様子の女が声をかけた。上下黒のパンツスーツを着こなした、モデルみたいな女だった。長い黒髪が肩に背中にとっ散らかっている。よほど慌てて駆けてきたのだろう。

青白いモニターの画面から目を離すことなく振り向きもせず、その人物は声を発した。

「リンちゃんドア閉めてー。まぶしい」

あわわすみませんと、リンと呼ばれたスーツの女がバタンと背後のドアを閉める。

再び室内が暗くなる。

部屋には窓がなく、灯りといえばパソコンのモニターの薄明かりのみ。「さ、咲良様、た、探偵さんが、さ、さ、刺されて」

しどろもどろになりつつも何とか報告しようと必死になっている女の挙動に、プッと吹き出してから、部屋の主人が椅子をクルリと回転させた。

年齢不詳の少女がリンに向き直った。黒髪のボブカットの前髪を鬱陶しそうにかきあげた黒縁メガネの少女は、小豆色のジャージのポケットに両腕を突っ込みながら破顔した。

「やー、刺されちゃったの?スメラギちゃん。うわなんか責任感じちゃうなーさすがに」

リンが右頬に手を当てながら困り顔で応じる。

「やっぱり、わ、わたしが不甲斐ないせいで~」

「それは違うなーリンちゃん。ボクたちはせいいっぱいやったよ。ムズムズするのをせいいっぱい我慢して、スメラギちゃんを泳がせたんだから。スメラギちゃんもがんばった結果が、コレ。ならみんながんばったってことで♪」

言い終わるや否や、少女は椅子から立ち上がり、うーんと思い切り背伸びをした。

「スメラギちゃんは?」

「え、えっとぉ~。わたし急いで救急車を呼んだから、今頃は病院かも、です」

「りょーかい。んじゃあ、スメラギちゃんの弔い合戦としゃれこみますかー。第二部の幕開けってことで」

あ、そうだリンちゃんと、少女が呼ぶ。

「ハカセくん呼んで。作戦会議やるぞーつって」

──もうちょっとやっていたかったんだけどなー安楽椅子探偵。

少女はそう言って、少しだけむくれた。

(第一部・終) 第二部につづく──

illustrated by:

Kani様

サポートの程、宜しくお願い致します。これからも、少しでも良い作品を創作して参ります。サポートはその糧となります。心に響くような作品になれば幸いです。頑張ります!