私がどうやって広東語通訳者になれたのかを紐解いてみる(65)- 『怒火 / Raging Fire』 -

そしてまたお声掛け頂いた動作組の通訳仕事。私にはやっぱりこれよ。現場。動作組。

『怒火 / Raging Fire』

日本からスタントマン7名だったかな?これまた1ヶ月以上の長期に渡る。うち2人は前回の『肥龍過江 / Enter The Fat Dragon』から再合作の武師(スタントマン)。

先発組はこの数年で随分増えたマンスリー・マンション、後発組はマンスリー・マンションに空きが無かったのでホテルと2箇所に分かれて滞在。2箇所共九龍側、私の家は香港側。またもや毎朝皆さんより1時間早く家を出て1時間遅く帰宅する毎日。これが結構しんどいのよ。武師達は現場で動きまくるからしんどいけれど、通訳者は皆より拘束時間が長くなるのでこれまたしんどい。どちらも体力勝負な仕事。

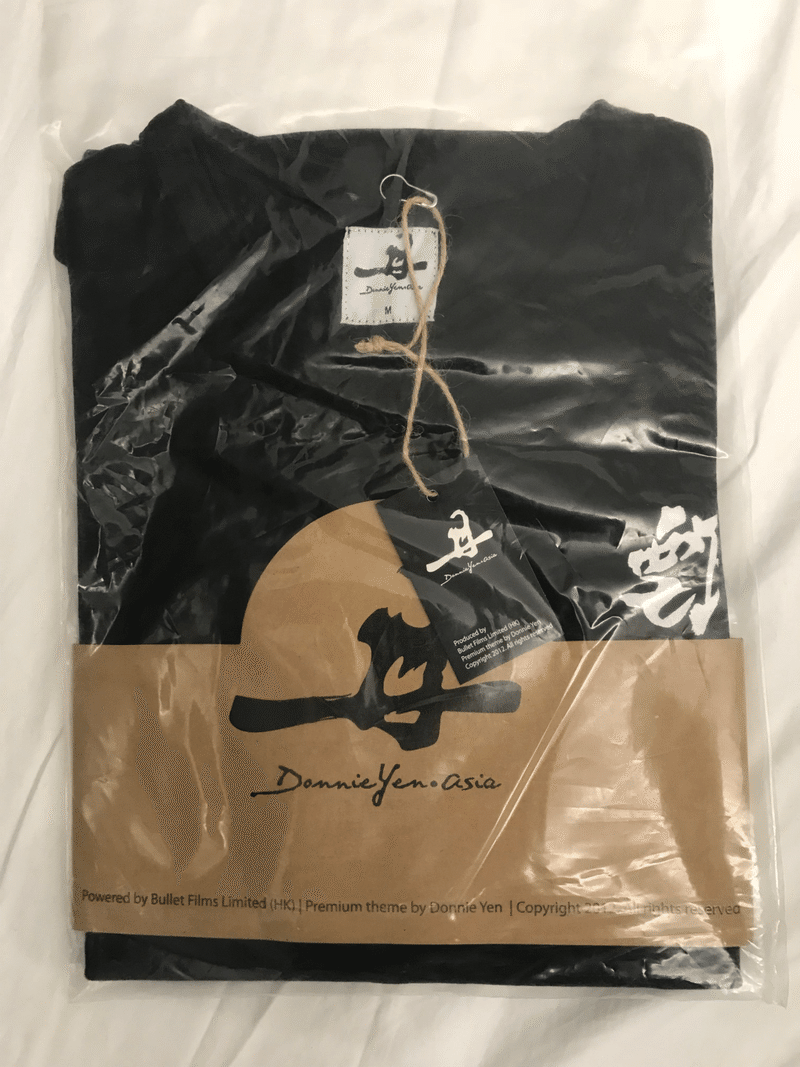

まず手始めはド兄さんのオフィスへ道具を引き取りに。ご本人はいなかったけれどオフィス見学させていただいた。やはり凄いオフィスだったよ。こんなポスターまであった。

あざーす。

動作組の撮影が始まるまでは毎日某所でアクション作りと練習。私は通訳というよりお弁当の買い出しやお世話係がメイン業務。

撮影は郊外の撮影所に組まれたセット内にて。蚊取り線香をあちこちで焚くせいでのんびりと線香台にセットなどしていられない。見よ、このテキトーなセッティング。

撮影期間中のある日のこと。一日の撮影が終わり、偉いさん送迎車に乗せてもらって銅鑼灣で車を降りた。23時をまわっていたので叮叮(=トラム)まだあるかなぁ、ギリで乗れるかどうかだなぁと思いながら軒尼詩道へ出た。

え?ここは?

ここはどこ?確かに銅鑼灣だよね?

映画に出てくる廃墟のような都市、見慣れぬ風景がそこにあった。バリケードが設置され、道路中央の柵が全部引っこ抜かれ、道路上が焼け落ちていた。

どうやらその日はその辺りで衝突があったらしいと気付いたのは暫く茫然としてからだった。

叮叮站には人がいない。そうか、叮叮は止まっているのか。バス停には人がいるし、時折バスもやって来る。けれど普段銅鑼灣からバスなど使わないので、自宅近くに停まるバスがどれなのかもわからないし、バスがあったとしてもバス停がどこなのかもわからない。

あまりにクタクタでバスの路線とバス停を立ち止って調べる暇があったら脚を引きずってでも歩いてさっさと帰宅したかった。ので、歩いた。一日現場仕事をやり終えてカラータイマーがピコンピコン鳴っている状態なのに、叮叮に乗って帰れるつもりが当てが外れてガックリ、自分の知ったる街が見慣れぬ風景になっていたショックとで、この時の帰路は本当に辛かった。

また日本語使いが

いたのである。彼の名は Nicolas Tse 謝霆鋒。またもやノー・マークだったので現場の日本人武師に日本語で応対するのを見て驚いた。前回書いたヤムヤム華哥ほどの単語力は無いが、それでも日常生活は十分いける程度の実力。結構喋れるのかと思ってガンガンに日本語で話しかけたら途中で挫折させてしまって申し訳なかった。彼は大物俳優だけれど、案外シャイで人見知りだと私は感じた。また会いたい人。

以前の陳木勝導演の訃報に際してのnoteでも使ったこの写真を再度載せる。今回は英皇のオフィシャルから。

未だに実感が湧かない。あまりに急なことだったせいか、これほどまでにショックを受けている自分に驚いている。現場を和ませる空気を持った導演だった。大好きだった。次の作品にも呼んで欲しかった。この日のこの笑顔、この服装を目の前で見ていただけに、この写真を観返す度に胸が締め付けられる。導演、安息。

上の写真はド兄さんのお誕生日の休憩時のもの。ド兄さんへのお誕生日ケーキが置いてあるでしょ。その全貌はこちら。

この写真は私が撮ったものなので版権は英皇ではなく私に。

実はもう一つ、奥様からのケーキもあった。そちらのケーキにぶっ刺さっていたのがこちら。これを取ってしまったケーキ自体はフツーのチョコレートケーキだったので写真撮らず。本当はぶっ刺さった状態で写真撮りたかったのだけれど一足遅かった。

ケーキはもちろんゴチになりましたよ。しんどい現場も時々こういった楽しみがあるもの。

実は『Man Hunt』も撮影中に吳宇森導演の誕生日があったのだけれど、導演本人から「俺の誕生日には何もするな。何も言うな。」との厳命が下されていたので我々スタッフだけで「今日は導演の誕生日なんだよねー」とコソコソ言い合っていただけだった。

香港での公開日も未定だし、日本で公開されるのかどうかも未定(とはいえこれは流石にどこかが買うでしょうけど)なので、内容についてはネタバレしないように黙っておく。(続)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?