国家ってなんなんだ 朝鮮半島での敗戦体験

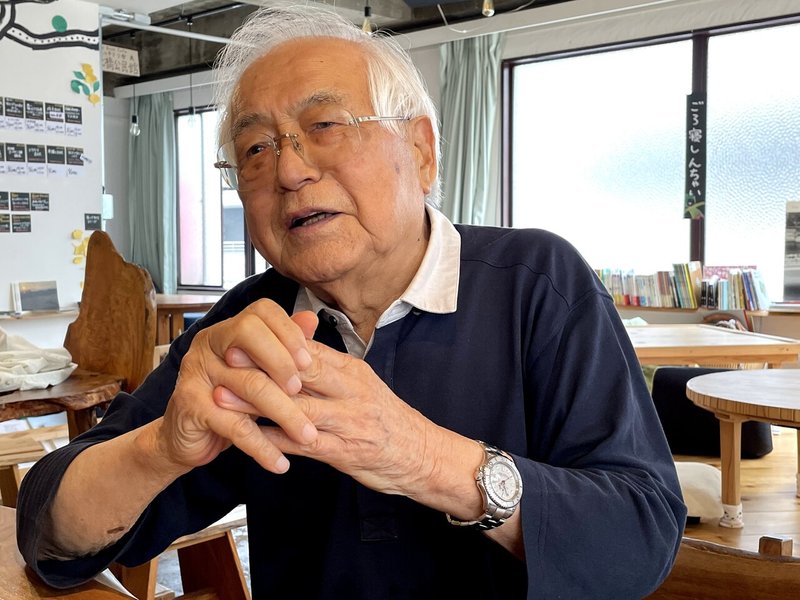

50歳年上の先輩記者から、根掘り葉掘り話を聞く営みを続けている。元広島市長で、元新聞記者の平岡敬さんは93歳。時代は違えど、広島で新聞記者としてヒロシマを伝えるということに取り組んだ立場として、聞きたいことが山ほどあるのだ。今回語ってもらったのは、大日本帝国統治下の朝鮮半島で迎えた76年前の夏、1945年8月について。いつの時代も、犠牲になるのはいつも末端の民衆だということを自身の体験から語ってくださった。その後の人生を決定づけた原風景が、そこにはあった。

(インタビューは2021年6月26日、広島市中区の「ソーシャルブックカフェ・ハチドリ舎」にて)

※昔の写真はすべて、平岡敬さん提供

平岡敬さんに聞くシリーズ:1回目のインタビューはこちら↓

そして、今回の話の前触れとなる、2回目のインタビューはこちら↓

軍事演習は「戦争ごっこ」

ーー76年前、1945年の夏は、京城(現在のソウル)にいたんですよね。その頃の日々って、どんな日常だったんですか。大学に行っているから勉強もしているわけですよね。

京城帝国大学予科。2年生。1944(昭和19)年の4月に入学したんですね。僕は、医学部進学コースですから、ドイツ語が第一外国語で、それから理科ですから、物理・化学・生物というような学科を、1年間は勉強したんですよ。だけど、その間も勤労動員がありました。

ーー勤労動員ってどういうものですか?

金浦(キンポ)空港ってのがソウルのそばにある。当時は、陸軍の飛行場だったと思いますね。民間の飛行場は今国会議事堂がある汝矣島(ヨイド)という島、そこに民間の飛行場があったけど、金浦は軍用飛行場だったんですよ。

そこへ夏休みに掩体壕(えんたいごう)づくりに動員されました。掩体壕づくりってどういう仕事かというと、空襲があった時に飛行機を守るために周りに土を運んでどんどん積み上げて行く作業。炎天下でそういう仕事をやっていた。勉学の合間にそういうことがあったし、同時に軍事演習があった。9月か10月だったと思いますが、2泊3日ぐらいで軍隊の演習場に行って、そこへ泊まり込みで軍事演習の訓練をさせられる。

ーー具体的にはどういうことをするんですか。

要は、戦争ごっこですよ。いわゆる戦争、いろんな想定があって、我々の陣地を構築すると、向こうからせめてくる。その時どうするかとかね。ちっさい鉄砲持って敵の襲撃を防ぐ、そういう練習です。それとね、もう一つ、軍隊生活の体験をさせるわけですよ。その2泊3日で。

ーー今で言ったらインターンみたいなやつですかね。

宿舎に入りますよね、そこに陸軍の兵士がいて我々を指導するんですよ。つまらんことを指導するんですよね、よく考えたら。罰ゲームみたいなことをしてね、「おい、そこでセミをやれ」って。柱に捕まってミーンミーンミーンと、そういうことをさせるんですよ。

ーーえー!試しているんですかね、忠誠心を。

言われたことをやらなかったら殴るじゃない。よく覚えていないけど、内務班っていうのがあって、その班長みたいなのが、まあ陸軍の兵士なんだけど、各兵舎に配備されて、1クラスに1人か2人いて、軍隊生活を教え込むわけ。起床・就寝から規則正しい軍隊生活を。それを体験させるわけよ。

ーーそれで、セミって。羞恥心を試したり?

内務班がね、ものすごくいじめるわけよ。軍隊ではそういうことがしょっちゅうあったらしい。内務班では。一つのグループでね。その中で、新しい兵隊とか弱い兵隊をいじめるわけよ。そのいじめをね、僕らの学生の演習に持ち込むわけ。自分らがやられたことをやっぱり、学生にやらすわけよ。ほいでセミをやれって真似させる。本人はちょっと屈辱だよね。だけどそういうことをさせる。

ーー平岡さんもセミになったんですか?

僕はないけど、見てね。なんか色々、罰があったような気がするけどね。いじめて喜ぶ、そういう人もいたわけでしょう。自分は階級社会で抑圧されているじゃない。将校から。その中で上等兵とか伍長とかがわりにいばっているわけ。二等兵・一等兵っていうのは新兵。召集されてきたやつとか、あるいは徴兵できた。それは1年生だから鍛えるわけよね。軍人として。新兵は走れとか体操させたり色々する。それができない人がいるじゃない。運動神経が鈍いとか低いとか。そういうのが兵舎で罰ゲームさせられるわけ。そういう軍隊生活のミニチュアみたいなのを僕らは体験させられるわけ。

ーー京城帝大のエリートたち、医学を目指すような少年たちは、さすがにそれなりの自我なりなんなりあって、理不尽だとか思わなかったんですか。

だってまさしく軍隊でしょ。だから僕は言ったでしょう。とにかく幼稚なんだよね。4年生から行ったからこの時16か17よね。そして、僕の同じ同級生でも二浪してきた連中とかそいつらはね、戦後聞いたらよ、なんかずいぶん朝鮮人と付き合ったり、なんかそういう、独立運動の連中と話をしたとか、そういうことを書いている。僕の同級生、斎藤君という詩人。斎藤怘(まもる)。詩集持ってますよ。

ーー(ネットで)出てきた。ただそんなに情報がないです。

彼が同級生ですよ、だけど僕より年は二つか三つ多いはず。詩集が出てる。戦後そういう、植民地支配に対する怒りとかね、反省をすごく読み込んだ詩をたくさん作ってる。彼の話によれば、僕らは全然知らなかったんだけど、京城帝大の時代によ、予科の時代に、独立運動をやっているような朝鮮人と一杯飲みながらそういう話をしたと。僕はそういう体験がぜんぜんない。僕らより二つか三つ年上の世代はそういうことをやっていたんでしょう。僕は子供だから。クラスの中でも一番子供扱いですね。ダスキンダスキンと言われて。ダスキンってわかる?das kind。ドイツ語で子供。ダスキンダスキンって呼ばれるのよ。子供だって。

ーーお前はガキだと。

そうそう。そんな状態だから。同じ体験をしてても受け止めがずいぶん違うと思う。僕らは子供だからそのまま受けている。彼らはひょっとしたら疑問をかんじてね、やったかもわからんけど、みんなでクラスで話をしてなんか従うまいとかそんなことはぜんぜんしていない。

ーー平岡さんはどっちかと言ったら言われるがままに。

僕はやっていた。だけど斎藤くんが本に書いている。後書きにね。自分はやったと。クラス写真はありますよ。これには写っていないけど。大柄な。

ーーその当時、先生はどういう感じだったのか。

中学校でも軍事教練があったから。あって、中学校1年から行軍あり、鉄砲をうつ練習もやりね。中学校からやっているわけよ。だからその延長で軍事教練があってもなんとも。軍事教練ってのは必須科目だもん。ずっと、中学校から。小学校ではさすがにないけどね。

ーーそれをことさら、先生が「なんでこういうことをするのか」みたいな説明を子供たちにするでもなく。

ない、ない。戦時体制でね、戦争しているわけだから。お前らも立派な兵士になれよ、ということでしょう、要するに。だからあのね、例えば、朝鮮では、小学校から社会人もそうだけど、皇国臣民ノ誓詞ってのがある。大人の場合は、「我等は皇国臣民なり、忠誠以て君国に報ぜん/我等皇国臣民は互に信愛協力し、以て団結を固くせん/我等皇国臣民は忍苦鍛錬力を養い以て皇道を宣揚せん」って毎朝、斉唱するわけよ。1番から3番まであって。小学校も朝会、朝に必ずやる。

小学生の場合は、私どもはなんとかの、、、って。大人版とこども版があるわけよ。大人版は、「我等は皇国臣民なり」って。それはまだ覚えているねえ。いかに刷り込みがすごいかっていう。教育勅語にしてもね。

ーー毎朝?

毎朝。中学校で。小学生もかな。毎朝。企業でもやるじゃない。社訓をわーっと。ねえ。特に植民地だからそういうことをやっていた。おそらくこれは朝鮮人向けですよ。

ーー実際に暴支膺懲とか、鬼畜米英みたいな刷り込みに。

はいはい。

ーーそういう立場になれば、勇ましく行くんだと。

行かされるって感じだね。

どうせ人生、二十歳まで

ーーこの前おっしゃっていたけど、自分の人生は二十歳までだと。

そうそうそう。なんとなしにそういう、そのころはみんなそうだもん。若い人は死ぬわけでしょう。これもマスコミ絡みだろうけど、人生20年というような言葉が当然のごとく言われていたよね。だから若い連中はそういうのが刷り込まれている。人生20年。僕はそのころ16か17だから「あと2、3年だな」というような。だけどそれは実感としてね、本当に死ぬるかどうかってのはわからない。そういうことの観念はずっと言われている。その当時の青年は。

ーー酒を飲んで友と語らうときに、そういう自分たちの行く末を憂いたりとかは。

うーん、だいたい僕ら文学論とか人生論とかそういうなことばっかりやっていたね、今考えたら。国の行く末なんて論じたことがない。それをやったのは戦後ですよ。敗戦してから初めてね、俺たちはどうなるんかなってね。これまでは、決まった路線に従って勉強し、動員に行き、先生に言われるままのことをやっていたと。実際に戦争が終わって秩序が全部崩壊した時に、これからどうなるんかなってことを本気で考え出したのは、やっぱり戦後でしょう。敗戦の夜からよね。

ーーで、8月6日というのは、広島に新型爆弾が投下されたわけですが、それは朝鮮半島になんらか伝わったのですか。

うん。僕は新聞だと思いますね。新型爆弾っていうのが、11日か12日だと思いますね。それで、新型爆弾ってのは、あの頃ね、世間では、マッチ箱くらいの大きさの爆弾で戦艦がぶっ飛ぶような新しい兵器を今日本は作ってるという話があった。みんな中ば、そういうことを信じていた。それは、結局原子爆弾のことだったんだね。完成したら、アメリカなんかやっつけられるし、これこそ神風だという言い方がその当時ありましたよ。

ーー新聞にもそういうことが書いてあったのですか。

いや新聞には書いていないけど、町中うわさで。みんな僕らも、おお、そんな新兵器あるかなと。でまあ、確か8月11日か12日、ずいぶん遅れてからですよ、新型爆弾投下って。それくらいだったと思いますが、当時興南(フンナム)というところに学徒動員にきてて、大学の理学部、理工学部の学生もきていたんですよ。

で、彼らのところに行って、僕ら聞いたんですよ。新型爆弾って、あのマッチ箱の話か?って。そしたら、そういうことは理論的には可能だと僕らに言った。

ーー平岡さんが、理工学部に聞きに行った、広島の爆弾について。

なんだろう?って。そのころはマッチ箱で戦艦がぶっ飛ぶような爆弾を日本が開発しているって言っていたから、これかなと言ったら、理論的に可能だと言ったのを覚えている。原爆、という名前は僕は知らなかったね。新型爆弾。マッチ箱。

ーー日本も開発していたやつを先んじてやられたという理解なんですか。

被害の全体が僕らはわからないから。ただ、甚大な被害だっていう発表だけでしょう。新型爆弾によって被害甚大、だったっけな。大本営発表は。それは京城日報とか朝鮮日報とか忘れたけどね。それを僕らは読んで、あの頃の情報手段って新聞かラジオしかない。ラジオはしょっちゅう聞いているわけじゃないからね。ラジオはそんなに一日中放送していなかったように思うけどねえ。

ーー8月11日か12日に、ずいぶん遅れて知る。振り返ってみて、8月6日は平岡さんは普通の日?

全然。何にも知らない。まあ、工場に行ったよね。15日まで毎日工場に行った。ただ、10日が休みだったっていうのは覚えてる。工休日。海岸に行って、泳いだ。日記で引用しているはずだけどね。

《八月十日(金)快晴……交代休なので、昼からM、K、O、Wらと西湖津へ泳ぎに行く。砂浜に寝そべつて背中を干す。「この地続きで戦争をしているんだなあ」とKが言ふ》(平岡敬著「時代と記憶 メディア・朝鮮・ヒロシマ」から)

ーー新聞で広島に新型爆弾、被害甚大、と知ったとき、広島といえばご両親のさとだし、かつて自分も過ごした場所。自分との繋がりで広島を案じたりとかは。

いやー、それはなかった。こどもだったから。空襲はあちこちでいっぱいあったんだからね、もう。ずーっと、3月10日に東京大空襲あるし、その後もずっと日本中が空襲、その中で広島がたまたま。新型爆弾って実際わからないから。被害甚大ってそんな破壊かとか全然わからないからね。

ーー各地の被害はそれはそれで新聞で伝わってる。

そうそう。それはあったですよ。天皇陛下がね、被災地を視察して歩く写真、これは覚えている。新聞に出ていたような。それとも戦後の刷り込みかね。これはわからない。当時新聞で覚えているのは、桜の花が咲いた頃、特攻機がずーっと上がっていく。だから春でしょうね。その写真は非常に鮮明に覚えている。一種の、感傷的な風景じゃない。桜の花が咲いているところを特攻機が上がっていくっていう。これは覚えているけど、天皇陛下が戦争中、僕の頭では歩いてる写真があるんよ。東京が焼け野原になったっていうのは知っていました。

ーー平岡さんがおられた朝鮮半島は、日本の統治下で、そこにも何かが及ぶんだっていう危機感は、あったんですか。

なかったねえ、だいたい空襲がないでしょう。だから、実際に市民生活にはまったく影響はなかったですね。僕がまあ、京城にいるころは。動員に行ってからもそういう無縁ですから。工場で動員生活。

ソ連侵攻で戦争がリアルに

ーー戦争は遠くで起きているもの?

そうそう。そうでしょうね。全然。何もないんだから。空襲もない。警報が鳴ったり時々はしますよ。だけど、いわゆる爆弾が落ちたりなんてことは朝鮮半島の場合ずっとなかった。それがはっきりしてきたのが、実害というか戦争だなって思ったのが、8月9日に、ソ連が参戦したということをラジオで聞いて知って、いよいよソ連が攻めてきたらしいと。それから10日か11日、どんどん避難民が逃げてくるんですよ。それをみてね、初めて戦争被害を実感するね。だけど、実際にドンパチじゃないからね。そういう被害者が出てくるという。これは日本は負けてるなあと。いずれやられるぞ、と。

ーー日本が負けているという形で理解した?

そうそう。逃げてくるんだから。勝ってたらそんなことはない。だから避難民が逃げてきたっていう。それはほとんど朝鮮人でしたよ。

ーー広島にはすでに原爆が落ちているのだけれど。

うん。だけど、広島よりもこっちが身近だったね。しかも、ウンギ(雄基)にきたんですよ。ソ連が。その時は、僕は少年時代を過ごしたウンギ、自分の知っているところへソ連がきてるんだなっていう。遠い話じゃなくて非常に身近に感じたよね。知らん町だったら受け止め方が違うでしょう。戦争が身近っていうのはそういう感じで、避難民が逃げてくる、そしてそういう噂でソ連が来た、どんどん迫ってくるなっていう。その晩みんなでみんなで缶詰持ち寄ってね、みんな食うてから。いつ死んでもしょうがないなっていう。酒盛りをしているわけ。9日だったかな。

《八月九日、ソ連が参戦した。その夜、私たちは近づく死を予感しながら、貯えていた食べ物を持ち寄り腹一杯詰め込んだあと、夜勤に出かけた》(平岡敬著「時代と記憶 メディア・朝鮮・ヒロシマ」から)

ーードンパチも起きず、あくまで気配。それが、ようやくソ連の侵攻で。

もう日常ですからね。小学校の時からの。だから戦争がじわじわっていう感じじゃないんよね。日常生活の一部だから。何か起こると、これは、って思うけど、じわじわっていうか、いつの間にか戦争態勢になっているっていうね。気がついた時に。ある日突然ぱっと、っていうのじゃなくて。その辺が怖いところなのよ。

ーーその間には、刷り込みとか洗脳、歌だったり教育、報道でじわじわと。

それが日常になったら、当たり前になるわけでしょ。次の新しい刺激が来ない限りそれが日常生活、当たり前になる。それが次に何か要素が加わって、それが当たり前になってくるというね。だから今の我々を考えてもそうだよね。ずっと戦後の解放体制、あなたらわからないだろうけど、わーっと解放されて、青空でこれで何も我々は束縛されなくなったんだ、っていう感じと違うよね。じわじわっとね。だけど、あの解放感っていうのは、僕らは朝鮮人からは、戦後聞くんです。いろんな人がね、8月15日にわーっと我々は助かったっていう。僕らはちょっと違う。朝鮮人がいるからね。

ーーその、8月15日は。

フンナム(興南)からソウルに引き上げるわけですよ。それが8月20日だと思うんだけど、それ(「時代と記憶」)に書いてあるけど。

ーー18日とある。

それで、一晩かかって、翌日の夕方に京城に帰って、京城帝大で解散式をやるわけですよ。僕らの動員にいったわけだから、京城帝大予科学徒隊の解散式。その前に、清涼里(せいりょうり)という駅で降りて、学校がその前にあるんですけどね、帰ったら、1年下の1学年の朝鮮人学生が出てきて、「先輩、ご苦労様でした」「この学校は我々が接収しました」ってね。看板がないわけよ。

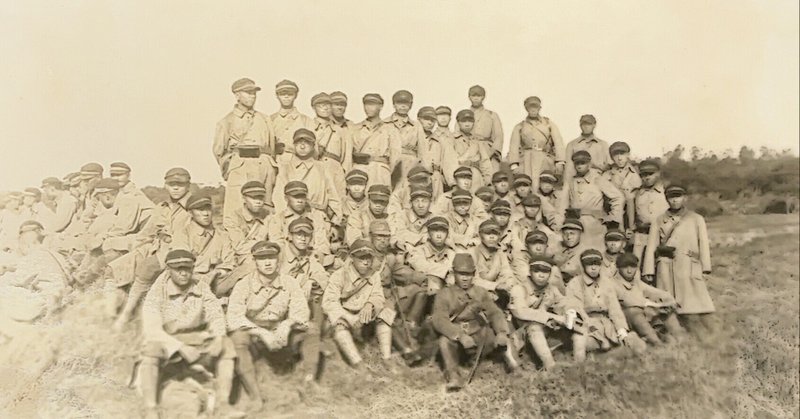

ーーこの写真に写っている、京城帝大の。

なくなっている。だからこれは貴重な写真だよ。これこれ。もうなかった。(※筆者注:後列真ん中が平岡敬さん)

ーー先輩ご苦労様でした、この学校は我々が接収しましたというのを朝鮮人学生はどういう顔で言ったのか。

真面目な顔でご苦労さんでしたって。わしらはくたびれて帰ってきて。学校へ入った。そこで解散式をやったような気がするんですけどね。それで別れて帰った。いわゆる、これが負けた現実かっていうね。

ーー敗戦の現実を。

その前にすでに興南で町中が湧きかえって、ビラがいっぱい貼られてるしね、そこで「日帝」っていう言葉を初めて知って。中身がわからなかったけど、日本人即時撤去、帰れとかね。ハングルの間に時々漢字が混じってるから推察するわけね。

《「日本帝国主義の陰謀暴露」とか「日人即時撤去」とか「朝鮮独立万歳」とか「解放軍歓迎」といったことばが並んでいた。初めて目にした「日本帝国主義」をめぐって、私たちは議論をした。朝鮮人のH君が、私たちの議論に加わってきた。彼は気立てのやさしい美少年だった。「おれは朝鮮人に対して何一つ悪いことはしていない」とか「日本の統治のおかげで朝鮮の近代化は進んだのだから、すべてを悪いというのは間違っている」とか、勝手なことを言い張る日本人に対し、H君は自分の体験を交えながら、創氏改名や神社参拝や国語(日本語)常用がどれほど朝鮮人に屈辱を与えてきたかということを喋った》(平岡敬著「時代と記憶 メディア・朝鮮・ヒロシマ」から)

だからそこでだんだん敗戦状況に慣れてくるわけ。じわじわと。敗戦とはこういうもんかっていうのが一挙にではなくてね。8月15日に終わったと。それを僕が知ったのは、午後ですけどね。並んで、宿舎に帰るときにラジオが、どんどん、「国体が護持されました、国体が護持されました」というようなことを、喋ってる。それが頭に刷り込まれている。きれいな夕焼け空だったと思う。それがその晩。その晩みんなで集まってね、負けたから残念だっていう人もいるし、これから我々どうなるんだっていうようなね。それは、だいぶん喧嘩みたいになったよ。

日本人の君たちは、帰って自分たちの国を作れ

ーー我々はどうなるんだっていうのは、祖国じゃなくて、統治下の朝鮮半島にいる我々がどうなるのかってことですか。

そうそうそう。これからどうなるんだかな。って、どうなるとも思わんかった。だから呑気なんだよ。議論はしたんですよ。だけど、どうなるって具体的なイメージがわからないよね。つまり、ここでとても覚えているのが、そこには朝鮮人の学生もいたんですけどね、この日は彼らは早く出ていってね、街へ。大歌を歌っていた。その前に、その後かな。何日か議論ばっかりしていた。どうするんかどうするんかってね。で、結局、「君たちは君たちの生きる道を考えろと。俺たちは自分たちの国を作る」ってはっきり彼らはそういった。俺たちの国を作るんだって。独立して、つまり朝鮮は日本の軛から脱して、独立して、そして自分たちの国を作る、君たちは自分たちの国を作れと。

ーー恨みつらみはないわけですか。

いや、それはなかったね。友達は。

ーー支配関係が逆転するみたいな恐怖感は。

逆転したような感じよね。それはした。それまでは日本人学生が威張っていたからね。で、朝鮮人学生はやっぱり小さくなっていたかもわからんよね。

ーーそれが変わる。

うん。で、彼らがやっぱり全部地元の情報を彼らは知っているわけだからね。僕らに時々教えてくれるわけよね。だから、まさしく。

ーー敵対とかは。朝鮮人学生と日本人学生。

それはない。

ーー彼らは君たちは君たちで、俺たちは俺たちでと。

僕ら、どうしようかなどうしようかなっていうような感じがあるじゃない。僕らは幼かったから、自分たちで自分たちの国を作るとか社会を作るというような考え方がないんよ、もともと。戦後、僕らも勉強して、ようやく、民主主義ってのが。民主主義って言葉がないんだから、実感も。だから、彼らはね、俺たちの国を作るんだ、独立したから、俺たちは俺たちでと。日本人の君たちは日本に帰って自分たちの国を作れと。そういうアドバイスというか議論をしていた。

ーー屈辱感とか敗北感とか、それはどういう気持ちが近いのか。不安とか。

不安もねえ、うーん。そんなに今考えてよ、不安だったような感じもしない。感受性が鈍い。いやいや呑気なんですよ、学生は。

ーーそれくらい刷り込まれて、そういう状態に慣れていた。

すごい環境の激変でしょ。そのこと自体大変だと思うんだけど実感として三度の飯をくい、しゃべり、仕事に行かなくなったけど、指示待ちのところはあるよね。工場がなくなって、これからどうなるんかなっていう。学生だから。結局19日から20日に引き上げることになるんだけど、それまでの間、ここが僕は一番印象深いね。何日か、仕事がなくなってボケーっとしてこれからどうするんだというようなことを考えながらね。今まではそんなこと考える必要なかったでしょう。体制の中で言われるがままに働いて、勤労動員でやっていたらそれが生き甲斐だったから。それが突如として何もなくなって、仕事がない。どうするんかな、っていう。

そうするとまず、中途半端な存在ですよ。ソウルに本拠があるのに、興南にいて、突如として仕事がなくなって、これからどうなるんかなっていう。とにかく家に帰らないといけないっていう思いが一つあるわね。

ーーいわゆるホームシックじゃないけど、お父さんお母さんに会いたいとか。

学徒隊っていう動員の一つの組織ですからそれがまとまっている。一応ね。朝鮮人の学生も一緒に学校帰って、そこで解散する。だからそこまでは割りに日常、その中におって言われるままに行動していたかなあ。それからが自分の自由な時間ですから。引き上げるまでね。何をしとったかな。一生懸命ぜんざいを食いに走ったり。闇市にいって。

ーー闇市にぜんざい。

戦争が済んだ途端にね、砂糖とかが街に溢れるんですよ、これまでなかった。で、ぜんざいやができたりね。ソウルで。興南は動員中はそういうことはなかったね。僕は布団を持っていてコメに変えてもらったり、大豆と変えてもらったり、それを持って汽車に乗った。布団は持ってるからね。

ーーもし自分だったらって。そういう時代に生きていないから到底置き換えて考えることは困難。興南にいる間、家族とも離れて、そういう郷愁というか、家族を案じるとかどうなるんだろうとか日本に帰れるんだろうかとかは。

それはあったね。で、まあ、最初は、状況がよくわからんわけよね。居留民として残れるんじゃないかとかいう人もいたしね。だからその時は植民地支配の功罪なんて全然考えていないわけね。要するに、我々は追い出されるんだってわかるのはソウルに帰ってからわかるんだけど、興南にいる時はわからなかったですね。学徒隊で団結して行動するわけでしょ。

敗戦の現実、逃げた父親

ーーずっと指示待ちで生きてきたけど、解散したから指示する人もいなくなる。自分が今度頼るべき大人は親。混乱の時に親御さんは戻ってきた息子にどういう説明をしたんですか。

何も説明せんかったね。親父なんかショックだったろうね。いわゆる体制側の理事長みたいなことをして会報に戦意高揚の文章書いていたから。読んだけど、なんでもないこと書いてるなと。うちの親父はそんなに軍国主義でもないのにね。小市民的な生活を求めてる人間なんよね。生まれた時から見ていたら。

ーー統制会社の理事長でしたね。柄にもない戦意高揚みたいな。

統制会社のね、石炭のね。だけどね、終戦の時にどういう決断をしたのか、帰ったのが20日か21日、帰った時に親父はいなかったんです。ほいで、家に朝鮮人がいるわけ。戸を開けてただいまって帰ったら、その人が出てきて、「どうしたんですか」って聞いたら、「この家は私がもらいました」っていうわけよ。「あ、これが接収というやつかな」って思ってね。

夕方に解散して電車に乗って帰ったら、もう夜の7時か8時ごろだったと思うね。で、帰ったら「家はもらいました」でしょう。しょうがないから僕はまた電車に乗って、漢南町(かんなんちょう)、今のイテウォン(梨泰院)ですよ。繁華街ね。あそこの麓の住宅街が別荘地帯で、そこに疎開しているというから、僕はそこに。帰ったら9時ごろでしたかね。親父もおふくろもいる。どうしたんか聞いたら、「いや、わしゃあ怖いからもう逃げたんだ」って。

ーー実際に生活基盤がどうなるん、っていう話ですよね。一大コンツェルンを築いてまあまあ裕福な生活をしていたんですよね。

その、朝鮮人のおっさんっていうのは、うちの前に住んでいたおっさんなんですよね。だから顔は知ってるんだけどね。ガラッと開けたら出てきて、この家はもらいました。お父さんは漢南町ですよっていうわけ。

ーー自分たちのものは奪われる。それは逆に日本がしてきたことだろうけど、長い時間をかけて朝鮮半島で。どうなってるんだ、っていう怒りもなかったんですか。

呑気だからね。つまり僕は生活者じゃないわけね。それはだいぶ違うんだね。

ーー今思えばお父さんの屈辱感とか敗北感て相当ですよね。

僕は思うけどね。聞いたこともない。僕自身あまり興味なかったんだなあ。親父も語りたくなかっただろうね。だから僕はあえて聞かなかった。なんで逃げたのか。聞いたら悪いような気がしたんだろうなあ。なんかちょっと臆病だなっていうか、気が小さいところがあったよね。

ーー呆気に取られてるみたいな。

いや、まあ、その前に、学校のことがあるし、これが敗戦かっていう。戦争に負けたんだと。だから言われるままに、しょうがないなっていう。諦めの気持ちがあったんだろうね、すでに。理不尽だとかそういうことを思わなかったよね。本来なら、今だったら思うよね。理屈に合わないじゃないかとかね。

ーーそういう思いが朝鮮人に向くか、日本の軍部に向くか。

そうそう。非常に、なんか、もう鈍感になってるっていうか。ショックで。私が感受性が鈍いんよ、要するに子供なの。子供っていうのは、そんなに状況がわかるわけじゃない。親について歩くとかね。

ーー自分のことは自分で決めるみたいなそういう教育を受けていない。

そうそうそう。だからね、あの、彼らが言った、自分たちの生きる道は自分たちで考えて、自分たちの国を作れっていう彼らの言葉ね、僕らがきちっと受け止めていなかったんだろうね。そういう考えがないんだから。国を自分たちの力で作っていくとか社会を良くしていこうとかね。その個々の力はない。天皇陛下のためにはつくすんだけど。

ーー個がない。

自我を殺して、天皇陛下のために尽くせっていうのが教育でしょ。まあ、そういうつまらん人間だったのかなって今にして思うけどね。だから、やっぱり教育っていうのは、そういう人間を作るんですよね。本当に戦争中の人間が全てそうだとは言わないけど、大多数が皆そうでしょう。僕らと同じで、何も考えていなかった。

ーー何か考えることを許されなかった。

許されなかった。自分を殺して、公のために。滅私奉公っていうね。ずっと言われてきた。私を殺して公のためにつくす。公ってのは国ですね。滅私奉公の精神ってのは僕らずっと残ってますよ、いまだに。だから、例えば会社のためにやってきて、自分を殺して、会社のためには家庭を犠牲にして一生懸命仕事したりね。自分のためでもあるけど、結局会社のためでしょう。そういう精神は今でもずっと続いていると思う。今はなくなったか知らんけど、上司に誘われて、「いや、今日は家内のあれですから」って断る人が今ごろ多いけど、昔は絶対にそんなことなかった。誘われたらさっと行ってね。

ーー今は新聞業界でも働き方改革とか言っていますけど。

「兵隊さんよありがとう」っていう歌知ってる?それを替え歌で、「社長さんありがとう、今日もお酒が飲めるのは」っていう。知らない?戦争中はね、「肩を並べて兄さんと、今日も学校行けるのは 兵隊さんのおかげです/お国のためために戦った兵隊さんのおかげです」。それを替え歌にしたの。今日もお酒が飲めるのは社長さんのおかげです。会社のために戦った。

ーー平岡さんもそれを地で行ったわけですよね。そういう意味では日本人に深く刷り込まれた精神みたいなのって今も変わらないんですかね。

その頃のサラリーマンはみんな歌ってたんよ。これ。冗談で、半分。チャラかして。あんまり変わっていないよね。今の世の中のあり方を見たら。だけど昔と違って反対意見がまだ言える。十分じゃないけどね、気兼ねしながら忖度しながら言ってるじゃない。忖度っていう言葉が精神をダメにするからね。だけどまあ反対意見は今は言える。誰も聞いてくれないけどね。当時は非国民だもん。今も、それは空気というでしょう。お前空気読めって。森喜朗が言ったのと同じだよね。女がおったら話が長くなるとか。そういう精神ってずっとあるんよね。

ーー今もずっとある。

だから日本人は戦争によって変わった部分もあるけど、全く本質的に変わっていない、みたいなことはあるよね。一つは天皇制でしょ。それを支えている我々の信条ってのがずっとあるじゃない。

ーーこの頃のことって、その後の平岡さんの大学時代、新聞記者時代、その後の人生のいろんな意味の土台になったと振り返りますか。

ええ、つまりあのね、敗戦になりますね、そして今までの価値観がなくなってどうしていいかわからんなあと。そのころ我々は国家というものを意識して生きてきたわけでしょ。全ては国のために、忠誠を尽くすというのは天皇のためということもあるんだけど、要するに国家のために、滅私奉公というね。それで国家というのがなくなった。僕にとっては8月15日に。全く自分を、国家というのは我々を、我々も国を守るけど、国も我々を守ってくれるという思いがあったけど、結局8月15日に私の場合は朝鮮で放り出されたと。守ってくれるものがなくなったと。

国家があろうとなかろうと、黙々と畑を耕す人々

国家というのは大事だと思ったんだけど、16日か19日かな。友人が入院していたもんだから、興南でですよ。それを見舞いに行って帰りに峠道で、ちょっとここに書いたんだけど、朝鮮人が一生懸命畑をやっているわけよ。僕らはね、国が滅びてというか国家存亡の時に、こんな余裕は考えられないよね。これから先どうなるのかなとかいうことばかり考えて。その時に朝鮮人の農民がこう、畑を耕しているのみてね、この人たち全然国家関係ないんだなあと思ったね。僕は国が滅びたって言ったらこれはどうなるんかどうやって生きていったらいいかわからんような気持ちになってるでしょう。その時に、朝鮮の農民が悠々と畑を耕しているのを見てね、はあ、これは結局国があろうが無かろうが、この人たちはこうやって耕して生きてきたんだと。人間ってのはそういうもんだなあ、と。国家がなんだい、っていうような思いを、その時初めて抱いたね。それまでは忠君愛国、滅私奉公、というがんじがらめだったのがね、朝鮮の農民の姿を見てね、実際に、なんじゃ、国家なんて大したことないって。誰も守ってくれないし、結局彼らみたいに一生懸命、自分で耕して生きていく、それがまさしく人間の姿なんだなあと。

それまでは国がなかったら僕らは生きれないっていうような観念にあったわけよ。国家のために我々もつくし、国があるからこそ我々生きているんだという教育をずっと受けてきたし、事実そう思っていた。だけど、国があろうが無かろうが、この農民みたいにずっと平気でね、日本が負けてこっちは大変だと思ってるのに、そういうこと関係なしにずっと畑を耕している。

この姿を見てね、人間の生きる姿というのはこういうもんだし、これが僕は国というものに対して、アホみたいなもんだなというふうに考えた一つの体験ですよ。非常に大きな体験でいつも思い出すね。国がなくなったって人間というのは生きていけるじゃないかと。

ーー自分たちはなんなんだ、と。

国とは何かということを考えたね。だから僕の体験で、特に朝鮮にいたから余計そう考えたかもわからない。日本は守ってくれない。

ーー支配する支配されるという関係性だったものが、なくなってもやっている。

民衆、庶民はそうやって生きているんだなあっていう。僕らはどちらかというと観念的に、国家がないと生きられないとか思うけど、なくたっていきているんだなあ、人類はそうやって生きてきたんだと。もちろん国というのは必要ですよ、今の社会の中でね。国を作って庶民の生活を守っていくというために必要だけど、それを自分たちで作るなんていう考え方はなかった。

ーー今もない。

だけど本来民主主義ってのはそういうもんじゃない。自分たちで自分たちの社会を作っていく。そういう考え方を、今の子供達はそういう考え方があるのかどうかわからないけど、僕らはぜんぜんなかったからね。

ーーその風景はものすごく覚えているんですね。のちの平岡さんが生きていく中で、時々振り返る?

そうね、あれはね。だからあの姿を見た時に、人間ってのはどうやってでも生きられるなっていうね。そういう思いが最終的にあるね。

ーーその後生きていく中での一つが、後日聞く朝鮮人被爆者の問題。その時は知るよしもない問題ですが、そういう問題を、国家とは戦争とは何かというのがテーマでしょうけど、朝鮮人被爆者問題を取材するときも、やっぱりこの時の風景は原風景としてあるのか。

戦後引き揚げてきて、学生時代にようやく植民地とは何かということをようやく学ぶわけ。それまでは知らないよね。植民地主義とか。だいたい、日本帝国主義なんてことばを知らなかったわけだから。ビラで見て、なんだ、日帝日帝って書いてあるけど、って思ったけど、それぐらい馬鹿だったよね。

で、もっと僕らより上の世代の人はそういう社会主義の言葉を知ってるだろうし、そういう洗礼を受けているだろうけど、そういうの僕は受けていないでしょう。まさしく戦争が始まった時代に生まれて、昭和の初めにね。それから満州事変が昭和9年だから、小学校始まった頃からずーっと戦争。しかもそれは外地の戦争。だから、実感としての戦争じゃなくてね、もう、観念としての戦争。よそでやっている。だけどそういう戦争をやっている兵隊さんありがとうという教育ばっかり受けてるよね。だから、自分で例えば戦争がどうのこうのというよりも、そういう、戦争の世界で生きているから、戦争があるのが当たり前。戦争がない世界が考えられなかった。いつ終わるんかなっていうね。太平洋戦争が始まってね、終わった世界が考えられなかった。ずーっと戦争。

ーーそれが、私たちにはわからない。

戦争が終わった世界を考えていた人いたのかな。いたら戦後の世界を設計しているはずですよね。本来は。負けると考えていないんだから。負けた後のことを誰も考えてなかったんじゃないかね。

ーーオリンピックをやらない世界も考えていない。

今もそうだな、まさしくそうだ。

敗戦を経て、なお残ったもの

ーーやるったらやる。

だけど、負けた時のことを考えていない。負けた後どういう国を作ってどうするかというのを考えてなかった。天皇はいると、それだけは守ろうというのは考えたんだろうけど、その後どういう国家を作るかなっていうの、明治国家じゃないでしょうね。まがいものか。とにかく民主主義が根付いていないというのはそういうことだと思うね。自分たちで勝ち取ったわけじゃないから。民主主義民主主義と言っているけど。ほんとに。

なんかこういう時に実感するよね。だけど僕らは戦後解放されて新憲法、新しい憲法ができてね、ああ、民主主義だって思ったけど、実際には民主主義じゃない。やっぱり、オリンピックもそうか。

ーー借りてきたみたいな。

惰性だよ。なんとなしに。僕らもそうだったかもわからない。

ーー生まれた時からずっと戦争みたいな世界を知らない私たちも、前回もそうでしたが、今回も、80年ぐらい前の話を聞いているのに、なんでしょう。敗戦で何かが失われたわけじゃなくて、残った精神論みたいなものがある。

本当は、考え方が全部変わらなければいけなかった。価値観は全部転換したけど、そうは言いながら、差別だとかなんとかは全部残ったでしょう。だから社会構造は全然変わらなかったよね。敗戦によっても。天皇制かもわからないけど、我々の意識も変わらなかったんじゃない。差別感情というものを残して。明確に残った。僕は朝鮮体験があるからね、差別はよくないとか実感をこめて感じた。だからそれは若い人からしたら贖罪意識は古いと言われることもあったけどね。あの当時よ。韓国人被爆者やる前に。贖罪意識ももちろん若干があった。

「なつかしい」 朝鮮人の前では言えない

ーー贖罪意識?

懐かしいということが言えなかったよね。自分の青春時代は朝鮮にあるでしょ。だから小学校の時も、雄基も懐かしいですね。それから京城も。懐かしい時代があるけど、朝鮮人の前で懐かしかったということが言えなかった。というのは僕が友人と会った時にね、「あんたがたがは懐かしいかどうか知らんけど、俺たちはものすごく苦労したんだ」と。で、歌う歌がなかったっていうんだね。

ーーこちらは歌で洗脳されているのに。

そうそう。今、覚えている歌は戦争中の歌じゃない。僕らと同じような。朝鮮の子供が自分たちの国の歌を歌えないでしょ。で、僕らは兵隊さんありがとうを歌ったけど、彼らも歌うわけよ。それしかないからね。だから今、戦後になって、俺たちには歌う歌がない、覚えているのは軍歌だと。僕の友達がよ。

僕友達の家に行ったら、美空ひばりから軍歌集、日本帝國陸海軍軍歌集ってのがザーッとCDとかレコードを並べている。日本でもこんなのははやらんよって言ったら、俺たちにはこれしかないと。みんなの前ではおおっぴらに聞けないから家でこっそり聞くんだと。それが僕ら同じクラスの人間がね、まあ、お医者さんだけど。

ーー軍歌が青春。

僕らでも軍歌全部知ってるよ。歌えと言われればすぐに歌える。だけど、迂闊にもう言えなかったよね。懐かしいって。あんたら懐かしいか知らんけど、俺たちにとっては苦難の時代だったと。

ーー贖罪っておっしゃったけど、新聞記者として朝鮮人被爆者の問題を取材したのはやはり贖罪の意識が。

うん。やっぱり贖罪意識があったね。それともう一つは、見捨てられている人よね。

ーー平岡さんも見捨てられましたね。敗戦で。

うん。だから、そういう人たちの味方にならないとって、まあ、これは新聞記者ってのはそういうもんだと思うけどね。世の中の見捨てられた人の声をね。弱い人の声を拾い上げる、伝えていくというのが、本来の仕事だと思うよね。で、見捨てられた人というのは被爆者もたくさんいるけど、たまたま韓国の被爆者については誰も振り向いてくれないから、じゃあ俺がやろうかなって。たまたまそういう、朝鮮に関心があったから、被爆者の問題にとりついたというか。

ーー平岡さんの中の朝鮮が、日本統治下の朝鮮半島で過ごした時期の存在、敗戦をそこで迎えたということがものすごく大きいと感じました。

そんな立派なものではないんよ。見捨てられた体験っていうのはね、五木寛之にせよ、安部公房にせよ、引き揚げ体験のある作家は、みんなそういう体験をしている。外地で生まれ育った作家。

「8・6」以外の戦争体験が切り捨てられた広島

ーー戦争をそういうふうに大局的にとらえることが、広島でちゃんとできてきただろうか。戦争被害を語る中で原爆被害というものが突出している。

だからね、戦争体験っていうのは色々あるんだってことをまず知らないといけないね。広島にいたら、8月6日のあの体験だけが戦争体験になって、他の戦争体験が切り捨てられていると思う。だから僕はいろんなところで言ったら、よく言ってくれたっていう人がたくさんいた。例えば引き揚げ体験とかね。空襲体験とか学童疎開で苦労した体験とかね。あるいは勤労動員とか、。そういう体験って全部戦争体験なのよね。それは僕は大事。一人ひとりに、体験があるわけ。だけど広島の場合どうしたって8月6日に焦点が集まって、他の体験が霞んでしまうよね。

講演でそういう話をしたら、おばあさんが「よく言ってくれた」ってね。言いたいけど、8月6日があるから言えないんだと。被爆者の話が出ると自分がこんな目にあったってことが言えないと。比べ物にならんけど、自分の体験っていうのは、ものすごい、本人にとっては大変なものなのよね。

僕の引き揚げ体験はあまり大したことないけど、例えば中国の東北なんかから引き揚げた人はものすごくかわいそうなのよね。この体験はだいぶ埋もれている。それはなぜかと言ったら、罪の意識が半分あるわけよね。罪の意識といったら悪いけど、国策で出ていって、自分もそれに賛同して出ていって、それで向こうの人たちの土地を直接じゃないにしても奪って、農業やって、追い出されて、誰も守ってくれなくて、国のために行ったのにね。守ってくれなくて、子供も捨てるような体験をしながら帰ってきたと。そういう体験がほんと少ない。原爆体験に比べて。

そうねえ。まあねえ。まあ、要するに、見捨てられる存在なのよね、みんな。大勢から切り捨てられるというかね。

ーー自分の精神的な柱を失って、広島に引き揚げてくる。その時はまだ自分のもう一つの故郷である例えば本川小学校とかは壊滅状態ですよね。

焼け野原で、焼け野原自体は珍しくない。途中で下関とか岩国とか。下関とか、まだアメリカの機雷が掃海していないから港に入れない。だから仙崎に帰った。それから汽車に乗ってずーっと下関回ってね。広島に帰ってくる。

ーー車窓の風景は。

もう、焼け野原。岩国も徳山もね、下関もそうだったな。広範であるのは事実だけど。東京の焼け跡も同じだね。焼け跡自体はね。

ーー仙崎に戻り、広島へ。古江に戻るわけですよね。

僕だけね。親父はいっぺん親父の郷里、神石町へね、帰る。すぐまたこっちに出てくるわけですよ。

ーー朝鮮では空襲はなかった。もう一度敗戦感情が沸いたりとかは。

全然ない。ああ、焼けとるな、っていう。

ーー広島に関しては一発の爆弾で。

それは後知恵だけどね、降りた時はやっぱりね、似島が見えた。

ーー広島駅に立ったのが。

9月25、6日だったかな。枕崎の後。あれが17日だから。電車は動いていた。電車に乗ってね、今の天満町、小網町で降りるわけ。小網町と天満町の間天満川の鉄橋が落ちたから、あそこから降りて、歩いて、天満町からまた己斐へ。線路がもう変わってるんだけど、戦後福島町のちょっと北の方を電車が通っていた。大きな楠が焼け残って、今はない、線路変わったから。堺町筋だったから。金庫があったり、庭石があったり、というのを覚えている。

落ち着いてから、2、3日たって本川小学校を訪ねて。友達の消息をね。それこそ懐かしい思いもあっていったんだけど、それも何もなくて。ちょうど本川小学校の前に吉井鉄工所っていうのがあって、吉井くんてのがいた。彼生きていたはずなんだけど、吉井くんはよく覚えている。それから福田くんといってね、福田漆器店っていう。お椀とかお盆とかね。そこの息子が中良かった。よくできる子で。それが僕が記憶がある同級生なんだけど、全然消息が分からなくてね。学校はがらんどうだけど、校舎は残っていたから、ああここで遊んだなという思いが。

ーー懐かしい風景を見て、どういう想いに至ったか。

覚えていないねえ。まあとにかく消息が分からんなというのでね、訪ねようもないしね。自分の思い出をめぐったような感じだね。

みんな、戦争の被害者だった

ーー内地はこんなに大変だったんだ、みたいなことは。

思わんかったねえ。まあ、皆大変だったのは事実だしね。あの当時、そうね、みんな被爆者よね。そうするとね、いろんな街で話していると、昭和21年の春ごろですよ。皆あえばあんたあの時ピカの時どこおったんね、というのが挨拶だったね。

助かった人ばっかりだからね。包帯巻いた人もいるし、女性なんか丸坊主だからこう頭巾被ったりそんな人が電車に乗って、あんたピカの時どこおったんね、というのが最初の挨拶だったね。だから聞かれるでしょう。朝鮮におったとかいったり。おお大変でしたねとか。生き残った人はなんか非常に優しく感じたよね。人々の空気を。生き残って良かったねえ、と。みんな被害者でしょう。なんか優しい空気を感じたよね。

ーー引き揚げてきた平岡さんに対しても大変でしたねと。

皆苦労したねって。久しぶりにあったら。お互いに大変だったね、というような。

みんな戦争の被害者だね、よく生き残ったね、っていう思いがみんなあったような気がする。それが亡くなったのが、昭和24、25年。経済復興して朝鮮戦争で階層分化が起こって。落ちる人は落ちていったし、金持ちは自分の栄養も取れたし、要するに立ち直りが早かった。立ち直れなかった人たちは最終的には基町の原爆スラムに吹き溜まりのように集まったりね。だから僕の思っている最初の風景は優しい空気が広島市にあったなあっていう気がする。日本全土にあったかもしれない。みんなね、ひどい目にあったなあって。戦争が終わって良かったね、助かって良かったね、ってねいうね。いたわり合うような空気がものすごくあったですよ。

今はないじゃない。被爆者は被爆者ってね。だけどあの時は被爆者もみんな戦争の被害者だったなあっていうね。よく生き残ったねえっていう。そういう思いがあった。僕にはそういう感じがする。昭和22年ぐらいまでかな。

ーー一瞬でいたわりあう空気はなくなったんですね。

うーん。まあ、それはだんだん経済復興していって、やっぱり戦後の廃墟からみんな生き残って食うや食わずの時はね、皆優しかった。ような気がする。

どういったらいいんかな。なんかこう、刺々しい空気はなくてみんな被害者で労りあってね。よく生き残ったねいう感じ。

ーー「被爆者」って言葉も。

使ってなかったね。「ピカにおうた」ってね。被爆者って言葉はあったかなあ。

ひどい人は病気で寝ていたからね。僕が今言った話は、僕が引き揚げてきて、ちょうど9月から10月、それから11月に転校試験を受けている。広高に入るのにね、それで入って、4月から学校へまた行くよいう時に突如として2月からみんな大竹に学校が移るという。潜水学校へ。

みんなあっちに通うようになる。そのかん、市内は何もないからね。あの当時は広島駅と横川と己斐。これは三つの拠点で闇市ができて賑やかだった。己斐に映画館が二つか三つかあったね。横川には今もあるよね。ひとつしかないけど。広島駅の近くも三つも四つもあった。

ーー己斐に映画館。文学青年の平岡さんが入り浸るのか。

文学青年で思い出した!思い出した!僕が初めて、下手な文章で。

ーー「早稲田大學文學部綜合世界文藝研究會」。1952(昭和27)年、新聞記者になった年ですね。

卒業してからかいた。頼まれて、初めて原稿料をもらったの、これで。偉そうげなことを書いているけど。まあ、読むに耐えんね。悪文。初めての、要するにお金になった原稿。後でいっぱい間違いが見つかって。いやいや、読まされんね、恥ずかしい。恥ずかしい。

ーー初めてギャラをもらった原稿が、フランツ・カフカ。

知ってる知識を全部並べて、恥ずかしいね。新聞社行ったら全部削られるよ。しかもセンテンスが長いのよね。ものすごい長い。本題に入る前にね。いかに現実を知らなかったか。戦後もこんなのにかまけてるからね。文学の世界に入り込んでね。

ーーしかし、今日のお話も、昔の話のように聞こえませんでした。今と重なる。

今と精神構造があんまり変わってないじゃない、日本人のね。僕らの。マスコミの体質も変わっていないし。あれだけ負けたのにね。結局変わらなかった、というのが結論でしょう。本来はあそこで全部生まれ変わるはずが、生まれ変わらなかった。ドイツは全部廃刊になったよね。それで新しくスタートしたけど、日本は題字も経営者も、ちょっと戦犯で逮捕された人もあるけど、そのままずっと戦後に引き継いで行った。軍国主義者が平和主義者になったと、こう言われているよね。

色々な見方があって、そりゃあ、生きるために人間っていうのはどうでもやるんだっていう擁護論もあるけれども、しかし、少なくともあの、マスコミには信念か理念かがあるはずだが、その理念よりも、命が大事だという、それもわからんでもないよね。でもそれがやっぱり今だよね。今でも。権力に逆らって失業するよりは、まあ、安穏の生活をしたいと。それはあんまり否定できないと思いますよ。一概に。それを乗り越えていく人は立派だ。

ーーむのたけじさんみたいに。

むのたけじみたいに戦争責任を感じて社を辞めて頑張った人もあるけど、そうでない人もいる。誰でもできることじゃないよね。なんかあんまり偉そうなことを言って、お前はどうかと言われた時、うーんとなる。まあ、ちょっと宮崎さんは会社を離れて立派なもんだ。僕らはよう辞めんよ。飯食わないかんしね。生活は大事だから否定できない。そのために自分の節操を曲げてもいいかという、葛藤があるわけね、誰しも。

ーー昔も今も。

ああ、あるわけね。やっぱりね。だからそれを貫ける人は僕は立派だと思うけど、自分だったらどうかな。言い訳しながら、後退するんですよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?