日本語教師が『謝罪させていただきます』について考えてみた【後編の続き】

こんばんは!またお会いできて嬉しいです。

昨日は、【後編】を書き終えて完結するはずが、3000文字を超えたところで我に返りまして。

【後編の続き】を書くことになってしまい…。お恥ずかしい…。

昨日の【後編】では、

3.「させる」と「させていただく」の文法解説+学習者に教える際の大切なポイント

「させる」「いただく」「させていただく」についてそれぞれ解説し、プラスで、学習者に教える際に私が実践していることについて紹介しました。

4.「○○させていただく」をそもそもどうして使うの?めちゃくちゃおもしろい3つの原因から考える!

『「させていただく」の使い方 日本語と敬語のゆくえ』近藤美智著は、日本語教師のみならず、一般の方が読んでも面白いと感じる一冊だと思います。なぜなら、私たちが使う「日本語」はそれを使う「自分自身」を表しているからです。

以下の3つの原因は、本書で論じられている内容です。

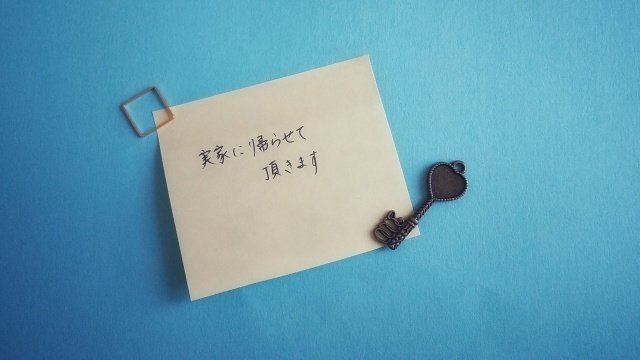

「実家に帰らせていただきます」

誰もが一度は聞いたことがあるこのパワーワード、「実家に帰らせていただきます」。私も台湾に住んでいた時に、夫にこれを言ってやりたいと思ったことが何度かありました。でも、幼い娘二人を連れ、必要な荷物を担ぎ、海を渡らなければならないのかと思ったら、現実に戻されました。「近くで美味しいものでも食べたほうがいいや!」となったことを思い出しました。

本書には、『サザエさん』にもこの台詞が登場すると、紹介されています。

一九五七年(昭和三二年)の漫画には既に、「さとにかえらしてもらいまス」という台詞が登場します。

また、「させていただく」は、実は関西起源なのだそうです!そして、昭和三〇年代に東京でも使われるようになったということです。

『サザエさん』の中でもちょうどその頃、「さとにかえらせてもらいまス」が登場していますね。

時は一九九二年、当時の貴花田関(20)と宮沢りえさん(19)が、結婚記者会見を開いた際の話。

宮沢りえさんが、「貴花田関と結婚させていただきます。すごく幸せです。」と話しました。

「させていただく」の使用が増えたのも、ちょうどこのころだったとか。

懐かしい。

歴史から見てみました。

本音が言えない大学生

芸能人が何かを受賞した時、「○○を受賞させていただきました。本当にありがとうございました。」とスピーチします。もしそれを「○○を受賞いたしました。」とただ謙譲語で述べたら、民衆が「謙虚さが足りない!」なんて言い出しそう。そのような、バッシングや炎上に遭わないように、「皆さんが応援してくれるおかげなんです!」という表現なのかもしれませんね。

近藤さんが本書で書いている「本音が言えない大学生」というのがおもしろい。

上記の芸能人のように、誇らしいことを言えないのは大学生も同じらしいんです。

大学で教授をされている近藤さんによると、

最近の大学生はとても人当たりがよくて優しいのですが、お互いに遠慮しあって、私の感覚だと、本当には繋がっていないような気がします。(中略)

鉛筆一本借りるのにも、「まさか鉛筆もう一本持っていたりなんかしないよね?」と、仮定・否定、疑問を使ったとても気を遣った言い方をします。

友達にそんな遠慮する?!と思ったのと、高度な日本語がふんだんに散りばめられてるなー。さすが日本人。(←日本語教師目線)と思いました。

コロナの影響もあるのでしょうか。オンライン授業やリモートワークに慣れ、対面でのコミュニケーションに更に不慣れになっている感じもします。また、SNSを通じて、誰かの「あいつ調子に乗ってない?!」という投稿を皮切りに炎上したり、スマホを使った1対1でのやり取りにおいても、「言葉」で相手を傷つけることが容易になった今、誰もかれもが発言に相当慎重になっていると言わざるを得ません。

コミュニケーションで問題が起きないようにと願う慎重な日本人の使い方について見てみました。

我々は「させていただく」に助けられている

「え!?『させていただく』を敬遠はするけど、助けられていると思ったことないけどなー。」と思ったそこのあなた。はい、私もです。

国語辞書編纂者の飯間浩明さんによると、

私たちは「させていただく」に恩義があります。というのも、敬語の欠陥を助けてもらっているからです。(中略)「させていただく」は、へりくだった表現ができなくて困ったときの特効薬です。

「ほおほお、聞かせていただきましょう。」←我々

「敬語の欠陥」とは、謙譲語がなかったり、へりくだった表現が作れなかったりすることです。具体的には、「帰る・使う・参加する・変更する」などのように「お~する」を使って謙譲語が作れない場合があることを指しています。そんな時に、「させていただく」を付けると、「帰らせていただく」「参加させていただく」というように、へりくだる言葉が作れるのです。

「なるほど!それは御尤もだ!」←日本語教師

そして、最後に飯間さんによる、「させていただく」を使う際の三つの注意点を書きます。

①謙譲形のある動詞は、それを使うこと

②へりくだる必要のないところで使わないこと

③なるべく繰り返しを避けること

なるほどー。やはりなんでも「させていただく」を付ければいいってもんではない。いつでもどこでも乱用といのは、聞いている人に違和感を与えてしまいますよね。

「させていただく」擁護者からの見方を見てみました。

いかがでしたでしょうか。

いやー、長かった。でもまだ書き切れなかった部分がたくさん!

興味を持った方は、是非是非「させていただく」の使い方 日本語と敬語のゆくえ』近藤美智著を読んでみてください。

いやー、めちゃくちゃ時間かかったし、疲れたー。でも、充実ー(完全な自己満足です)。

染

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?