第15回|噛んでいいもの、噛んではいけないもの

行動分析学を取り入れた「犬との暮らし方」にまつわる連載。犬と生きていくこととは、犬を飼うとはいかなることか。保護犬はると行動分析学者ボクの生活から、そのヒントをお届けします。*マガジンページはこちら。

犬は人が大切にしているものほど、噛んだり、隠したり、おしっこをかけたりする。そう信じている飼い主も少なくないようだ。

子供の頃に飼っていたマルチーズのルナも、玄関に並べた靴の中にウンチをしては父や母に叱られていた。母は「叱られた腹いせね」とか「あてつけにあんなことするのよ」とか言っていた。反抗期の中学生らしく、自分で叱っておきながら何言ってんだろうと内心思いながらも、当時のボクにはそれ以上、ルナの排泄について考察する術がなかった。

今考えれば、そもそもルナのトイレシーツは玄関に敷いてあった。玄関には家族の靴が何足も並べられていた。ちょっとでもずれたらモノは靴の中に落下する。駅の公衆トイレを見ればわかるように、狙いを外してまき散らす輩は人にだって結構いる。ましてや犬をやである。

はるがうちに来る前には部屋を整理して、噛まれて困るものや危ないものは口や手の届かないところへ片付けた。「犬は高級ブランド品や高額紙幣ほど欲しがります。なんでかわかりますか」と飼い主のためのセミナーで山本央子先生が関西弁で問いかける。匂い?ではない。正解は飼い主の反応。飼い主にとって大切なものほど、犬が口にしたときのリアクションが大きくなる。「ああ〜」と叫んだり、立ち上がったり、「やめて〜」と駆け寄ってくれようものなら犬にとってはめっけもの。追いかけっこやかくれんぼ開始の号砲になる。

友だちと遊ぶにつれて幼子の逃げ方や隠れ方がどんどん上達するように、犬も逃げること、隠れること、隠すこと、咥えたものを離さなくなることがどんどんうまくなる。

大切なものは事前に片付けておくという方針は、犬にそういう上達の機会を与えないようにするためだ。だから、うっかりぽとりと落としてしまい、犬が口にしたら、あきらめて放置しましょうということになる。

ボクもお気に入りの帽子や上着を、これでいくつかお釈迦にした。落とした瞬間、それに気づいたはるが矢のように飛びついてくると、どうしたって取り上げたくなるが、そこは自制する。はるは帽子を咥えながら、こちらの様子をうかがい、ボクから離れ、伏せしてつばのあたりを噛み始める。上着だとなぜかボタンを噛んで引きちぎる。ボクはあきらめて念仏を唱える。はるが3才になるくらいまではそうやって、お気に入りのアイテムをいくつか手放した。

わざと落として噛ませたものもある。Amazonから宅配が届いたときに入っているエアークッションとかいう梱包用の緩衝材で、プチプチよりも空気の膨らみが大きく、ハサミやカッターで切り刻まないと捨てられないやつだ。「あ〜」と声に出して床に落とす。はるがやってきてバチバチ噛み砕く。気泡に歯が刺さったり、ポリエチレンが伸びて引きちぎれるときの感触が楽しいみたいだ。これは、ボクが注目しなくても長いこと、十歳過ぎる頃まで続いた。

他にもわざと噛ませたものがある。タオルだ。獲物を噛んで引きちぎって食べるという、野生時代には必須だった行動パターンがまだ遺伝子のどこかに残っているのだろう。何かを咥えて四脚で踏ん張り、首を左右に振って引きちぎるという行動はチワワにでさえみられるようだ。ただし、野犬ではないので、噛んでもいいものと噛んでいいとき、噛んではいけないものと噛んではいけないときを教えないといけない。

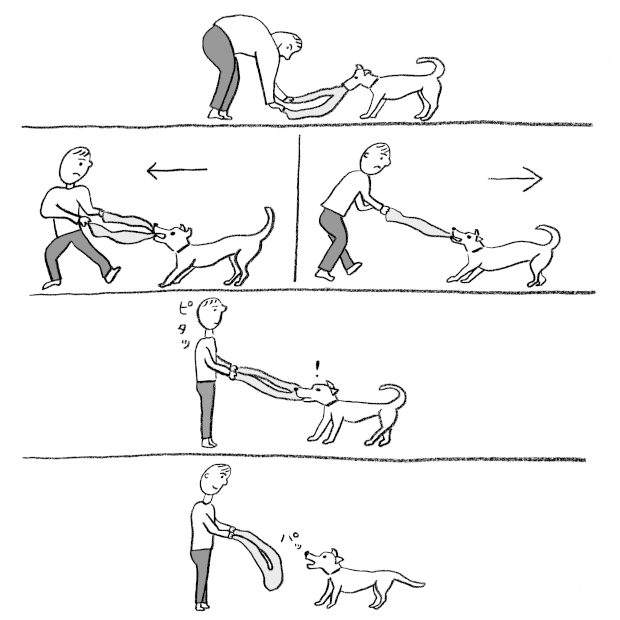

古いタオルを一つ選び、わざと落とす。はるが近づいてきたら急いで拾うふりをして、でもタオルの一端、できれば真ん中あたりをはるが咥えるように仕向ける。はるが咥えたら、タオルのもう一端か、両端を掴んで手前に引っ張る。はるは例の踏ん張りモードに入るから、こちらも本気を出して引っ張り返す。綱引きのように手前に引いては少し緩めて向こうに引かせ、引き返しては少し緩めるというやりとりを、はるがやめない限り1-2分続ける。そして急にタオルを引くのを止め、でも引っ張られないように踏ん張る。はるからしてみれば、いくら引っ張ってもタオルが動かなくなる状態だ。これを保持する。しばらくするとはるが脱力し、タオルを放す。そこですかさずタオルを手に取る、はるがまたタオルを咥えるので、綱引きを再開する。引き合いから静止、タオルを放してまた綱引きを繰り返すと、タオルを放すまでの時間がだんだん短くなってくる。

はるにしてみれば楽しいのは綱引き。だから綱引きができるならタオルは放す。正確に言えば、綱引きをご褒美にして、咥えたタオルを放す行動を教えていることになる。

ボールを投げて取ってくるのを教えるのも同じ。はるもそうだったが、ボール、特に噛むと音がなるボールを投げると、たいていの犬は何も教えなくても走って取りに行く。これも遺伝子のどこかにまだ残っている狩猟に関連した行動パターンなのだろう。ただ、たいていの犬は取りに行ったボールを噛んで遊び始める。飼い主のところまで運んで戻ってきても、最初から渡してはくれない。無理やり取ろうとすると、唸ったり、逃げて、追いかけっこの無限ループにはまる。

咥えたものを離さない犬の口を、無理やりこじあけてボールを取り出そうとして、飼い犬に噛まれている飼い主を何人も見てきた。噛まれて犬をひっぱたいている人も見たことがある。

逃げる犬を追いかければ犬の追いかけっこが上達するように、ボールを取り返そうとして噛まれて手を離せば、その犬はまた噛むようになる。ひっぱたけば、攻撃されたことへの反撃や防御としての唸りや吠え、噛みまで発生してしまう。攻撃行動を教えてしまう悪循環の無限ループだ。こうしたやりとりをしている最中にボールを飲み込んでしまう犬もいる。珍しいことではない。ボクの周りだけで3頭もいる。みな開腹手術になったそうだ。

はるも音がなるボールはそうそう放してはくれなかった。だから、はるがボールを噛み始めたら、ボクはその場から離れ、仕事を始めるか仕事をするふりをした。2-3分のうちに、素材が柔らかいボールは引きちぎられ、中から笛のパーツが外れて音がしなくなる。そうなるとはるは噛むのをやめる。素材が丈夫なボールやおもちゃの場合、壊れなくても5-6分もすれば、はるは噛むのをやめた。2才半になるくらいまではそうやって週に1-2個のペースでボールが破壊されたが、不思議なもので、執着する時間は次第に短くなっていった。

そうなればこっちのもの。はるが自らボールを離したらボールを拾い上げてすぐに投げる。はるは即座にそれを追いかけて噛み始める。ボクはその場で手を出さずに見ている。そうするとはるはボクに視線を送りながら、ぽとりとボールを落とす。すぐさま拾ってボールを投げる。数回繰り返したら、持ってきたボールをすぐに落とすようになった。次の日になるとまた元に戻ってしまうが、同じことを続けていると、2-3か月したら、はるはほぼ毎回、投げられたボールを取りに行き、ボクのところへ持ってきて落とすようになった。タオルを使った綱引きと同じで、ボール遊びができるならボールは放す。正確に言えば、ボール遊びをご褒美に放す行動を教えていることになる。

こうやって書くと、すべて最初からうまくいったようだが、そんなことはない。タオルの綱引きでは、最初ははるがなかなかタオルを離してくれず、教えてくれた山本先生に泣き言を言っていた。後から考えると、山本先生がおっしゃっていた「タオルを動かさなければすぐに離すようになります」の「すぐ」をボクは2-3秒と思いこんでいた。はるの場合、それが数分間だったのだ。当たり前だが、犬によって、状況によって、飼い主によって、どのような行動がどのくらいで変わるかは異なる。

このエッセイを読んでくださっている方から、教える手順をどうしてあんなに細かく書くんですか、読むのが大変ですとお叱りのようなご助言を頂いたこともあるのだが、それはこうした経験があるからだ。

山本先生には噛んでいるものを放すことを教える方法をもう一つ教わった。犬には牛の皮でできたローハイドと呼ばれるガムを与えることがある。これに犬用の蜂蜜を少量つけてあげるのだ。はるはペロペロなめてからガリガリ噛む。しばらくするとぽとんと落とすので、また蜂蜜をつけてあげる。ペロペロなめてガリガリ噛んでから離す。すぐに蜂蜜をつけてあげる。これを繰り返すと「すぐに」蜂蜜を舐め終わると離すようになる。

やってみてください。「すぐに」の長さはそれぞれです。犬が自ら離すのを我慢強く待ってあげてください。

to be continued…

★プロフィール

島宗理(しまむね・さとる)[文]

法政大学文学部教授。専門は行動分析学。趣味は卓球。生まれはなぜか埼玉。Twitter: @simamune

たにあいこ [絵]

あってもなくても困らないものを作ったり、絵を描いたりしています。大阪生まれ、京都在住。instagram: taniaiko.doodle