【連載】異界をつなぐエピグラフ 第6回|ペレック先生、困ります|山本貴光

「エピグラフ」とはなんぞや? ──書物をひらいたとき、扉ページの裏側やタイトルの左下などにそっと添えられている短かな(ときに長々とした)引用句。そう、アレです。〈……以下、続きはこちらの冒頭のご挨拶文をご覧ください。〉

ただいま創元社では、山本貴光さんを編著者にお迎えし、『エピグラフの本』(仮題)を制作中です(2023年2月刊行予定)。古今東西のさまざまな「作品」のエピグラフを集め、読者のみなさんと一緒にながめて愉しむ──ありそうでなかったそんな本を、ゆっくり、じっくり、みっしりと編んでおります。

出版に先行し、ウェブ連載を開始いたします。毎月15日は山本さんにエピグラフについて縦横無尽に綴っていただく「異界をつなぐエピグラフ」。末日はエピグラフ採集係の藤本なほ子さんによる「エピグラフ旅日記」です。まずはこれらの連載にて、限りなく広がるエピグラフの宇宙のお散歩をどうぞお愉しみいただけますように。

第6回|ペレック先生、困ります

私は、みんなそうなると思うが、ときに整理狂になってしまう。整理すべきものの多さと真に満足できる基準にしたがって配分することが半ば不可能なため、私は決して最後まで整理しつくしたことはなく、まったくの無秩序よりは少しはましな仮のあいまいな整理でやめてしまうことになる。

それらすべては、まことに奇妙な分類となる、という結果になる。

──ジョルジュ・ペレック『考える/分類する──日常生活の社会学』(★1)

1.ペレックと遊ぼう

ここではエピグラフを眺め歩いている。エピグラフとは、本の冒頭や章のはじめに添えられる短い文章のこと(★2)。

そんなことを頭の片隅に入れて日々を送っていると、面白いことに、そのつもりがなくても本を開くたび、目が勝手にエピグラフを探すようになる(これ、ほんと)。つい先日も、別の用事があってジョルジュ・ペレックの『さまざまな空間』を読み直しているうちに、自分の不明を恥じることになった。いままでどうして気がつかなかったんだ? とかいって。

ジョルジュ・ペレック(1936-1982)はフランスの作家。実にヘンテコな作風で、本を書くたび新しいアイデアを試した人だった。例えば、文中でeの字を一切使わずに小説を書いたり、フローチャートのようなものを入れたり、ジャンル不明の文章を書いたり、という具合で、「人は文字を使ってなにができるだろう?」ということが気になる人なら、楽しめること請け合いである。幸い著作の多くが日本語に訳されてもいる。

そんなペレックという作家については、行き届いた評伝や解説もあるので、気になる向きはそちらをご覧いただくとして(★3)、ここではエピグラフという観点から、ペレックの『さまざまな空間』(塩塚秀一郎訳、水声社)という本を眺めてみよう(★4)。これがまた、エピグラフ観察者にとってはいささか困った(ということはとても楽しい)代物なのだ。

2.グラフだってエピグラフ

そう言いながら、なにをどこから眺めたものかと迷ってしまうのは、この本のあちこちにペレックの遊びがあって、つい目移りするからかもしれない。こういうときは、奇を衒わず正面から行くことにしよう。というので、手にとった本の表紙をめくる。

なにも刷られていない遊び紙に続いて、小さく書名だけが置かれたページがあり、これはなんだかエピグラフのようでもあるけれど、いまは置いておこう。さらにめくると書名、あるいは著者、訳者、版元の名前が配置されたページが現れる。さて、いよいよ始まるという気分とともにページを繰ると「ピエール・ゲツレールに」という献辞が現れる。ページをめくる。

これはなにか。四角い枠があって、キャプションにはこうある。

図1.海洋地図(ルイス・キャロル『スナーク狩り』より)

ご覧のように枠の内側は真っ白で、地形らしきものは見えない。印刷ミスかしらと思った人がいたとしても不思議はない。引用元の『スナーク狩り』(1876)は『不思議の国のアリス』でお馴染みの数学者で詩人のルイス・キャロル(1832-1898)による詩のタイトル。ヘンリー・ホリディ(1839-1927)による精緻でコミカルな挿絵の入った本で、そのなかにこの海洋地図が現れる。

ベルマン船長のもと、スナークという謎の生き物を探して旅する一団がいる。その船長は大きな地図を買って携えていた。これをみなに見せる(図2)。見比べると分かるように、元の本の図は、ペレックが「引用」した海洋地図よりも少々込み入っている。ペレックの本ではただの四角だけがあった。ルイス・キャロルの本では、四角い枠線があって、その周囲には「海図」というタイトルの他、「北」「東」「西」という方角や、「緯度」「赤道」「南極」といったそれらしい言葉が並んでいる。だが、肝心の地形その他の図がない。

ものの役に立たない海図だが、乗組員たちは落胆するどころか大喜びでこんなふうに言う。

船長殿ときたら、まったくもって最高の地図を買ってくれたもんだ──

なにしろ完璧な、まったくの空白だ!(★5)

一事が万事この調子でクレージーなのだが、それはさておきエピグラフに戻ろう。ここで目を向けたいのは、ひょっとしたらこれもエピグラフなのかもしれない、ということだった。どういうことか。

冒頭で述べたように「本の冒頭や章のはじめに添えられる短い文章」というのがここでのエピグラフの定義だった。この定義に照らせば、空白の地図はエピグラフではない。文章ではなく図だからだ。だが、このペレックによる地図の引用を見て、私は少し反省するところがあった。自分は、エピグラフを文章、文字から成るものだと暗黙のうちに決めつけていたのではないか。図だってエピグラフに数えてよいのではないか。

例えば、英語で考えてみると、文字に限らない各種の「グラフ」がある様子を目にできる。『ランダムハウス英和大辞典 第2版』(小学館、JapanKnowledge版)を-graphで後方検索してみれば、261件の結果が並ぶ。そのうち日本語でも使われる言葉をいくつか選んでみるとこんなふう。

・グラフ(棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ他)

・カルトグラフ(地図)

・シネマトグラフ(映画)

・ピクトグラフ(絵文字・象形文字)

・フォトグラフ(写真)

・ホログラフ(立体映像写真)

・ミクログラフ(顕微鏡写真)

エピグラフもその一種だ。「グラフ」とは、もとを辿れば「書く/描く」という意味だった。それなら、文字だけでなく、描かれたもの(グラフ)だってエピグラフになってよいではないか。と、そんな気がしたわけである。もっともペレックが、エピグラフとして『スナーク狩り』の海洋地図を引用したのかは分からないのだけれど。

ところでペレックは、スナークという得体の知れない生き物を探しにゆくベルマン船長に、空間という分かったような分からないようなものを探し求める自分を重ねているのかもしれない。そう考えてよければ、読者はさしずめ船長と冒険をともにする乗組員だ。頼みの地図は真っ白だから、船長の手腕に任せるほかはないところも『スナーク狩り』と一緒。

3.たしかに文章冒頭の短い文だが

さて、これでいよいよ本文へ進むかと思ったらそうではない。邦訳書ではいま見た「地図」の対向ページに漢字でできた高層ビルのように文字が並ぶ。引用すれば次のとおり。

空白

真空

領空

空港

空域

空地

上空

空際

空閨

空家

空閑地

空席

時空

空蝉

空欄

色即是空

空即是色

空堀

青空

空隙

虚空

空虚

空間

隙間

間宿

行間

間隔

居間

寝間

広間

間隙

峡間

谷間

雪間

山間

間道

股間

迫間

畝間

間合

間貸

借間

株間

間仕切

間尺

区間

間近

間遠

雲間

世間

坊間

無間(★6)

これはなんだろうか。ご覧のように「空」と「間」が使われた漢語がこれでもかと積み重なっている。ここでは省略せざるを得ないのだが、邦訳書では「空」「間」の2字は黒で、それ以外は青で、「色」はさらに薄い水色で印刷されていて、縦に「空」「間」の字が列をなして見える。

原書ではESPACEという、フランス語で「空間」を意味する語を真ん中に置いて、左右に言葉が並べられている。こんなページに遭遇すると、「翻訳者はたいへんだ」という思いと「翻訳者はすごいな」という敬意とがないまぜになった気分が湧いてくる。

では改めて、これはなんなのか。本文の手前に置かれた短い文(この場合はどちらかといえば単語の羅列)である。エピグラフと言えばエピグラフと言えなくもない。だが、「これもエピグラフですよ」と自信をもって断定するかと言われたら、そうとも言えないという気もする。というよりも、なんなのか分からない、というのが率直なところ。

あれこれ思いを巡らせるうちに、こんな連想が働く。ペレックは一方で『考える/分類する』という本を書いているくらいで、分類大好き人間だった(★7)。それと同時に既存の分類にはなじまないものを生み出す作家でもあった。それを思えば、本文の手前に置かれたこの文字の山はいったいなんと呼ぶべきものかというので、無理になにかの分類に押し込める必要はないのかもしれない。それはそうなのだけれども、ペレックならどう分類するだろうだなんて、つい考えてしまうのだった。

4.文末でもエピグラフ?

のっけからワンツーパンチを見舞ってクラクラしながら先に進むと、ここでようやく「まえがき」である。

本書が対象とするのは、まったくの虚空というよりは、その周囲、あるいは内部にあるものということになろう(図1参照)。(★8)

「図1」と記されているのは、先ほどお目にかけた海洋地図のこと。枠線は、なにもなければそれこそ空白でしかない場所を枠の内と外とに分かつ。線によって虚空ではなくなる。

それに続いてペレックはしばらく「空間」という言葉で思い浮かべていることを説明してから、「あるいは、こんなのはどうだろう」と言って、「作者不詳」の短い三幕の演劇台本を引用する。さらに続けて「あるいは、こういうのも。」と、詩を引用してみせる。こちらはポール・エリュアールの『図らざる時、創られた詩』と出典が添えてあり、この引用で文章が終わっている。

エピグラフが文頭などに置かれるものだとすれば、こんなふうに文末に置かれる引用はなんだろう。

「プロローグ(はじまり)」と「エピローグ(おわり)」という古代ギリシア語に由来する対語に倣って、「プログラフ(文頭に添えられる文章)」と「エピグラフ(文末に添えられる文章)」なんてどうか。と思いついたものの、かえって紛らわしいかもしれない。なにしろ「エピグラフ」といえば、文章の冒頭のほうに置かれるものを指すのだから。

5.レイアウトや書体はどうなのよ

そしてとうとうようやく本文が始まる。扉には大きく「ページ」とある。いままさに私が見ているものの名前だ。この「ページ」と題されたページの下のほうに、そうそうこれよこれ、という見慣れた形のエピグラフがある。それはこんな文言だ。

自らの内奥をたどりつくすために私は書くのだ。

アンリ・ミショー

出典は見当たらない(★9)。エピグラフとしての働きに注目するなら、これはペレック自身が言いたいことをミショーの言葉を借りて表したものであるように見える。ただしペレックの場合、自分の耳目に入った世界、自分の体を通じて意識に映じた世界もまた「自らの内奥」に含まれており、それらを書き尽くさずにはいられないタイプ。というのは、もう少し後で紹介する『さまざまな空間』という本の構成にも、そうした姿勢が映り込んでいる。

さて、このエピグラフの言葉を受けてか、ペレックは「ページ」の章で、書くことについて書くことから始めている。例えば、白い紙のうえに文字を書く。そうすると、それまでなにもなかった場所に「上と下、始まりと終わり、右と左、表と裏が生じる」(p.23)。天地創造のようでもある。

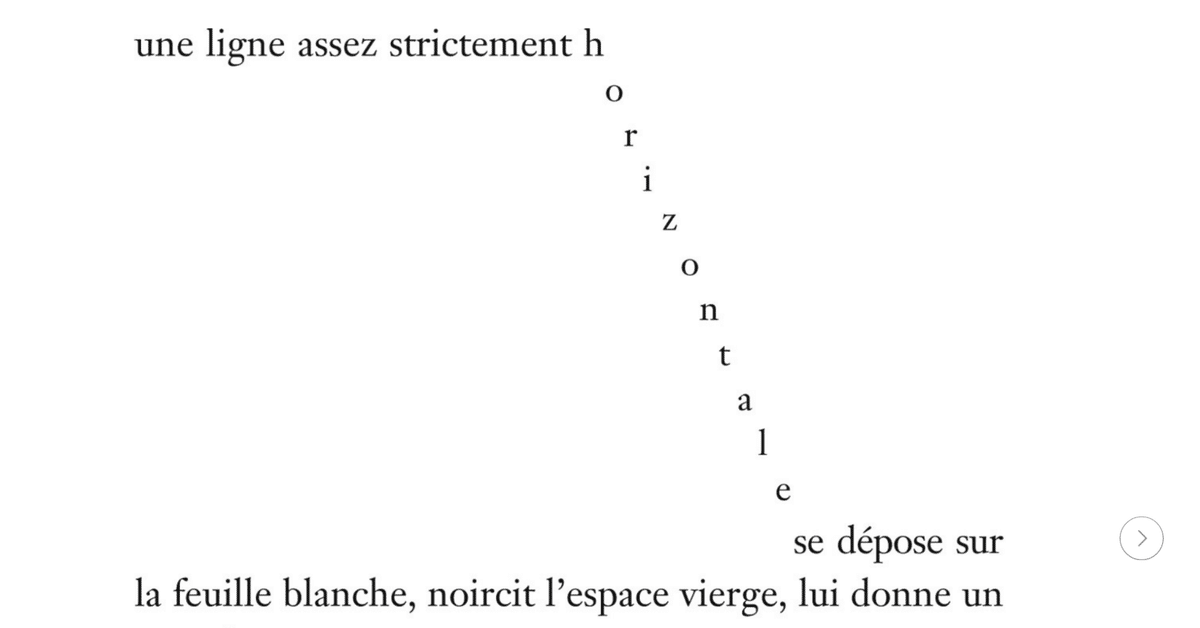

書くことについて書きながら、ペレックは文字を書くことで、どんな空間が生じるかを試してみせる。垂直方向(原書では水平方向)だけでなく、斜めに、さらには水平(原書では垂直方向)に文字を連ねたかと思えば、ページの天の余白に(原書ではページ右の余白に)「余白にも/ 書いて/みよう…」と書き込む。あるいは唐突にページの地(下)のほうから

改行

してみる。傍注を付けてみる1。

と書いてみせる(といっても、noteではそのまま再現できない)。そこにつけた注1に対応して、ページの左側に「1 特に説明したいことがなくても、ぼくは傍注を付けるのが大好きなのだ。」などと書いたりもしている(★10)。

こうして引用してみると痛感されることがある。かろうじて文字列と改行ぐらいは引用できているものの、『さまざまな空間』のページ上で実現されている余白や傍注などのレイアウトを、ここでそのまま引用することはできない。やるとしたら画像として提示することになる。

いま味わった不如意から振り返ると、エピグラフについてもう一つ嫌でも気づかされることがある。ここでは、さまざまな本からエピグラフを引用して眺めているわけだが、そのレイアウトや書体の種類や大きさや色などはまるで引用できていない。言ってしまえば、この場に引用できているのは文字列だけである。

例えば、先ほどのアンリ・ミショーからの引用にしても、邦訳書のページレイアウトを無視して、文字列だけをここにコピーせざるを得なかった。果たしてそれでエピグラフを適切に引用したことになるのか。これはこの連載を始めて以来、薄々違和感を抱いていたものの、明確に「これ」と意識していなかったことだ。エピグラフを検討するにあたっては、どのような書体や配置であるかも逸せない要素だとすれば、文字列に注目するだけでは足りないわけである。

なんだかペレックのおかげで、見落としたり見過ごしたりしていたあれこれに気がつかされるのであった。

6.長いあいだにわたって……

こんなふうに「ページ」という項目から出発した文章は、「ベッド」「寝室」「アパルトマン」と続く。つまり「ページ」から外に出て外へ外へと広がっていく。さらには「集合住宅」「通り」「地区(カルチエ)」「街」「田舎」、果ては「国」へ、「ヨーロッパ」「旧大陸」「新大陸」、そして「世界」にまで広がって、文中では「宇宙」にも触れつつ最後に「空間」という抽象的なもの、空間にかんするあらゆる具体的なものを含んでいるとも言えるなにかに到達して終わる。

こうしたさまざまな空間をさまようなかで、ペレックはあちこちにエピグラフのように見えるものを置いている。例えば「ベッド」の章の扉にはこう見える。

長いあいだにわたって、私は自分を書き記してきた。

パルセル・ムルースト(★11)

読んだことがあるようなないような文だし、聞いたことがあるようなないような作家だな。ええと、誰だっけ? と一瞬考えさせられた後で、「あ」と思い浮かぶ。マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』冒頭だ。プルーストではたしか、長いあいだにわたって「私」がしていたのは「自分を書き記す」ことではなくて、早い時間からベッドにもぐりこむことじゃなかったかしら。

と書いてみてようやく気がつく。そうか、「ベッド」の章だけに『失われた時を求めて』冒頭の就寝のエピソードを引いているわけね。しかも、それを前章の「ページ」でさんざんいろいろと書いていた「書くこと」に絡めてパロディしてみせたりして。どうかすると、ペレックはベッドに寝転がってこれを書いたのかもしれない。

7.遊ぶほど分からなくなる

この調子でいくときりがない。もう一点だけご紹介して終わることにしよう。これまた扱いに困るというか、エピグラフとはなにかと考えさせられるケースなのだ。

「空間」と題された章がある。扉のページには「空間」とだけあって、エピグラフめいたものはない。だが、ページをめくると、イタロ・カルヴィーノの『レ・コスミコミケ』から13行(原書では28行)にわたって引用されている。本文と比べて小さめの書体が使われており、これはエピグラフと考えてよさそうだ。面白い文章なのでここにも引用して検討したいところだが、いまは立ち止まりたいのをぐっと我慢して前に進もう。

カルヴィーノからの引用に続けてペレックの文章が2ページばかり続く。そして「直線について」という見出しが置かれて、どうやらここから新たな節が始まるようだ。と思って読んでみると、なんだか様子がおかしい。

直線のすばらしさを証明するために、わたしはここに、曲線について一章もうけておいたのです……(★12)

こんな一文から始まって、9行ばかり本文と違う書体(原書では斜体)で印刷された文章が並ぶ。その末尾にこう見える。

ロレンス・スターン

『トリストラム・シャンディ』、第二四〇章

「おお、スターン!」と偶然に驚いていると(第5回を参照)、この節が終わる。つまり、『トリストラム・シャンディ』の引用だけでおしまい。喩えるなら、『さまざまな空間』のこのページは、そのまま『トリストラム・シャンディ』のとあるページにつながった、異界をつなぐ窓のようになっている。

これは素直に考えれば引用だけでできた節であろう。だが、エピグラフが気になる立場から見ると、別の見方も浮かんでくる。このページをはじめて読む人の立場を想像してみよう。

まず、「直線について」という節題がある。そして直線について記された文章があり、これを読み終えると、ロレンス・スターンの『トリストラム・シャンディ』からの引用であることが示されている。この時点では、スターンからの引用はエピグラフであると感じられるかもしれない。つまりこの後、例によってペレックによる文章が続くのだろうと想像されても不思議はない。ところが実際には、ここで節は終わって、ページを繰るとまた別の節題が現れる。「あれれ。ということは、「直線について」の節はまるまるスターンの引用だけでできていたのか」とここに至って腑に落ちる。

こんなふうに、いままさに行われつつある読書の場面に注目してみると、その過程を通じて文章の位置づけが変わっていくように感じられることがある。いまの例なら、エピグラフかなと感じられた引用が、実は本文だったとあとから分かるというように。

ここから翻って気がつかされる。エピグラフについて考えるとき、私は文章の内容のことばかり念頭に置いていた。だが、いま見たように、読むという行為のなかで、文章の位置づけは移り変わったりもするものだ。いま目にしている個所がなんであるのかは、これから読むはずの後ろに続く文章次第なのだから。実際、私は先ほどのスターンの引用を読みながら「ほらほら、ここにもエピグラフが……あれ、なんだか違うみたい……」という肩透かしを食ったような気分を味わったのだった。

またしてもペレックに一本とられた気分である(これで何本になっただろう)。いや、ひょっとしたら作家はエピグラフについて、そんなふうに考えてはいなかったかもしれないし、私の独り相撲かもしれない。そうであるにしても、ペレックが多種多様に文章の配置を組み合わせて遊んでいるからこそ、こんなふうにも読みたくなるのだ。

ペレックは、言葉や文章で遊んでみせる達人だった。遊びとは、なにかの役に立つかどうかはさておき、ともかくいろいろな試行錯誤を通じて、放っておくと見えてこないもの、潜んでいるものを浮かび上がらせる営みである。私の見るところでは、創造や発見においては、そうした遊びこそが肝心なのだが、「選択と集中」や「コスパ」や「合理化」が大好きな人たちからは、無駄なことだと疎まれる。

それはそうと、ペレックの遊びのおかげで、すっかり分かったつもりでいたエピグラフが、いささか分からなくなってきた。ペレック先生、困ります!

★冒頭画像

引用は、Georges Perec, Espèces d’espaces, Postface par Jean-Luc Joly, Éditioons du Seuil, 2022のKindle版、p.23から。ただしKindle版ではこの個所は、文字(テキスト)ではなく、図として制作されている。

★1 ジョルジュ・ペレック『考える/分類する──日常生活の社会学』(阪上脩訳、りぶらりあ選書、法政大学出版局、2000)p.126。Georges Perec, Penser / Classer, Points, Éditions du Seuil, 2003, p.163.

★2 本連載の第1回「夢で手にした花のように」でもう少し詳しく書いているのでご参照あれ。

★3 塩塚秀一郎『ジョルジュ・ペレック──制約と実存』(中公選書、中央公論新社、2017)の第4章「発見術としての制約」で、『さまざまな空間』の訳者でもある著者が同書を分析している。ほかにデイヴィッド・ベロス『ジョルジュ・ペレック伝──言葉に明け暮れた生涯』(酒詰治男訳、水声社、2014)など。

★4 ジョルジュ・ペレック『さまざまな空間』(塩塚秀一郎訳、水声社、2003)。原書はGeorges Perec, Espèces d’espaces, Galilée, 1974。最近、未発表原稿を参照した増補版がスイユ社(Seuil)から刊行されている。

★5 原文はこんなふう。”that he’s bought us / the best──/ A perfect and absolute blank!” (Lewis Carroll, The Hunting of the Snark, 1876, p.16)

★6 ジョルジュ・ペレック『さまざまな空間』(塩塚秀一郎訳、水声社、2003)p.9。

★7 改めて示せば、ジョルジュ・ペレック『考える/分類する──日常生活の社会学』(阪上脩訳、りぶらりあ選書、法政大学出版局、2000)。原書はGeorges Perec, Penser / Classer, Hachette, 1985.

★8 『さまざまな空間』p.11。

★9 引用は『さまざまな空間』p.19から。アンリ・ミショー(1899-1984)はフランスの詩人で画家。原書では” J’écris pour me parcourir / Henri Michaux”とある。これはPassages (1950)に見える言葉のようだった。同書の確認は間に合わなかったので、以上を記しておきたい。

★10 邦訳では「傍注」といって、縦書きのレイアウトでページ左端などに注を配置するスタイルをとっている。原書では「脚注(note en bas de page)」の形だが、面白いことに同書のKindle版では脚注になっていない。本文に添えられた注番号をクリックすると、章末に置かれた注に移動する形式。

★11 『さまざまな空間』p.33。

★12 『さまざまな空間』p.177。

◎プロフィール

山本貴光(やまもと たかみつ)

文筆家、ゲーム作家。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授、金沢工業大学客員教授。

コーエーでのゲーム制作を経て、2004年よりフリーランス。主な著書・共著に『マルジナリアでつかまえて2 世界でひとつの本になるの巻』(本の雑誌社)、『世界を読み解く科学本 科学者25人の100冊』(河出文庫)、『記憶のデザイン』(筑摩書房)、『マルジナリアでつかまえて』(本の雑誌社)、『文学問題(F+f)+』(幻戯書房)、『「百学連環」を読む』(三省堂)、『人文的、あまりに人文的』(吉川浩満との共著、本の雑誌社)、『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』(吉川との共著、筑摩書房)、『高校生のための ゲームで考える人工知能』(三宅陽一郎との共著、ちくまプリマー新書)、『脳がわかれば心がわかるか』(吉川との共著、太田出版)ほか。

好きなものはカステラ。座右の銘は「果報は寝て待て」。

twitter @yakumoizuru

YouTubeチャンネル「哲学の劇場」(山本貴光・吉川浩満) https://www.youtube.com/c/tetsugeki

★「エピグラフの本(仮)」マガジンページはこちら

「異界をつなぐエピグラフ」山本貴光

第1回 夢で手にした花のように

第2回 モンタージュ式エピグラフ、あるいはザナドゥへの道

第3回 ホラーの帝王にしてエピグラフの王

第4回 私は引用が嫌いだ

第5回 人文界のスターたちをお迎えした強力な弁護陣、あるいは護符型エピグラフについて

「エピグラフ旅日記」藤本なほ子

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回