復帰前の沖縄の社会保障制度(暫定版)

1 はじめに

社会保障制度は、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネットである。「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」からなり、子どもから子育て世代、お年寄りまで、全ての人々の生活を生涯にわたって支えるものである。社会保障制度は多岐にわたり、国のみならず都道府県や市町村など、様々な主体がそれぞれに役割を担い、連携しながら実施している。

復帰前の沖縄をさまざまな側面から捉えた書籍は多く存在するが、沖縄の社会保障制度の実態を記述したものは少なく、陽の当たらない分野であるともいえる。しかし復帰の半年前、琉球政府が住民の望む復帰の姿を日本政府に訴えようと、当時の屋良朝苗行政主席が纏め上げたいわゆる「建議書」(復帰措置に関する建議書)において求めたものが、まず何よりも「県民の福祉(注)」を最優先に考えることであったことからもわかるように、復帰前の沖縄の社会保障制度の脆弱性は現在まで影を落とす沖縄問題の縮図であり、これを俯瞰することによって復帰50年を経た現在の沖縄が抱える問題解決の端緒を見出すことができるはずである。この問題意識を前提に、復帰前の沖縄に適用された社会保障制度(字数の関係上、援護関係及び公衆衛生を除く)について、主に日本弁護士連合会がまとめた「沖縄報告書(1968年1月)」などを参考(末尾に「参考資料」は掲載)にして端的に記述したい。

(注)なおここでいう「福祉」とは、広義の意味で、社会が「全ての市民」に「幸福」を追求する最低限の「自由」を保障していこうという「理念」を指す。したがって、広く国民の福祉を目指す諸施策の総称としては、社会保障、雇用保障、労働者保護、保険、医療、住宅政策などがあげられる。

2 沖縄の軍事支配と社会保障

まず、沖縄の社会保障は米国の軍事支配と密接に関係していたことは強調しなければならない。第一に、広大な軍用地のための土地接収の結果、土地を追われた農民が唯一の生産手段を失って貧困生活を余儀なくされ、生きる手だてを求めて都市や基地周辺に人口が集中し、低賃金や基地依存の不健全な生活環境が醸成されていった。

第二に、米国が支出する莫大な資金はもっぱら基地維持のためのもので、これが社会保障に充てられることはほとんどなかった。わずかな社会保障費も、沖縄の人びとの基本的人権保障ではなく、基地とその円滑な運用を確保するという観点から支出されていた。

たとえば公衆衛生部門のように、米軍または基地の維持、確保に関係する分野には早い時期から比較的多額の予算がついたが、そうではない分野、たとえば社会福祉部門にはほとんど支出されていなかった。

そればかりでなく、民立法その他の社会保障制度確立のための沖縄側の施策に対しても、米軍は民政府に直接・間接に介入し、その意に沿わない立法や行政措置等の実施ははばまれた。

3 復帰前の沖縄の社会保障の特徴

社会保障制度は多くの費用を必要とするが、本来負担者であるべき日本政府は本土との分離を理由に十分に担うことをしなかったため、その内容は形骸化し、本土(注)にはあって沖縄にない制度が少なくなかった。形の上で法律が制定され類似の制度があっても、その内容は不完全で著しく貧弱であり、法律で定められた制度や施設、政策等の一部が現実には存在していないことさえあった。立法措置がなされている場合であっても、琉球政府が国家的事務に属すべき社会保障を日本政府と同じ水準で運営することは財政的に不可能であり、制度に携わる組織・職員・給付内容の不足や運用の不備など、そのしわ寄せはすべて沖縄の人びとが受けることになった。

復帰により日本の制度が適用されても、沖縄の人びとの権利および健康の実態が本土と同程度にまで到達するにはさらに年月を要するであろうと言われていたとおり、沖縄における戦後27年間の社会保障の脆弱性は、復帰後も影を落としてきた。

(注)「本土」という言葉は、沖縄を付属物とみなす植民地主義的用語であり、その対義語が外地や周縁を想像させるもので適切ではなく、かぎ括弧付きの「本土」を使用すべきだが、複数使用する「本土」を逐一かぎ括弧付きで表記すると読みづらいので、本稿では、単に本土と表記する。

4 前提的諸事項の概観

1966年の沖縄の総人口は94万5000人であった(その他に駐留米軍の軍人軍属が約5万人いたといわれている)。沖縄の総面積は当時2388平方キロで、1平方キロ当たりの人口は391人となる。これは本土の人口密度をはるかに上まわり、人口密度世界一のオランダの370人をもこえ、世界第1位であった。面積から軍用地として接収されている広大な土地を除くと、人口密度は超過密状態であった。

復帰前の沖縄の労働者の賃金は本土よりはるかに低く、日常生活や老後を支えるための年金諸手当等がほとんど無に等しい状態であった。しかも物価は日常生活必需品については本土より2割ほど高く、実質的な格差はさらに大きかったことになる。

沖縄の1966年度の一人当たり実質所得は375ドルであり、これは本土の790ドルの約47.4%でしかない。消費支出は73ドル55セントで本土の145ドル88セントの約50.5%、エンゲル係数は45.5で本土の37.3より高かった。

生活必需品である電化製品の普及率についても、洗濯機は13.8%(本土は61.4%)、冷蔵庫18.4%(本土38.2%)、テレビ56% (本土87.8%)とう状態であった。

5 沖縄の社会保障財政

琉球政府は、実質的権力は米軍に属しているにもかかわらず、ほとんどすべての分野にわたるあらゆる国家的事務を負担させられており、本来国家予算により支出すべき社会保障費用についても独自の財政でまかなわなければならなかった。沖縄の社会保障が立ち遅れた根本原因は、まさにこの点にある。

本土においては社会保障の大部分について都道府県の負担はなく、児童福祉等の社会福祉関係や生活保護は国が8割で都道府県は2割程度の負担でしかない。日本政府は1962年から沖縄に対する「援助」という形で費用を負担するようになったが、その額・割合は他の都道府県と比べてあまりに小さく、日米の援助を合わせても33.7%にしかならなかった。沖縄県民の税負担は本土の3倍から4倍に及び、低収入・物価高の中、税負担は重いのに政府から受ける給付は少ないという大きな矛盾があったのである。

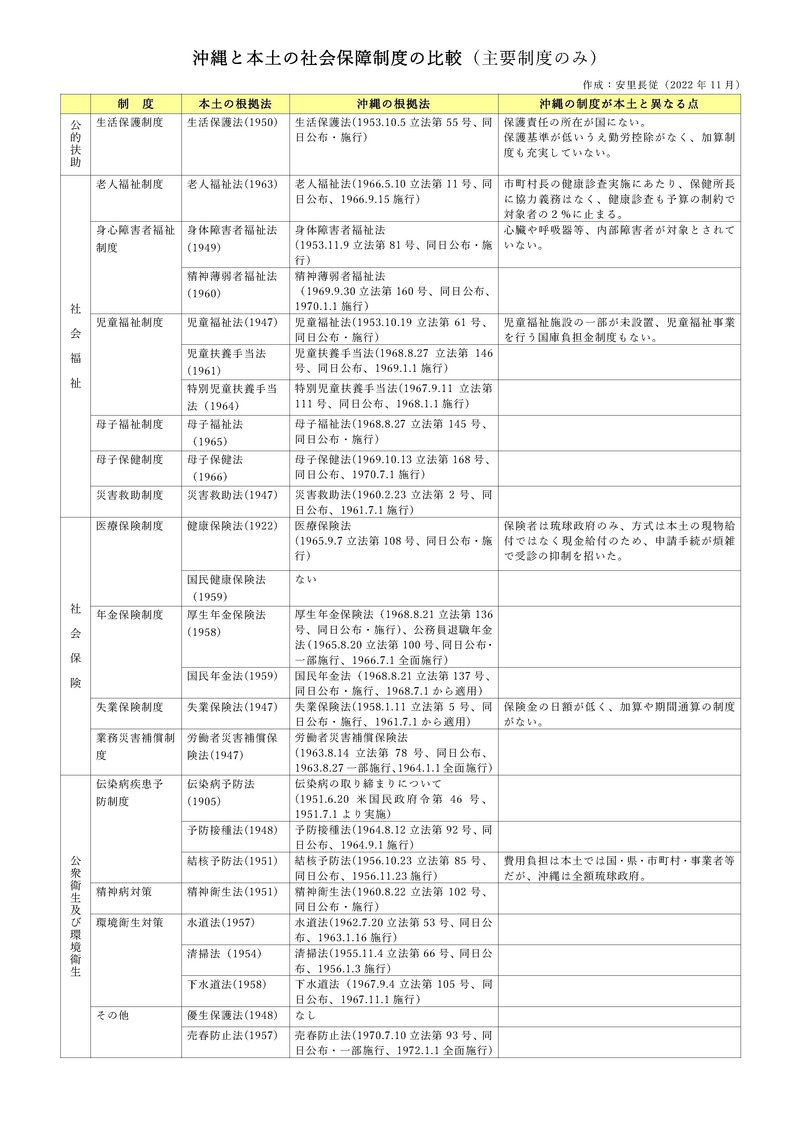

以下、復帰前の沖縄の社会保障制度の特徴を具体的に説明する。

6 医療保障

一般に、低賃金と貧困は病気を増大させ、病気はまた貧困を誘発するといわれるが、沖縄における罹病率の異常な高さ(小中学生の虫歯の罹患率は98%であった)は、このような悪循環を如実に表していた。

ところが、沖縄には1965年に医療保険法が実施されるまで、生活保護の一環である医療扶助を除いて、なんら医療保障は存在しなかった。医療保障制度の必要性が叫ばれて久しく、琉球政府も1955年頃から医療保険制度のあり方を検討していたが、米軍支配下という特殊事情を反映して、医療保険法が制定・実施されるまでにも10年以上の歳月を要した。しかもこの医療保険法は、県民の過半数が適用除外、医療費償還払方式の採用等多くの問題点を含んでいた。深刻な貧困、高い罹病率、貧弱な制度、そのうえ医療費は本土より高いという医療保障制度をめぐる沖縄の現状はあまりにも悲惨であった。

7 医療機関

医師一人で担当する人口割合は本土では899名であるのに対し、沖縄では2399名であった。なお、医師の絶対数の不足から、米軍布令により(1951年布令43号「医師助手廃止」)、介輔という制度が医師に準ずる医療機関として認められていた。旧軍衛生兵や病院・診療所で手伝いをしていた者等医療補助行為をしていた経験のある者が一定の条件と制限の下に医師に準ずる医療行為をすることができ、54名の介輔のうちその大部分は農村、離島等僻地で医療に従事していた。

医療施設の状況をみると、病院数は18(本土類似県平均80)、一般診療所数は282(本土類似県平均559)、歯科診療所数は93(本土類似県平均218)であった。

絶対数がこのようにきわめて少ないうえに、そのうち約52% (204)が那覇市とコザ市に集中していた。病床数も5928床と、本上類似県平均22401床の3分の1にも満たなかった。これは沖縄に医師を養成するための機関(大学医学部)が存在しなかったこととも関係していた。

看護婦についてみると、沖縄には本土の准看護婦に相当する制度がなかったため、資格のある看護婦は極端に不足しており、733人と本土類似県平均の約30%にすぎず、一般開業医で働く看護婦の約80%が無資格といわれている状態であった。公衆衛生看護婦(公看、本土の保健婦に相当)は178人、助産婦は354人とこれらも絶対的に足りず、薬剤師も282人で本土類似県平均の約66%であった。

8 医療保険法の特徴

医療保険法の保険者について、健康保険組合の制度はなく、政府管掌の一本建てであった。

最大の特徴は、本土の原則となっている現物給付方式ではなく、医療費償還払方式(現金給付方式)を採用していたことである。たとえば病気になった場合、本土では保険給付の内容として医療を受けられるのに対し、沖縄では医者に対して被保険者が医療費の全額を払ったのち、保険者(政府)からその一部が保険給付の内容として支給されるのである。被保険者は月々保険料を支払っていても、それだけで医療を受けられるのではなく、あらかじめ医療費の全額を準備しておかなくてはならなかった。つまり一定の医療費の準備のない者は医療を受けることができなかったのである。

さらに、本土の多くの医療保険にある休業給付(傷病手当金、出産手当金、休業手当金)や災害給付(弔慰金、家族弔慰金、災害見舞金)等は全く存在せず、分べん費や葬祭料も本土と内容を異にし、全体として給付額が少なかった。

加えて、本土の場合は被保険者となれば直ちに保険受給資格が与えられるのに対し、沖縄では保険事故(病気、療養、分べん、死亡)の発生前一年間に通算して100日以上の被保険者期間がなければならないというきびしい要件が付されていた。

これは当初の政府案にさえなかったものが立法過程において米軍側の強い意向により定められたもので、単に本土と異なるというだけでなく、実質的にかなりの不利益を県民に強いた。

現金給付方式は手続も煩瑣である。被保険者が治療を受けて治療費を支払い、医者が発行した領収書を添えて保険事務所に療養費の支給申請書を提出する。保険事務所はこれを審査し、算定基準に従って支給額を決定し、申請者に通知する。その後保険事務所へ行って現金の給付を受ける。医療保険実施機関である保険事務所は、沖縄全体で那覇、コザ、名護、宮古、八重山の5箇所しかなく、那覇保険事務所の管轄範囲は、被保険者数にして7万6000人余の過半数に及んでいた。保険給付を受けるまでに少なくとも2回保険事務所へ足を運ぶ必要があるが、その事務所から遠隔地または交通不便の土地、とくに離島に居住している被保険者にとっては手続をとること自体少なからざる出費となり、少額の医療費については申請をさし控えてしまい、もともと不備な内容の権利を一層弱いものにしていた。驚くべきことは、この受診抑制をねらっての措置が、日本政府の直接指導のもとに実施されていたということである。本土における国民総医療費の急騰、健康保険の赤字財政、国家負担の増大に手を焼いた厚生省が、沖縄でも同様な状況になることを懸念し、本土と同様の制度の導入を控えたのである。

9 年金制度

沖縄における最初の年金制度は、1965年8月に制定された「公務員退職年金法」であった。この立法は、形式上は本土の国家公務員共済組合法にあたるが、琉球政府職員は、国家公務員というより県職員の性格をもつものであったため、本土における地方公務員等共済組合法に該当するともいえる。適用範囲は琉球政府職員のほか、市町村および地方教育区の職員、電電公社の職員も含まれていたが、給付の目的は「公務員の退職、廃疾又は死亡」に関するものに限られた(実施機関は本土のような共済組合ではなく、政府管掌)。除外された「病気、負傷、出産、休業、災害」と「被扶養者の病気、負傷」等は、同年9月に制定された医療保険法でカバーすることとされた。法案作成と審議の過程で、適用範囲に軍雇用員を含めるべきかどうかが問題となったが、軍雇用員は公務員または準公務員にあたらないこと、米軍当局との間に、拠出年金について財政上の了解のないこと、本土の駐留軍雇用者もこの種の適用ではなく、厚生年金の適用を受けていることなどの理由で見送られた。

厚生年金法(5人以上を使用する民間事業者等の従業員を対象)及び国民年金法は1968年に施行され、1970年までには社会保険制度を本土なみ水準に引き上げることとされた。しかし、日本における社会保険制度として健康保険法は1922年、国民健康保険法は1958年、厚生年金法は1954年、国民年金法は1959年からそれぞれ制定されており、沖縄がわずか3年程度で本土水準に追いつくのは不可能なことで、社会保障の名に値する中身を県民が享受するにはいたらなかった。

住民生活をおびやかす要因として、疾病、死亡等に劣らず、老齢というものの比重が大きいことが認識され、老後生活に対する社会保障制度を早急に確立すべしとする要請、陳情が生じ、沖縄社協と沖縄老人クラブが中心となり、老齢福祉年金の獲得運動が始められた。「国民年金制度が立法化される当分の間」の「暫定法」として1967年には「老齢年金に関する暫定措置法」が成立し、ようやく国民年金制度が発足したのは1970年4月であった。これらの不平等に対して、復帰後特別措置により一定の追納・免除制度が講じられたが、その追納ができなかったり、免除制度を知らなかったり、手続きが煩雑であるとして行っていないことが、一人当たりの県民所得が全国一低く、低所得にあえぐ人たちが多いことも相まって、現在まで続く沖縄の国民年金保険料納付率の低さの要因の一つと言われている。

10 失業保障

失業保険法は、本土ではすでに1947年に制定されていたが、沖縄においては1960年になってようやく施行されており、この空白は回復しがたい痕跡を残した。内容においても沖縄の失業保険の日額の最高額は2ドル45セント(880円)であったが、本土は最高1090円であり、沖縄法には扶養加算制度および就職支度金制度がなかった。さらに期間通算制度が採用されておらず、本土では離職前一年間における被保険者期間および被保険者として雇用された期間の長短等により給付日数を計算しているが、沖縄では同一事業に被保険者として雇用された期間の長短等により給付日数を計算していた。

また沖縄から本土への就職者の増加に伴い、本土事業所を離職して沖縄に帰還する者も増加したが、これら帰還者は沖縄で失業状態にあっても本上の失業保険法の適用がなく生活の保障が欠けていた。

そこで本土において1966年6月13日公布法律第37号「沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法」が、同時に沖縄においても、立法第17号「日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法」がそれぞれ成立し、両法ともに同年7月1日に施行された。これらの法律は主として沖縄側の要請によって出来たものであるが、本土としても有用であった。日本本土の高度な経済成長は必然的に低賃金労働者、年少労働者を必要としたが、これを求めるには沖縄は絶好の地域だったのである。本土としても沖縄地域から来る労働者の保障をせめて本土なみにして、労働力の確保をはかりたいという事情があった。

11 労災保障

沖縄における「労働者災害補償保険法」は、1963年立法第78号として成立、翌1964年から施行された。施行当時の同法の内容は、日本本土法のそれとほとんど同一内容だった。

しかし、軍関係労働者には適用されず、民間企業である琉球生命保険相互会社の経営する労災保険に委ねられ、労働災害保障業務についてさえも、軍・民の労働法制の二本建制が貫徹されており、軍関係労働者災害の実態は政府統計によっても全く不明であった。

12 公的扶助(生活保護)

前述のとおり沖縄の社会保障制度は著しく立ち遅れ、きわめて貧弱な状態にあり、生活保護の対象となる人々が非常に多くいた。しかし沖縄の保護基準は、本土の約70%(一級地と比べると58.3%)にしか過ぎなかった。それでも保護率は人口千人比21.5であり、本土の16.3をはるかに上まわっていた。

保護の対象となる人々の多さ、保護内容の貧弱さは沖縄の生活保護の顕著な側面であり、このことは沖縄の社会保障の典型をも示すものであって、生活保護の問題は社会保障全体の中でも重要な位置を占めるものである。

沖縄戦によって完膚なきまでに自然と社会が破壊しつくされた中で、かろうじて戦禍をくぐりぬけて生きながらえた人々に対する救護=生命の保護は戦後沖縄における社会事業の最初の措置であった。当初は軍の発布する「布告」「指令」等により占領米軍が救済費用の全額を負担していたが、1947年徴税制度を整備させて費用の負担を8割に軽減し、49年には6割しか負担しなくなった。ここに極度のインフレによる被救済者の増大、政府財源の逼迫という事態が発生し、救済人員削減強行がされていった。

1952会計年度からは救済費用は全額群島政府(琉球政府の前身)の負担となった。財政基盤の弱い群島政府にとってこの経済的負担は大きかったが、徐々に施策面における自治的活動を開始し、公的扶助の近代化へ向い始め、1953年10月には本土法(1950年)に準拠した生活保護法が制定された。

しかしながら、本土法は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすると規定し(1条)、保護責任が国家にあることを明確にしているところ、沖縄は「日本国」から分離されているために、生存権を保障するのは国(日本国)ではなく琉球政府とされ、琉球政府は国家機関ではないから、このような国の義務としての生存権の保障規定を入れることができなかったのである。このことは沖縄には基本的人権としての生存権の保障が存在しないことを意味していた。

また、本土の実施機関には都道府県知事のほか、市長および福祉事務所を管理する町村長があるが、沖縄の実施機関は行政主席のみであり、主席が福祉事務所長に事務を委任するにすぎない。福祉事務所は沖縄本島に三、宮古、八重山に各一つの計5カ所のみであり、その管轄範囲が広く、県民にとって不便であるばかりか、職員の過重な負担をもきたしていた。また、社会福祉は何より地方自治体住民の問題であるが、沖縄では、自治体ないし自治体の機関と社会福祉行政とが切り離されていて、地方自治体に事務が委任されていないために住民ないしその代表が地方議会等を通じて福祉行政について意見を述べ、これを現実の行政に反映させる方法がなかった。

本土では、全費用の80%は国庫、20%を都道府県または市町村が負担しているが、沖縄では全額琉球政府負担となっていた。1966年度から日本政府の援助が開始されたが、他府県同様に全費用の80%は国庫負担となってしかるべきであるのに、その一部にとどまった。

また保護基準も低位であり、生活、住宅、教育の三扶助の合計についてみると、沖縄の保護基準は本土一級地の58.3%、四級地の78.1%にしかすぎなかった。いかに形の上で本土法と類似していようとも、もっとも肝心な保護基準がこのように低かったのである。本土では一般住民の生活水準の向上にそくして保護基準は肉体的生存のみならず、健康で文化的な最低限度の生活という視点で保護基準を何度も改定したが、沖縄では財政上の制約から復帰までに保護基準の改定は12回にとどまった(本土は同時期まで29回の改定)。政府統計により1967年度の勤労世帯家計支出と生活保護基準を比較してみても保護基準(41ドル35セント)は勤労世帯家計支出(87ドル20セント)の47.4%にしかすぎなかった。

本土では地域を4つの級地に区分しているが、沖縄では住宅扶助について3つの級地区分をしている以外に地域差は設けられていなかった。沖縄の生活扶助額標準4人世帯で一律35ドル28セント(約1万2700円)はわずかに本土一級地の54.7%、4級地の75% にしかならなかったのである。

保護開始原因に占める疾病の割合が76.2%という高率を示すにもかかわらず、全保護費に占める医療扶助費の割合は小さかった(0.8%)。財政規模の小さい予算の枠にしばられているため生活扶助が最優先され、医療扶助費にまわす余裕がなかったのである。また本土には妊婦、産婦,母子、障害、老齢、精薄児養護等の加算があるが、沖縄においてはこのうち障害、老齢、精薄児養護の加算や期末一時扶助の制度は存在しなかった。

生活保護費は、いわゆる義務経費であるから、保護の要件を満たすものは必ず権利として保護を受けうるはずであって、法律上政府がこれを拒否することは許されない。しかし実際には要保護者の保護、被保護者の生存権の確保という観点より予算が重視され、当初の予算の枠内に押えるように運用されていた。いわゆる見込認定により実際には収入がないのにあるものとして申請を却下したり、保護を打ち切ったりする例も後をたたなかった。

生活保護の原因のうち世帯主の疾病が53.2%、世帯員の疾病が23.0%、あわせて67.2%と圧倒的多数が病気を原因とするものである(1966年度、他の原因として、世帯主の勤労収入減少6.5%、世帯主の死亡3.6%、その他13.7%)。これは病気と貧困との関係を示すと同時に、沖縄における医療保障制度の欠陥を如実に示している。とくに精神障害者をかかえている家族の悲惨さは筆舌につくしがたいものがあった。

生活保護を受けている世帯の世帯主の状況をみると(1967年5月現在)、老人世帯37.9%、傷病世帯30.5%が多いのが目につく。その他、母子家庭16.5%、身障者5.1%、多家族3.0%、児童のみの世帯1.6%、その他5.4%となっており、その他の中には精神障害者の世帯などが入っている。次に述べる児童福祉、母子福祉、老人福祉、身体障害者福祉等の諸福祉施設の貧弱さが生活保護世帯の多様な状況に現れていたのである。

13 社会福祉総論

沖縄における社会福祉諸立法は、数年の遅延はあるが、いずれも日本本土法の体系を模して立法化されている。しかしその内容と運営には、あまりにも問題が多かった。

まず社会福祉方策の対象となる人々の実数把握ができていなかった。たとえば、身体障害者の数は、1964年厚生局調査によれば6760名とされているがこの数字が実態を把握したものでないことはよく知られており、実数は推定、1万数千名に及ぶといわれている。次に、精神薄弱者の者は、約2万8000人(児童約2800人を含む)、重度心身障害児の数は約500人、重度肢体不自由児の数は約300人余、母子世帯の数は約15000世帯(厚生局推計は1万800世帯)、要保育児童の数は1万6400人、と各々推定されているが、これらはいずれも、本土における出現率に応じて算出するなどの方法によったもので、どこまで実態を把握しえたものであるか、明確でなかった。

沖縄における社会福祉方策の浸透を妨げている大きな原因は、琉球政府の財政難であった。しかも、その財政難の根源はただ一つ、本来ならば一県並みの負担義務さえ果たせば、こと足りるはずの琉球政府が日本本土から分離されているために、国庫負担の保障を与えられず、一国なみの経費一切の自己負担を余儀なくされているためであった。本土の各府県の歳入の60% 以上が、国庫支出金や地方交付税などの、いわゆる依存財源であることを想起すれば、沖縄の政府財政の貧困→社会福祉の貧困の起因が何処にあるか、問題はあまりにも明白であった。

14 児童福祉

沖縄の児童数(児童福祉法の対象となる満18歳未満の者)は、1965年10月の臨時国勢調査で434,350人と集計されており、総人口の約47%を占めている。これらの児童に対する福祉方策は、日本本土と比べてきわめて劣悪であった。

たとえば、保護者がいない、両親が病気などの理由で、家庭において適切な養護を受けられない、いわゆる要保護児童の数は、およそ300~350人と推定されていたが、このうち現在養護施設(従来一般に孤児院といわれていた施設)に収容されているものは200名(政府立石嶺児童園107名、私立愛隣園93名)のみであり、児童福祉職員の絶対数も足りていなかった。

沖縄の児童福祉の基本法は、1953年に制定された児童福祉法である。同法は、基本的には日本本土法の体系を模して立法されたものであるが、法内容の面では、児童委員の制度、児童福祉事業を行なうための費用の国庫負担金制度、重度心身障害児等に対する福祉施設・収容施設等の規定がなかった。児童福祉職員の訓練、研修の機会も非常に少なく、保母の養成、児童福祉事業従事職員の資質向上が遅れており、たとえば児童福祉司の定数は18名(人口5万につき1人の割合)と定められているが、実際は10名しか確保されていなかった。

現在においても影を落としている具体例の最たるものは、放課後学童保育であろう。全国では1960年代の保育所整備と同時期に小学生の放課後の「鍵っ子」対策として、1966年の「留守家庭児童会補助事業」をはじめとする施策が展開され、その後自治体の責任の下、小学校余裕教室等を活用した放課後学童保育の整備が促進されたが、沖縄には及ばなかった。復帰後、保育所の設置は進んだものの放課後学童保育については自治体主導での整備は図られなかった。そのため、学童保育を必要とする保護者会で学童クラブを設立・運営するケースや、認可外保育園や個人が保護者のニーズに応えるために学童クラブを開設するなど民間主導で学童保育が広がった。

その後、1998年の法制化に合わせて市町村で学童保育の実施要綱が作成されたが、多くの市町村で学童保育を「公営」や「委託事業」ではなく「補助事業」と位置づけたため、2021年現在、沖縄の放課後学童保育は民立民営が88.0%(全国22.6%)、市町村からの公的支援も国基準の補助金交付にとどまっているところが多く、利用料金が8千円未満の施設割合は35.2%(全国72.1%)となっている(沖縄県「新たな沖縄振興のための制度提言(社会保険部審議事項抜粋版)2021年」)。

15 母子福祉

母子福祉法の制定は1968年で、母子施策は、(1)母子福祉資金貸付制度、(2)母子加算、(3)寡婦控除であった。児童扶養手当法も1968年に制定された。

(1)は民間団体である沖縄社会福祉協議会の「母子福祉資金貸付要綱」によるもの、(2)は「生活保護法」による加算で、月額396円(日本本土は1級地で1580円、4級地で1500円)、(3)は「所得税法」と市町村民税における税額控除である。

日本本土では、「国民年金法」による母子福祉年金の支給(年額1800円)、「児童扶養手当法」による児童扶養手当の支給(児童1人は月1400円、2人2100円、3人2500円)「母子福祉法」による福祉協会の貸付け、母子相談員の配置、等が行なわれているが、この種の施策は1968年まで行われず、寡婦福祉資金制度が発足したのは1971年7月であった。

また、この分野でも施策対象者の実態把握が非常に遅れていた。1967年度において、琉球政府厚生局児童福祉課は、戦後はじめて母子世帯の実態調査を行い、沖縄には約1万800世帯の母子世帯があると推計された。しかし民間団体である沖縄母子福祉センターでは、実数は約1万5000と推定していた。

琉球政府は、沖縄社会福祉協議会と沖縄母子福祉センター(沖縄婦人連合会の運営)の2団体に、年間3000ドル~4000ドルの補助金を交付したが、政府自体としての積極的施策は全くなかった。この間、これらの民間団体が自主的に、母子家庭に対する授産、保育、相談の事業を行い、そのかたわら母子福祉思想の啓蒙普及に努力しているとどまっていた。

16 老人福祉

戦後アメリカ軍が沖縄を占領した時、沖縄には保護を必要とする老人が約400名いた。しかし、これらの老人達は、特別施設による保護をうけることなく一般難民と一緒に米軍収容ホームに収容されたままであった。その後20年の間、政府による老人福祉方策は立てられず、老人は放置されたままであった。沖縄における70歳以上の老人は、1965年度臨時国勢調査で総計3万8555名であった。

1966年5月10日「老人福祉法」が制定され、同年7月「老人福祉年金に関する暫定措置法」が立法された。本土法では市町村長が健康診査を実施するに当たり、保健所長はこれに協力する義務を課されているが、沖縄では協力するように努めなければならないと規定されているにすぎなかったり、本土法には民生委員の協力機関があるが、沖縄にはその制度がないため右に関する規定がなかったり、健康診査は65歳以上の老人を対象に全員実施すべきであるが、予算の制約があって、わずか2パーセントしか実施されてなかったり、健康診査の実施にあたって、無医地区(離島)では実施不可能な場合があったり、復帰前の沖縄の老人が置かれた状況は過酷であった。

民間団体で親睦を目的とする老人クラブは全沖縄で300を数えているが、その運営には何等の助成もされていなかった(日本本土では年間1万8000円の助成金が交付されていたる。)福祉事業所の調査によれば身体上または精神上のいちじるしい欠陥のため常時の介護を必要とする老人が相当数に上っていたが、これに必要な特別養護老人ホームの施設が無く、一般養護老人ホームに収容して急場をしのいでいる状態であった。養護老人ホームの施設も沖縄本島、宮古、八重山に各一施設があるだけで、収容希望者数に比し極端に少なかった。

地域の老人に対して、各種の相談(生活相談、健康相談など)に応ずるとともに健康の増進、教養の向上およびレクリエーションの実施などのために便宜を提供する施設は、沖縄老人クラプ連合会が運営する老人福祉センター(在那覇市字古波蔵)が一カ所だけであった。

また沖縄北部地区社会福祉協議会「健康と福祉―1967年度」によれば、65歳以上の老人の10%が生活保護をうけており、医療保護受給者を加えれば、30%以上になっていた。また困窮世帯の大半が老人世帯であったという。

17 身体障害者福祉

終戦直後は、身体障害者を対象とする福祉方策は全く放棄されていた。むしろ「不具廃疾者にして現に就業しつつある者」は「可働者」とみなして「被救済者」のなかから除去すべきこと、さらに「不具者で形式的には非可働者でも現に就労せる者」はもちろんのこと「就労可能と認められる者」にいたるまで、「被救済該当者」ではないとするのが、当時の沖縄民政府の方針だった。

沖縄における身体障害者の数は、1964年度厚生局調査によれば6760名とされていたが、関係者の間では、実数推定1万数千名いたとわれている。しかも、これらの身体障害者中、身体障害者手帳の交付を受けた者はわずかに47%程度であった。日本本土の場合、1965年度厚生白書によれば、身体障害者数116万4000人中、身体障害着手帳交付台帳に登載されている者の数は、115万6686人(99.4%)であることと対比すれば、沖縄の身体障害者がどのような状態にあったか一目瞭然であろう。

特徴的なことは、1964年度調査によれば、戦災に起因する身障者の数は398名で、総数の5.9%弱である。これは、日本本土における同種原因に基づく者の比率0.6%の、実に10倍もの高さに上っている。旧軍人、軍属等の戦傷に起因する者の比率が、日本本土の6.4% に対し、沖縄では7.9%とほぼ近似の傾向をみせている事実に照らし合わせてみれば、激戦地沖縄における一般住民の犠牲の大きさを端的に物語るものといえよう。

旧軍人、軍属で戦傷に起因する身障者に対しては、「戦傷者戦没者遺族等援護法」が1953年4月から沖縄にも適用され、日本本土在住者なみの援護がなされたにもかかわらず、一般住民の戦争犠牲者に対しては同年11月に制定された「身体障害者福祉法」による、より低位の援護しか与えられなかった。ひとしく戦争犠牲者にほかならない者が、一方が軍人、軍属であり、他方が民間人であったこと、一方が「戦傷」であり、他方が「戦災」であるという相違によって、このように異なった処遇を受けていたのである。ことに、沖縄は、太平洋戦争において島全体が戦場となったのであり、そこでは軍人・軍属と一般民間人との間で、戦争から受ける犠牲について、なんらの差異もなかったのであるから、問題はより深刻であった。

また身体障害者福祉法は日本本土法の体系を模していたものの、法内容については日本本土法との間には相当の格差があった。運営面では予算不足その他の理由から、身障者の範囲が、視覚障害・音声言語機能障害、平衡機能障害・肢体不自由に限られ、心臓または呼吸器の機能に障害ある者(内部障害者) が、法の対象とされていなかったり、本土法では、都道府県の義務とされている身体障害者更生相談所の設置は、沖縄法では任意設置であったり、本土法では、更生相談所は、身体障害者の医学的、心理学的及び職能判定を行なうとともに、必要に応じ補装具の処方および適合判定を行うとされているが、沖縄法では、判定業務のみを行うとされていたり、沖縄法には身体障害者更生相談員の制度がなく、家庭奉仕員派遣の制度も欠けていたり、結核回復者・重度障害者の保護施設がなかったり、深刻な格差を生んでいた。また、専門職員の数が少なく、かつ研修が計画的になされていないことも問題とされていた。

身体障害福祉法による福祉方策のほかにも、日本本土では、国民年金法による無拠出の障害福祉年金制度、身体障害者雇用促進法による企業の雇用義務の規定、更生資金の貸付制度、所得税・住民税の税額控除、自動車購入の際の減税措置、運賃の割引、点字出版物・通信物の郵便料免除などの諸制度が設けられていたが、沖縄ではいずれも存在せず、この面での格差も大きかった。

18 その他・総括

復帰前の沖縄の社会保障は、本土から切り離されていたことで憲法が適用されず、権利としての社会保障が行われず、また財源的制約から本土と著しい格差があった。字数の関係で割愛した戦傷病者戦没者遺家族の援護業務においても、沖縄戦において多大な人的損失を被り、戸籍等の物的資料も失われたため、業務の立ち遅れと困難はきわめて大きかった。また軍と直接の雇用関係のない一般住民は援護の対象にならなかったことにより、多くの住民・遺族が戦闘参加者として申請がなされるという事態が生じた。

広大な基地は、周辺の歓楽街へ女性を集中させ、強力な土地接収は離農を促し都市への人口集中と第三次産業の肥大を生み、公衆衛生に関する保健所法、伝染予防法、予防接種法、結核予防法、性病予防法、ハンセン氏病予防法、狂犬病予防法、精神衛生法などの民立法もおいても本土からかなり遅れて制定された。売春防止法は1970年に一部施行、復帰の年に完全施行された。トラホーム予防法、寄生虫予防法、優生保護法などは、沖縄において制定すらされていなかった。本土では1950年の住宅金融公庫の設立、1951年の公営住宅法公布、1955年の住宅公団設立など国の強力な住宅政策のもとで多くの公的資金による住宅が建設された。沖縄戦で約85%の住宅が焼失した沖縄では、終戦時における約33万住民の大半は米軍のキャンプ村に収容され、そこで食料、衣類、野戦用テントなど必要最低限の物資の配給を受け集団生活を余儀なくされた。その後米軍政府のガリオア援助資金により「規格住宅」と呼ばれる簡易住宅が建設されたが、住宅不足は深刻であり、1955年12月の国勢調査の一環として沖縄においても「住宅調査」がなされたが、住宅数は10万9千戸しかなく1万2千世帯が同居または間借り生活を余儀なくされ、残り3万6千世帯(23%)が非住宅に居住するという状況であった。琉球政府による住宅政策は1949年に終了した規格住宅の供給以降、1961年に公営住宅法が制定され1964年に公営住宅供給がはじまるまでの15年間ほとんどみるべきものがなかった。

低位な生活水準と相まった劣悪な生活環境のため性病で本土の20倍以上、ハンセン氏病で16~18倍、精神病で約2倍、フィラリアで本土辺地の4~9倍であった。精神障害者においてはその実態が正確に把握できておらず、その対策も不十分で病床数は非常に少なく、本土においては精神病院や病室の設置運営費について、国は、都道府県設置のものに国が2分の1を補助するのに比べ沖縄においてはいずれも琉球政府負担となっていた。それは措置件数の制限、入院患者の制限等となって現れ、その結果、保護を申請しても3分の2は入院措置を受けられず、高い費用を払って他の医師にかかるか、あるいは治療をしないまま自宅の一室などに置かれていた事例が多くあった。

労働においても1956年に国際自由労連の調査団により、軍労働者の時間給は、アメリカ人1.20~6.52ドルに対して、フィリピン人0.52~1.04ドル、本土からきている日本人0.83~2.9ドル、そして沖縄の人びとは0.10~1ドルという人種差別賃金であったことが判明している。また労働組合の結成等も著しく制限され、産業政策や経済政策も軍事優先が貫かれてきた。

以上のとおり、日本から切り離され、日本国憲法が及ばない沖縄において、非民主的な軍事優先政策のもと、差別や低劣な医療保険と不足する医療機関、財政的制約と制度内容の貧困がつくられ、沖縄の人びとは著しく劣位な環境に置かれていた。近年沖縄の深刻な貧困問題や経済の劣位性、脆弱性の原因として沖縄の人びとの県民性や社会文化に還元する議論がなされる傾向があるが、これまで述べたとおり、沖縄の歴史的な経緯や経済発展段階の違い、そして復帰から半世紀を経てもなおその構造が十分に是正されていないからこそ、現在までこれらの問題に大きな影を落としているということを忘れてはならない。

〔参考資料〕

『法律時報』臨時増刊号(1972年、第40巻4号、通巻467号)日本弁護士連合会「1968年沖縄報告書」

前原穂積(2003年)『生命輝けー米軍占領下におかれた沖縄の社会福祉』(あけぼの出版)

沖縄県(2021年)「新たな沖縄振興のための制度提言(社会保険部審議事項抜粋版)

日本年金機構那覇年金事務所(沖縄県代表年金事務所)(2018年)「第8回沖縄県地域年金事業運営調整会議―沖縄県における国民年金保険料納付率について」

沖縄県土木建築部住宅課(1993年)『沖縄県の住宅』

沖縄社会福祉協議会(1971年)『沖縄の社会福祉25年―沖社協創立20周年記念史』

沖縄県社会福祉協議会(1981年)『沖社協30年のあゆみー沖社協創立30周年記念史』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?